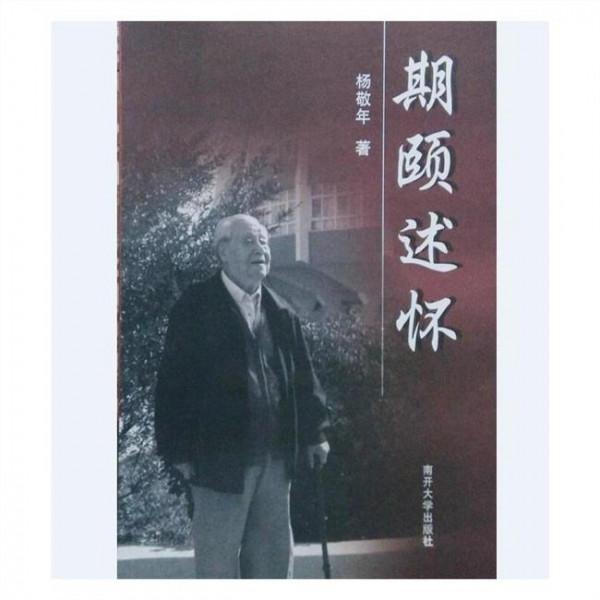

杨敬年人性谈 杨敬年先生的人生大书:有感于《期颐述怀》

周冰教授派人送来了一大摞书,其中有一本是老经济学家杨敬年先生的回忆录,名为《期颐述怀》。 杨先生是我感兴趣的学者,原因很多,略举一二。大学时代,我忽然对技术与经济增长问题产生了浓厚的兴趣,遍找有关论著,终于买到了杨先生写的一本小册子《科学、技术与经济增长》。

这本书分量不大,但是材料翔实,对我思考这个论题有很大的助益。正是读了这本书,我记住了杨敬年这个名字。二十年前,我开始对发展经济学产生兴趣,系里也安排我讲授这门课程,备课的时候,得到了杨敬年先生著的《西方发展经济学概论》,厚厚的一大本,约有六百来页,里面的内容正是我最需要的。

我备课中用到的发展经济学家论点以及相关数字资料,多半取自该书。由是对杨先生又有了新的感情。

那时候,我对杨先生的身世完全不了解,甚至都不知道他的年龄。一度起念要考南开的研究生,希望能跟随杨先生读书。后来因为多种原因,放弃了这个想法。1993年,史晋川教授和我联手申报下来教育部的一个重点项目,九月份,教育部社会科学司在沈阳召开会议,召集课题主持人参加。

史晋川当时正准备去芝加哥大学做访问学者,只好让我代他参加。那次的会议上,我最大的感受是夏秋之交,沈阳的气候真是好极了,晴空万里,凉风拂人,感觉很是舒适;认识了很多的学界朋友,其中就有南开来的周冰教授。

周教授当时不到五十,但是华发满头,有一种俏皮的沧桑。他是个极为健谈的人,一周左右的会,我们几个人在一起扎堆聊天,收获比一本正经的学术交流要大得多。

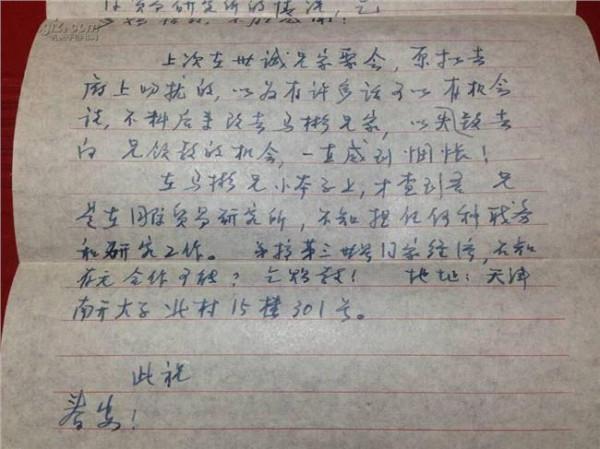

那次我向他打听杨先生的情况,他告诉我的事情让我震惊。除了讲到杨先生多舛的人生,还谈到杨先生对我党执著到有些让人不解的信仰。那次我知道了,杨先生的结发妻子多年瘫痪在床,唯一的儿子已经得急病去世,只有儿媳和孙子和他们两位老人生活在一起,处境相当艰难。

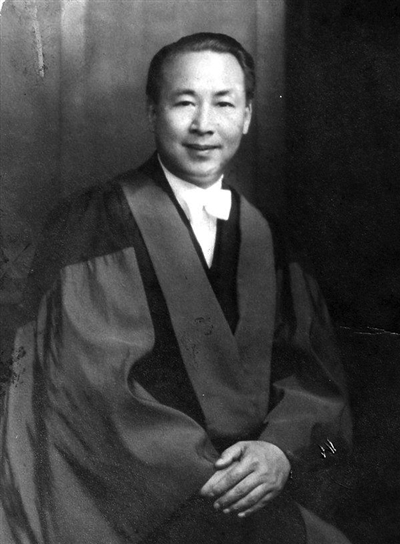

这是我第一次了解到杨先生本人的一些情况。杨先生是留英的博士,学问上不必说是很好的,可是一生如此坎坷,让人唏嘘不已。 1997年前后,我盼望已久的熊彼特《经济分析史》有了中译本。

记得很清楚,我是在松木场的新华书店,第一次看到商务印书馆出的第一卷译本,如获至宝,扉页上标着的译者就是杨敬年。一股感激之情油然而生。我的英文水平不好,有了这个译本才能够让我全面阅读熊彼特的巨著。

再后来,我治学术史,兴趣转向了斯密的思想。先后又买到了杨先生新译的《国富论》。这本书因为独特的版本价值,也成了我必备的案头书。 和杨先生从未谋面,但通过他的作品,我认识他已经快三十年了。

说实在的,我是一直惦记着老先生的。每次见到南开来的朋友总要问起杨先生的情况。他们都说老爷子越活越精神。头脑清楚,精神矍铄,简直活神仙般。知道杨先生的状况我总是很欣慰的。

虽然他一定不认识我这个在年龄上足以做他孙子,在学术上难以望其项背的后辈。 拿到《期颐述怀》的时候,我正忙的不可开交。但我还是很快静下心来认真读完了它。说实在的,它不如何兆武先生的《上学记》那般让我有一种异样的同情共感,也不如《方显廷回忆录》那般有如此多的重大历史事实充实我对另一世界情况的认识。

也许是周冰兄早已经告诉了我书中的部分事情,心理上的阈值也早就抬高了,阅读的时候少掉了一些惊异的缘故吧!但是这本书有一种别样的东西在感动我,那就是一个学者如何在乱世中顽强生存、理性自处、向社会贡献心力。

如果说,何先生《上学记》是旁观者的冷静和理解来讲述自己的丰富经历并且臧否人物,方先生的《回忆录》则是以特别亲历的事件来组织整本书,那么,杨先生的《述怀》只是一本没有花费多少精力的随意之作。

其风格有如他的那编写的那些著作。不妨说,这本《期颐述怀》也是编写出来的。所以,我读这本书的感想是零碎的和复杂的。这个文本本身没有多少吸引力,但是透过其中的一些口子则可以窥见杨先生痛苦的灵魂,似乎听到他激越的呐喊。

那是真正动人心魄的。 一个正直的人,一个道德高尚的人,一个几乎一生受难的人,对于生命中不堪往事的回忆,心境如此平静,语言如此平实,本身就是耐人寻味的;对于历次运动,都没有提到过一个参与迫害他的同事、学生的名字,只是轻描淡写,一带而过。

但是对于摘掉右派帽子后近三十年的安定生活则是大写特写,对于一切帮助过他的人都细加介绍。

我们想象得到,杨先生对恶有着多么惊人的自制力,对善良又有多么细腻的感受力,他的百年人生最终开出了多么旷达高迈的人生境界! 也许有人会嘀咕,杨先生一生没有做出张培刚先生那么大的学术贡献,在学术界,也没有到名震江湖的地步。

甚至,在博导如过江之鲫的时代,他连博士导师都不是。若是按照世俗的学术标准,他混得真是有些不济。对于这一点,我想杨先生自己的解释最为清楚:解放后“在艰苦磨炼的三十年里,头三十年我是在彷徨无主,无所适从的情况下度过的。

错划右派以后的二十多年中,我虽然翻译出版了几本书,却不能用自己的名字,很少甚至没有稿费;虽然也教了两年书,却因政治原因,不能再教下去。落实政策后,南开大学二十多名四级教授普遍升级,我却因‘没有能写出四级教授应当写出的东西’,不能入选,当时我想,是我没有能力写呢,还是环境不让我写?然而条文是这样规定的,并不问为什么,执行者也就爱莫能助了。

”到了1979年右派改正,杨先生已经是七十二岁的老翁,1983年我国首次开始招收博士研究生,当时博士导师须有中央学位委员会审查批准,规定最高年龄不得超过70岁,已经75岁的杨先生报上了材料,当然没有得到批准。

所以,杨先生始终只是一名硕士导师!

在自己的很多学生、学孙辈都已经可以带一大帮博士的年代,他作为一名牛津大学的博士,何廉先生和方显廷先生的得意门生,南开大学财政系的首任系主任,居然不能指导博士生,他内心的委屈自然是可想而知的。

他这样写道:“解放以后教育制度不断变革,我所从事的学科几经变动,加上二十多年的政治压力和接连发生的家庭变故,我能在学术上有什么重大成就?总之一句话,由于才和命的限制,我的一生在学术和事业上可以说一事无成。

”说自己一事无成,自然是过于谦虚了,但以杨先生心气之高,学养之深,若无人生中屡次遭受的不幸,他本应有更大的成就,这是无可怀疑的。 但是,他并未因此而怨天尤人,而是勉力做些对别人有用的事情。

他说:“我作为一个大学教授,出人才、出成果寥寥无几,和一个培养了几十名博士生、出版了几十部专著,发表了几百篇论文的教授相比,真是自惭形秽,然而我却是用尽了自己的绵薄之力了。”现在看来,和那些著作等身、桃李天下的学者相比,杨先生自有更加感人的人格力量。

在屈辱的年代,他不曾颓废过,而在顺境更是分秒必争,尽心尽力做些对学生对学术有益的事情。他的著作和译作是经得起考验的,我相信,他对学术的贡献一定不比那些声名显赫的人少,今后的学术地位也一定不会比他们低的。

人生的际遇本无平等可言,遭遇不平的人其实也不必呼天抢地诅咒命运,更不应沉溺在困境中自暴自弃。杨先生有一个美好的晚年,得益于他顽强的人生意志和善良纯朴的感恩之心。

对于一个遭遇了政治大不幸的人而言,他的回忆录,字里行间对党和国家的感恩之情,简直让人匪夷所思。我辈若是有过这样的遭际,早就是深仇大恨,不共戴天了。我宁可相信这是杨先生的一种脱离了俗利的本真的信仰之心使然。

这种信仰的内容不必计较,信仰本身就是美好的!书中收进的一张他八十高龄入党宣誓的照片,白发苍苍的他,举起右臂,脸上神圣的表情,是那样地虔诚、纯洁,不容亵渎,不由得让我联想到中世纪的圣徒们。

杨先生的一生是一本值得读的大书,即使他没有写出这本《期颐述怀》,相信他的学生和朋友的口口相传也会让越来越多的人知道他的故事的。现在,他亲手写下了这些关于自己的文字,一方面证实了别人关于他的一些经历的传说,另一方面也宣示了一种关于人生的态度。他的百年人生其实都是在回答一个很大的问题,就是“人,为什么要活着?”。杨先生为我们贡献了一个人生的榜样,值得我们去认真地学习和研究。