爱尔兰诗人叶芝 叶芝 希尼 丹尼斯……:那些爱尔兰诗人和他们的诗

赫夫南的这首《肯尼迪》在那个秋天到冬天的几个月间在那屋子起稿、订正、修改和重新打字,这诗非常典丽,家常词句之美跃然纸上。他称之为散文诗,并说自己喜欢这种形式。在爱尔兰随便哪个地方的随便哪个酒吧度过的寻常一天都可以催生这样的文字,这让我误以为圣土爱尔兰的任何一个教区都比这密歇根郊区更能激发灵感。老修士模样的人,大海和阳光,吉纳瓦和戈尔韦,谈论肯尼迪和酸黑美味的黑啤,这些对我来说不可思议地遥远又神奇。

还有诗歌。是赫夫南让我意识到密歇根南部的普通生活也能产生出色的文字,因为他是我所见过的第一个活生生的诗人。他的人生规划是开别克,穿正装,最终要结婚、有房产和一份全职工作,不同于当时鲜明、必要的诗人形象—60年代末在夕阳中开着一部生锈的大众面包车,穿牛仔喇叭裤、旧凉鞋,留着一头我永远无法拥有的浓发。

赫夫南的诗歌打动了我,那些诗关于对女人的渴望,光线如何照在物体上,平凡力作用下的物件,神话和历史。我知道爱尔兰进入了他的写作。

而且,尽管写作《肯尼迪》的念头可以追溯到一片金黄的视野开阔的西爱尔兰小镇的一间酒吧,真正的创作却是在密歇根靠近庞蒂亚克的布朗路上的一幢平房里完成的,这幢平房建在汽车工厂和州界的阴影中。在词语组成的便携世界里人可以来去自如,轻装上路,乘着意象驰骋。

在其后的几年里,我给赫夫南介绍认识了他的第一任妻子。他则向我介绍了罗特克(Theodore Roethke)、贝里曼(John Berryman)、弗罗斯特(Robert Frost)和毕肖普(Elizabeth Bishop)。

他和爱妻搬到了堪萨斯州东南部,拥有一辆U-Haul货车,住在一间大屋子里,在一所小学院任教。他开始在季刊和杂志上发表诗作。她则变得越来越不满。1970年2月,我动身前往爱尔兰。

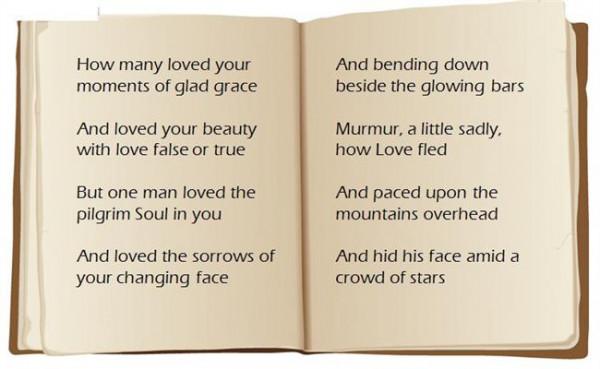

我带的书是《叶芝诗选》,那是一本蓝色硬皮书,封面上印着作者的烫金签名。我当时已能背出几首和一些诗句。

当你老了,头发灰白,满是睡意,

在炉火边打盹,取下这一册书本

这首诗是我眼中的完美之作,几十年前我在莫文镇度过的第一个冬天,这首诗让我从此喜欢上了那片土地。和我同名的堂亲汤米·林奇因为晚上出门挤奶,脚上的威灵顿雨鞋还潮湿着。当时已经七十岁的他坐在那,抽着他的忍冬牌香烟,听我背诵。

“上帝啊这人真是天生好文采,这个威廉姆·巴特勒·叶芝,确信无疑。”我把书递给他,他会用小时候在卡里加浩特路上的莫文国立学校习得的准确语音念着出声。

“轮到你了,汤米,”诺拉边忙着弄晚间的茶水一边说,“一晚上下来你肯定能背出来,确信无疑。”

我们这三人组合颇不寻常——一个老光棍,他的独身妹妹,忽然带着诗集和怀表不请自来的美国小子—屋子充满欲望和想象,未来和过去,糟糕的冬天在门外横冲直撞。

一本书,一本诗集能够向上了年纪的所爱之人倾诉,能够表达出诗人想说却永远无法说出口的心思,诗作也许能加快她的呼吸,让她的神情复苏,叶芝称之为“柔软的神情”,“梦到你的眼睛曾经有的那种柔情和它们的深深影子”。诗歌的力量强烈地吸引着汤米、诺拉和我。诗,是我二十多岁时的确信,我相信时间、距离和生活的纷乱都打败不了爱。我五十多岁时的大多数时候仍旧这样相信,我相信七十几岁时的汤米和诺拉也这样相信。

除了意蕴,短长格和押韵这些声响的构成让念诗变成一件乐事。这句诗由十个音节组成,有五处重音,也就是五步抑扬格,这和我内在的格律产生共鸣。我可以按照这个节奏行走和交谈—— 哒杜、哒杜、哒杜、哒杜、哒杜:“当你老了,头发灰白,满是睡意。”

我当然不能不走一趟叶芝朝圣之旅,我搭车去基尔拉什和恩尼斯,然后往北去郭特,再前往柯尔庄园看天鹅和刻有这位伟大诗人姓名缩写的树,去有古塔耸立的巴里利,不过并不在他预言的废墟之中,那里有桥有河流,有广阔的绿色牧场,远处隐隐传来汽车马达声,寒鸦在树丛间俯冲。

一块石头上刻着诗人的指示,列出要“用旧磨板和海青色的石条,还有郭特铁场的铸造铁材”,“为我妻乔芝修葺这座塔堡”。诗句越简略,韵脚就越扎实,有着宣言般的自信,就像这个国家的人们跳舞的音乐。我想能娶个叫乔芝的妻子真幸运,哪怕只是为了让她的名字(George)和前一句最后的“郭特铁场”(Gortforge)押韵。

那晚我在戈尔韦投宿。然后去了斯莱戈郡,跟随诗人的指引,在光秃秃的本·布尔本山头下,我找到了德拉姆克利夫教堂墓园,我对叶芝的墓投下我能投射的最冷目光,对墓碑说了谢谢然后离开。我绕着湖心岛茵尼斯弗利走过,也找到了葛兰卡瀑布,也去过都尼的岩石,提琴手曾在那里演奏。

当时我很年轻。诗人们就是我的英雄。他们去过的地方我也最想去。

因此我在爱尔兰能赖多久就赖多久,为此在基拉里当过夜巡,在莫文学习挤牛奶和拾牛粪,读着叶芝梦想着将来,猜着我真爱的名字到底会押哪个韵。

之后两年的大部分时间,我的生活在几次欧洲之旅、父亲的殡仪馆的工作,还有毫无目标的大学学业之间徘徊。

1971年8月,我和朋友杜阿高·德多纳一起在威尼斯,他刚搬回多洛米蒂山自己家。我们此前已经环游过大半个欧洲了,我们去了希腊、维也纳、伦敦和西克莱尔,来来回回,这会儿在大运河边的圣卡西亚诺旅馆的沙龙里吃早餐。我们各有各的痛苦,就和其他年轻人一样,为了艺术和爱情,为了生命的方向,为了有诗歌陪伴的未来。