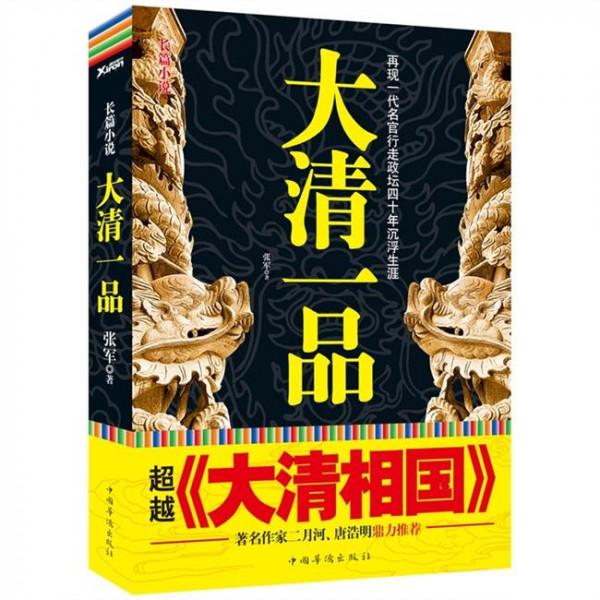

王跃文大清相国 王跃文谈《大清相国》:我不会“因时作文”

王跃文,作家,湖南省作家协会常务副主席,1989年开始文学创作,出版有《国画》、《大清相国》、《苍黄》等六部长篇小说。他曾任职湖南省政府,从2001年10月起专职写作,被推为"中国官场小说第一人"。

王跃文生活很简单,工作、读书、写作,三点一线之外,偶尔出门走走。做巴西世界杯节目嘉宾回来后,他去了一趟南方,虽脚踏放眼无边的绿草甸,身处信步悠然的奶牛旁,仍未能避免网络舆论的围剿。

新书上市,他在微博中写到,"书太好卖了,我很焦虑,很羞愧……我很想写一本读者不爱看的书,写不出来",被批"矫情"、"狂傲"、"炫耀"。之后三天内,他连发四条微博做出辩解。

多年来,王跃文一直反对外界给他的标签,无论是"官场小说"还是"历史小说"。即便是对"中纪委书记王岐山推荐"这样的新闻,他也回应得谨慎克制:"历史学是王岐山同志的当行本色,他看了《大清相国》而有所触动,也许与专业背景有关。"

此番新作《爱历元年》又被冠以"转型"、"中年危机"的标签,这让他产生了些新想法,不吐不快。

我的写作与时局无关

重庆青年报:在当下中国反腐进入深水区的时候,新作突然远离长期聚焦的官场题材,是为什么?

王跃文:我的写作只是出于自己的兴奋点,与时局从来无关。我不会因为形势需要而写作,只为自己内心需要而写作。我过去写了许多所谓的"官场小说",既因为自己熟悉这方面的生活,也因为有表达需要。我不为揭秘而写作,亦不为满足读者的窥视欲而写作。生活本身的复杂和神秘,是任何作家的想象力都不可企及的,作家没有必要在这方面同生活竞赛。

重庆青年报:您只写感兴趣的,那您对官场小说已经不感兴趣了?

王跃文:官场的强大存在,不会因某个人是否有兴趣而改变。所以,我们在这里谈对官场有无兴趣是没有意义的。我从官场中离开,其实已经回答了这个问题。但这只是个人的态度,没有什么意义。

我不受出版商左右

重庆青年报:新作《爱历元年》描写一对知识分子夫妻的婚姻生活轨迹,对中国人过去二三十年间的精神走向、情感形态等进行回望。在写作初衷里,这个回望有哪些具体指涉?

王跃文:作家离开作品的任何言说,都是很没有力量的。严格说来,作家自己解释自己的作品也未必准确;或许可以说,解读文学作品是没有标准答案的。我曾说过,当社会被某些辨识不清的洪流裹挟的时候,当所有人都貌似向前狂奔的时候,我愿意慢下来、停下来,甚至往回走,看看那些狂奔的人们丢失了什么。

中国过去二三十年走得太快,一切该发生的和不该发生的都发生了。我们猝不及防,惶惑不安,彷徨迷失。现在,到了应该安静下来往回看看的时候了。或许,我们还应该往回走几步。

重庆青年报:新作又被称为"转型之作",是否记得您"被转型"了多少次?跟出版商合作遇到过困扰吗?

王跃文:我过去的写作中,写过现实生活,写过历史风云,写过乡村经验,每次都被问到是否转型了。我不认为作家需要不停地转型。好的作家必须具备处理各种题材的能力,这是作家丰富性的体现,而不是在不停地转型。我是不受出版商左右的作家,也感谢出版商对我写作能力的信任,他们不因为我写了不同题材的小说而在出版信心上有所犹豫。

《爱历元年》初稿完成后,出版社约请了几位评论家、作家审读,大家虽然提了许多珍贵的意见,但都表示了对这部小说的极大兴趣和充分信心。我非常尊重评论家、作家的意见,认真考虑他们的意见并作了很大修改。

重庆青年报:忧患意识和现实关怀情结是您作品呈现出来的特色,这与您的公职经历有关吗?又或者这是所有知识分子都应有的自省?

王跃文:任何作家都应该有社会担当,因此就必然有忧患意识和现实关怀。但有时候我会想,现实如此强大和复杂,它是您有能力忧患的吗?是您有能力关怀的吗?我常常觉得自己自不量力,自作多情。但眼下的生活是我们自己的,未来的生活是我们的孩子们的,我们都麻木不仁就没有希望了。所以,我愿意以自己手头轻若鸿毛的笔为社会尽绵薄之力。

孤独是人类最大悲剧

重庆青年报:在《国画》中,有读者发现您已不再像早期那样憎恨、厌恶官场,而是到了欣赏、玩弄、如鱼得水的地步。事实是这样的吗?后来的《苍黄》、《大清相国》等作品是否是您在文学范畴里的所做的政治话语尺度上的尝试?

王跃文:《国画》就是我的早期作品,这种论调是网上流传的,非常让我愤怒。只有读不懂中国文字的人,或情商为零的人才会如此理解《国画》这部小说。《国画》是一部充满审视、郁愤、苍凉意味的小说,不说字字读来皆是血,也是句句写来见血性。其实我所有的小说,都是对社会、历史的深度拷问,总的指向都是有关天地大道的正面价值。

重庆青年报:《国画》的朱怀镜和《苍黄》的李济运都是知识分子,新作也写知识分子,他们的命运似乎都是悲剧。从这个角度看,这是您自身作为知识分子的不自信,还是您认为当代知识分子本身就存在着软肋?在新的当代的、家庭关系的叙事场谈知识分子的救赎,与之前的历史中的、官场中的有无异曲同工之处?

王跃文:朱怀镜和李济运是悲剧命运的人物,新作中的主人公孙离、喜子、李樵、小安子等虽然有过复杂的情感经历,却最终走向善的回归和自我救赎。无论如何,小说读起来还是有些悲凉色彩。

我这么写人物,同他们是不是知识分子其实没有关系,只与我对人类的宿命理解有关系。人类从根本上讲就是个悲剧存在。如此渺茫无边的宇宙间,只有挤满人类的地球孤零零地存在着,我们孤独地站在宇宙的悬崖上。我们每一个个体的人来到红尘,前不见古人,后不见来者,也是如此的孤独。我们奔走于俗世,很少"倾盖如故",往往"白发如新"。孤独,是人类最大的悲剧。

作家认识世界的方式不需端正

重庆青年报:《大清相国》中的陈廷敬在当时就看出"太平之乱"的迹象,指出虽民渐富足,世风却不如以往,奢靡之风日盛,官员衣服不厌其精,民间喜丧不厌其繁。朝廷应重新制定礼仪制度,提倡节俭风尚。这与当下的形势很巧合。

王跃文:官方提出治理奢靡之风是近一年多的事,《大清相国》是七年前出版的。我不会"因时作文",文学应有超越当下的永恒价值。那些古典文学名著之所以能够穿过时空走到当代,只因那中间含有不会因时代改变而过时的永恒价值。

重庆青年报:日前,作家二月河说:"现在的反腐力度读遍二十四史都找不到。"您觉得这对官场小说创作前景是好还是坏?

王跃文:我没有注意到这种观点,也不清楚发表这种观点的语境,所以不能不负责任地作评论。说到官场小说,我不愿意把自己的小说混入一般意义的官场小说。

重庆青年报:那评论界说您的作品是"官场民俗",您认同吗?您好像不怎么参与评论界的事儿。作家应该如何在时代变迁中端正姿态?

王跃文:评论家的言说自成话语体系,很多时候同作家间的关系是鸡同鸭讲。倒不是说谁对谁错,而是说作家同评论家吃的是两碗饭。我尊重评论家们,愿意听他们的意见,但并不赞同他们的所有意见。时代在变迁,作家随时在感知着时代的变迁。作家有自己认识世界的方式,不存在如何端正这一说。

不期待作品大卖的作家虚伪

重庆青年报:标签化往往是出版商的一种盈利手段,但实际上是对作家创作思想的围剿。您反对标签化,但是您好像也期待作品能大卖。

王跃文:期待作品大卖永远不是作家的错,哪个作家不期待作品大卖我只能认为他虚伪。期待作品大卖同是否反对被标签化没有关系。

在当下中国文坛某些人那里有种莫名其妙的看法,认为文学作品如果畅销则必然是不上档次的通俗读物。不说文学本身就应该是通俗的而不应是艰涩的,单说中国文学史上的任何古典名著它们都是畅销的。《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》等畅销两三百年了,并将永远畅销下去。

重庆青年报:别人都在愁着书卖不出去,您却愁着写不出"只有三五千人看的作品",这是一种什么心理?

王跃文:我并不是真想写只有很少读者的书,不过是故意说幽默话而已。我常听有的作家抱怨中国高端读者太少了,好作品的读者少,言下之意,大多数读者的层次都很低。一个十三亿多人口的国家,只有三五千人看所谓高端文学作品,这不是很讽刺吗?

我明白一个常识,畅销的书未必是好书,但没有读者的书必定不是好书。有些作家为自己读者寥寥而自豪,如此自豪来得真实吗?难道读者越少的作家越是好作家,越没有人看的书越是好书?

![王文清简历 王文清[化学家]](https://pic.bilezu.com/upload/1/81/1815965e7fb9297e5baa73dccf0ef03c_thumb.jpg)