谢玄谢灵运 谢山 一个与谢灵运祖孙有缘的地方

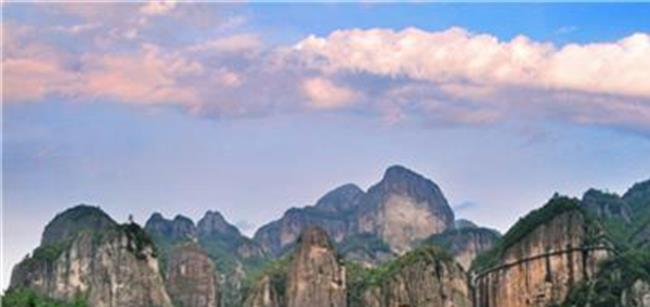

谢山,位于赣西罗霄山脉北段,地处万载县茭湖乡西北,上峰村东面,海拔908米,数峰突兀相连,形若楼殿,千岩万壑雄奇险峻。《地舆广记》、《九域志》、清《一统志》皆称此山因谢灵运袭封康乐公而 得名。

谢灵运(385—433年),祖籍陈郡阳夏(今河南太康)人,世居会稽(今浙江绍兴),是东晋名将谢玄之孙。晋时万载名康乐县,是谢玄的封地,玄故后,十八岁的谢灵运袭封,世称康乐公、谢康乐。从此,康乐县成了谢灵运的食邑。

刘宋代晋,谢灵运降公爵为侯,心怀愤恨。宋少帝时作永嘉太守“肆意游遨山水,动愈旬月,民间听松,不复关怀”,后来干脆辞官,带着僮仆门生探奇访胜,排遣对政治的不满情绪。一次,他来到食邑康乐,登临此山。此后,邑人将该山易名谢山。

我生在谢山脚下,旧时上过谢山,因为当时没看过县志,也没听谁讲山上的典故,觉得此山与彼山没什么特别,不过是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”罢了。后来随家人离开了故乡,谢山也就离我的记忆更遥远了。直到参与修志翻阅旧志,我对谢山才有全新的认识,方知它有如此辉煌的过去。我想补上一课,再到谢山认真看看,但因多种原因一直未能如愿。

退休以后,我的夙愿实现了。一个丹桂飘香的季节,熟悉山况的友人陪同我重游谢山。造化钟神秀,苍苍横翠微,眼前的谢山似乎变得更神秘了。

进入山中,树木苍翠,那感觉真好,正如古人游谢山诗写的“云向山腰起,人从树顶行,羽流(鸟)如有约,两两路旁迎”。山风不时吹来桂花馥郁的清香,爬山虽有些累,但我感到愉悦。

林中有一条羊肠小道通山顶,随行的友人说,祖传这条山道是康乐公登山踩出来的,叫康乐公小道。山民传,当年谢灵运来到山前,山体陡峭,上山无路,不好攀登,只得取出自己制作的登山木屐穿上。

这种登山鞋,文坛称“谢公屐”,上山去前齿,下山去后齿。谢公屐在唐、宋时期很有名气,穿这种鞋登山是文人的一种时尚。李白在《梦游天姥临留别》诗中,亦有“脚着谢公屐,身登青云梯”之句。

康乐公穿屐爬山,在邑人中成为美谈,故后人有“闻说当年谢康乐,云间双屐去忘旧”(见蒋之奇《次万载》)之说。

康乐公小道由县衙出资铺满山石,故又称“官道”。官道多次修复,最后一次修于何年无文字查考。今之官道,路石有的变形,有的离位,山洪在路面冲出条条沟壑。友人说,老辈讲走这条道上山的人后来都发达了,升官的升官,发财的发财。“传说”是否当真无据可查,但来到这里,你自然会想起谢灵运。谢灵运是扭转玄言诗风,开创我国山水诗派的第一人,史书载“山水诗以谢灵运为祖”,脚下这山道最初是他踩出来的,你不觉得无限荣幸吗?

康乐公小道逶迤曲折,走着走着,路旁出现一块独傲苍穹的嶙峋巨石。此石三十米见方,顶部光滑。友人介绍,此石老百姓叫仙人石,书上叫“开山石”。

元嘉十年(433年),谢灵运因反抗刘宋王朝被杀,他的家人纷纷逃往康乐县谢陂(今万载县茭湖乡谢溪村)等地安家落户。许是祖孙与谢山有缘,康乐公曾孙谢仲初志慕道术,上谢山修行,世称谢真人。据《万载县志》载,谢真人于南朝齐建武四年(497年)上谢山,在一“跏趺之翠石”(双足交叠而坐的石头)打坐,用指甲在石头顶部刻下“丁丑开山”四字。

我阅读旧志时曾看到过“跏趺石”的记载,想不到此石就是彼石。我爬到石头上端观察,只见顶部一块凹下,显然是久坐磨损形成的。旁边石面“丁丑开山”四字犹存,字形虫书体(篆书的变体,虫鸟之形,春秋战国时的字体)。历经千百年风雨,岁月没有损毁石刻,四个字仍如此清晰。难怪清人彭贤赓写诗时发出“丁丑开山几时代,虫书鸟迹真奇怪” 的感叹。

沿着康乐公小道上至一平旷之地,有一废墟,友人说这是灵运观遗址。

志书载,谢真人在谢山将自己修行的道观命名灵运观。修行一段时间,葛洪在阁皂山(樟树市东)筑坛立灶创道教灵宝派,谢真人慕“灵宝派”,离开灵运观前往阁皂山修炼。谢真人得道复归,过县西无水,拔剑剌地,泉涌出(今高城卓剑泉),济江无舟,御竹叶以渡(今高城竹渡)。

谢真人回到山上,旧观一片荒凉,炼丹的灶被雨水冲缺了,草堂四处进风,白鹿和鸾鸟已占这里为家。唐代文学家范传正的诗《谢真人还旧山》生动地描述了谢真人还谢山的情景:

麾盖从仙府,笙歌入旧山。

水流丹灶缺,云起草堂关。

白鹿行为卫,青鸾舞自闲。

种松鳞未立,移石藓仍斑。

望路烟霞外,回舆岩岫间。

岂唯辽海鹤,空叹令威还。

范传正,南阳顺阳(今河南)人,唐德宗贞元十年(794年)举进士,并登博学宏词科,授集贤殿校书郎、渭南尉,曾任监察御史、殿中侍御史,出为歙、湖、苏三州刺史等,为政有美声。唐宪宗时改光禄卿,得风疾而卒,赠左散骑常侍。《新唐书—艺文志》和《全唐诗》《全唐文》均录有其诗文。

谢真人回到谢山募善款扩建灵运观,道观“飞楼临绝壑,精舍绕层巅”,气势恢宏,信士纷至沓来,“愿参维摩术,长谢区中缘”,谢山名声远播京城。

灵运观“文革”中被毁。遗址芳草中躺着石梁石柱和残缺的石狮,断砖残瓦遍地,四周修篁茂竹,粗藤古树,苍翠中透出山水灵气,荒凉中折射出昔日辉煌。

离开灵运观遗址,我们来到一山冈,友人介绍说这里是谢真人的登仙台,山民称这里为真仙岭、上升岭。县志和谢氏族谱载,谢真人修成之后,身穿羽衣在此冈朝空中冉冉飞去。《天仙品》云:“飞行云中,神化轻举,以为天仙”。照此推论,谢仲初应为天仙。按照道教品次,“天仙”为修炼最上乘,“化身万千,法力无边”。

登仙台四周树木青翠,羽衣己飘凌霄去,此地空余登仙台,仙人一去不复返,白云千载空悠悠。古人游至此处亦叹曰:“仙人已往山不老,乌测乎,尘嚣之外,只今松壑间,叠叠风泉响虚籁。”登仙台下数百亩红豆杉郁郁葱葱,这种树是世界上濒临灭绝的珍稀树种,亦称植物大熊猫,世界范围内很少见到形成规模的红豆杉林,到谢山能一饱眼福,兴许是谢仙所赐吧!

最后我们来到峰顶,此处等于是谢山的观景台。对面的黄皮尖(万载第一高峰)突兀眼前,似乎伸手可触。古人诗曰“黄皮以西耸半壁,望去若近行难觅”。放眼远眺,苍山如浪如涌,倒海翻江卷巨澜,“陡岭山重复,涉溪水回沿”“枯松倒涸挂,古竹卧荒烟”,奇峰绝壁,飞瀑流泉,构筑成雄、奇、峻、秀、幽的景观,自然风光美不胜收。

身处此境,远离城市的喧闹,浮躁的心平静下来,感觉人是那么渺小,不过如山中一木,守本分,无苛求,青山之木常绿,“致虚极,守静笃”,生命之树常青。在这山中养老,除病消灾,不长寿才怪。

谢山与我国山水诗鼻祖谢灵运祖孙结缘,唐、宋期间,来谢山的官员和文人墨客趋之若鹜。宋代著名诗人杨万里,与归隐谢山的刘长者交往甚密,写有赠诗《刘长者读书堂》:

前辈学诗如学仙,吾谓读书当亦然。

神丹九转骨可换,圣门一篑功相先。

刘公结屋高山巅,岂效羽客餐霞烟。

邺侯三万足高尚,雾雨养豹知几年。

文章笑拍班马肩,书堂看来咫尺天。

会当擢桂广寒边,只借谢仙云鹤骈。

此外,谢谔(宋绍兴间尚书)、蒋之奇(江西转运使)等均留有题咏。

谢山的文化遗存,除上面介绍的,还有段仙庵、仙坛、麻鞋石、试剑石、丹灶、炼丹井等,这些景观都留下谢仙人(谢仲初)的足迹和传说。

眼看红日西沉,我们不能一一游览,只得恋恋不舍下山。下山途中,友人告诉我们,谢山空气清新,是自然氧吧,平均负离子含量每立方厘米9万单位以上,山里水质清纯,含多种矿物质,气温舒适,暑天最高气温不超过25℃,是休闲、避暑、养生的好去处。

风景名胜与历史文化融为一体,具有永恒的价值,这是取之不尽,用之不渴的资源。开发谢山有非常可观的经济效益和社会效益。愿有识之士早日开发这座唐、宋时期就享誉京城的名山。