马一浮编年 青年马一浮蓄须示老

穿着一件紫色中式外套,花白的短发往后梳得挺括,82岁的丁敬涵,戴上老花镜,看着展示板上的马一浮,美髯飘飘,她忍不住想:能再给舅祖父的胡子编个小辫子,该多好。

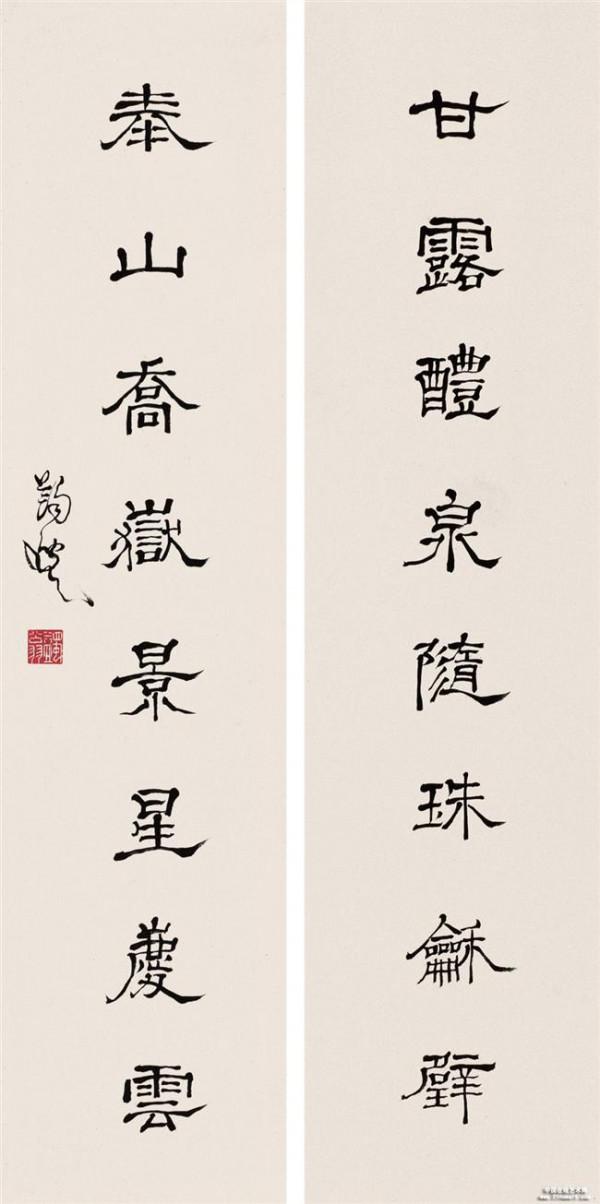

4月23日,浙江大学紫金港校区,马一浮诞辰130周年纪念大会暨国学研讨会,静静举行。同时,丁敬涵无偿捐给浙大的193件马一浮书法作品,也首次公开展出。那些写在信笺、稿纸、小条上的诗、文、短语,萦绕着家常味道,而3册珍贵的木刻本上,仿佛透出一个弓背刻字的倔强身影。

在延定巷 至情至性,蓄须示老

马一浮的大姐,就是丁敬涵的祖母。因为没有子女,马一浮便把敬涵和她的哥哥,当成自己的孩子。

“我就生在马老的跟前,在他的怀里,玩他的胡子,编他胡子,拔他胡子,这样长大的。” 丁敬涵出生的地方,在杭州延定巷,如今,巷子还在,老房子已没踪影。

“他很爱我们,但不溺爱。一旦有错,绝对要严厉批评。”丁敬涵说,有一次,母亲生病,第一批药吃完了,医生又拿来药,她粗心大意,看看药是一样的,就按照第一次的量给妈妈吃。“其实,第一次用药是两格,第二次是一格,结果么,本来吃六天的药,3天就吃完了。我不敢承认错误,硬说是按医生配方吃的。他就批评我:文过饰非!还要嫁祸于人!”丁敬涵拍着胸脯,现在想来,竟还有点怕怕的。

马一浮的耿直、孤傲,甚至是迂阔,和他的学问一样有名。隐居20多年,拒绝出斋,竺可桢曾三顾茅庐,他却说,我不到你这个浙大去,谁要向我请教,必须到我家里来。

“大家都觉得他难接近,但我不这么认为,他其实特别重情义。《论语》上说,‘君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。’看上去很严肃,但是真的接触,也很温和。所以我觉得这不是变,而是君子身上的统一。”丁敬涵说,他那标志性的长胡须里,便藏着一段至情至性。

马一浮的妻子汤仪,在他20岁时,便香消玉殒。“后来,岳父想把三小姐许配给他,他说自己‘老而贫’,拒绝了。没多久,三小姐病重,他立刻写信给丈人,希望老丈人不能因疾废义,并请求完婚照顾三小姐。”

可是,三小姐却没同意,就这样拖了两年多,也去世了。马一浮写下《遣悲怀》三首,并蓄须示老,终生不再言娶。“他的感情很丰富,不是冷冰冰的学究。”

敬涵17岁时,一家人搬到钱王祠附近,一幢日式组合式建筑,四间房子,一条走廊,里面走不通,只有外面可以走。“有一天半夜,起风了,他还要特意起来帮我关窗子,我都是大姑娘了,难道还不懂吗?”丁敬涵笑了起来。

在文澜阁 素食果腹,隐居读书

丁敬涵的名字,也是马一浮取的。原本,叫“镜涵”,希望她像镜子一样,涵容万物,洞察一切。后来,他觉得“镜”字有闺阁气,不如取宋儒程伊川“涵养须用敬”的意思,就改成了“敬涵”。

马一浮到底读了多少书,没人算过。当年,李叔同为丰子恺介绍这位大家时,佩服地说:假定有一个人,生出来就读书,而且每天读两本,而且读了就会背诵,读到马先生的年纪,所读的还不及马先生之多。

“他的一生,就是与书为缘。读书、买书、印书、刻书。现在我常想,有些人读书,读个皮儿;看报,看个题儿,像他这样的人,根本无法想象。”丁敬涵说。

中国的传统文化,在动荡中渐渐毁弃,从美国留学回来后的马一浮,来到杭州隐居寺庙、小巷,每日与“古人”为伍,埋身故纸堆,不屑于世务,只做“贯缀前典,整齐百家”的事。

他寄居西湖广化寺,旁边就是清代皇家藏书楼文澜阁。丁敬涵说,他整日呆在一间破败的禅房里,素食果腹,青灯作伴,整整3年,读完《四库全书》,遍览历朝诸子文章七千多册,写了巨著《诸子会归总目并序列》。

“我觉得他的为人,尤其在对学生的教导上,特别值得现代人借鉴。”丁敬涵说,他有个学生叫王伯伊,每次写完诗,都请他改。当年改诗的复印件,也出现在这次书法展中。“66首诗里,每首均有字、词或句子的改动,还有眉批及篇后评,为什么要这么改,怎么改,都写得很详尽。恐怕现在的老师,都没这么仔细。”

在蒋庄 斯文扫地,难求一方砚

马一浮曾在诗里说,他终老是要归西湖的。

杭州花港公园内有一座庄园,临湖而筑,名蒋庄。晚年的马一浮,便在这里,临窗而坐,写诗、读书,整整17年。“避喧就寂,差可栖迟。今日湖上园亭寥落,此为胜处矣。”他曾这样描述自己的新家。

“喏,二楼靠近湖边第一间,叫水阁,是他的书房,也是会客室。”丁敬涵至今还记得每一个房间的分配。

马一浮喜欢看书时抽烟、喝茶。可是,烟茶伴书的日子,也有不再为继的一天。

“文革”爆发,他毕生的收藏和手稿,被红卫兵摔到楼下,付之一炬,烧了整整一天,幸好公园的门卫通知了浙江省图书馆和博物馆,以“要留作批判材料”为理由,才抢救出没有烧完的藏书三千册。而马一浮被赶出了蒋庄。

他曾恳求,留下一方砚台,给他写写字,得到的却是一记耳光。他唯有叹息:斯文扫地,斯文扫地!

这是丁敬涵最伤心的事。“他一直想多刻一点书留给后人。他觉得,古书里,需要先读的,就应先刻,比如《四书》。但是那些刻的木板都被烧掉了,不然,现在还是可以印出来的。”

那些被烧的木刻板曾经花费了马一浮大量的精力和金钱。他一度不得不公开卖字。丁敬涵给他算了笔账:“写了半天得了三万块钱,等于现在的4块钱,根本刻不了一本书。”

然而,马一浮却说,多刻一板,多印一书,即是使天地间多留一颗种子。