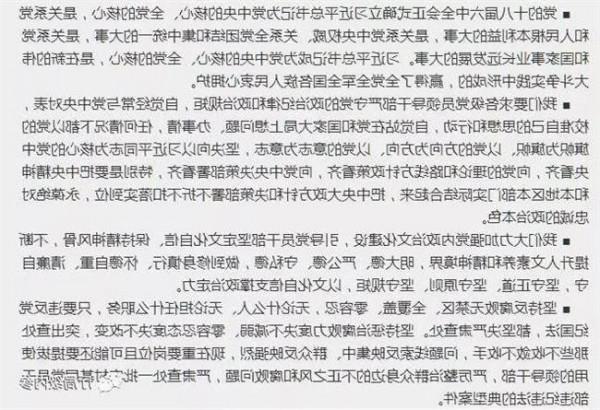

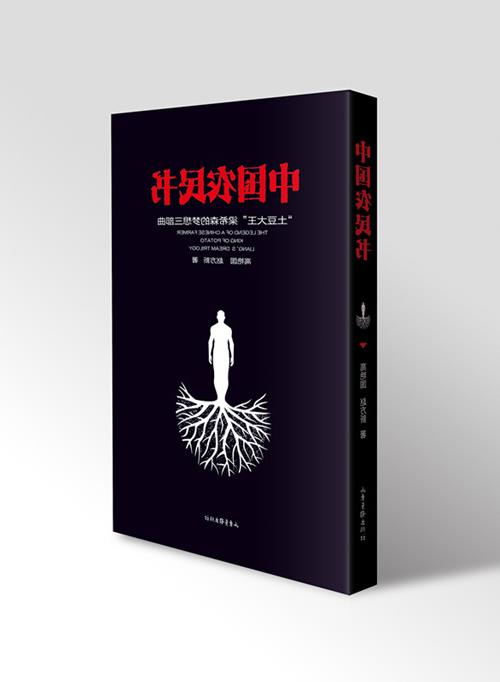

中国佛教史汤用彤 赵建永:汤用彤与中国佛教史研究

这则简讯对汤用彤启动《高僧传》校勘工作的介绍,尤其值得关注。《校点高僧传》自1992年由其哲嗣汤一玄整理出版后多有佳评,有力推动了相关研究的发展。但由于该版为节选本,也出现数篇商榷文章。其实,有关问题在汤用彤遗稿中往往就能找到答案。

《校点高僧传》现行诸版未收入的数千条校注,散见于汤用彤的《校勘记》、《校勘附录》、《校勘用本》,以及各种藏经里《高僧传》的校记等30多册未刊札记中。以此来看,现版该书的质量与原定计划差距较大。

能够像汤用彤那样全面掌握佛教史料,准确而简明扼要地介绍有关人物和文献,并不容易,其遗稿中所蕴含的著述深心和苦心,值得相关研究者去体味。上述简讯所载汤用彤正在搜集编订的“中国佛教史料”和“中文佛经中的印度佛教史料”,当时没有定名是由于搜集规模极其庞大,故先大体按照中印佛教之分,暂拟两个名称。

如今看来,“中国佛教史料”这一系列,除宗派部分多已收入《汤用彤全集》外,还包括未刊的《经钞》、《读书杂钞》、《佛教史料杂钞》、《〈全唐文〉中的排佛思想》、《佛教碑铭资料》、《关于三阶教、净土宗的材料》等资料摘抄,以及《佛法之性质》、《寺院与教育》、《佛性本有始有的争论》、《佛教对中国影响与现在中西文化关系之比较》等读书札记和写作提纲,涉及汉唐到宋元明清的佛教及其与儒道的关系乃至中西之争等问题。

这类遗稿的主要意义在于,弥补了他佛教史讲义中《隋唐佛教史稿》和《五代宋元明佛教事略》的不足,可以呈现出中国佛教史的全貌。

这是汤用彤为增广其《中国佛教史讲义》,并将其最终完善成《中国佛教史》而特意有计划、有系统收集的史料。汤著简要的观点通过这批史料本身得到详实论证,既然《中国佛教史讲义》框架已定,再加上《中国佛教史料》及其有关读书札记所汇集的材料,以及不难从中抽绎出来的研究思路,一部史料完备、视角独特、重点突出、体系严整的《中国佛教史》实已呼之欲出。

1962年5月3日,新华社也刊发一则关于汤用彤讲授“印度哲学汉文资料”的消息。结合他以印度哲学史为基础进而更全面深入研究中国佛教史的思路来看,《历史研究》所载汤用彤编订中的“中文佛经中的印度佛教史料”实际上也涵括印度哲学部分,例如现存的《印度哲学史料汇编》、《印度古代的宗教文献》等等。

其中已整理刊布的有《汉文佛经中的印度哲学史料》、《印度佛教汉文资料选编》两书,以及一些散篇。该项汇编以印度佛教的变迁轨迹为主线,收选各派传译至汉地的文献,长期以来备受学界关注和期待,对于推动印度学和佛教史研究具有特别重大的意义。

自1962年《历史研究》首揭汤用彤编订中文佛经里印度史料的价值在于“现在的印度佛经中已不存在”以来,海内外学者们正是沿着这一诠释路径不断深化着对汤用彤编纂这批史料历史意义的认识。汤用彤对中印佛教典籍的编订,系从浩如烟海的各类史料里钩沉索隐,详考甄选而成。

虽为资料汇编,但其中也有不少校注和按语,多为点睛之笔。可惜他过世太早,未及充分阐述自己的观点以完成印度佛教和中国佛教的通史,而这批文稿为学界更好地把握佛教通史,了解其学术思想提供了极大便利。

因此,汤用彤编定的中印佛教史料对中外学者都是难以绕过的基本学术资料,其意义并不亚于《印度哲学史略》、《汉魏两晋南北朝佛教史》诸书。他费尽毕生心血而搜聚齐备的研究资料集成,为后世学术研究奠定牢固的基础。

为此,汤一介正在主持搜集整理近千万字的《汤用彤全集》续编,其中大多为未刊稿。发掘这座文化宝藏,不仅有助于人们更为客观全面地认识汤用彤在佛教学术史上的地位和作用,还可以为重审中国历史上许多重要问题提供原始文献依据。

二、汤著佛教史研究的主题

汤用彤研究佛教史自始至终的主题是在跨文化交流和对话的宏伟时代背景中,阐明外来佛教与本土文化冲突到融合进程中的互动规律和趋势。相较于佛教的传统史著,汤著的优势是全面具备了现代学术的工具和方法,并融贯百家而自成一家。因此,汤用彤在梳理、集成和诠释佛教原始文献的基础上,厘清了佛教中国化的轨迹,产生了新观念和新结论,从而创建了佛教史研究的学科体系。

(一)汤著的研究方法

从汤著中均可见传统治学门径与现代科学方法的巧妙结合,说明他的佛教史撰述具有高度的方法论自觉。汤著佛教史的研究方法是以考证、比较为根本,加之系统的历史诠释,因而可称为“考证比较诠释体”。在笔者看来,这是在跨文化、跨学科的考证和比较方法的基础上,从不同视角来观察分析,并在一个更宽广的境界中实现“视域融合”,进而整合形成的史论结合的诠释学方法。

汤著体现了对传统考据学的继承和创新,既有事实的考证,又有理论的剖析。张岱年认为汤用彤的这种考据学一大特点是“掌握了全面的证据,结论不可动摇。这是史料考证的最高水平,令人叹服”。汤著现代学术意识和方法的科学性,使其考证方法在研究中虽应用最广,却无一般考据家支离琐碎的通弊。

孙尚扬认为:汤著佛教史超胜乾嘉诸老处,既在于学术领域之拓展,亦在于所取材料之更加丰富及史识之更加宏通。不仅有对纸上遗文之辨证精释,亦有对地下实物的发掘整理和运用,更有对异族故书的译解和比照。

而这一切又都服务于他对民族文化史的建构,故能“较乾嘉诸老更上一层”。乾嘉之学的主要缺点是以手段为目的,为考据而考据,陷入不切时务的繁琐章句。而汤用彤则把佛教史置于中外文化交流发展史的大局中,以考据作为手段和基础,通过对新旧学术方法的综合创新,促进了中国传统佛教学术的现代转型。

汤用彤采取的比较研究方法,任继愈最早予以揭示:“有意识地运用历史比较法研究中国佛教史,开创者是汤先生。”从留学时汤用彤就已注意比较宗教学的研究,在充分占有资料的基础上,对比较各方作全面深入的精确把握,以免把比较变成牵强比附。

他的全方位、多层次的多维比较,涵括时空上的纵横比较,逻辑关系的因果比较;既有古今各家比较,条分缕析,又与中外比较,层层推进。汤用彤对佛教史的比较研究并不限于该学科本身,而是富于现代性的跨学科比较研究的视野和方法。

故而他能够以佛教的比较史学研究为途径,将之上升到不同文化体系交流发展普遍规律的层次予以深化。就其深刻性而言,汤用彤的跨文化、跨学科比较研究本身也体现了现代学术探索的一种新范式,对于佛教史乃至中国文化史研究都具有深远意义。

汤用彤的历史诠释学有两个基本方法,即“以分见全、以全释分”和“同情默应、心性体会”。前一方法,就是汤用彤留学时所撰论文《当前哲学趋势》论及的“如何以部分来解释整体,或者以整体来解释部分”的问题。运用这种方法,使他善于在融会贯通某一学派乃至整体时代局势的前提下,来获得对具体历史问题的确切理解,并透过断简残篇而洞悉作者的根本见解,乃至社会思潮的演变轨迹。

后一方法虽与钱穆提出的“温情与敬意”相类,但是并非源于钱穆。

这从汤用彤早期的未刊手稿中可以明显地看出来。如他1925年在南开大学讲授的《印度哲学》讲义首章中,专列“研究方法”一节说:“我们须妥善协调人类学学派从外部事实描述的方法和心理学派探究内在生活的这两种方法。

我们必须置身古人地位,以再现他们的冲动和情感。”后来他在《汉魏两晋南北朝佛教史·跋》中进而深入总结了同情默应的方法。这种研究方法既能彰显佛教自身的特质,也充分体认到佛教史学作为一种人文学术的意义。

汤用彤所创“考证比较诠释体”的研究范式体现在他具体的历史研究中,是把史识放在第一位。他常说:“做学问,除了广泛占有资料外,还要有科学的识见。……没有史识,光是资料的汇集,不能算作史学著作。”汤用彤的过人之处正是善于驾驭材料,在考证和比较的基础上,从习见的材料中提炼出新观点,且颇富通识。

实际上,这一方法并不局限于他的佛教史研究中,而且也是其玄学史、道教史、印度哲学史等各项研究的方法特色。他并不止于建立信史,而是善于在错综复杂的学说演进中,探索关键的过渡环节,以说明文化转型的机制。

汤用彤极重视考证,亦未忽视思想,真正做到了考证、比较和解释并重,使史料无堆砌之弊,比较无附会之嫌,解释无空疏之失。他研究问题皆先对史料可靠性逐条详实考证,再联系各方面材料加以综合比较,究其前因后果,进而予以恰如其分的诠释,以明义理或问题真相,使具体历史问题得到整体性呈现。

他不愿单纯成为考据家,其佛教研究目的是为中外文化交流史的进程理清脉络,以探索人类文明进步的方向和途径。

良史必有才、学、识三长。史学、史识、史才,再加史德,汤用彤可谓四者兼备。他的佛教史研究资料丰赡,论断精审,对人物不轻加褒贬,处处让史实说话。其研究接续着中国史学优良传统,复以现代学术方法发扬光大。基于其新人文主义的理念,他由探寻普遍真理出发,综合全史以镕铸中、西、印三大文化领域,达到了专治一学所不能拥有的境界。

要想学科知识结构创新,单一视域是不行的。视域融合的程度决定了我们学科研究的宽度、高度和深度。

这种明确的会通意识,既使他在东西文化的互证互释中彰显出共同的人文精神和文化发展的一般规律,也使其佛教史著述至今仍具有无法替代、难以超越的重要价值。汤著从方法到内容在注重考释具体历史细节基础上的体系化特点,对于纠正当前历史研究中“碎片化”的倾向,亦有颇多镜鉴和启迪。

(二)中国佛教史的三期划分

汤用彤认为以朝代对佛教史进行分期,是特为方便之假设,学者不可胶执。这是因为“政治制度之变迁,与学术思想之发展,虽有形影声响之关系,但断代为史,记朝代之兴废,固可明政治史之段落,而于宗教时期之分划,不必即能契合。

……学者于区分佛教史之时代,当先明了一时一地宗风之变革及其由致,进而自各时各地各宗之全体,观其会通,分划时代,乃臻完善,固非可依皇祚之转移,贸然断定也”。汤用彤依此对佛教中国化变迁之迹进行梳理,将中国佛教史划为三个时期,并由此得出文化移植三阶段的理论。

笔者认为,汤用彤关于中国佛教史的三期划分,正表明了印度佛教中国化过程的三个阶段。这表现在不同阶段佛教的形式和内容的沿革上,体现出不同文化由冲突到融合的规律。

中国佛教史的第一期是佛道阶段,即《汉魏两晋南北朝佛教史》第一分“汉代之佛教”所论的内容。他辟“佛道”专章,从教义、实践和传播三方面详论佛、道之间的初步调和,以说明当一种文化进入新环境时必然会作出相应的改变。

佛教要在中国生根发芽,必须适应中国国情,作出必要的变通。佛教与中国具体情况相适应的过程,就是佛教的中国化过程。佛教初传必须适应汉代重道术的特点,以精灵起灭、安般禅法分别与谷神不死、吐纳之术相配合,所以出现佛老并祠的现象。

时人因重方术而接受佛教,故而汤用彤称汉代佛教是“方仙道式”的佛教。由此观之,佛教中国化始自汉代对佛教的道教式解读,也可以说佛教的中国化在当时表现为道教化。汉代佛教仅被视为道术且与道教相附会,说明两者关系不过是因表面形式的相似而调和,并未深入实质性的思想内容层面。这是佛教中国化过程中最初始的表现形态。