赛珍珠的作品 自塑形象—赛珍珠作品的美国形象

摘要本文利用比较文学形象学原理分析了诺贝尔文学奖获得者赛珍珠的《大地》和《分家》中的自塑美国形象,并探讨了与其独特文化背景之间的关系。赛珍珠,一位有着国际声誉的现代作家,以创作中国主题的小说而闻名世界。

1932 年其小说《大地》出版,当年即获得美国普利策文学奖。六年之后,即1938 年,赛珍珠又凭《大地》、《异乡客》以及《战斗的天使》得到诺贝尔评奖委员会的青睐,一举夺得诺贝尔文学奖。纵观赛珍珠的创作生涯,她著作丰富,几乎各种体裁均有涉猎。

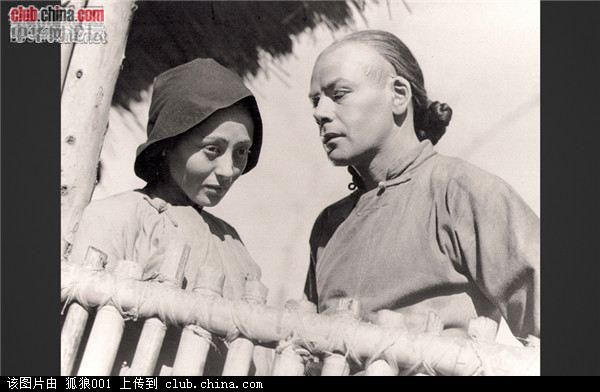

在她一百多部作品中,大部分都是以中国为题,或者是和中国有关的。《大地》以现实主义的手法描写了农民王龙一家的发家史,是一部“史诗般的作品”。《分家》是赛珍珠大地的姊妹篇之一,描写了王龙的孙子为了逃离军阀父亲的禁锢来到上海,然后又出国躲避白色恐怖迫害,最后回国后又重新回归到土地的故事。

在这两部作品中,赛珍珠除了花费大量笔墨描写中国社会的各个方面外,同时也描述了美国的方方面面。

本文试图通过比较文学形象学理论,分析赛珍珠所构建的美国形象以及这种形象与她独特的文化身份的关系。比较文学形象学是比较文学研究中一个比较新的研究领域。比较文学形象学所要研究的是一国文学中对“异国”形象的塑造或描述。

法国比较文学研究学者巴柔把异国形象定义为“在文学化,同时也是社会化的过程中得到的对异国认识的总和。”(《比较文学形象学》4)孟华认为除了异国形象具有“超越国界、文化的意义”,一个作家的自塑形象-即对母国形象的描绘同样具备这种特点(同上15)。

《大地》和《分家》出版于三十年代,这也是赛氏创作力非常旺盛的时期。要考察这两部作品中的赛珍珠自塑的美国形象,首先要对近代中国的美国形象做个简单的梳理。

一、近代美国形象和赛珍珠的“原乡”赛珍珠的父母在传教热情的驱动下于十九世纪末来到中国。当时的中国处于变革的前夕,革命大潮风起云涌不可抵挡。近代中国在西方列强面前的一连串失败使中国人开始了强国变革的探索。

一大批有志青年出国留洋探索救国的真理。美国作为新兴的西方强国,也一直是当时留学生的一个主要的目的地。随着两国之间交流增加,虽然美国的形象发生了一些细微的变化,但是在近代时期,即新中国成立之前,在大部分中国人意识中,美国就是一个富强民主的现代国家,也是中国学习的完美的榜样。

作家林语堂的小说《唐人街》形象的描绘了这种认识。小说主人公汤姆第一次到美国之后发现美国是个“制造机械的国家”(《唐人街》3)。

汤姆的父亲老汤姆看法更具有代表性,在他的眼里美国就是一个自由的国度,每个人都可以实现自己的梦想。“你喜欢当工程师,你将会成为一个工程师;你高兴成为一个洗衣店老板,你将会成为一个洗衣店老板;你希望变成酒鬼,你就会成为一个酒鬼!

美国是一个自由的国家”(同上26)。在这里,美国的一个方面-自由的特点得到了淋漓尽致或者略显夸张的描述。赛珍珠的童年是在中国度过的。远离美国使得她难以对自己的国家有直观的感受。

再加上赛珍珠的父母并不禁止她与中国人交往。在这种情况下,美国对于年幼的赛珍珠来说更像是一个遥远的梦中形象。赛珍珠的母亲因此而焦虑不安,她害怕她的孩子长大以后不再有美国人的特性会对自己的祖国没有归属感。

在这种焦虑驱使下,她开始有目的的向她的孩子们讲述美国的历史地理风土人情等等,以让他们在异国他乡也能保持美国人的身份。赛珍珠在她的自传中叙述说,“他们给尚是孩童的我是这样讲述美国的:宁静的乡村街巷,绿树掩映的大房子,房前大片的草坪。

体面的绅士,守法的男男女女和他们那些在校学习的非常听话的孩子们,在礼拜天到古老而美丽的教堂去祷告。医生为病人看病,或者送他们到干净卫生的医院去;当然,没有人患霍乱、痢疾、斑疹伤寒或是死于淋巴腺鼠疫”(《我的中国世界》4)。

少女赛珍珠的美国世界是理想化的,成年之后当赛珍珠回头审视童年接受的美国的形象时,她也意识到了母亲理想化的趋向。《大地》和《分家》创作时,赛珍珠已从美国修完大学学业并在中国又生活了一段时间。

这时候美国在她心目中已不再是完美无瑕的天堂,也不再是反照中国的一面镜子,在其作品中表现出来的就是一种双质文化背景下的自我表述。二、双质文化背景下的自我表述赛珍珠长于一个中西文化混在的环境。

她的父母相比其他传教士来讲一直比较开明,并没有因为当时中国社会相对落后于西方社会就采取一种东方主义的态度来对待中国文化。他们也并没有居住在白人聚居区而是和周围的中国人融合在一起。

不管是在宿州还是在镇江赛珍珠一家都是租住在中国人中间。为了学习中国文化,赛珍珠父母还给她请了一个中国家庭教师孔先生。所以赛珍珠从小就对中国传统文化相当熟捻,同时赛珍珠也不断接受父母的美国文化教导。

如上文所述,远离祖国的现实使得赛珍珠父母尤其是其母亲在叙述美国时难免会有爱国式的偏向,即把美国完美化的趋势。赛珍珠回忆说“因此,我从小就把故国想象的美若天堂,这可不是我的过错”(同上)。

但是,当赛珍珠第一次踏上自己故乡的土地时,现实却不完全和母亲过去的叙述完全一致。在其《异乡客》中,赛珍珠回忆她第一次在码头看到白人工人搬运货物的场景,她感到非常震惊甚至恐惧,因为母亲从来没有告诉她在美好的美国也有像在中国一样的苦力。

这种反差促使赛珍珠开始对自己的祖国开始了反思,这也反映在其后的创作中。《大地》和《分家》中的美国人形象虽然有些些微的缺点但几乎都是正面的。《大地》中出场的美国人很少。

赛珍珠只花了很少的笔墨描述她的同胞。小说里出现的人物是个慷慨的美国妇女。王龙刚开始拉黄包车只能勉强能够糊口因为坐车的中国人一般都不会多给车费。而后来王龙渐渐意识到那些黄头发白皮服的人比和他同种同类的中国人显然要大方得多。

这位妇女则一下子给了王龙双倍的报酬。赛珍珠通过描述别人对王龙的提醒“你要发财了”来强调美国这一国籍属性所代表的慷慨大方。美国人固然有给小费的习惯。但在这里通过与中国乘客强烈的对比,美国人的同情和大方更加凸显。

《分家》中,王龙的孙子王源留学海外到了美国。赛珍珠通过王源的眼睛几乎重现了她刚开始对美国的印象:和中国迥然不同的城市风貌、美国的富裕、整洁和现代。诚然,美国远比当时的中国要美好的多,这也是王源等人刚到美国最深刻的印象。

但是赛珍珠没有仅仅停留在简单的重复记忆的层面上。借助王龙的眼睛,她对当时美国的一些落后的方面也作了描述。王源某天在大街上闲逛时偶然发现了美国城市里也存在和中国一样的贫民窟也有一样的下层人。

赛珍珠更对美国文化之根做了描写和反省。基督教可以说是美国文化的基本特征和源头之一。自美国没发现以来,汹涌而来的欧洲移民漂洋过海到这个伊甸园般的地方寻找宗教自由。清教徒精神一直被认为是美国成功崛起的因素之一。

到十九世纪,美国出现了全国性的传教热情。早期来华的西方人和外交官发现中国并不是传统西方想象的国家,而是由一群落后的异教徒所居住的野蛮之地。西方世界,包括美国在内的传教热情开始高涨。

很长一段时期内,美国的形象在很多中国人眼里就是传教士。赛珍珠在《分家》中对传教活动做了批判。王源在书中是对基督教了解甚少的。他和史密斯教授一家交往之后发现史密斯夫妇非常希望他能皈依基督。

但是王源本质上是一个民族主义知识分子,在他眼里白人的基督教和中国人的佛教道教并没有什么两样,因此他不需要再接收一个新的宗教。赛珍珠在书中塑造了一个新的美国人形象,玛丽。有评论家说玛丽其实是赛珍珠的自我画像。

玛丽喜欢并熟悉中国传统文化,这一点甚至王龙都感到吃惊。玛丽对于父母的传教并不赞成。赛珍珠借玛丽之口表达了对传教活动的反对。她站在中国人的立场上得出结论:中国人不需要西方的宗教,中国人应该以自己生活方式来生活。

三、结论赛珍珠来说最大的特点也就是“超越国界”和“文化。”赛珍珠的传教士父亲在她还在襁褓中的时候漂洋过海带着她来到了中国。从小到大赛珍珠没有像其他白人一样生活在封闭的白人居住区内,而是生活在两个世界里。

“在中国人的世界里,我说话、做事、吃饭都和中本论文由英语论文网提供整理,提供论文代写,英语论文代写,代写论文,代写英语论文,代写留学生论文,代写英文论文,留学生论文代写相关核心关键词搜索。