“我们是一条船上的”——毕飞宇访谈录

姜广平 一 土 地 姜广平(下称姜):你什么时候开始写作的? 毕飞宇(下称毕):大学时代。

写诗。那时候我特别瞧不起小说,一看就明白,没意思。我特别羡慕一个说话让我听不懂得人,简直是崇拜。不是调侃,是真的。所以我非常渴望一开口就把人家放倒,但是这不容易。为了让别人不懂,首先要让自己不懂,我就是这样写起了诗。

还有一个问题,那时候我留了长头发,不写点诗说不过去。我只写了两三年,不是那块料。但我特别怀恋那段日子。那是所有人的青春期。 姜:后来写小说了,头发也短了。 毕:是。 姜:你有一路小说,像《武松打虎》、《枸杞子》、《受伤的猫头鹰》、《白夜》等,写的都是你的老家兴化,兴化的乡村,乡村的孩子。

毕:对我来说,乡村和孩子是联系在一起的,相对于都市,乡村本身就是一个孩子气的东西。乡村是生活的源头,比方说,城市里的砖头和家具,在乡村,它们表现为泥土和树,有一种起始感。

乡村的孩子都是动物,感官特别解放,乡村的孩子一抬头就是天,一低头就是地,不是水泥路,是泥土,目光一拉出去就是地平线,鼻孔里全是风,感官特别地解放,像动物一样,做什么都极其本能。

姜:没错,这样看是有点意思了。 毕:作家必须敏锐,必须。对人是这样,对大自然也应当是这样。作家的感官最好比脑子好用。我就觉得福克纳、莫言、苏童的鼻子好,刘恒的眼睛好,王安忆的耳朵尖。

他们现在都生活在都市,但是他们的身上有一股乡下的孩子气,这很神奇。 姜:是这样的吗? 毕:不知道,瞎说。但我觉得是这样。感官不好最好去做哲学家,弄艺术不行。感官好了,你甚至不要动脑子,不要对什么都专心致志,可什么都瞒不过你,全世界都在找你。

当然脑子也不能笨,你不会误解,我说的是这个意思。 姜:一个写小说的人有这种感觉是相当好玩的。你是不是你很感谢过去有一段乡村生活?你的笔下兴化乡村,有时连地名都没有回避一下。

譬如大营乡、中堡乡等。 毕:这要从两边说。我不喜欢乡村,我是说我生活过的环境。太苦了,太穷了。我吃尽了苦头才考上大学,离开了那儿。但是又有点喜欢,这是回过头来说的。

前些年,东北师大的张钧先生到南京对我作了一次访谈,他已经去世了。那一次他对我说,要我带他到兴化去走一趟。 姜:那是为什么? 毕:张先生说兴化特别神。我哪里敢带他去,兴化和全国各地一样,社会主义新农村。

姜:那是因为你把它写得神。但在他,这可能是一种错觉。 毕:地理上的兴化与我的兴化是不同的。一个是行政单位,一个是感官世界和生活容器。我在兴化度过了童年、少年、青春期,它在我的身体里面。

我现在三十多岁了,人比那个时候庞杂多了,不只是几个器官,我把后来的事,梳理过的东西一古脑儿又塞回了兴化,它成了另一个容器了,还有鼻子有眼的,两回事。我的兴化只是我,我这个人,我走过的所有的路,读过的所有的书。

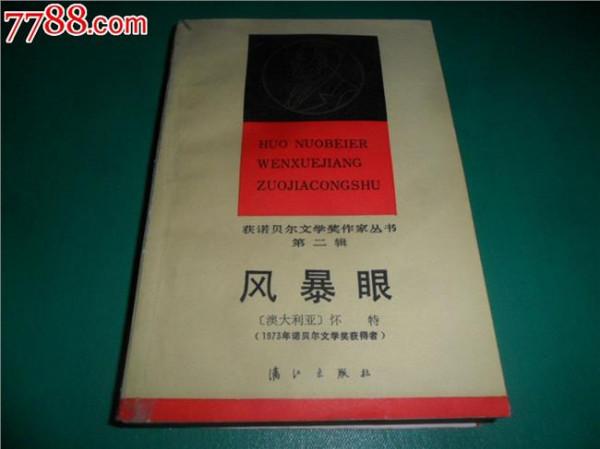

姜:你的兴化?就像福克纳笔下的那片邮票大小的土地? 毕:这个不敢当。但是是这个意思。 姜:你的那些小说里好像都很压抑,很痛。 毕:你说得对。其实不只是那些小说,别的小说也是这样。说到这里我想我们的交谈开始接近本质了。

我对人,或者说对生活,有一个基本认识,那就是生活在那里的人谁也别想过得好。我把这个看法叫做“故乡”。这个说法不通,不过你懂了。我想找原因,把它撕开。找出路我没那个能力。为什么要找呢?因为我生活在“故乡”。

我不能不关心自己。我不能对自己的感受装傻。我活着,还年轻。 姜:没错。我刚刚写完一篇《熟悉的毕飞宇与不熟悉的毕飞宇》,我在这篇文章里面谈到了现实主义,我还不能将你的小说上的全部努力定位于现实主义上。

但我显然又找不到一种更好的主义来界定你。 毕:这个不重要。我这样看小说、看文学也是最近的事。我很高兴自己能有这样的变化。真的很高兴。我不回避我的写作是从先锋小说起步的,我写小说起步晚,最早从先锋作家们的身上学到了叙事、小说修辞,我感谢他们,他们使我有了一个高起点。

当然了,他们也是从翻译小说学来的,但是他们的努力对中国的小说有根本性的意义。不过我现在更想做一个现实主义作家。

其实,一些先锋作家也在做这方面的努力,像苏童还有余华。这不是倒退,是前进。 姜:我看你的《孤岛》和《明天遥遥无期》,一眼就看出了“先锋“印记。不过我们现在还是把话题先放在乡村这一点上,你来谈谈你的“先锋乡村“好吗? 毕:“先锋乡村”?从哪里弄来的这么一个词?好吧,就“先锋乡村”。

“先锋”的“乡村”是个观念,是为满足叙事、满足文学意识而发明创造的。它有两个翅膀,一是西方现代派,二是都市话语,它是观念中的想象物。

但是它是有意义的,虽说它离生活太远,但是,在当时的文学面前,它至少接近了语言。先锋以前的小说,差不多还是暴力语言,恐怖语言。“先锋”使小说拉回到语言这条路上来了,这才谈得上叙事。这一步是很了不起的。

我在当时的创作中也是尝试着这么做的,不过前人已经为我开好路了。我讨了一个大便宜。你知道,文学的进程和别的一样,也是一点点地前移的,跳不过去。即使上帝能创造人,他老人家也不可能一下子创造出网络时代的人类。

姜:一方面是虚构,一方面是解构。 毕:太对了。“先锋”是什么?用你的话说,正是用虚构去解构。不过现在我不这么干了,我现在所写的乡村企图从海拔零度开始。 姜:什么意思? 毕:睁开眼睛,低下头来,从最基本的生活写起。

它的依据是我所走过的路。这对作家是个考验,在这块土地上,你的脚到底实实在在地走了几步?什么叫万卷书,万里路?我对自己说,踏实一点,别耍滑头,别懵自己。活到哪儿,你就写到哪儿,认识到哪儿,你就写到哪儿。

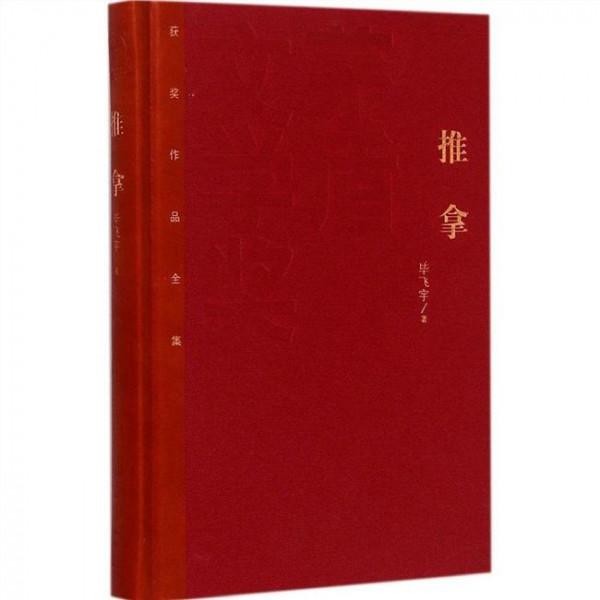

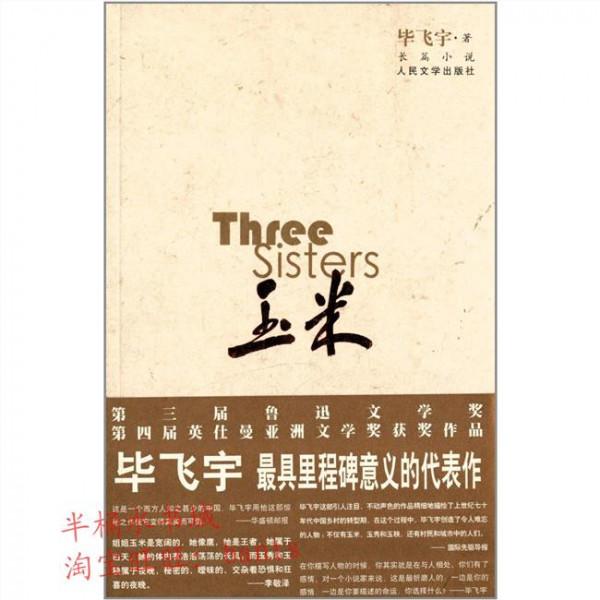

我刚刚写完一个中篇,《玉米》,四月份你就看到了。其实,这种努力在中篇《青衣》已经有所体现。朋友们对《青衣》的鼓励又使我多了一分信心。苏童对我说,朋友的鼓励很珍贵。 姜:这是一个让人兴奋的话题。

不过我觉得你快疯了。你已经把短篇写到了一种极致,现在是不是还要将中篇搞到极致? 毕:你这是夸我。谁也不能把小说写到极至,天才都不能。 姜:你如何看你的短篇? 毕:还可以。有那么几篇接近我的想法了。

多好说不上,但是再过二十年,也许还能看。 姜:《玉米》是怎样处理乡村的呢? 毕:第一,尊重想象力,但更尊重观察力。第二,送语言回家。 姜:怎样理解这句话? 毕:别让自己闭着眼睛让想象力发酵。

王安忆提到过小说的“推导”,她说的当然不是三段论。我同样希望我的想象力具备推导的能力。说到语言,我希望它尽可能地表现出事物的质地,有纹路,有肌理感。 姜:你所说的海拔零度与现在人们常说起的零度叙述是不是一回事? 毕:绝对不是一回事。

罗兰·巴特也许强调了客观性,少感情用事。我做不到零度。我不是那样的血质类型。我的血燃点低,主要是流动快,怎么零度?我不可能躲在冰箱里写作。我不想让我的精神世界做一张黑白底片。

我为什么要听巴特的?他又不在我的故乡。 姜:说到这里我想起了《喧哗与骚动》和阿来的《尘埃落定》。这两本书其实就是有人说起过的“傻子文学”。我也认为傻子的视角更能客观地反映这个世界,他们能看到别人所不能看到的东西。

你写乡村的《白夜》其实是有这种痕迹的。 毕:《白夜》写得还行,但他们写得更好。 姜:你让我想起了家乡。 毕:你怎么不早说? 二 关于现实主义 姜:在那篇《熟悉的毕飞宇与不熟悉的毕飞宇》里,我写到:如果用现实主义界定你是一种对你的低估,或者说是对你这么多年来的小说追求的否定。

毕:你对我有点感情用事,这句话显然不是零度叙事。“现实主义作家”,这顶帽子不小了,我现在还没有那么大的脑袋。 姜:其实我也不得不承认这一点。

我已经注意到你写了很多现实主义的东西了。《边缘生活》、《生活在天上》、《马家父子》和《那个夏天那个秋季》等等,甚至早期的《五月九日和十日》也应该看成是一种现实主义的东西。即使是《哺乳期的女人》也完全可以直白地看着是现实主义的作品。

这让我好生怀疑,毕飞宇是否真地回归到现实义了。 毕:是真的。在做自觉的努力。这是这种东西光在家里努力是不够的,过几年我也许能做得更好。 姜:但我觉得你不是三驾马车的那一种。

毕:你对我的感觉比我对自己的感觉还好。 姜:通常意义上的现实主义讲究的是两样东西。 毕:典型与细节的真实。 姜:你怎么看? 毕:我觉得现实义不是一种创作手法,不是小说修辞,简单地说,现实主义是一种情怀。

情怀是什么?就是你不要把你和你所关注的人分开。我们是一条船上的。 姜:这的确有点不一样了。 毕:我在一篇创作谈里说,我在创作上最大的愿望也只是想看一看,现实主义到了我的身上会事什么样子。

我想看看。好与不好无所谓。 姜:这里面有点意思了。 毕:德国人的说法还是书生气了。他没有感性认识。用理论说理论我说不来,没有那样的学养。我只认作品说话。像《百年孤独》,在我的眼里完全是现实主义的。

或者说,现实主义在马尔克斯那里就应该是那种样子。就那样。 姜:你是说应该直接将魔幻二字去掉。 毕:不错。《水浒传》才魔幻。施耐庵不是一个现实主义作家。《水浒》我读了一遍又一遍,你可以不同意我,可我是这么看。

姜:天啦,完全反了。这样的话,那么我在《熟悉的毕飞宇与不熟悉的毕飞宇》中讲的就真的是一种对你的不熟悉,你还是将《青衣》归到现实主义了。对于这一点我总有点不情愿,有点不甘。 毕:你觉得现实主义不帅。

土里土气的。你是不是觉得只有长了陈忠实的那张脸讲现实主义才合适?你不要那样想,我只可能拔高自己,怎么可能说自己的坏话。 姜:话说到这里,我们似乎可以将你这么多年来的写作走向来个总结了。你自己如何看待你这么多年的写作? 毕:90年代初,我是那种拿着拐棍走路的写作,那时我跟着文学潮流走,写得不算差,不过是大路货。

姜:就以94年为界吧。我觉得94年你很火。我在那篇写你的文章里用了关于你在跳舞的话,那时候,你颇有一种独舞的味道。

你的《祖宗》、《充满磁器的时代》、《雨天里的棉花糖》、《楚水》以及让人很是兴奋了一阵的《叙事》都是在那个时候亮相的。 毕:但我要说一句很客观的话,那时候我恰恰很迷惘。

我从那个时候始终注意一个问题,我总是反反复复地问自己:你是谁?不要以为这个问题酸,现在文坛上有一种不好的倾向,人不能思考,觉得思考很好笑。要勇敢一点,该想的事还是要想,弄明白。 姜:这应该是从作品角度向自己提出的一个问题吧? 毕:是。

也不完全。作品其实是一个人的质量。 姜:这样思考的时间大致持续了多久? 毕:这种思考不是做罗丹的思想者,光着屁股,托住下巴,坐在广场上傻想。不是。它联系着创作。

与创作互动,写到什么时候,可能就要留神到什么时候。 姜:这么长的时间思考一个问题总该有了答案了吧? 毕:没什么吓唬人的话。很简单,面对生活,而不是面对文坛。 三 语 言 姜:我想谈谈语言了。

我也经常听到有人说,毕飞宇的小说里有一种东西,我在思考这个问题的时候,最先想到的是你的语言。

毕:你为什么对我的语言最有感觉? 姜:我从你的第一篇小说《孤岛》发表后就开始关注你,我那时就觉得你的作品当时发得很少,但是每一篇总让人觉得好看和耐看。我觉得好看的不仅是故事,更有一种语言的魅力。

有些作品我都要一读再读。现在,如果将你的小说和别的任何一个作家的作品放在一起,我能一眼看出哪一篇东西是你的。 毕:吾友美我者,私我也。 姜:我想这里面固然有着一个读者对某一作家的特别偏爱。

可能也是一个重要的原因。人们还是喜欢有个性的作家。这种个性最直接地当然表现在语言上,我天天和语言打交道,当然得找那些能引起快感的文字去读。但是我去年从《上海文学》上读到汪政、晓华的文章《毕飞宇的短篇精神》,文章认为你的语言有一种“炫技”的色彩,认为你在叙述上保持节制的同时有一种语言的放纵。

对这一点你是怎么看的呢? 毕:这毛病我有。但是我喜欢这个毛病。一个毛病如果自己都喜欢了,那就不是毛病。

往好处说,是在坚持自己,往坏处说,是执迷不悟。这里面有一个问题,那就是创作时的即时心态,顺便说一句,我觉得我们的批评对作家的现场心态关注得还不够,中外都这样。接着刚才说,为什么会那样呢?一,有时候写得比较疯狂,飘,就像喝多了,老是不让别人说,抢话,写作的时候作者也会和作品抢话,只不过笔是你的,又没有人监督你,越说嘴越滑,自己不觉得。

在别人的眼里绝对是酒少话多。这是一个情况。另一个相反,有时候写得比较苦,堵在那儿,突然开了,总要给自己一点奖励,想放纵一下。

这些细微的地方都是一个人的性格。很好玩的。 姜:其实我也已经感觉到你时常在耍弄语言的天赋。但我从阅读者角度却很喜欢这些语言。有时哪怕这些语言与主旨的关系并不大。

毕:说到底这还是毛病。鲁迅在谈改稿的时候说过一句话,大意是说,写完了要改,把可有可无的字、词、句删掉,毫不可惜。鲁迅为什么要说毫不可惜?因为他也觉得可惜。老婆都是人家的好,小说还是自己的棒,人之常情。

不过随着年纪的增加,人会越来越理性。分得清好歹。过去我写小说几乎不改,特别得意。现在改了。所谓改,其实主要是删。鲁迅都删,我的文字哪有那样珍贵。对自己心也要狠,慢慢来,控制力会越来越强。

姜:我想问你,你的那种语言的感觉是从哪里来的? 毕:哪里有语言?这个世上从来没有单纯的语言、抽象的语言,它是你的洞穿能力。你只要逮住你想说的东西,逮住了,说出来,写下来,就成了语言,你的语言就会想海里的水一样,无风也有三尺浪。

姜:我还未能很透彻地领悟这句话,你能说得理直白些吗? 毕:感性地说,就是你对生活的亲近感如何。踢球的人如果对脚下的足球有了亲近感,球就长到他的脚上了,成了他身体的一个部分,它会很乖,特别可爱,无怨无悔地体现你的意志。

你看看中国足球队的那些队员,一脚下去,不是大了,就是小了,不到位,这就是词不达意。词不达意会使彼此失去了关联,还特别费劲。语言不是什么玄奥的东西,布封早就说了,恰当的词用在恰当的地方。

关键是恰当。恰当到你反而看不见语言,嗷,事情原来就是这样的。就这样。 姜:这就对了,好比说电脑上的五笔高手一样从来没有感觉到字的存在。 毕:对,正像我们读到好的小说,我们从来感觉不到白纸黑字,《红楼梦》满纸荒唐言,我们看到的恰恰是一把辛酸泪。

不是这样吗?如果我让你背诵文件,你会觉得脑子不行,可是,一段好的小说,你一目十行,还能背得出。这不是字词句的事。 姜:是这样的感觉。

毕:我们要做的是还原而不是写。谁还原得好,谁就是好的小说家。艺术家从来不创作,艺术家都在做着还原的工作。创造是科学家的事。 姜:还是上帝的事。 毕:是啊,科学家是上帝。 姜:你怎么看创造的艺术与艺术的创造呢? 毕:我还是那句话,艺术家要做的是还原生活,说要他创造了生活,这个人很是可疑的,不是太幼稚就是太阴险。

姜:小说写到这种境界,真是一种得意而忘言啊。那是一种什么样的快感?我记得你说过写小说是一件很体面的事,现在得将这句话改一改了。

毕:对,有一种快感。说不出来。人常说,吃鱼没有捕鱼乐。你想想,它在水下面,你看不见它,它看不见你,可你逮住它了,开心死了,鱼大鱼小都无所谓。请注意,是你逮住它了,不是你发明了它。

你要是发明出一条鱼来,那就太恐怖了。 姜:我觉得你的语言表现得最充分的是刊发在《收获》上的中篇《叙事》。我读到过一个评论家评论《叙事》的文字,好像是发在《读书》上的一篇文章,认为《叙事》是1994年的重要收获。

但文章又认为你在逞弄着技巧,很学院派的。而我看到的是你小说里面有着大量的议论。关于这一点,是否与你喜欢哲学有关系。 毕:我注意到了。有人批评过。 姜:你如何看这个问题呢? 毕:这和哲学没有关系。

哲学家写小说也不一定就议论。文学史上有例子。理论书上也这么说过,少议论。不议论或少议论在我不是什么困难的事。但是我在这个问题上有些偏执,我就是犟,还特别地生气。为什么不能?为什么?文学的基本原理凭什么跑到我的书房里来,凭什么不许我议论?没道理。

我尊重常识,但是这不能以我放弃尊重自己为前提。医生说,吸烟不好,我还是吸。有几个人是因为别人的劝说而戒烟的。吸烟有吸烟的坏,吸烟也有吸烟的好。

姜:关于你的语言,我曾推测是不是与你在报社做了几年记者有关。这是我从读海明威那里想到的一个话题。 毕:没有,不会出现这样的问题。恰恰相反,我倒是担心新闻写多了,弄得一嘴的新闻腔。

其实可能不会。不过我不适合做记者。我从来都不是一个好记者。 姜:是的,回到刚才的话题,确实谁也没有权利说,小说不可以议论。创作是什么文学理论也管束不住的。关键是你怎么写。 毕:对。你怎么写都是你自己。

我最强调这一点。 姜:不过,我突然想起一个问题,总没来得及问你,你有自己的文学观吗?贾平凹与高建群他们曾说起他们是没有文学观的,你有吗? 毕:文学观是个很怪的东西。我读过不少文学观方面的文章,说了你可能不信,我觉得一些作家的文学观和他们的创作完全不是一回事。

他们的文学见解比他们的作品漂亮多了。说了那么多的文学观,为什么不那样做呢?这太不不幽默了。一点不好玩。严格地说,你的作品应该隐含你的文学观。

只有无能为力才要额外地拎出来。你不停地写,吸收了,舍弃了,可是总有一些东西你舍弃不掉,那正是你的文学观。当然,理论家的探索是另外一码事,那是前瞻的,虚拟的,提供一种逻辑可能。 四、小说 姜:我一直想知道,在你丢下了诗歌以后,怎么想到要拿起小说的? 毕:这是注定。

姜:为什么这样讲? 毕:我的整个成长过程似乎就是为我的写作预备的,它们一个站头一个站头,排好了,在那儿等我,然后,是一间书房。

我走了进去,坐下来就写。就写作而言,我感谢生活。不过你不能误解,你不能说我喜欢那样的生活,是相对于写小说而言的。

姜:对这一点我深信不疑。我从《叙事》的开头里已经意识到这一点。 毕:说到《叙事》,我想告诉你,这个中篇是我99年以前最满意的东西。但我却最没有信心对它说什么。 姜:这是为什么呢? 毕:因为在我写《叙事》的时候,正是我最为亢奋最为混乱最没有逻辑最千头万绪的日子。

我无法整理好自己。身不由己。在我还没有想好想透的时候,我就把它写出来了。我现在清醒地知道一点,我拿全部的冲动替代了写小说。 姜:关于这一点我从作品中已经真切地感觉到了,你的很多话都显出了你当时的愤激,但却不知道你为什么那么愤激。

毕:是啊。我也不知道。打个不恰当的比方,就像100米比赛,枪一响,冲了出去,脑子里还没有明白过来,没了。

刚出发就结束了,却不知这几十步是怎么跑的。我文学的青春期是在写《叙事》的时候开始的,写完了我的青春期就结束了。那是1991年的事,我投了十几家刊物,全都退了回来。到了1994年《收获》发了出来,还做了头条。

接到刊物的时候我一个人在草场上不停地走,像做梦一样。太奇妙了。这个感觉再也没有有过。 姜:不过,说到这里我倒想起另一个问题,你在很多小说里都出现了楚水陆家。楚水是兴化的别称,这是我知道的,那么陆家呢?你与陆家有什么关系? 毕:你可能还不知道,我其实不姓毕,至少我的父亲不姓毕,他的原名叫陆承渊。

姜:这就对了,你的家族小说的情结其实应该源于这里了。 毕:特定的家庭使我对家族与命运特别敏感。

对家族的历史也特别固执。我选择小说还与我童年时代在乡下度过的有关。这上头我有话要说。严格地说,我并不能算乡下的孩子,我的父母1958年才下乡,我生在乡下,可是没有农村户口。我的户口一直在城里。却不属于任何城市。

我又自豪又自卑,两头都落不到实处。只觉得处处和人不一样。我父亲的养父是1945年枪毙的,《叙事》里写了。我的父亲其实是孤儿,除了我们的一家五口,我们一家四面不靠。四面不靠,就那样。我从懂事的时候起心里就特别复杂,可我的父亲特别寡言,除了逼着我学习,从不和我谈,他几乎不说话。

不过我现在一点不怪他,我只想让老人家有个好晚年。 姜:你对土地为什么这样痴迷? 毕:我不是一个讴歌土地的诗人。

很简单,因为我没有通常意义上的故乡,也没有祖坟。每当到了清明节,看到别人到坟上祭拜我就感特别好奇,经常跟过去看。我还经常到坟地看人家烧七。有一次把自己走丢了。土地是人的来路,还能是什么呢?不过现在好了,心里的这一道坎早就跨过去了。

姜:就是这些刺激了你将来写小说吗? 毕:不是不是不是。那时候知道什么小说。这些话是站在今天的这个高度来谈的。不过站在今天,说句大话吧,我觉得那时候我已经是一个作家了。所以我说是注定。

只是当时不知道,知道了也说不出。 姜:亨利·米勒不也说过他在襁褓中就已经是哲学家了? 毕:那时候,我总是特别喜爱追问探究一些似乎是与生活无关的东西。 姜:那是为什么? 毕:是因为那些东西总在追逼我,似乎想借我来展现。

姜:你可以说得更直白些吗? 毕:在乡下,我的家里面有一个秘密,晚上上了床,熄了灯,我的父母总要悄悄地说话,他们小声地谈论他们过去的生活,口气里头全是一江春水向东流。我在那里装睡,特别紧张。

姜:这对你有什么影响? 毕:影响太大了。父母的私下交谈对一个孩子的影响怎样估计都不过分。这一切总让我觉得眼前的生活是假的。生活还有一个样子,在远处,在父母的嘴里,躲在一个很古怪的地方,他们的嘴巴一闭上就没了。

简直惊心动魄。只不过那种生活的门没有向我打开而已。我的耳朵运气特别好。这一来我就开始虚拟生活了。你说说,那时候我是不是一个自家?还有一点我不得不说,我的家在不停地迁徙,随我父亲的处境从这一个地方到另一个地方。我也就这样不停地进入一个又一个陌生的环境,用后来时髦的话说,叫