北平燕京大学 北平沦陷后的燕京大学:用“不进城运动”隔绝

1937至1945年处于沦陷状态下的北平,并非密不透风的铁屋子,而更接近于张爱玲小说中描写的封锁状态——“叮铃铃”的摇铃声,连缀成一条虚线,切断了时间与空间。在沦陷北平的都市风景中,面对日常生活里实存或想象的危险,可以找到各种性质的避难所,其周边甚至还有一些相对自由的“孤岛”。

抗战胜利后,燕大学生自治会编印的《燕大三年》追述学校沦陷时期的境况,称被政府丢弃在沦陷区的大批青年不甘心忍受“奴化教育”,又来不及撤退到大后方,唯一的希望就是“走向燕京”。在重重监视下,颇遭日伪嫉视的燕京大学成为一座孤岛。当时还是学生的林焘在《浮生散忆》中亦用“孤岛”来形容沦陷时期的燕大。北大、清华南迁后,燕大成为沦陷区青年最向往的高等学府,入学竞争相当激烈。

“孤岛”这个概念,标示出抗战时期燕京大学在北平乃至整个华北文教界的特殊位置。类似于上海的租界,在战争的非常状态下,教会大学成为“国中之国”,或都市边缘的“飞地”。要维持“孤岛”的相对自由,需要付出怎样的代价,做出何种程度的妥协?需要哪些形而上及形而下的条件,如信仰支撑、政治庇护、资金来源,才能保证其道义上的清白?

壹 星条旗下

在20世纪20年代声势浩大的反宗教运动中,教会学校被视为准租借地,因其遭逢战乱便挂起洋旗,“俨然成为北京之东交民巷”。

燕大校长司徒雷登回忆,在北平沦陷的危急关头,燕大第一次升起美国国旗,其作为最先在教育部立案的教会大学,过去只升青天白日满地红的国旗或燕大的三角校旗。

尽管急于保证美国教职员及中国同事的安全,并非美国大使馆的所有成员都赞成燕大悬挂星条旗,因为严格说来,燕大毕竟是在中国政府注册的机构。

1937年7月29日,北平城内传来二十九军退出平津的消息,日机飞走后,一辆来自美国大使馆的小汽车停在贝公楼后面,专程送来一面美国国旗。“当灿烂的美国国旗在空中飘扬;太阳旗已遍遮燕京外面的世界了。”

从7月29日二十九军撤退,到8月8日日军进城,这十天的空当,北平城内虽暂且无事,位于西郊的海淀却因为西苑驻军提前上演了“易帜”的闹剧。西郊西苑、海淀附近的居民,已被迫挂出用半只面粉口袋画一个红圈的旗子,甚至到了不得不头顶着“太阳旗”出门的境地。

7月30日,住在西郊燕园左近的邓之诚在日记中写道:“阴,气象愁惨。”这里的“愁惨”,与其指阴沉的天气,不如说是由“易帜”而感到的亡国气象:“晨,闻日军自热河来者,已来西苑,高悬旭日旗。西栅阑营门有日兵二十名,海淀零星日兵甚众,向商家‘公平’交易”,“各商皆悬日本国旗,一家如此,各家效之,往来皆手执一小旗(后知首先悬日旗者巡警也),西区署长亦手执一尺许日本旗。

日兵过者顾而哂之。”8月2日日机轰炸南口,驻扎在西苑的日军被调往清河迎战,然竟日未闻炮声,“海淀之人以为日军皆去矣,急下所悬日旗,后知不然,又复张挂(当下旗时,亦有未下者,自以为老成也)。愚民可哂如此。”

邓之诚的议论直指人心,却多少忽略了他自身得以反抗“易帜”的客观环境,即其任教的燕京大学对读书人提供的政治庇护。一篇化名为“燕京人”所作的《流亡记》,描述了1937年8月3日其坐洋车从西直门出城后一路上的见闻:路旁沟内有许多被雨水淹没的死尸,警察署空无一人,屋旁添了几座新坟和未掩埋的棺材。

“到了海甸,看见家家都悬日旗,多是纸做的,上涂一大红点就算了。到此才真真觉得是做了亡国奴。” 8月7日俞平伯乘车出西直门往清华园,见“西郊平静如常,偶然少数日兵。海淀街遍悬日本旗,小学悬之,庙亦悬之。其从简者则以素纸涂一红圆。燕京大学校友门之南有日哨兵检查,略询视即放行”。

1937年8月,燕大英文系教授包贵思(Grace M. Boynton)在一封信中描述了卢沟桥事变后校园周边的紧张空气。为避开突如其来的空袭,她睡在自家花园里,不时被远近的枪声惊醒。海淀警察与日本人雇佣的“便衣人”间有一场持久战,但暂时还没有干扰到包教授的花园世界。

学生们像平日一样出现在课堂上,校车按时往返于北平城与西郊之间,足以令她忘掉耳边的枪炮声。从邻居的收音机里,包贵思第一次听说卢沟桥事件,卢沟桥在北平城的西南面,而燕大在西北侧。

7月10日她进城去看牙医,发现城门半开着,有一扇用沙包加固,传说谈判很成功,但夜间传来更激烈的开火声。海淀警察已表示对“便衣人”无能为力,开始组织市民治安委员会。为保护西苑,每个商店都得提供一个劳力去挖战壕,面临食物短缺的危险。7月15日晚,司徒校务长转达美国使馆的建议,要求所有外国人尤其是女士们撤离燕大进城避难。

事变发生时,正在燕园养病的冯沅君,以纪事诗的形式记录下沦陷初期看似平静甚至异常喧嚣的校园生活,尤其是在谣言与事实的拉锯下燕大人的心理起伏。1937年秋,燕大顶住外间的传言与压力照常开课。为了在非常时期维持常态的校园生活,唯恐青年人激于忠愤而有出轨的举动,校方解散了学生会,严格控制种种集会,规定刊物均须事先送交“学生生活辅导委员会”核准;又担心校园生活过于沉闷,便不遗余力地提倡课外活动,每晚在男生体育馆组织师生扑克会,“灯火煌煌,人语杂沓,常至午夜始散”。

此外出租两匹驯马,供学生驰骋逍遥,连年逾六十的司徒雷登也来助兴。冯沅君戏讽道:“日落秋郊试马回,象棋六簿又开催。谁言冀北无春色?曷向勺园领略来。”

1937年11月《燕京新闻》上发布“学生生活条例”,规定社团组织“以无政治目的的活动为限”。秋季开学后,除了院系间的比赛、联欢,以国剧社最为活跃,吸纳了不少有舞台经验的新会员,预备于弥赛亚歌咏会前举行公演,挑选的剧目如六月雪、奇冤报、打渔杀家等。

公演前数日,国剧社在未名湖上的岛亭彩排,鼓乐之声,闻于遐迩,冯沅君感叹:“连天萧鼓日喧喧,不数国仇不数恩。华屋犹春人似海,夜深观演窦娥冤。”每年圣诞节前,燕大的宗教团体照例组织弥赛亚歌咏会,沦陷后亦未停辍,以救济贫民的名义在北京饭店举行。

听众大都为“北平豪家及欧美人士”,歌者多盛装,外着黑衣,如牧师之长袍,“广厅中灯光照耀如白昼,温暖如暮春”,置身其间真不知人间何世也。然而华灯高馆外的景象却是“塞北江南羽檄驰,寇师已迫蒋山陲”。

贰 风流云散

冯沅君的纪事诗与注之间往往形成某种张力:注释就事论事,平铺叙,不掺杂个人的感慨、议论;而纪事诗的结构方式,则跳出燕园这个安稳的小世界,引入“塞北江南”的战争场景,与校园内外的歌舞升平形成极大的反差,褒贬之意寓乎其间。

如第八首描写圣诞节的狂欢氛围:“金爵翠盘纵以横,燕园何处不歌声!可怜圣诞狂欢里,万姓椎心哭历城。”自注云,燕大向来重视圣诞节,1937年的庆祝活动盛况空前。节前十数日,学校当局就通知教职员多备茶点、游艺招待学生。

自24日至26日三夜,教职员住宅区如燕东园、燕南园、朗润园、蔚秀园各处,家家华灯、锦裀、醴酒、香茗,如接待贵宾。凡是燕大学生,无论认识与否,入门皆殷勤款待,学生中有一夕之间出入六七家者。25日夜,更有人结队绕校园高歌,欢笑达旦。

这种走街串巷的庆祝方式,缘于燕大特别的师生关系,完全是“非教室”的,严格执行所谓门户开放政策(Open Door Policy)。演绎这种师生关系最精彩的地方,当属教职员的客厅。据燕大人自己描述,“那绿荫掩映之下,家园处处,门铃可按,鸡狗不惊,早教你如置身于武陵源中。

若乃玻璃之门既启,主人延你入drawing之room,沙发可坐,地氈无声”。这种场合下,既不是为求知而来,不如暂时舍弃书蠹的酸气,享受非课堂的权利,这是燕园作为欧美背景的教会大学独有的雅集风尚。

陆侃如夫妇住在天和厂一号,圣诞节当晚冯沅君备制了灯谜,任人猜忖,中者有奖。然而学生们到底是为凑热闹而来,谁愿在那里绞尽脑汁呢?主人只好捧出一盘蔻蔻糖来飨客。师生雅集上的茶食,虽只是象征性的点缀,却分为中西两派,中式以邓之诚的广东烧卖为代表,至于西点则家家都有老手的厨子。沦陷后随着物价脱轨的飞涨,雅集上的点心也一年不如一年。

1938年初,陆侃如应云南大学之聘南下,辞去燕大国文学系主任一职,夫人冯沅君自然随行。七七事变后人心涣散,兼任讲师如钱穆、闻一多、王了一,助教沈国华、陈梦家均避乱他去,国文学系的阵容本就七零八落,系主任陆侃如走后,更是溃不成军,教授只剩下郭绍虞、容庚、刘盼遂、董璠四位,讲师则仅有顾随留平。

国学方面的课程,设有文字形义学、甲骨钟鼎文、训诂学,文学方面则靠文学史、诗史、批评史、散曲选、新文艺习作支撑门户。无奈之下只好抬出文学院院长梅贻宝暂代系务,并承前校长吴雷川、老校友冰心仗义“出山”,又从城里请来王西征主讲新文艺,才勉强压住阵脚。

到下学期,院长梅贻宝也卸任南下,国文学系转由郭绍虞负责。郭氏试图积极改进,计划国故与作文并重,应全校各学系的一致要求,在习作中偏重文言文的训练,使学生出校门后得以应付社会的实际需要。新文学出身的郭绍虞,既不愿旧文学有抬头之日,但也不得不承认过渡时期白话文反不如文言文适于一般人的需要。“新文艺的功过”成为沦陷初期燕大国文学系自我调整的问题点。

冯沅君南下后接到燕大友人的来信,得知事变后被日军占据的颐和园重新对外开放,燕大师生群往游泳,于骑马、打扑克外,又添了一种游艺。1938年夏间,学校当局专门成立“暑期生活辅导委员会”,留校同学上完晨课后,便可成群结队地骑车到颐和园去,在昆明湖里与鱼虾为伍,这种外人享受不到的权利是校方特别交涉的结果。

这批留校同学大部分成了颐和园的长期“游”客,龙王庙一带每日都可找到六七十位燕园人士在水中兴波作浪。司徒校长不但骑术精湛,游泳的水平也相当了得,能从颐和园的石舫到龙王庙打个来回。

燕大师生游颐和园,享有大洋二角的优惠,1941年开春以后,此种优待券供不应求,其中不乏同学为城内亲友代购的。颐和园方面不得不宣布优待券在春假期间无效,最后由校方出面,才协商出通融的办法,让游园的师生持证买券,限购一张。这场优待券惹出的风波,反映出燕大与战时不甚协调的校园氛围,同时折射出沦陷北平的生活常态。脱离沦陷区的冯沅君不禁担心这“十里昆明水”洗净“青年敌忾心”。

叁 不进城运动

以司徒雷登为首的校方极力营造出一种与世隔绝的氛围,以驱散战时笼罩在燕园上空的阴云。相对于城内的辅仁大学,位于西郊、在星条旗保护下的燕大,不仅要维持与远在重庆的抗日中国的关系,还不得不与身边的日伪周旋,处理好与沦陷北平的距离。

20世纪30年代燕园与北平城之间靠一条石子路连接,宗璞《南渡记》这样描写沦陷前夕的沿途风光:出西直门经过路旁一些低矮的民房便是田野,青纱帐初起,远望绿色一片,西山在炽热的阳光下太过分明,几乎又消失在阳光中。

除了马车、人力车、教授的小汽车,燕大师生主要靠校车往返于城郊间。据承包校车的车行负责人交代,1937年七七事变后的秋季学期,城郊校车平日只能卖出十数元,周末亦不过五六十元,较沦陷前损失了近60%的收入,不得不减少班次。

但进入第二年春季学期,乘坐校车往返于城郊的人数骤增,原定的时刻表不能满足师生的需求,于是有人建议恢复晚间9时自城返校的班车,因受制于城门开闭的时间而作罢。至1939年9月,燕大自备的三辆校车,虽每次能载一百五十人之多,已不敷应用,每逢周末便拥挤不堪,甚至出现Lady First的风气。

燕大人进出北平城,尽管有搭乘班车的便利,仍需随身携带总务处配备的教职员或学生证,以免在西直门遭遇军警盘查。

1938年11月燕大“学生生活辅导委员会”推行“周末不进城运动”,因城内各界人士反映同学进城不务正业,多为看电影而来。此乃旧话重提,之前学生中间也曾一度发起过类似运动,不见成效。沦陷时期燕大进城人数逐年递增,从生源籍贯上找原因,以1938年的统计数据为例,各省中河北籍所占的比例超过三分之一,寓居平津两市的在四百人以上,周末返城也在情理之中;若从风气上追究,燕大人对物质生活相对讲求,其一贯的作派不免为外间视作生活在皇宫式建筑内的少年小姐。

为抑制同学进城的热望,校方的对策是调查学生兴趣所在,尽量在周末增加课外活动,如京剧、读书会、有声电影、运动竞赛、野外旅行等,并建议师生雅集的时间最好安排在周末。国文学系教授郭绍虞、王西征、容庚及研究院院长陆志韦便响应不进城运动的号召,周末在临湖轩举行灯谜大会,吸引学生留在燕园。

倡导“无事不进城”,意在养成一种校园风气,不可强求,与燕大推行的其他运动有别。“不进城”隐含的政治姿态,是尽量减少或切断与沦陷北平的联系,自我边缘化,不与现实政治发生交涉。这种对现实社会的消极抵抗,有助于强化燕大作为“孤岛”的印象。

“不进城”既然是以“运动”的方式推行,则非单个人的态度、选择。作为一种特殊的生活方式,“不进城”曾是易代之际遗民惯用的行为模式,既然无法改变易代这一事实,只好以消极的否定来暗示自己的政治立场,用这种自我誓约表示与世俗生活的决裂,不承认侵略者。

当“不进城”的口号被挪用到与士大夫传统相对隔膜的燕京大学,成为校方主导的、自上而下有组织的集体行为,不管实际效果如何,至少呈现出作为“孤岛”的教会大学与沦陷北平之间的紧张关系。

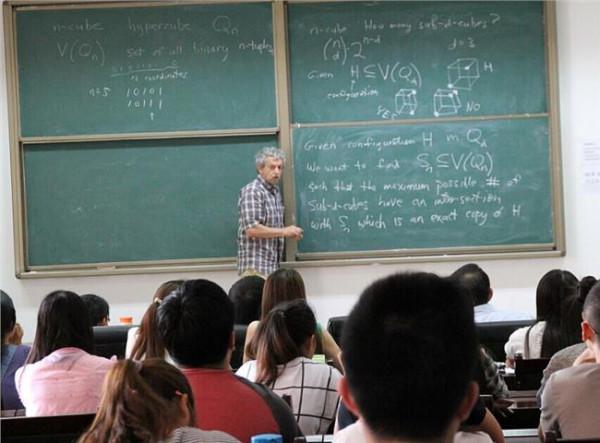

用燕大校长司徒雷登的说法,无论何时何地,大学教育应具备两种特性:其一,作为从事学术研究的“净地”,应不受时局的侵扰,不受偏见与宣传的影响,可以自由进行教学工作,于知识的探求与应用外,别无目的;其二,大学应与其所在的社会、国家发生密切的关系,自视为外在环境中不容割弃的一部分,并从环境中汲取新的材料、动力,以应付国家的需要,包括危机时刻的特别需要。

这两种特性并不冲突,因为大学在国族延续中的特殊功用及对社会所能履行之义务,是以保持自身的绝对自由与清白为前提,但绝非以与世隔绝的方式,保持其自由与清白。燕大“因真理得自由以服务”的校训,在沦陷下可颠倒为“因自由得真理以服务”。