刘心武简介

在我国当代文坛上,刘心武是一位颇有个性的作家。文革以后,他陆续发表了一些以《班主任》为代表的短篇小说,这些小说不仅在当时,在现在也同样有着深刻的影响。他用他的创作实践打破了“文革”一系列文艺禁区。从题材的选择到主题思想的挖掘,从人物关系的新表现到自己特有的艺术风格的形成,都给小说创作做了新开拓。

刘心武的小说同时也有很多弱点,偏重议论的手法明显局限了小说诗歌文学作品的艺术力量,有的议论甚至显得冗长多余。而且,在继《班主任》之后,越来越倾向于用“控诉”代替“暴露”,这反映了作者在当时历史情境下的一些思想局限和艺术局限。

关键词:刘心武 伤痕文学 《班主任》

伤痕文学是新时期文学第一支旋律,它用极其深沉的调子唤醒了沉睡多年的人们,它是文学新潮流的一朵浪花。然而,它在唤醒人们的同时,却并没有真正指出造成这一恶梦的根源,而是试图把一切都归结于一个概念:?/font>四人帮是万恶之源?/font>。

在我国当代文坛里,刘心武是一个颇有个性的新作家。文革以后,从77年11月到78年10月,他连续发表了《班主任》、《没有讲完的课》、《穿米黄色大衣的青年》、《爱情的位置》、《醒来吧,弟弟》等五篇小说。这些小说由于从不同的方面提出了社会现实中人们关切的问题,引起了广大读者强烈的反响。

《班主任》发表之后,作者刊物收到全国各地大量的来信,关切和肯定这篇小说所反映的现实和它的成就。这种情况说明这些小说反映的现实和刻画的人物,与读者有着血肉的联系;它的思想力量与人物命运,震动了广大读者,引起了广泛的共鸣。

敢于正视现实,敢于面对尖锐的社会问题,以他深沉的思索,力图回答问题并展示矛盾发展的前景。这是刘心武短篇小说的一个显著特点。他在谈到自己的创作经验的时候,曾说道:?/font>我能告诉大家的,也就是:要热爱沸腾的革命生活,正因为热爱,也就不能回避生活中的矛盾冲突、困难障碍,更不能在敌人造成的阴暗面前闭上眼睛,要严肃地从生活出发,运用唯物辩证法去分析生活,分析那些激动着你,使你难以平静的人和事,然后,用典型化的方法,去塑造个性与共性统一的艺术形象,去开掘尽可能深刻的主题。

?/font>①作者就是以这样一种革命现实主义的态度,为我们描绘了一幅幅我国特定历史条件下的真实的图画。

一、刘心武的“伤痕小说”从剖析?/font>文化大革命?/font>期间发生,乃至到了粉碎四人帮之后仍然继续存在的一些社会现象入手,揭露了文革对人们造成的深深的伤害,启迪着人们不断地对文革进行着反思。

在刘心武的全部创作中,《班主任》具有最不寻常的意义,它是中国当代文学史中的一个坐标点,标志着“文革”结束后中国文学的真正转机。《班主任》发表于一九七七年《人民文学》,与其同类小说反映牵动人心的社会问题。

?/font>救救被?/font>四人帮?/font>坑害的孩子!?/font>(《班主任》)这激愤的呼喊,使人想起半个世纪前?/font>五?/font>四?/font>运动的先行者鲁迅用?/font>救救孩子?/font>的呼喊,愤怒地揭露和控诉吃人的封建宗法、道德和礼教,反映了中国人民反帝反封建,实行新民主主义革命的要求。

半个世纪后,在中国人民已经完成了新民主主义革命,进入社会主义革命和建设的历史时期,重新喊出?/font>救救孩子?/font>的呼声,这是意味深长的。

小说《班主任》透过对宋宝琦、谢惠敏的剖析,使人们看到一代青少年,在文革的思想禁锢下,而临着怎样可悲而又可怕的厄运。刘心武在小说中是把宋宝琦写成一个正在被拯救出来的畸形儿,但是我们却不能不从这类人物身上思考他们出现的深刻的原因:他们的出现是文革极”左”思潮的必然产物。

在宋宝琦那白里透红的肤色里和一疙瘩一疙瘩横肉的躯体里,极“左”的思想已经侵蚀到他的灵魂。虽然宋宝琦还没有成为直接的政治工具,但是政治环境却为他准备了必然的前途。

如果说宋宝琦是文革毒化出来的变了形的灵魂,以小流氓的身份存在于社会。那么谢惠敏的存在,更进一步揭示了文革中精神污染的严重性。作者以惊人的笔触展示了两个思想、素质、品德完全不同的人物,在“文革”的愚民政策下他们的思想观点,不仅在对待一本外国小说《牛虻》的态度上,两人惊人的一致,而且还在于谢惠敏以近于虔诚的态度信奉“文革”时极”左”思潮,在“文革”的统治下,按照“文革”的需要,心甘情愿地正在把自己塑造成所谓的“正面人物”。

然而,宋宝琦与谢惠敏,虽然品质不同,但却从不同的途径走向同一个归宿——成为黑暗政治的盲目的支持力量。这是一幅多么令人惊心动魄的画面啊!

刘心武的小说,不但提出现实中的紧迫问题,而且通篇都跳动着时代的激情,响彻着历史的召唤,催人深思中唤发起革命的责任感,这就使刘心武的小说具有积极的现实意义。

二、刘心武的伤痕小说成功地塑造了促人惊醒的典型人物。

塑造各种各样的典型环境中的典型人物,这是小说创作的中心课题。因为只有通过刻画典型人物,才能更深刻地反映特定的社会现实。典型环境中不只存在一种典型人物,就象在共同的社会生活中会产生不同的人物性格。刘心武的小说,在典型人物的创造上开拓了新领域。他以他所塑造的一组独具特点的典型人物,一扫“三突出”、“从路线出发”之类的陈规陋矩,给新时期文学画廊增添了新的人物形象。

刘心武在他的小说中,着力刻画了一组思想精神上受到了严重伤害的青年一代的人物典型。像谢惠敏、宋宝琦以及丁朵、彭晓雷之类的人物的出现都有着深刻的社会原因。

谢惠敏还只是一个十五岁左右的初三年级的学生。从她开始接触社会,吸收精神养料,开始形成自己的思想那时起,就处于“四人帮”封建法西斯的专制横行之时,在文化舆论被死死地控制的情况下,她逐渐开始习惯和适应社会现实。

她单纯迷信一切用铅字排版出来的东西,在她的思想里,把这一切都当作天经地义的“最最革命”的“社会主义”。对于宋宝琦,她当然厌恶,敢于斗争,因为在她看来那是资产阶级。但是,她哪里知道,在愚昧无知这一层面上,她和他是一致的。

不同的是宋宝琦在专政机关受到了强制的管教,不得不认罪屈服,尽管还不能一下子改变他那被培植出来的野蛮、愚昧而又空虚的灵魂,而谢惠敏则丝毫没有怀疑过她自己的思想和行为,都是真正符合一个“正面人物”的“典范”言行。

她习惯地过着“最最最革命”的现实生活,所以就不能不与另一种现实时时发生冲突。可怜的谢惠敏,她在自己成长的最基础的阶段,正在被一种政治所利用。谢惠敏是一个时代悲剧人物,但是时代一定会挽救她这一类的人。

彭晓雷与谢惠敏比较起来,他的思想性格更具有时代悲剧性。彭晓雷的经历、思想的形成和处世为人的态度,都与谢惠敏很不相同。彭晓雷童年的时代,象我们社会主义国家千百万青少年一样,受过革命的熏陶,亲耳听过卢书记那样一些革命者的斗争故事,崇拜英雄人物,在他的心目里留下了“革命前辈,艰苦创业,优良传统,学习榜样”具体而生动的形象。

但是,“四人帮”所鼓动的“革命造反”,却把这样一批革命前辈当作走资派斗争,“戴着高帽子,挂着黑牌子……”在彭晓雷幼小的心灵里刚刚形成的美好的东西,突然被摧毁了。

接着,自己的爸爸还有其他一大批象卢书记那样的人也被揪出来了。这种关系的大颠倒,使得童年的孩子无法理解。从小就在革命思想的熏陶下成长起来的我国少年儿童,总是被革命吸引着,彭晓雷也不例处。

在那种特殊的历史条件下,他们都不能不走上“革命造反”的道路。但是,随着“文革”的内幕慢慢拉开,在彭晓雷心中第二次形成的观念也被粉碎了。他突然长大了。

面对严峻的现实,开始了他人生道路上的认真的思索。“最最最革命”的桂冠,原来是政治骗子手里的变戏法用的最不值钱的一顶破帽子。“哈哈,一切都是假的、假的、假的!我看破了……”彭晓雷看破了“文革”中虚假丑恶的一套。

但什么是真的、善的、美的?她们又在哪里呢?他一时还找不到。激烈动荡的斗争现实,把彭晓雷抛到了红尘之外,使他产生了虚无感。从此,他以冷漠的态度对待着现实,满目充斥着“文革”所造成的恶劣遗迹。更为惊心动魄的是,小说为我们展示了彭晓雷最为不辛的遭遇。在经受爸爸“假党员”的株连中,彭晓雷仍然以一颗真诚地追求革命的心情,去争取加入红卫兵。

丁朵这个人物,从职务、年龄和经历来看,都是谢惠敏、彭晓雷的长辈,她受过文化大革命前“十七年”的教育,她经历过更多的政治运动。她对“四人帮”的所作所为并不象谢惠敏那样盲目崇信,也不象彭晓雷那样冷眼旁观。她在残酷的斗争、不停的批判中震昏了头脑,搞乱了思想。

在无情的斗争中她蜷曲,以求适应;面临危险处境她退步以求保全,在是非辩论面前她不求投入太深,潮流冲来的时候,她退避有方生怕吞没自己。这个被扭曲灵魂的人物,不失为人们的一面镜子。她也是一个可悲而可怜的人物。

谢惠敏、彭晓雷、丁朵这些典型人物,是在一定的典型环境下形成的,他们从另一个侧面反映了文革中人性斗争的过程,从精神思想领域反映了这场斗争的激烈程度和深刻性,并且通过生动的艺术形象有力地证明了“四人帮”必然走向破产和灭亡的历史结局,具有多么伟大的意义。因此,这一组典型人物,从另一个角度反映了时代的本质和主流。

刘心武的小说,还为我们描绘了张俊石、徐愫珍、卢书记、陆玉春这样一些令人鼓舞的人物形象。他们高度的革命责任感、逆水行舟的奋斗精神以及对理想生活的热爱追求,从正面表现了时代的主流。特别是张俊石的形象具有重要的意义。

他面对“文革”所造成的社会问题,深沉的思索,火一样的激情,高度的责任感,表现了中国知识分子深沉浑厚和高度革命的精神的可贵品质,给读者以强烈的感染。这样一群人物形象在某种程度上带有十七年小说中革命现实主义小说诗歌文学作品中人物的一些特征,可见刘心武的初期小说创作与建国以来的当代小说在创作精神上是一脉相承的。

从小小的光明中学的斗争风暴里,我们还看到了徐愫珍、曹占波等一批知识分子可贵的精神面貌。面对“四人帮”的恶风浊浪,他们不屈不挠,顶风搏斗,虽然“四人帮”气焰嚣张,但他们紧跟时代的脚步。一堂没有讲完的激光课,说明他们正准备着,投入即将开始的为实现未来目标的战斗。小说十分有力地说明,今天的中国知识分子也是我们社会主义国家的脊梁。

从卢书记身上,显示了老一辈革命者逆水行舟的奋斗精神,而孟小羽、陆玉春这两个修配青年工人的形象的出现,犹如混浊的空气里吹来了一阵清新的春风,使生活又出现了美好的光辉,使人振奋。

刘心武在他的小说中塑造的人物,特别象谢惠後、彭晓雷这样的典型,具有促人惊醒感奋的积极作用,这是为什么在社会上引起强烈反响的一个重要原因。

三、在刘心的《班主任》中作者提出的社会问题是尖锐的,也是重要的。但它在艺术上不免显得粗糙。作家喜欢越过场面和情节,将自己的议论和小说的思想直接道出,而根据问题的性质而设置的性格冲突也过于单纯。而且,在《班主任》以后的几篇小说诗歌文学作品,越来越牵强附会,有很大的说教成分。

《醒来吧,弟弟》,反映了刘心武和当时的人们对文学持有的朴素的,又略嫌简单的理解:文学就是提出问题和解答问题。这种文学观念显然会消弱小说诗歌文学作品的文学意蕴。恰如刘心武自己感悟到的:“我强迫自己在每一篇新小说诗歌文学作品当中都提出一个重大的社会问题,最后我就遭到了文学本身的沉重反击。”

在“弟弟”身上,作者试图塑造一个充满矛盾的“沉睡的一代”的青年形象,一个由对现实认识较深而看破红尘、消极遁世的青年形象,一个“愤世嫉俗而又无所作为”的青年形象。作者试图指出:“四人帮”人鬼两面的卑鄙行径使弟弟学会了思索而开始“看破”。

作者试图以此提示“沉睡的一代”的悲剧本质,控诉“四人帮”的罪恶,唤醒沉睡的弟弟们。但是,在弟弟身上我们看到的,不是作为社会矛盾高扬的复杂形象,而是杂乱的概念复合中不能自圆其说的逻辑矛盾,是背逆生活和艺术真实导致的艺术逻辑的自相矛盾,尽管这些概念孤立地来看是正确的,有些甚至是尖锐大胆的。

在作者和作者借“哥哥”之口强加给弟弟的“沉睡”的标签下,我们看到一个被曲解了的“沉思的一代”的模糊的影子,一个被任意支配的概念的传声筒。

喝酒,弹吉他,听唱片,毫无目的地看一些书,经常三朋四友一起聊大天,或者独自一人躺在床上盯着天花板,对一切都淡淡的,反对对任何事情都太认真——这是一个弟弟,外在的、表象的弟弟。这个弟弟可以看作是沉睡的,也可看作是消沉的,但他并不是可怕的,他远比谢惠敏、彭晓雷、丁朵之流更具有自主意识和自我选择生活的能力。

从庆祝大会溜回来,喝酒聊天,闷声哼歌,却只因为庆祝的那个“大庆式企业”是假的;躺在床上出神发楞,却只因为朱瑞芹撕了车间谎报的产值表;听到卢书记说“朱瑞芹做得对呀!”“身子明显地一颤”;对“四人帮”流毒的尖锐抨击,倒出了对某些基层干部能否抛弃流毒的清醒猜疑;在和卢书记长谈的那一晚,思绪汹涌,不能成眠——这又是一个弟弟,作者着笔最多的内心深处的弟弟,不是对什么都不认真,而是对一切本质东西十分认真,不是沉睡的,而是清醒的弟弟。

在卢书记面前回顾文化大革命,在哥哥面前同意说自己没有理想和信仰,“狂怒地一下子脱去背心”,擂着留有伤疤的胸膛,大声喊出“受伤的不光是外头,是里头!”——这是作为作者概念传声筒的弟弟。

固执地责问卢书记“为什么这么卖劲?”又深夜找到哥哥问“老卢为什么不说那些个套话……”——这里弟弟又成了作者填补艺术空隙的工具。

沉睡的人不可能清醒,更不可能对任何事情认真。弟弟既沉睡,又清醒,或安于消沉而自得,或因为消沉而苦恼,但并一定就是无所作为的。我们已经习惯了非友即敌的阶级阵营划分,即不习惯自主的个性的描绘。显然,刘心的思想和艺术动力在这时已经开始显出了压力和苍白。

如果一个人仅仅因为看破了“四人帮”及其流毒的“假”而消沉,并且因为消沉而苦恼,苦恼到影响整个生活的程度,当他遇到象卢书记这样说真话、办实事的领导,当这个领导要他走回“红尘”和大伙儿一块参加对“假”的斗争的时候,他不可能有所迟疑——弟弟却既因逍遥“红尘”之外而极度苦恼,又于这种时刻在沉睡。

无论沉睡还是消沉的人,都不会承认。而且无论沉睡还是消沉的人,甚至那些妄图把老干部统统置于死地而后快的人,都不会对复出工作的老干部的干劲感到奇怪,更不会想去责问——弟弟却去责问。

让弟弟责问卢书记,是为了从卢书记口中引出那句“我要咱们中国……”的点题警句。把弟弟“定”在街上继续徘徊,是为了慷慨激昂、最后画龙点睛地喊上一句:“醒来吧,弟弟!”叫弟弟讲卢书记“没说套话”,是因为卢书记分明像“四人帮”的“样板戏”中的英雄一样可笑地说了“套话”。

让弟弟沉痛地回顾“看破”的历史又愤怒地承认推动了信仰,不过因为作者要借弟弟之口控诉“四人帮”和揭示真理。而最终因为什么,刘心武会写出这样一个既头脑清醒却又强迫他不要醒来的消沉者呢?为什么会制造这样一个自相矛盾的概念复合物呢?

因为他试图把一切归结为一个概念:“四人帮是万恶之源”。因为他笔下一切生发自一个概念:“四人帮是万恶之源”。因为他把革命文艺的暴露使命仅仅理解为“控诉”。

在《班主任》具有一定深度暴露性的慷慨激昂的议论文字下面,就已潜伏着这样一种危险:把一切罪责简单地归于“四人帮”,用“控诉”代替“暴露”。可惜批评家们没有指出或许也没有看出这种危险,于是刘心武迅速地沿着这条危险的道路——同时也是最便捷的道路——走了下来。

刘心武的小说中虽然揭示了现实中的问题,但并不引人消沉悲观。作者始终以积极的态度寻求问题的答案,并且通过小说中的正面人物,主导矛盾冲突的解决方向,令人信服地展示了光明的前景。光明中学的张俊石、徐愫珍、曹战波、石红、岳航这些生气勃勃的形象,形成了一股战胜黑暗的坚强力量。

尽管作者把小说的环境放在“四人帮”横行的日子里,作者也是准确地表现了两种力量的消长。班主任、卢书记、陆玉春,这些形象的力量,使人们充满了信心和对未来的美好的憧憬。

深沉的思索,着力向人物的精神世界开掘,这是刘心武小说创作的独特的风格。作者和他的小说人物,都带有这种深沉思索的特点。也许这是在一种特别复杂难辨的环境里,现实留给人们的难题太多,迫使人们在混乱中去寻求真理。

似乎是作者自己化身的班主任张俊石,面对种种尖锐的现实问题,他怎能不探索几个为什么呢?他的亲身经历,他对孩子们的深切体察,经过对社会现实现实问题的深沉的思索,才使他解开了宋宝琦、谢惠敏这两素质完全不同的孩子被伤害了的心灵里谜。他笔下的彭晓雷,也是一个伴随着自己不幸的遭遇不断思索社会问题的青年一代。

刘心武用他的创作实践打破了禁区。从题材的选择到主题思想的挖掘,从人物关系的新表现到自己特有的艺术风格的形成,都给小说创作做了新开拓。仅以张俊石这一形象而言,作者把一个知识分子,当作文学的正面主人公,刻画了他的光辉性格,这不仅把“文革”中所造成的阶级关系的颠倒重新更正,就是在建国以来的当代文学中,也是一个少有的文学形象,这完全符合历史事实和时代的要求。

当然,刘心武的小说的弱点也是有很多的。除了上述的只是把“揭露”限于“控诉”,只是把过去和残存的一切罪恶简单地归结于“四人帮”之外,他的某些人物不够丰满(如石红),有的人物面貌不够清晰(如《醒来吧,弟弟》中的哥哥),个别篇章显得单薄(如小说《穿米黄色大衣的青年》),议论较多,有的显得冗长多余。

至此,我们可以看出刘心武是一位理智型的作家,他对现实活的关注与思考往往使他获取独特的看法。这是他的创作总是充满鲜活气息的重要原因。然而也正由于他对理性思考的偏爱,往往又造成他的小说存在“质胜于文”的弱点,思想与形象的交融似乎还未臻化境。然而,可喜的是刘心武始终怀有一种即将被淘汰的危机感,不断地促使自己更新文学观念和文学创作,这又使他一直能以开放、豁达的气度活跃在新时期文学的大潮中。

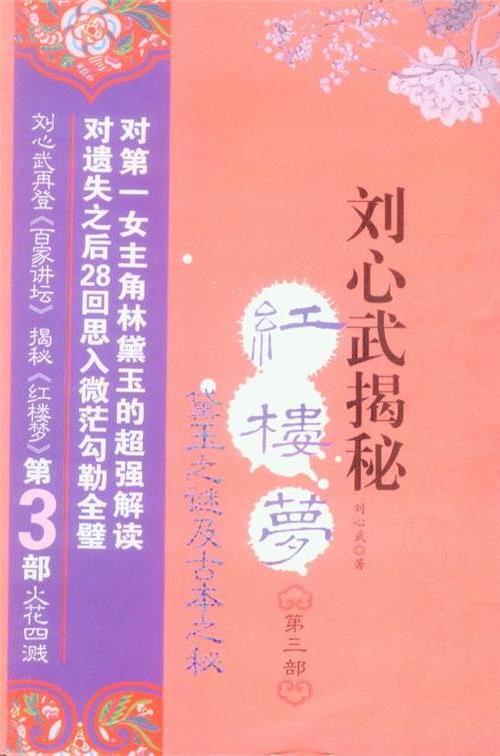

刘心武 1942年出生。四川人。主要代表作品有短篇小说《班主任》,中篇小说《立体交叉桥》,长篇小说《钟鼓楼》、《四牌楼》、《栖凤楼》等。

注释:

刘心武 《生活的创造者:走这条路!》,《文学评论》1978年第5期

《小说创作中的几个内部规律问题——在昆明一次座谈会上的发言》,《滇池》1983年第1期

参考书目:

《新时期文学六年》中国社会科学技术出版社 1985年1月

《人民文学》1977年第11期

《文汇报》1978年8月11日

刘心武 《生活的创造者:走这条路!》,《文学评论》1978年第5期

唐涛 《短篇小说的结构》,《人民文学》1979年第4期

邱岗 《中国当代文学小说诗歌文学作品选讲》高等教育出版社 1988年11月第1版

《中国当代文学》上海文艺出版社 1998年9月第1版

《中国当代文学小说诗歌文学作品选》华中师范大学出版社 1992年6月

刘心武《站在镜子面前——读一篇日本朋友的评论》,《钟山》1982年

《当代作家评论》1979年第1期

《百年中国文学经典》第四卷 上海文艺出版社

钱钟书《谈艺录》上海文艺出版社1980年7月

洪子诚《中国当代文学史》 北京大学出版社 1997年8月出版

刘再复《性格组合论》 安徽大学出版社 1999年1月出版

童庆炳主编《文艺理论教程》 高等教育出版社

《小说创作中的几个内部规律问题——在昆明一次座谈会上的发言》,《滇池》1983年第1期