二人转歌曲 农民画、乡村音乐、二人转:当传统变成商品

元宵节到城隍庙逛灯会,无意中发现旁边的书局里正售卖各种文创产品,其中几幅金山农民画让人过目难忘。仔细一看作者简介,大抵都是正规美术院校毕业的专业画家。朋友笑说:“我孤陋寡闻了,还以为农民画真是农民画的。

”当然,所谓“农民画”如今更多的是一种风格,而不是创作者的身份。顺手查了下,金山农民画家陈惠芳曾说,她作画十多年来遇到的苦恼之一,就是很多人对这一画种存在的误解,想当然地顾名思义,以为这是一门有点“土气”的东西,甚至并不能算是真正的艺术,因而她强调“所谓的‘农民画’只是一种绘画的创作方式,就像我们早已熟知的传统国画,或者油画、素描等”。

这番话耐人寻味,某种程度上,农民画所遭受到的误解,正表明我们这个社会尚未经历文化产业的充分发展。事实上,尽管现在美国乡村音乐盛行于世,但一百年前也曾有过类似的遭遇。在第一张乡村音乐唱片于1923年问世并迅速走红之前,即便在娱乐业内部,也都对这种“山野”的音乐不屑一顾——这不仅是指表演者本身粗鲁无文,甚至也被用在它的大部分忠实爱好者身上,有文化的城市中产阶级对它避而远之。

这种音乐本身既不遵循流行音乐赖以成功的惯例,看起来也算不得是上台面的艺术,正如理查德·彼得森在《创造乡村音乐:本真性之制造》一书中所言,它“依赖的是一种未经训练的高音调鼻音和简单的音乐伴奏,唤起的是农田、家庭和旧式风俗的意象,并夹杂着少量有色情意味的双关语”——中国能与此类比的或许便是草根的东北二人转。

然而在短短一代人的时间里(1923~1953),乡村音乐在美国流行音乐产业的推动下,其地位发生了翻天覆地的变化。它不仅被广泛接受了,甚至还被视为最具美国特色的音乐风格之一,代表着一种本土的生活方式和失落的纯真味道;与此同时,其流行又使得越来越多的资本和人力投入这个行业,以迎合市场上广泛的需要,其结果,“究竟怎样才算乡村音乐”就成了一个越来越烦扰人的问题。

这乍看不过是一种流行音乐如何被人接受的小问题,但实际上却是几乎所有的事物、理念甚至宗教在被越来越多人接受的过程中都会遇到的问题。例如,中国菜进入美国,就得既有自己的特色,又稍稍迎合美国人的口味进行调适,否则生意很难做大。

这带来的一个风险是:最终这样改良后的“美式中国菜”可能变得面目全非,对另一些真正喜欢中国菜的食客而言根本“不正宗”了。在乡村音乐的传播过程中,发生的情形也大抵类似,只是更复杂一些:人们既想要“本真性”(也就是“正宗”的乡村音乐),又想要原创性,但没意识到这两种品质可能是相互矛盾的,因为“原创”的乡村音乐往往是专业的音乐人特地谱写的新曲,那些真正乡野的乡村音乐其实极少考虑原创性,他们只是以自己的风格传唱一些传统曲目。

在此,受众的态度是相当矛盾的:他们既想要那些以“原汁原味”的传统方式弹唱的往日歌曲,但如果真听到这样的曲子,大部分听众却又会觉得那是难以理解的新奇事物。理查德·彼得森一针见血地触及了这个问题的核心:“显而易见,对于消费者来说,本真性并不等于历史精确性。

”也就是说,“本真性”一词虽然从字面上看指的是事物的本来面貌,但在流传过程中,它的实际含义却是指“社会公认并予以接受的样子”,说到底,那是一种共识。这么说或许有点抽象,苏格兰褶裙和风笛的历史可以帮助我们理解这一点:这些现在被广泛视为苏格兰传统的事物,在18世纪之前都极少人知道,甚至大多数苏格兰人自己也将其视为野蛮、不开化的象征;在它们被复兴的过程中有相当程度的“改良”,以至于不少专家质疑它根本不是历史原貌,但这不妨碍它仍被广泛视为苏格兰传统的真正体现。

因此,问题的关键并不在于“什么是原汁原味的”,而在于“受众觉得这是原汁原味的”。这两者之间的差异之大,有时到了几乎荒诞的地步:美国中餐馆里长久以来最流行的一道菜是炒杂碎,以至于很多从未到过中国的美国人以为这是中国的“国菜”,但这道菜其实是华人移民到了美国之后才创造出来的。

这意味着,消费者心目中的“共识”不仅可能与实情相去甚远,而且完全是可以制造出来的。这是一个相当反讽的事实:一方面,乡村音乐的基本魅力在于它所传达的本真性,因为每个消费者都想要听“真正”的乡村音乐;但另一方面,他们心目中“真正”的乡村音乐风格其实是商业流行文化的产物。

最终,那种被公认为具有“本真性”的乡村音乐,也就是最符合大众想象与共识的流行风格。

最令人惊讶的地方就在于:牛仔原本是一种与乡村音乐发源地阿巴拉契亚山脉生活无关的西部形象,但在乡村音乐流行的过程中,两者却被逐渐结合到了一起,甚至被看作是相当自然的。彼得森在书中区分了两种不同的乡村音乐:更强调乡村聚会传统的硬核(hardcore),以及更流行的家居传统的软壳(softshell)。

前者更强调乡村音乐的本真性传统,是为沉浸在那一传统中的人创作的;后者则融合了流行音乐元素,更迎合那些对乡村音乐所知不多的听众,某种程度上不那么“正宗”,但在商业上却赚到了更多的钱。

硬壳艺术家“如果他们不是表演者,他们就会是农民、卡车司机、家庭主妇或者理发师”,但软壳歌手则表现得更像是娱乐业中的流行艺术家。

这种风格和身份界定上的差异,在很多领域内都存在,但值得补充的是,两者的区分既不是绝对的,也未必是对立的。在中国还有一种耐人寻味的不同,即一种艺术在被制度化之后转而以道德化的语气批评传统,但又反过来强调向更贴近传统的艺人取经学习。

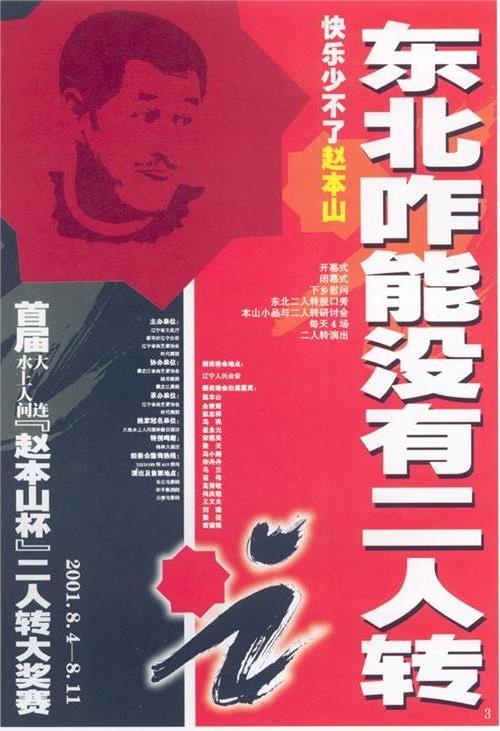

赵本山作为最成功的二人转艺术家,给人的印象是“软壳”的,他曾谴责那些“硬核”的草根二人转艺人粗俗,认为他们败坏了二人转这门艺术,如不予以净化就将始终难登大雅之堂;但与此同时,他也承认二人转的活力就在于草根的笑料。

在相声领域,马季曾表示对这门艺术非常担忧,认为从业者文化素质严重偏低,大多是文盲半文盲,“演绎不出真正有品位的相声”。然而事实上,相声这门艺术在其初始时期的许多名角,都是在底层社会摸爬滚打的粗鄙人物。如果除去了“硬核”,“软壳”实际上也会丧失源泉。

相比起来,美国的文化变迁更多依靠市场化的力量:这种创造过程并不是有谁在有意识地推动,只不过是在遵循市场的规则:由于很多人喜欢,唱片公司就要去挖掘这些曲目,然而真正的“传统曲目”这一母矿很快就被采掘一空,为了适应市场需求,那就得有人创作这一风格的乡村音乐。

无论是歌手、唱片公司老板还是音乐人,他们很少人是抱着“复兴传统文化”的崇高目的,有些歌手甚至是在当房屋粉刷匠之余兼职捞点外快,而广播电台之所以欢迎这些音乐,也只因它们可以作为一种廉价可靠的“时间填充物”,而乡村音乐又不需要复杂昂贵的录音设施,歌手们可随叫随到,表演可长可短。

然而有一点是确定无疑的:哪怕是那些在城市里过着不错生活的表演者,包括女歌手,在宣传中都被刻画成山民、农夫这样更“乡村风”的传统形象,因为“本真性”已成为它的核心美学元素,也是商业上成功的要素。

这并不像看上去那么容易做到,正如英国唯美主义作家奥斯卡·王尔德说的那句著名俏皮话:“表现得自然,这是一种很难获得的姿态。”

在此不妨思考这样一个问题:为何是在这个时期,美国人开始重新发现乡村音乐?当然,最显而易见的原因是广播的诞生促进了音乐文化的传播,第一张乡村音乐唱片出现于第一座广播电台问世不到三年的时间里,这并非偶然。不过,更重要的恐怕还是那种文化心理:当时的美国已经完成了工业化和城市化进程,而只有工业化社会的人才有这样的需求,即相信“乡村的人们过着一种纯朴本真的生活”。

换言之,推崇本真性,正是因为“我们自己已不再本真”,并假定现代人可以成为某种脆弱传统的可靠保管人,而这种需求又进而推动了以工业化的方式生产本真性。

传统艺术和传统生活方式的“本真性”,变成了一种卖点,就像现在许多城市中产家庭热衷于短暂离开城市去过一段“真正的田园生活”。

当然,“本真性”一词也可能在不同社会文化下呈现出不同的具体含义。在美国乡村音乐的历史上,它或许意味着未伪造的、未改变的、非模仿的、本真的而非粗劣的复制,以及在当下语境下是可信的,但这些其实都与工业文化和机械复制时代的社会特质相关,代表了某种与工业化相反的精神特性。

很多人可能都发现,日本人无论在艺术还是饮食文化上,比我们更注重呈现“本真”,这长久以来都被视为是日本文化推崇“简素”的美学理念,但这是否也是因为他们经历了更深刻的工业化所致?应当指出的是,日本文化所推崇的“本真性”含义与美国文化有着细微但重要的差异,倒不如说更偏向于“呈现事物的本来面目”、“不施加人工痕迹”这一层意味。

这些年来的中国社会也在经历着急剧的城市化和工业化进程,“传统”越来越多地不再被视为负担,而成了某个正在失落的世界。正如霍布斯鲍姆在《传统的发明》一书中所说,这是每一个社会现代化过程中反复出现的情形,“衰微和复兴令人惊奇地相互混合了,因为往往那些抱怨衰微的人就是带来复兴的人”。

我们还处在这个进程中,因而常常出现一种矛盾的社会心理:有时将那些传统意味的文化视为“土气”的(例如金山农民画),有时却又把那些“未被污染”因而更“纯洁”的传统和族群文化夸张地予以浪漫化。

人类学家苏珊·布鲁姆发现,汉族社会对少数民族的正面评价中最为常见的就是“善良淳朴”“热情好客”“美丽浪漫”这三组特征,而这在汉族对自身评价中恰恰都是得分最低的。

这些评价不仅涂抹上了道德的正面与负面色彩,恐怕也是在不自觉地“创造本真性”——很多汉人都抱有“少数民族都能歌善舞”的印象,这大概就像老外觉得“中国人都会功夫”一样。但真正重要的不在于给予什么道德化评判,而在于意识到:所有这些看上去是“本真”的东西,其实都是建构起来的社会共识。