陈伯达跟对了跟对了 陈伯达和他的辩护律师

1970年11月16日,中共中央发出《关于传达陈伯达反党问题的指示》。《指示》发出后,全党开展了“批陈整风”运动……

1980年11月13日下午,陈伯达聘请的律师——北京大学法律系副教授甘雨霈和北京市律师协会秘书长傅志人,来到复兴医院会见被告人陈伯达。他因病离开秦城监狱在这里治疗,住在医院主楼东北不远的三层小楼里。

陈伯达(左)

陈伯达时年76岁,身高1.60米左右,体态较胖,鬓发灰白,一副黑框眼镜遮住一对小眼睛,目光迟滞;一口纯粹的福建方言,与律师交谈需配有翻译。

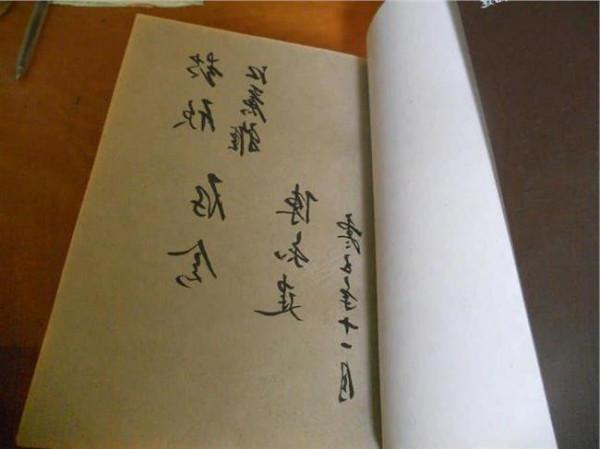

谈话前陈伯达要了几张纸,作记录。然后谦卑地说:“我有一个请求:我说得不对的,应当取消的,应当推翻的,应当加以充实的,可以给我提出来。”

这话给人好感,使人感到他的认罪态度很好,很愿意交待问题,很愿意接受指教,很愿意配合审判。实际上并非如此。

两位律师都是法律专家,在法律研究及司法实践中都积累了丰富的经验,针对陈伯达的态度,在说明来意时,做了相应的工作。甘雨霈律师说:“今天我们会见你,目的有两个。一是看你有没有法律问题需要咨询和帮助。二是想就起诉书所列的罪行,听听你的意见。

哪些是事实,哪些不是事实,不实问题的真相又是什么,都应由你本人一一说清,而不是像你方才所‘请求’的,让我们给你‘提出来’。因为认罪态度是法庭对你量刑的酌定情节之一,不能由别人替代。

律师可以为你辩护,但不能取代你的自我表现。对此律师条例也有规定:律师的辩护必须从独立的辩护人的立场出发,从法律和事实两方面进行。今天听取你对起诉书的意见,就是从事实方面核对你与公诉机关认识的异同,对照证据,搜集辩护材料。

当然律师对你的认罪态度和自我辩护方面也并不是不能给予帮助。但这个帮助只能是原则性的,指导性的。譬如说,对所犯罪行的认识,要实事求是;不是你的罪行,你不要承认;是你的所作所为,要如实认罪。

否则如控方当庭拿出证据,而你却无言以对时,就会作为认罪态度不好,而影响法庭对你的量刑。今天在咱们的谈话中,你也应该实事求是。否则,如果你的说法与证据相左,我们不仅不能按你的意思为你辩护,反而给我们从认罪态度方面为你争取轻判带来困难。我说得比较多,你都听明白了吗?”

“明白。”陈伯达说。

“有什么法律问题要咨询吗?”律师问。

“没有。”陈伯达说。

“那好,就谈谈你对起诉书所指控罪行的看法。先说决定批斗刘少奇问题。”律师说。

“关于决定批斗刘少奇的问题,”陈伯达开始说:“检察院起诉书说是我与江青、康生决定的,我不记得参加过这个决定……我再声明一下,我想过很多天,我不记得参加过这个决定……江青他们要搞他,我并不知道。”

接着陈伯达说:“如果说这事,我完全没有参加,那不是的。但参与这事的不止我们三人……说通过我了,我也马马虎虎通过了,但参加‘决定’,这事我毫不知情。”

接下来陈伯达又说:“我对这事,不想摆脱责任,因为你参加了这个会,就算你参加了决定,当然也是可以的。”

这些话给人的印象是陈伯达从不认罪到认罪的转变过程。其实他始终没认罪。

陈伯达谈的第二项罪行,是由他一手炮制的冀东冤案。开始阶段,他对此矢口否认,说:“我没有说过关于冀东的那些话。”然后又改口说:“起诉书说我说过冀东党组织可能是国共合作的党,实际上可能是国民党在这里起作用,叛徒在这里起作用。

这些话是从我口里说出来的,当然要负责,搞了这个大的惨案,我要负责。”接着又提出怀疑:“所谓在‘陈伯达的煽动下’,我讲两句话就算煽动?问题是那么严重的后果,我怎么就不知道……我的眼睛不行了,看见有人证明我在冀东造成几千几万人死伤,请……法庭考虑要不要他们的证明。”

这些话表面上看是矛盾的,语无伦次的,给人似是而非的模糊印象。但实质只有一个,就是拒不认罪。

此外,陈伯达对起诉书所指控的诬陷迫害时任国务院副总理陆定一等党和国家领导人的罪行,也均持同一态度:以不记得为名,拒不认罪。

陈伯达对起诉书中所列罪行的认识,只有一项例外,就是以炮制《人民日报》社论《横扫一切牛鬼蛇神》为代表的反革命宣传煽动罪。

看来,要让陈伯达认罪,非有过硬的证据不可。

为什么陈伯达持这种态度呢?

陈伯达胆小怯懦,贪生怕死,与其说他是在与法庭对抗,不如说他要保命。按常理想要保命,就应该主动坦白交待,争取从宽处理,而不应该采取对抗的态度。陈伯达之所以采取了有悖常理的做法,是因为他有一个认识误区,更是当初他们“搞专案”,执行政策时的实践经验的总结,他以己度人,认为法庭也像他们一样,把党的政策当作骗人的幌子,于是便硬着头皮采取对抗的态度。

1970年9月6日,庐山会议结束时,中央宣布对陈伯达隔离审查。从此,这位昔日排名第五位的中共中央政治局常委、中央文革小组组长,便从他政治生涯的颠峰一落千丈。但有着多年党内斗争经验的陈伯达,虽有失落感,却无恐惧感。

因为按党内斗争的惯例,是不会把党内问题转化为司法问题处理的。这样,只要他人还在,随着政治风云的变幻,或许还有东山再起的时日。但是,当他收到特别检察庭的起诉书副本后,陈伯达的病房里便一改往日之平静。

他烦躁不安,坐卧不宁,精神恍惚,时而自言自语嘟囔些什么,时而说:“完了,完了”;“坏了,坏了”。半夜还传出陈伯达的哭声。尤其是在11月17日,当他收到法警送达的开庭传票时,他感到好像末日来临,精神处于崩溃的边缘,惶惶不可终日。

当晚写材料时,精神状态十分异常。说电灯不亮,要添加蜡烛,点了一支,不行;又点了一支,还嫌不亮,又要煤油灯。当晚服了三次安眠药也未能入睡,血压持高不下。第二天一大早就要求马上见律师。

11月18日上午10时律师甘雨霈、傅志人赶到复兴医院。先由负责监管的霍同志把陈伯达的现状作了介绍。然后,两位律师对陈伯达目前的心理状态,作了分析:一方面是他的畏罪情绪严重,思想压力过大。另一方面又不相信党的政策,不敢坦白交待罪行,而采取对抗的手段。

越是对抗,思想压力越大。这样恶性循环的结果,不仅会使陈伯达与法庭对抗到底,而且一旦精神崩溃,他是否能坚持正常出庭接受审判,都存在疑问。如果万一因他不能出庭或者在庭审中出现意外变故,使审判无法进行,不仅使法庭、检察厅及律师的大量准备工作付诸东流,而且也会给这个历史性的审判带来缺憾,在国内外造成负面影响。

因此两位律师决定给他释压,让他放下包袱,正确认识所犯罪行,正确对待审判。

会见开始,陈伯达先澄清了上次谈话中,关于对诬陷迫害刘少奇罪行的认识。这次不兜圈子了,十分明确地拒不认罪,说:“关于刘少奇的问题我昨天写了一下,……江青、陈伯达擅自决定批斗刘少奇,这事我完全忘了。如果我真正参加过这决定,是不会忘记的。

我认为我没有参加这个决定。”然后又作了一些补充,说他曾帮助周总理解过围,对围攻总理的一些不三不四的人说:“周总理是中华人民共和国的总理,你们不听他的话,听谁的话。”还说刘少奇在天安门上对他说,要找他谈一次话。又说:“江青与我结仇,她要把我送进监狱……”听他这些话,好像他是“刘少奇的人”,是“保护”周恩来的人,又是受“四人帮”“迫害”的人。

针对陈伯达刚才的话,律师开门见山地说:“我们应该负责任地告诉你,方才你讲了那么多,对减轻你的罪责毫无作用。不仅不能从轻处理,还有可能从重处罚。不知道你是怎么想的,是不是想破罐破摔了。”律师给他敲起警钟。

“当然不是……”陈伯达低着头,小声嘟囔着。

“那好,只要你和我们好好配合,经过我们努力为你辩护,还是可能争取到法庭对你的轻判。”律师给他点燃希望。

“可能?真的?”陈伯达倏然睁圆了小眼睛,望着律师,目光中掠过一道久违的光芒,是希望?还是兴奋?然而马上又被那惯常的呆滞目光所取代,说:“那怎么可能呢?”陈伯达疑窦难解。

“可能不可能,要看你配合不配合了,”律师给他作耐心解释,“对你们10个被告人,法庭会区别对待的。这个区别又是依据什么呢?‘以事实为依据’,就从连续犯罪时间来看,你是最短的,自1970年被隔离以后,你就再也没有犯罪。

再有,林彪、‘四人帮’的几个重大罪行,如阴谋杀害毛主席、策动上海武装叛乱等你均未参与。所以按事实,你本应轻判。但如果你不配合,拒不认罪,我们又拿什么去和其他被告人的罪行相比较,从而得出你的罪行最轻呢?即使我们费了九牛二虎之力为你辩护,得出你罪行最轻,应该轻判的结论,但是你一句不认罪的话,我们就前功尽弃了。

如果你从现在开始认清形势,悬崖勒马,改变态度,还来得及。只要在认罪态度上有好的表现,加上我们据理力争的辩护,法庭一定会给你一个公正的、从轻的判决。”

“谢谢你们,谢谢你们,我一定,一定……”说到这儿,陈伯达哽咽无语,潸然泪下。(马克昌摘自《特别辩护》,中国长安出版社2007年4月版)

![[陈法蓉赌侠黒丝剧照] 陈法蓉赌侠黒丝剧照 奇幻夜陈法拉剧照](https://pic.bilezu.com/upload/f/3d/f3d55755212fdad694da18e1b4cf4f6e_thumb.jpg)