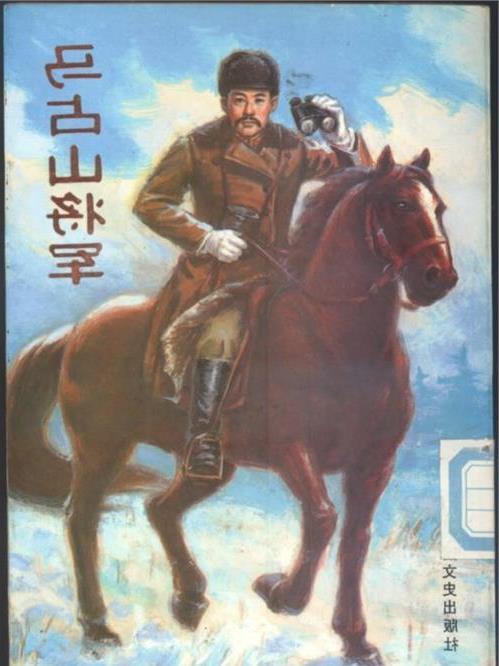

马占山将军几个老婆 百岁老人口述:我是马占山将军的军需官

去冬某日上午十点半左右, 笔者来到位于香山脚下的一所敬老院, 一百零一岁高寿的林老正拄拐独自在院子中散步。老人接受笔者的采访有些耳背,但声音洪亮,眼神和记忆力很好,老人坚持自己穿衣倒水进餐等,不要旁人帮助。

他告诉笔者,他每天坚持写日记,床上堆着日记本、《新华字典》、《现代汉语词典》、《中华五千年》、《成语故事》以及佛教书籍和佛像。 老人一生乐善好施,多年来还曾拿出自己微薄的退休金(或托居委会购买救灾物资),捐助内蒙雪灾区、失火和残疾人的邻居、台湾灾区等。 以下是老人的自述。

我出生于 1909 年 2 月 3 日。我的家乡在黑龙江饶河县团山子乡五十里的深山原始森林中, 我的父母都是农民,我曾读过四年小学。 未满十八岁时,我曾去外地学做生意。 十八岁时,同弟弟林秀荣(弟弟比我小三岁,他没有念过书)在山里开荒,一共开了三十亩地种粮食;我俩还上山打猎,弟弟的枪法比我好,可以说是百发百中。 我俩还合盖了一间大房子, 一直到二十六岁,我弟兄俩过的是温饱的日子。

我二十六岁那年抱着“为国争气”的决心,从饶河越境去了俄罗斯,想“借道”去沈阳方面投东北军。结果在俄罗斯那边“滞留”长达两年零四个月。 二十八岁那年我终于回到祖国, 来到张学良东北军的特务营中当兵。 那时东北军发红呢子军装和黄色的军装, 是礼宾和操练列队军装, 还有一套灰布军装是作战服, 老百姓叫我们“黄兵”。

以后我随所在部队到江苏改编。二十九岁那年,我脱离所在部队,只身来到陕西府谷县哈拉寨,到东北挺进义勇军马占山司令部特务营,担任上尉军需官。 当年马占山司令部的老人如今也就剩下我一个了。

在哈拉寨, 我与当时担任东北挺进义勇军总司令马占山相识的故事颇有戏剧性。 1938 年的一天,我牵了一匹新买回的马驹在井边饮水。 正好马占山路过,一下就被这匹还在吃母马奶的马驹吸引过来了, 因为这匹马驹的腿长, 将来身架高、步幅大、跑得快,于是马占山提出拿他的坐骑—— — 一匹良种枣红色走马与我交换,我同意了。

马占山是苦出身,他少年时放马,马术高超、又很识马爱马。马占山的坐骑中有一匹灰褐色的良种马,个头不高,但胸脯前凸,行走速度惊人,号称“千里马”,是马占山花八百银元买来的,这匹马性子暴烈,谁骑上去都会被尥下来,连喂这匹马的马夫都不敢骑,但马占山

骑上去这匹烈马却老老实实的。

当时司令部有三个骑兵连,一个通讯排,近四百多匹战马,加上特务营,有近千匹战马。

马占山有个外号叫“马小个子”,因为他的个子矮,皮肤较黑,打枪百发百中,睡觉时枕头底下、脚下都藏着手枪。

马占山没有上过学, 不识字, 其衣食宿住行相当简朴。 在哈拉寨, 他住在一个四合院里, 正房是会议室兼办公室, 马占山的住房在北屋, 他房子里的摆设“看不出个好”。 东屋是卫士住, 司令部还有个军官专门管他的伙食。

除上级来视察或招待外国来宾外, 他日常的伙食和普通士兵没两样。 他对待士兵很和气,我没有看到他打骂过士兵和老百姓, 士兵和驻地的老百姓没有说他不好的。 马占山在官兵中威信很高, 他手下有的少将处长是大学生出身, 带兵打仗可赶不上他。

我当时在总司令部负责采购五百多名官兵的军粮和马料。 由于工作干得不错, 得到上司嘉奖, 马占山也有所耳闻, 有一次他到马厩来看马, 我迎面与他相遇, 我让道并立正敬礼, 他停下脚步, 笑着说, 你和长官的关系不错嘛。 我回答说:“爹爱护儿子, 儿子就孝敬老子;长官体恤部下,部下就愿效命!”马占山听了满意地点了点头。

有一件事给我留下很深的印象。 当时在哈拉寨五里外驻有一个蒙古骑兵营, 营长姓韩, 他儿子结婚,给马占山发了请帖。 马占山前往出席时只带了四个卫士, 韩营长很感动, 特意请了汉族厨师, 单独给马占山办了一桌汉族酒席招待他。

那时日本侵略军驻扎在距哈拉寨三百多里地外的包头, 马占山派手下的军官打入日伪军内部搞情报,伪军内部也有人给马占山送情报, 所以日军飞机几次轰炸哈拉寨, 马占山都事先得到情报, 损失不大。 后来, 日伪骑五师、 骑六师先后向马占山投诚了。

马占山有五六个贴身的老卫士。 其中一位老卫士给我讲过发生在 1931 年 11 月的嫩江桥之战, 那一战马占山消灭了很多日本兵。那时马占山的兵少,但日伪军中有人给马占山送情报。 所以马占山能够及时掌握日军的动向,在战场上比较主动灵活。

再就是马占山向驻地附近的蒙古骑兵团借来一千多士兵,都是汉族人,马占山在嫩江桥附近的青纱帐里设下埋伏, 从沈阳开来的日军刚过桥,马占山的部队从青纱帐里开火冲锋,前后夹击日军,日军大败,落荒而逃。 马占山部队俘虏了不少日军士兵,后来,马占山释放了这些俘虏(根据有关记载,由于敌众我寡,马占山部后撤退至齐齐哈尔继续抗战—— — 作者注)。

日本投降以后, 我随部队先后驻军包头、 大同。后来我脱离军队后, 去天津做过小买卖。 马占山在沈阳设绥靖公署, 我还去过他的司令部。 我在四十岁那年到北京, 在隆福寺做地摊生意。 解放后搞公司合营, 我被吸纳进隆福寺国营商场做职员, 定居在东轿杆胡同六号, 住了五十年。

我三十岁那年在军队结婚,妻子是山西保德县人,当年她二十五岁,那时我没有条件举办婚礼。妻子与我共度六十年的时光,她八十五岁时病故。

在北京, 我家离马占山第五个夫人田夫人住处很近, 两家经常有来往。 马占山的孙女也曾来访问过我, 希望了解马占山解放前带兵的有关情况。

1966 年,文化大革命中北京的造反派提出要“净化北京”,于是把我们这些过去的国民党军官先送到京郊大兴县天堂河农场, 以后又被送到山西长治市的劳改农场,那时叫“安家落户”,没有对我们进行管制。 我在山西干了十一年,我那时的月工资是四十五元,省劳改局把我的月工资扣了十三元, 每月只发给百分之七十五,也就是三十二元,但七十年代后期给原国民党军政人员落实政策, 北京市公安局的刘科长负责与山西有关部门交涉,全部给补发了。

我九十五岁时离京到包头女儿家居住五年; 一百岁时, 外孙女将我接到北京, 她平时要上班, 家里又没有房子, 我就住进了香山千禾敬老院, 外孙女每周都来看望我。 我现在无病无灾, 身体健康, 生活过得很满足。

我出来当兵后就再也没有回过家, 我很思念家乡亲人。我曾多次写信回家,请黑龙江饶河县团山镇邮局帮助寻找亲人,但都如石沉大海,音讯全无。返回搜狐,查看更多