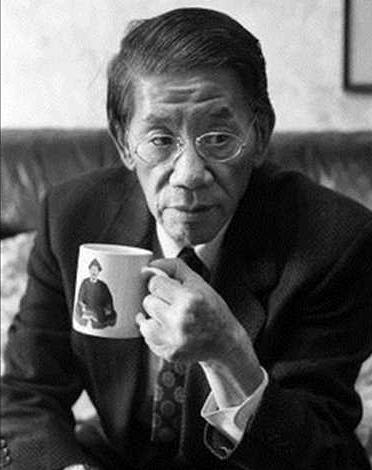

英若诚为什么当文化部 英若诚 鄙视绝望 始终向着明亮

我不知道父亲是否算得一个伟大人物,但他这一生有着太多传奇。他曾用这些传奇不断提醒我他绝不平庸。在他自传的过程中,我又一次惊奇地发现了我的父亲,他的聪明,他的锋利,他的博学,他的幽默……敢情我到今天还没有超越他!

还被远远甩在后面!很可能永远追不上了!我发现这么多年来我其实一直沿用着他的思维方式、他的哲学逻辑。我认为独属于自己的人生价值观念、自我剖析能力、幽默处世态度甚至憎恶喜好诸癖,都能在他这里找到出处。

——儿子 英达

他爱学习。书案上堆放着厚厚的外文书。我看不懂。好在,我在他家的时候,他不鼓捣这些。

床头、枕边多是中国文学的书,但不厚。他和鲁迅有同感,躺在床上看洋装书,像抱着一块砖头。这类的书都是放在坐椅旁边的。

恭桶边上则是些杂学的书刊。这类文字看多了,便落下个“英大学问”的绰号。

老英爱吃也爱喝。有人说他后来得了肝病是喝酒的缘故。可是我和他一起喝了半个多世纪了,我到现在还好好的。可见那个诊断不准确。

——朱旭(北京人艺表演艺术家)

他曾蹲过三年的牢狱,饱尝艰辛;他也当过三年的文化部副部长,叱咤风云。他曾将莎士比亚的《请君入瓮》、阿瑟·米勒的《推销员之死》等多部剧作翻译成中文,达雅传神;他也将中国话剧舞台上的优秀剧作《茶馆》、《王昭君》、《家》等译成英文,推向世界。2003年,缠绵病榻好几年的他去世了,然而,那些从前的时光,他和他那个家族在中国动荡的历史中留下的印迹却又因为一部《水流云在:英若诚自传》的出版而再现。

特别的是,这部自传并非从头到尾事无巨细,老先生显然最后当了一次导演,剪辑出了那些他希望永远留存的人生片段,用两章的笔墨描写自己三年的牢狱生活,使得其和家族史、职业生涯并重而占据了此书三分之一的篇幅,在这个篇章中,你看到的不是絮叨描述,而是永远向着明亮的幽默生活态度,“他鄙视绝望,拥抱希望,在最没有幽默感、没有尊严的情况下找到幽默感和尊严。”自传代笔者、合作者康开丽在序言中这样解释这种人为的删取。

文化贵族家族史的延续

英若诚拥有一个王公贵族式的童年,在人生最初的时期,有整整七年,他成长和生活的地方是著名晚清权臣庆亲王的王府。那是20世纪20年代中期,皇族已经瓦解,然而庆亲王还不愿卖掉他的王府,他请求辅仁大学派几位可靠的教授住到他家具齐全的房子里,房租免费。而英若诚的父亲英千里在这个刚兴办不久的学校里“多少是个拿事的”。

英千里出生于20世纪初的1900年,他的父亲英敛之的人生同样是一个传奇——父亲是个摇煤球的,是社会中最底层的人,但英敛之极不寻常,他想学认字。于是,他追随一个茶馆中的道士,没和家里人说一声就走了,之后又辗转给一名教书先生当了书童,最后由教书先生撮合和一已经破落的皇族小姐结了婚。

这只是传奇的开始,后来,他加入了天主教,赞成改良,也积极参政,而他最后的成就是:清朝末年在天津创办《大公报》,在北京创办了辅仁大学。

1948年,蒋介石准备撤退到台湾,英千里也被带到台湾。英若诚当时在清华大学读二年级,就再也没有见到他父亲。英千里在台湾延续了父辈的事业,开创了今天的台湾辅仁大学。

由于祖父和父亲两代的积累,英若诚受到了当时最好的教育,辗转于三所中外教会学校,最后又顺利进入清华大学外语系。

然而,英若诚从来不是一个循规蹈矩的少年,连续被三所学校开除的经历——一次用弹弓把老师打伤,一次在英文演讲比赛中用了太多脏话,结果被送到天津的住宿制学校圣路易中学。也是在圣路易中学,英若诚第一次登台,神甫组织了一场描写修道士们去偷喝酒而被杀死的戏,英若诚在其中扮演那个杀手。

当然,这或许只是第一次所谓的正式演出,早在七八岁的时候,在王府里,英若诚就曾和自己的兄弟姐妹们演出京剧《大闹天宫》,而且,不仅常常扮演孙悟空,他们演出的时候还对住在附近的教授们卖票,卖票得来的钱也由英若诚分发。

进了清华以后,英若诚彻底迷上了戏剧,在当时他所在的外国语言文学系的戏剧学术研究特别强,而且有一个很活跃的学生剧社,当中有不少人毕业后搞了戏剧,而英若诚在大四时已经在学校声名大噪。当时,阅读外国经典作品是课程的一部分,其中包括希腊悲剧、英国早期戏剧,有外籍教师用英文教的,也有中国教授用中文授课。

作为学生运动的一部分,他们还创作了很多活报剧。早在大学时,阿瑟·米勒、斯坦尼斯拉夫斯基和爱森斯坦就是英诚最崇拜的三位大师。

戏剧大家到文化部副部长

解放后,英若诚和清华大学的校友、也是当时交通大学校长的女儿吴世良结婚,两人一起加入了北京人艺,从此开始了演艺生涯。英若诚先后在《龙须沟》《骆驼祥子》《茶馆》《推销员之死》《芭巴拉少校》等中外名剧中出任主要或重要角色。曾有人用八个字来概括英若诚的表演特色:大雅、大俗、大洋、大土。

在英若诚的演艺生涯中,最重要的戏或许就是《茶馆》,自从1958年首次演出,前后演了一百多场。在1968年的一个普通的傍晚,苦中作乐和朋友们在天安门前放完风筝吃着饭的英若诚被带进了监狱,一呆三年。在监狱的三年中,英若诚的过法与众不同,他几乎把同一牢房的狱友的绝活都学会了,从怎么做泥瓦匠到如何腌制酱菜,从中医的神秘偏方到音乐韵律,和狱友们一起制作围棋等娱乐工具,并策划去隔壁的食品仓库偷“萝卜”——是一场悲剧,然而,被英若诚硬生生地过成了喜剧。

在1971年获释以后,一番辗转,最后,是1979年《茶馆》的再演把英若诚又拉回了剧院。

学者演员是英若诚获得的又一美誉。他的英语水平之高众所周知,日常生活中,他可以用英语进行思维。1979年秋,美国著名艺术家鲍勃·霍普来华访问演出,他表演的节目类似中国的单口相声,由英若诚任现场翻译。由于翻译得准确、生动,不时出现中国人口语化的词,引起全场欢声笑语,掌声阵阵。

其后,在一次纪念苏格兰诗人彭斯的诗歌朗诵会上,英若诚以地道的苏格兰方言朗诵了彭斯的诗篇,使英国朋友大为惊奇,涌上台与英先生连连握手,表示佩服。

英若诚和阿瑟·米勒的合作,更是中西戏剧交流史上最大的美谈之一。1978年,英若诚从一个旅游团中找到了当时以普通公民身份来中国旅游的阿瑟·米勒,并和曹禺一起请他观看了北京人艺的《蔡文姬》。1982年,英若诚赴美讲学,再次见到米勒。

他邀请米勒来华执导《推销员之死》。米勒同意了,但提出剧中的主要人物威利·罗曼一定要由英若诚来扮演。英若诚爽快地答应了,他对这部戏感情很深,早在1949年,在清华外文系读书时就看过剧本,并幻想着将来能否有机会演这出戏。1983年5月,《推销员之死》在首都剧场上演,受到观众的热烈欢迎。

日后成为著名导演的孟京辉当时还是大学二年级的学生,英若诚主演的《推销员之死》是他生平第一次去北京人民艺术剧院看的戏,他在米勒辞世后说:“那出戏带给我的震撼超出了我的想像。我很感动,也很受震动,我开始想做一名导演,排演戏剧。”

英若诚1986年当上了文化部副部长,上任前,他表示——我永远是一个演员,也永远是剧院同事们的老朋友。曹禺先生特书赠他一副联:大丈夫演好戏当好官;奇君子办实事做真人。四年后,当英若诚离任时也很洒脱,他锁上办公室,交了钥匙,在楼道里和大家握手道别,同时说:“请明天上首都剧场看我的戏,《推销员之死》!”

英若诚讲述一生中的小故事

监狱三年:自制围棋

我们制作棋盘需要的第一样东西是一块手帕,用我珍贵的墨水在上面画棋盘的格子。我们做的棋子要比通常的小。为做棋子,我们查看了所有人的鞋底。当时的鞋子有三种鞋底:红的、黑的和白的。我们要的是白的和黑的,不需要红的。要劝人捐出他唯一的一双鞋子得花不少工夫。我们也很小心,只把鞋底削一层下来,那他还可以继续穿,不过鞋底薄了走路肯定怪别扭的。每片鞋底上画上等同的小圈,然后用院子里找到的碎玻璃切出棋子。

我们做了一百八十粒白子和一百八十粒黑子,大小要能够适合手帕这块棋盘。一有提醒,我们能马上把它们藏起来。手帕很容易藏,可以藏到口袋里。屋子有小窗口,有时看守会查看我们是否守规矩。有一次我们不小心,看守看到我们在玩什么游戏,可他没看清是什么。进屋来,他得先开锁,拉开门闩,那也得花点时间。等他进来,不但游戏不见踪影,我们也都坐在不同的位置上。他很生气,指着我们其中一个人: 你!出来!

……有人常说监狱里虐待打人的事,可我并没亲眼见过,至少我在监狱时没有。对犯人用刑多累呀,至少需要两名助手。那位看守有的是法子惩罚郑佐成,让他跪在院子里至少两小时。[NextPage]

文化交流:翻译、演出《推销员之死》

一九八三年年初阿瑟到北京时,我刚译完本子。

……有一次排戏,我对威利的婚外情、对妻子不忠这一事实有些拘谨。

阿瑟追问我: 说实话:你自己对这事怎么看?你认为这是犯罪吗?中国从来不出这种事儿吗?

当然中国人也有这种事儿, 我笑着说, 但我们不在舞台上表演。

那是虚伪。他说。

一句话,让我从条条框框中解放出来。……

阿瑟对中文一字不通,但他用秒表掐时间,对结果很满意。

……恭喜恭喜! 他说, 中文演出和英文演出一样长短,一分不差。他又转过身对我说, 得感谢你的翻译。

那是对我语言能力的肯定,但我心想,难的不是这个。

在翻译剧本时,我试图重拾四十年代末中国一个大都市里流行的语言。对我来说,那是最接近剧作意图的。大多数翻译不用这种方式,因为这会增加翻译的难度。

原作是非常口语化的美式纽约英语。译成中文时,我尽量避免书面语,不想让剧本听起来有翻译腔。因为是北京人艺的演出,我的翻译偏重北京方言和俚语。我还注意保持原来剧本中对话的速度,因为我知道这对剧本的整体感很重要。

翻译《推销员之死》这样的剧本得取中庸之道。翻译不可能完全忠于原作,但也不能改变太多。对威利·罗曼这个角色,不能去掉布鲁克林 、 杨克斯这些地名。另一方面,演员也用不着去戴假鼻子和金发套。最好的效果是戏开场五分钟以后,观众已经不再注意演员的模样和种族背景,即使演员们长得不像美国人,此时的观众已完全投入,看到的就是美国人的状态。