长干曲崔颢 同是长干人 生小不相识。崔颢《长干曲四首》(其二)

先看第一首的剪裁:一个住在横塘的姑娘,在泛舟时听到邻船一个男子的话音,于是天真无邪地问一下:你是不是和我同乡?-就是这样一点儿简单的情节,只用“妾住在横塘”五字,就借女主角之口点明了说话者的性别与居处。

又用“停舟”二字,表明是水上的偶然遇合,用一个“君”字指出对方是男性。那些题前的叙事,用这种一石两卵的手法,就全部省略了。诗一开头就单刀直入,让女主角出口问人,现身纸上,而读者也闻其声如见其人,绝没有茫无头绪之感。从文学描写的技巧看,“声态并作”,达到了“应有尽有,应无尽无”,既凝炼集中而又玲珑剔透的艺术高度。

不仅如此,在寥寥二十字中,诗人仅有口吻传神,就把女主角的音容笑貌,写得活灵活现。他不象杜牧那样写明“娉娉袅袅十三余”,也不象李商隐那样点出“十五泣春风,背面秋千下”。他只采用了问话之后,不待对方答复,就急于自报“妾住在横塘”这样的处理,自然地把女主角的年龄从娇憨天真的语气中反衬出来了。

在男主角并未开口,而这位小姑娘之所以有“或恐是同乡”的想法,不正是因为听到了对方带有乡音的片言只语吗?这里诗人又省略了“因闻声而相问”的关节,这是文字之外的描写,所谓“不写之写”。

这首诗还表现了女主角境遇与内心的孤寂。单从她闻乡音而急于“停舟”相问,就可见她离乡背井,水宿风行,孤零无伴,没有一个可与共语之人。因此,他乡听得故乡音,且将他乡当故乡,就这样的喜出望外。诗人不仅在纸上重现了女主角外露的声音笑貌,而且深深开掘了她的个性和内心。

诗的语言朴素自然,有如民歌。民歌中本有男女对唱的传统,在《乐府诗集》中就称为“相和歌辞”。所以第一首女声起唱之后,就是男主角的答唱了。“家临九江水”答复了“君家何处住”的问题;“来去九江侧”说明自己也是风行水宿之人,不然就不会有这次的萍水相逢。

这里初步点醒了两人的共同点。“同是长干人”落实了姑娘“或恐是同乡”的想法,原来老家都是建康(今江苏南京)长干里。一个“同”字把双方的共同点又加深了一层。这三句是男主角直线条的口吻。

现在只剩最后一句了:只有五个字,该如何着墨?如用“今日得相识”之类的幸运之辞作结束,未免失之平直。诗人终于转过笔来把原意一翻:与其说今日之幸而相识,倒不如追惜往日之未曾相识。“生小不相识”五字,表面惋惜当日之未能青梅竹马、两小无猜,实质更突出了今日之相逢恨晚。越是对过去无穷惋惜,越是显出此时此地萍水相逢的可珍可贵。这一笔的翻腾有何等撼人的艺术感染力!

《长干曲》是南朝乐府中“杂曲古辞”的旧题。崔颢这两首诗继承了前代民歌的遗风,但既不是艳丽而柔媚,又非浪漫而热烈,却以素朴真率见长,写得干净健康。女主角的抒怀只到“或恐是同乡”为止,男主角的表情也只以“生小不相识”为限。这样的蕴藉无邪,是抒情诗中的上乘。 (沈熙乾)

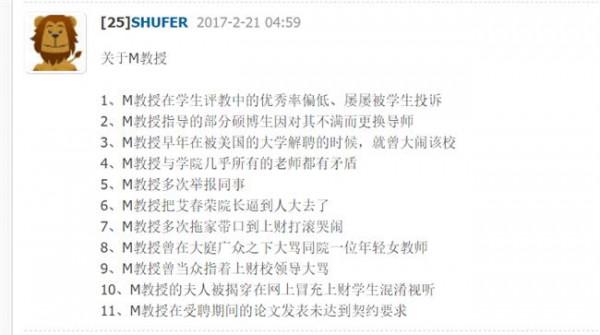

7、男女相恋的风景其实正如崔颢《长干行》所写:“君家何处住,妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”一个女子看上了一个男子,她哪里是真的想知道他是不是跟自己是同乡,只不过是借机来搭话而已(她若对他没有意思,他就是住到她家家门口也不来电。),然而却能说得这样婉转轻巧,进可攻退可守,可见聪明。这样俏皮练达的水乡女子,活泼地如同游鱼。

8、如果你来了,千万不要忘记你此世船夫的身份,那时,我是刚刚还俗的小沙弥,一十八年的佛门净身为的是完壁己身以及保持清纯似水,脱俗如莲般的气质予你,为在今朝上苍安排的必然的偶遇中以我的蓦然回眸来换得你的怦然心动与我们的一见钟情,因为我知道,爱情是人类最原始的情愫,纵然几世轮回,人类根源的喜好倾向是不会改变的。

远远的,你划着小船,来了,你依然是你,你却又不再是你,你没有了癜疯的言辞,没有了零乱的步子,你原先高昂的头微微地低着,你原先倒立的眉宇此刻舒缓了下来,你的眼光直直地打向了你的船桨,你微微急促的呼吸揉进了秦淮河水的褶皱里,可爱的,我终于等到了你,我把我的船摇到了你的船旁,均匀了自己的呼吸之后,轻声唤道:君家何处在? 妾住在横塘。

停船暂借问, 或恐是同乡? 你把脸对着我,在我们四目交汇的时候,我看到你慌忙避视我的可爱的窘态,不禁莞尔。这是一张稚气未脱的圆润的脸,却仿佛更能牵动我的心弦,当你再度看我的时候,我契合时宜地给了你我最热切的眼神,你低头嗫嚅了许久,双手紧握着船桨,青筋一根根地暴绽在你稚嫩白皙的手上,仿佛要把桨拧出水来,然后,我听见那熟悉的陌生声音:家临九江水, 来去九江侧。

同是长干人, 生小不相识。

9、都说南京有一根响着水声的琴弦, 有一幅用河房水阁装饰的画卷,这说的就是你呀,秦淮河!

多少文人墨客或沉思感慨,或赏灯观月,不由自主地在你流淌的地方寻找属于自己的梦。

清人潘高的秦淮梦,则是一个静谧和清雅的梦。他在五言诗《秦淮晓渡》中,对秦淮河的景象做了一次绝佳的描述:“潮长波平岸,乌啼月满街。一声孤棹响,残梦落清淮。”水波,月色,鸟声,小舟,清梦……如今的游人,已很少能有这样的心境来悉心感觉这诗意盎然的秦淮河了。

唐朝诗人刘禹锡的两首诗,“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”(《石头城》)“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”(《乌衣巷》)第一首诗意是:金陵四面是山,长江的潮头冲击空城,发出寂寞的声音,秦淮河上的明月,依然在夜深时从垛口浮行过来。

诗人以空城和寂寞表达一个历史朝代的消亡。第二首诗以野草花和夕阳象征六朝的悲剧:乌衣巷是东晋王谢两豪家居住的,现早已消失,只剩下寻常百姓了。燕子在老百姓家筑巢时,还记得王谢家的雕梁画阁吗?两首诗歌借秦淮抒情,见证了当时政治的悲剧。

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国情,隔江犹唱《后庭花》。”杜牧的《泊秦淮》可谓众所周知。诗人在船上听歌女唱《玉树后庭花》,非常感慨地说“这些无知歌女连亡国恨都不懂,还唱这种亡国之音!”以此讥讽晚唐政治腐败。

再来看崔颢的《长干曲》:“君家何处住?妾住在横塘。停舟暂借问,或筑是同乡。”“家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”两个家在金陵长干里的男女主人公相逢于他乡,女的在船上听见乡音,忙停舟问讯。女的说“我住在横塘,你呢?”男的说:“我住在江边,同是长干里的老乡,从来没见过面呢!”诗中描绘的南京先人的祖先质朴多情,呼之欲出。

“风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。请君试问东流水,别意与之谁短长。”李白在《金陵酒肆留别》诗中着力刻画了金陵酒店的好客、卖酒女郎的多情和金陵朋友临别劝酒相送的友谊,最后以长江之水比离别之情。古南京人的纯朴被李白写活了。

秦淮河,你在为褪色的幻梦滴泪吗?

10、世间爱情的结局也许千差万别,但所有爱情的开篇都同样美丽,一切的浪漫都源于初见时的惊喜。有人说,爱情是种化学物质,当两个人凝望对方的眼睛长达三秒后,空气里的分子结构就会发生改变,爱情也由此诞生。这一说法并没有什么确实的科学考证,但却因爱情故事的甜美令这一理论神采飞扬。

爱情和人生四季一样,也需要经历悲欢离合的基调,品味苦辣酸甜的段落。而在这爱情的四季中,如果把热恋比喻为躁动的盛夏,那么人生的初次相逢就犹如早春的桃花,鲜艳却带着柔媚、矜持与羞涩。

在那年清明节的午后,刚刚名落孙山的崔护独自出城踏青。长安南郊的春天草木繁盛,艳阳高照,桃花朵朵。一望无边的春天里弥漫着融融的暖意。随意漫步中,崔护忽觉口渴,恰好行至一户农家门外,便轻叩柴扉,讨一杯水喝。

门里传来姑娘轻柔的询问,“谁啊?”崔护说“我是崔护,路过此处想讨杯水喝。”农庄的大门徐徐地拉开,两颗年轻的心便在明媚的春光中浪漫地邂逅了。 姑娘温柔地端了一碗水送给崔护,自己悄然地倚在了桃树边。

崔护见姑娘美若桃花,不免怦然心动。可是,即便大唐再开放、宽容,但生活在“非礼勿视、非礼勿言”的封建时代,男女之间的禁忌还是颇多的。所以,从头到尾,姑娘其实只说了一句话“谁啊”。

第二年的清明,崔护又去了南郊踏青。没人知道他是不是去寻找那曾经令他刻骨铭心的笑容。后世记载,说他看到门上一把铁锁,怅然若失地写下了这样的诗行: 去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。 崔护《题都城南庄》 诗的大意很简单,去年的这个时候,我在这扇门前喝水,看到青春的姑娘和盛开的桃花交相辉映。今年的这个时候,故地重游,发现姑娘已不知所踪,只有满树的桃花,依然快乐地笑傲春风。

崔护的诗写完了,但崔护的故事却没有结束。唐代人用自己特有的浪漫情怀,为这首诗编排了续集。 唐代孟棨的笔记小说《本事诗》中,记载了崔护的这一段情。崔护题完诗后,依然有许多放不下的心事,到底惦念着,几天后又返回南庄。

结果,在门口碰到一位白发老者,老者一听崔护自报家门,便气急败坏地让崔护抵命。 原来,去年自崔护走后,桃花姑娘便开始郁郁不乐。前几天,刚好和父亲出门,结果回来看到这首诗写在墙上,便生病了。

不吃饭不睡觉,没几天就把自己折腾死了。崔护听后,深深地感动了,他跑进屋里,扑倒在姑娘的床前,不断地呼唤姑娘,“崔护来了”。这感天动地的痛哭,竟真的令姑娘奇迹般地活了过来,与崔护有情人终成眷属。

后世《牡丹亭》里也曾写到杜丽娘因爱起死回生,用汤显祖的话来说“情不知所起,一往而情深,生者可以死,死者可以生,生而不可以死,死而不可复生者,皆非情之至也。” 当然,没有人能证明崔护的爱情是否真的存在续集,但“人面桃花”的明媚和“物是人非”的落寞,却吟诵出人们对平常生活的感喟。

尤其是那初见时的倾心,满树盛开的桃花犹如一朵朵怒放的心花,令人沉醉其中,流连忘返。 在封建社会,除了父母之命、媒妁之言,很多年轻人根本接触不到其他的异性。

所以一见钟情对于他们来说,显得尤为珍贵。宝玉和黛玉第一次相见的时候,心里也都不由得一惊,觉得对方十分“眼熟”,倒像在哪里见过。正是目光中惊心动魄的那次相撞,足以断定是否此生可以相知相许。

这三秒钟深情的凝望,倾注了对人生幸福的所有期盼与锁定。“最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞”,在两情相悦的瞬间,所有年轻的爱情都源于最初的心动。 当然,也有许多爱情,在最初的相见中就摒除了羞涩和矜持,而代之以坦率和真诚。

君家何处住?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。 崔颢《长干曲》 “易求无价宝,难得有情郎。”在这碧波荡漾的湖面上,年轻的女子撞见了自己的意中人,爽朗地询问起小伙子,“你的家住在哪里啊?”还未等人家回答,便着急地自报家门,我家住在横塘,你把船靠在岸边,咱们聊聊天,说不定还是老乡呢。

其淳朴的性情、直白的语言将年轻姑娘的潇洒、活泼和无拘无束生动地映现在碧波荡漾的湖面上。

与桃花姑娘的妩媚相比,倒也别有一番质朴和爽朗。 同样是初次相遇,有的姑娘只能无奈地看着爱情的离开,静待明年春天可以迎来新的惊喜。而有的姑娘却敢于直抒胸臆,大胆奔放地说出内心的表白。

一静一动,相辅相成,为唐诗里一见倾心的爱情留下了迥异的韵味和风采。爱情,犹如姹紫嫣红的百花园,唯有各自盛开,才能为春天带来五颜六色的新奇和精彩。桃花的妩媚、妖娆与风姿绰约,正是唐朝女子的象征。

年轻的心在春风中笑靥如花,轻风过处,花枝乱颤,心动神驰……也正因如此,人们喜欢用桃花运代指爱情的降临。 《长干曲》的第二首,小伙子也憨厚地回答了姑娘的提问: 家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。

虽然我们同是长干人,可原来却并不认识。诗人崔颢并没有告诉人们这故事的结局。但是,能有如此浪漫的开篇,想来也应该是美丽的结局。不管最后能否经得住时间的大浪淘沙,每一段爱情的开始都艳若桃花,青春也在生活和生命的春天里绽放了无限的光华。

作家沈从文曾这样描绘自己与张兆和的爱情,“我一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”实际上,在最好的岁月里,遇到心爱的人,能够相守固然是一生的幸福,但只要彼此拥有过动人也撩人的心跳,一切就已经足够。

席慕容说她愿意化成一棵开花的树,长在爱情必经的路旁。于是,那些正当年华的人,每当走过一树树的桃花,都深深地记得,要认真收获人生美艳的刹那!所谓“曾经拥有”大概就是这个道理吧。而这,也正是崔护的故事留给后人的浪漫启示。(《最风流,醉唐诗》)

11、蝴蝶效应吧,清秋之际,读书也常遇到荷。比如某天遇到的这首古诗,崔灏写《长干曲》,又叫《采莲曲》,民歌般,一咏三叹,叹民间的中国式相遇。

一叹:“君家住何处?妾住在横塘。停舟暂相问,或恐是同乡。”江南采莲时,采莲女驾一叶莲舟,碧叶青波间遇一登湖赏莲的书生,也有可能是湖中打鱼的少年郎。小郎青衫临舟,叫采莲女芳心暗许。羞涩低徊时,他轻舟即去,一转身就要擦肩而过。当下再顾不得羞缩呢,采莲女大胆自报家门:哎呀呀这位小郎君好生的面熟,奴家在横塘,郎君哪里人。

二叹:“家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”好比山歌对唱,山这边的姑娘先撂过话来,山那边的男子哪有闷葫芦的道理。于是,小郎就说了,吾家就在九江岸,横塘九江常来又常往。今日水岸相逢,原来共饮一江水。原来他早有相见恨晚之意,刚才不过是怕被拒绝面皮薄正徘徊。奴有情君有意,再看那荷塘内莲子清如水,采莲女粉衫杏面好一对青衫红袖并蒂莲。两叶莲舟并行,同赏莲塘盛景。

三叹:“下渚多风浪,莲舟渐觉稀。那能不相待,独逆潮归。” 好时光总过得快。一叹投石问路,二叹相见恨晚,这第三叹就是惊鸿一瞥将分别。不觉夕阳西下,余晖映着湖面,采莲的人们陆续荡舟回返。采莲女也要返家了,她的莲舟莲蓬最少,行得最慢。小儿女的惆怅心思,岂是一叶莲舟载得动?日暮风大,小郎一送再送,直送到她的莲舟归入天际,渐行渐远……

一问,一答,一送,一个余情脉脉的背影,剧情嘎然而止。这就是民间的中国式相遇,简淡如一幅水墨,三言两拍就勾出中国写意风情的爱恋。日后,所有的风情和可能发生的故事都在你我的想象里。那么,不妨猜想一下吧,日后的故事里,她们会是英台与山伯吧,也可能是文君和相如,当然也有可能各奔东西从此相忘于江湖。

然而,我最关心的并非这个,我动容这中国式的相遇,要比韩剧里的苦情戏精彩。没有激情缠绵、惊世骇俗的剧情,一个举手一个眼波皆满园春色。

想起那首《越女歌》,“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。”初读惆怅,后来懂了,就像这世上并不是所有美丽的花都能结个果,真到最后落到结结实实的生活里,尘归尘土归土,许多红玫瑰都变成了蚊子血。日后,许多人的情感回忆录,写进《怀念》那一章的,多是有三五集剧情而没有大结局的初相遇。 (杨暖)

12、爱情是在正确的时间、正确的地点遇到正确的人。要同时满足这三个条件才能构成爱情,大千世界,茫茫人海,很多人在你生命中来了又去了,在陌生的大街上,无数个擦肩而过,也难以换来一个蓦然回首。如今是个定量的时代,英国某位统计学家算出世上两人走进堕入爱河走进围城的概率:二十六万分之一。

这二十六万分之一也表明同时满足以上三个条件之不容易,更多的情形是下面几种: (一)正确的地点,正确的人但不是正确的时间。

试看下诗: 君生我未生,我生君已老。 君恨我生迟,我恨君生早 。 君生我未生,我生君已老。 恨不生同时,日日与君好 。 我生君未生,君生我已老 。我离君天涯,君隔我海角 。 我生君未生,君生我已老。

化蝶去寻花,夜夜栖芳草。 整首诗共四章,有两个视角,前两节似为年纪较小之女性,她遇到了一个心仪之人,发现此人年岁已大,不禁感叹造化弄人。后两章为男性口吻,他也在感叹时间错位的烦恼,于是只有以化蝶来寄托美好的想象。

读此诗,我总会想起杨振宁与翁帆,还有杨过与郭襄,当然,后者不太准确,因为杨过眼中,郭襄只是个小孩。这个世上并不是所有的人都有杨振宁夫妇的胆量,所以,只能是遗憾。 (二)正确的时间,正确的人,但不是正确的地点。

李之仪的《卜算子》即是代表: 我住长江头,君住长江尾; 日日思君不见君,共饮长江水。 此水几时休?此恨何时已? 只愿君心似我心,定不负相思意。 两人相思相爱又如何,但空间重重阻隔,情何以堪。

古代诗歌中写地点错位的特别多,我们还可以看一首,也写得令人动容: 茨菰叶烂别西湾,莲子花开不见还。 妾梦不离江上水,人传郎在凤凰山。 虽两情相悦,但空间却变动不居,郎在外面漂着,当时又没有网络与QQ,再美好的感情只怕也难以飞越关山重重。

正确的时间正确的地点却没有遇到正确的人。这种情况较前两种更令人纠心,但却实实在在的上演着,历史上,现实中均如此。看看唐人崔颢的《长干行》 “君家何处住,妾住在横塘。 停船暂借问,或恐是同乡。” “家临九江水,来去九江侧。

同是长干人,自小不相识。” 江上相遇的一对青年男女,他们的身份或许是渔家,见面之后,天真无邪的少女起问;厚实纯朴的男子唱答。两人虽是同乡,此前却无缘相见,此时此刻已晚矣,从男性的口吻看,似已心有所属,如今萍水相逢,注定不会开花结果,只怪相识恨晚。

“相逢争奈两心违,信是三生缘份稀”,还是缘分不到呀。就象大家若干年后在一家公司遇到一位校友,却发现在大学里虽同在桔园或竹园,可是居然当初不认识一样,言谈之间自然免不了一番唏嘘。

印度诗人泰戈尔有诗: The furthest distance in the world Is not between life and death But when I stand in front of you Yet you don't know that I love you 世界上最远的距离不是物理的距离,而是心理距离,我站在你的面前,你却不知道我爱你,何等的凄婉与无奈。

这也属于正确的时间正确的地点遇到的不正确的人。作家张爱玲以她特有的细腻笔触写道: 于千万人之中遇见你所遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了。

那也没有别的话可说,惟有轻轻地问一声:“噢,你也在这里吗?” 生命是一种缘,你不曾期待的灿烂,会在你的淡泊从容中不期而至。迟在咫尺却失之交臂,茫茫人海却能相遇。人与人的相遇,本身就是一种莫大的缘分。相遇不易,能在对的时间遇到对的人,就是一种幸福。