余英时的书为什么遭禁 在没有胡适的年代里 至少我们还有余英时

曾经放言“叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗”的钱钟书先生在晚年却大加推许后学余英时在学术上“海内独步”。而大史学家陈寅恪则在晚年留诗神交后学余英时“后世相聚或有缘”。

那么余英时究竟有何传奇的学术生涯,能引得高傲如钱钟书陈寅恪如此赞许寄望?

如果做一个形象的比喻,将学术界比作江湖,那么余英时先生无疑相当于《倚天屠龙记》里的泰山北斗武当张三丰。

本文以余先生的生平为主,穿插一些余先生的史学著介绍为辅,试图勾勒出当代中文世界中最具有声望的知识分子的形象。

[ 2 ] 家世

余英时籍贯是安徽潜山县官庄乡人,出生在天津。

其父余协中在燕京大学毕业后,赴美国一所对于中国人来说不是很著名,但是却是相当有实力的科尔盖特大学(Colgate University)留学,在那里获得了历史学硕士学位,进而在哈佛大学做研究,师从著名史学家阿瑟·施莱辛格,但并没有完成博士课程就回国了。

阿瑟·施莱辛格有一个非常有名的历史学家和政治活动家的儿子小阿瑟·施莱辛格,而女婿则在中国则是鼎鼎大名,那就是美国汉学的奠基人费正清。

余协中回国之后,在南开大学任教,所以余英时出生在天津。

但是很遗憾,余英时的母亲张韵清因难产早逝。

张韵清是清代名臣张廷玉的后人。

后来余协中续弦,所以余英时先生还有一个同父异母的弟弟余英华。余英华是学哲学的,曾因出色的行政才干被加州圣荷西州立大学任命为校长。

余协中后游走于学政两界,抗战胜利后,应杜聿明之邀,前往沈阳任东北九省保安司令部秘书长,这是余协中政治生涯的顶点。

值得一提的是,当时余协中中将有一个参谋秘书,这就是后来名动史学界的黄仁宇。

黄仁宇在国民党退出大陆后,脱离军职赴美留学,博士论文的答辩委员会中一个教授就是余英时,所以黄仁宇一直对小自己十二岁的余英时执弟子礼。

在《资本主义与二十一世纪》一书中,黄仁宇就请坐师余英时作序,但是目前大陆所有的版本中都没有出现余英时的序言。余协中在内战结束后,转居香港,后赴美定居,于1987年去世。

[ 3 ] 正传

童年的余英时因为父亲在外四处奔波,所以被伯父带回家乡寄养。

虽然余家算不得什么书香世家,但是乡下的学风还是可以的。

安徽桐城是清代赫赫有名的学术重镇,余英时就是在桐城读的中学。

在乡下的童年经历,使得余英时对传统的中国的历史载体有一个切身的感受,要知道在当时的乡下,一切文化,秩序和传统并没有太大变化。

直观的感受而无需借助想象,这种成长经历,后来对于余英时理解中国历史是相当宝贵的财富。

这里再提一句,因为余英时当时生活在乡村,所以受到中日战争的冲击相当小,日后余英时对于这场战争的记忆非常淡薄。

与余英时同年的许倬云,因为出生在无锡大户人家,在西逃的过程中,是亲眼见证战争的残酷,所以许倬云不愿意在公开场合谈这场战争,因为一谈就“要哭”。

中日战争结束后,余英时北上与父亲团聚,考取了燕京大学历史系。

之所以报考燕京大学,应该是追随父亲的脚步。

在燕京大学,余英时受业于翁独健。翁独健是哈佛大学毕业的博士,之后又在巴黎师从西方汉学牛耳的伯希和治内亚史,余英时抽烟的习惯就是翁独健传给他的,因为上课时,翁独健总是给学生发烟。

其实翁独健是共和国元史的奠基人之一,现在我们读的很多蒙古史经典都是翁独健主持翻译的,比如格鲁塞的《蒙古帝国史》和志费尼的《世界征服者史》。

己丑鼎革,余协中迁居香港,余英时前去探望。

据余英时在半个世纪后的回忆:过了边境,胸口就舒畅写意,因为呼吸到了自由的空气。

短暂的相聚之后,余英时原本打算回燕京大学继续完成学业,但在火车在广州停留之际,余英时的“小资产阶级温情主义”战胜了“爱国主义”,毅然返港侍奉父亲。

已过杖朝之年的余英时如此自嘲。

留是留下来了,但是余英时还面临着一个读书问题,当然这事自然是难不倒学界大佬余协中的,顺手就把余英时介绍去了新亚书院。

在那里,余英时拜入钱穆门下。

余英时在访谈中,曾经语带遮掩的提起一件往事,当年新亚书院创办时期,经费紧张,学生通常也是政治难民的后代,学费难以给足,老师多有怨言,上课时,索要束脩之言频频,但是私下去拜访老师时,老师还是愿意跟学生讲一点学问的。

余英时作为学生为老师隐去了名讳,不过隐约的感觉出来,钱穆也不能免俗。

我们不妨补脑一下,当时在追胡美琦的钱穆,在课堂上以传销的口吻对学生洗脑:“去拉几个人来读书,拉十个来,学费就免了。好好干,明年师傅给你们添个师母。”

早年的余英时深受梁启超、胡适的思想启蒙,对于传统的中国文化持批判态度,但在新亚这个后来的新儒家重镇,受到了钱穆、唐君毅这些新儒家的熏陶,使得余英时对于传统文化有了深深的同情。

香港这个“盎格鲁—撒克逊”文明播种之地,余英时如饥似渴的阅读西文书籍,虽然之后的余英时一直是以儒家自居,但绝非是一个固步自封的腐儒,而是有着鲜明的自由主义底色,对西方文明持正面肯定态度。

这从《文明论衡》、《自由与平等之间》、《近代文明的新趋势》以及《民主革命论》这几部早年著作,对于现代价值的讨论可见一斑。

此外,虽然胡适与钱穆一直不和,但是余英时还是通过雷震赠送给了胡适一本他刚出版的新书,现在这本书被收藏在普林斯顿大学一所图书馆内。

1952年,余英时作为新亚书院第一批毕业生毕业后,继续在新亚书院的研究院读研究生,1955年拿到硕士学位后在新亚书院担任助教。

过了不久,申请做哈佛燕京访问学者去了哈佛大学。在做了一年访问学者之后,师从杨联陞攻读博士学位,杨联陞教授一直戏称余英时是“带艺投师”。

在日记中,杨联陞就多次记录下对余英时的欣赏,认为余英时相当聪明。

其实杨联陞也是个聪明绝顶的人物,早在清华就读时,杨联陞就以陈寅恪为导师,以中唐税制完成毕业论文,后在哈佛大学拿到了博士学位,与周一良被认为是可以继承陈寅恪衣钵的人,与当时在美国的胡适多有往来。

当年陈寅恪在英国治眼回国停靠美国时,周一良受胡适的嘱托为陈寅恪送去过一张2000美金的支票。

胡适曾经希望杨联陞毕业后能去北大任教,只是后来政治变故,胡适希望将北大建设成为世界顶尖名校的梦想最终没有实现,杨联陞也并没有回国,而周一良回国后,才华被政治运动耗费殆尽。

个人的梦想和能力在大时代的洪流下被无情的冲走,不禁令人扼腕叹息。

在海外的杨联陞虽然没有什么特别拿得出手的代表作,但是杨联陞以扎实的学术功底和严谨的学术态度靠书评,在海外汉学界扮演起学术警察的角色,所以也被费正清成为“汉学第一人”。

在哈佛,余英时受到了严格的现代学术训练,毕竟之前在新亚书院,虽然钱穆虽算是大师,但是治学方法多与现代学术规范格格不入。

据说余英时还从杨联陞那里学会了下围棋,三个月之后杨联陞就下不过余英时了,余英时的棋力相当高,是业余六段的水准。

随同余英时,余协中也赴美定居,有一次余协中去拜访老朋友胡适,在胡适面前夸耀自己的儿子,胡适则语带劝勉的认为有聪明的天资同时,还要付出刻苦的努力。

这段记载见于胡适日记中。

这是除了余英时赠书给胡适之后,两人第二次交集,但是很遗憾,胡适与余英时这两代中国自由主义的旗帜性人物,虽然当时同在美国,但并没有谋面。

按照余英时日后的说法,是因为他不喜欢追捧名人。

当时,余英时是预备学成之后重回新亚的,所以在哈佛时对西学上特别用力,因此积累了相当的功底。

几十年后,甘阳在汪晖的新书《现代中国思想的兴起》座谈会上,赞赏余英时是“台湾留美里做西学里做得最好的”。

余英时的博士论文是做《东汉的生死观》,这是一本很薄的书,其实原来余英时是打算写上五,六章,结果因为当时密歇根大学空出一个教职,于是杨联陞就让余英时赶快毕业,到密歇根大学任教去了,博士毕业这一年是1962年。

余英时在密歇根大学接任的教职是副教授,因而也有了他成了父亲昔日部下黄仁宇坐师这一奇缘。

早期余英时先生在美国,做的还是很传统西方汉学路径,受当时西方史学界的影响,主要侧重在社会经济史,《汉代贸易与扩张》即为典型的一例。

在密歇根呆了四年后,余英时重回哈佛,进而晋升为教授。如果按照这样的道路走下去,余英时或许只是一个出色的汉学家,但影响力只会停留在学术圈内。早年留美之前,余英时与新亚有一个君子之约:重回新亚。

1973年余英时回到香港中文大学担任新亚书院院长,正赶上中文大学改制,被任命为改制工作组主席。

这其实是一个吃力不讨好的职务,所谓中大改制,就是把原来联邦制的三个书院改为单一制的大学,这就势必侵蚀新亚书院的独立性,余英时夹在中间推行改革,得罪了新亚的元老,李祖法、钱穆、吴俊升、唐君毅、徐季良、沈亦珍、刘汉栋、郭正达、任国荣等九位校董联名在各报章发表辞职声明,认为香港中文大学在1963年成立时用联合制,立法局通过中文大学法案,行政当局未按规定及承诺先征同意,即进行草拟法案提送立法局将大学改为单一制,使基础学院名存实亡,有违当初成立中文大学之原意。

这些人当中,要数一代儒宗唐君毅与余英时冲突最大,唐君毅一直在背后指使人给余英时贴大字报,以至于余英时当面想唐君毅提出抗议:“唐先生你在背后算计我,这个不对,我是你学生,你有什么问题,应该找我当面好好谈,当面一句话不说,背后却来整我,贴我大字报,这个我不能原谅。”

所以,我们可以看出,这些儒学大师,平时满口仁义道德,真做起事来,也是“酒肉穿肠过,孔子在心中”。

随着改制成功,1975年余英时也心力憔悴回到了美国,在哈佛呆了两年又转赴耶鲁任教。

1974年,余英时当选为台湾中央研究院的院士,这其实是拉近了余英时和中文世界的距离,这还得从当年余英时去美国留学说起,当时余英时的身份当然不会是中华人民共和国国籍,但也不是香港居民护照,台湾那边,因为余英时抨击时政,也拒绝给余英时护照,所以余英时是以难民身份到美国的。

当选为中研院院士这一身份,标志着余英时与台湾方面的和解。

这里必须说一下,余英时可能是中研研究院有史以来最年轻的当选院士,这里除了余英时是哈佛教授的头衔和香港中文大学副校长这一职务外,也多少涉及到一点中研院的人事传统。

中研院是由蔡元培及其助手傅斯年一手创办,众所周知,蔡傅二人均为新文化运动的干将,所以中央研究院一直被“五四派”所把持,门户之见甚深,深受蒋介石喜爱的词臣钱穆,其治学水准早就够得上院士,但是在五四派的抵制下,一直要到蒋介石亲自出面干预,钱穆才最终当选。

而在港台影响甚大的新儒家,居然没有一个人当选为中研院的院士,至今亦然,即使名望如杜维明者,也难以问津。

所以余英时的当选,其实有因为杨联陞这里的师承关系影响,因为杨联陞院士是清华出来的,与胡适陈寅恪等人关系密切,可以想象,杨联陞在其中一定会为自己的弟子拉票,如果余英时仅仅是钱穆弟子的身份,那这院士身份大概是不容易获得的。

当然,余英时的岳父是台湾学术界投身政治的领军人物陈雪屏,此公正是当年国民党在北平抢救学人计划的计划实际操作者。

那次,陈雪屏去请陈寅恪上飞机,陈寅恪因为陈雪屏国民党学官的身份,一口拒绝。

到了台湾之后,陈雪屏担任过行政院秘书长这样重要的职务,因此也不能忽略陈雪屏的影响力对于余英时当选院士的作用。

回过头来看,无论是重回新亚还是当选院士,使得余英时与中文学术界有人了密切的接触,逐渐有意识的以中文写作。

说到底,汉学在西方教育体系里只是一个很小众的领域,用英文写作,读者寥寥,远不如用中文写作的受众来的多。

在与台湾建立起密切关系之后,余英时开始在台湾的报刊杂志上发表思想文化的文章。

当时在台湾只有三张报纸,1975年余英时发表《反智论与中国政治传统》在《联合报》的副刊上整整转载了一个月。

这篇文章在当时具有相当的轰动效应,后来余英时自述,这篇文章背后的立意是针对台湾的政治现实,批评专制统治,只是没想到后来这篇文章在大陆也引起了相当共鸣。

其实这到是不奇怪,国共本身就是苏联在中国栽下的一颗树苗上的两个分支。之后余英时在台湾出版了包含这篇《反智论》的文集《历史与思想》,在台湾再版了20多次,影响力可见一斑。

当时在台湾学子中常以余英时为奋斗目标,据说一次美国汉学家墨子刻在台大上课,问底下的学生,将来是要做王永庆还是余英时?下面的学生答曰:余英时。

回到美国后,余英时依然关心台湾的民主与人权进程,在美丽岛事件后曾投书《纽约时报》,替党外仗义直言,不过引来一个留学哈佛的国民党“蓝二代”在报纸上的反驳,此人就是日后的台湾总统马英九。

而马英九又在2014年亲自为获得首届“唐奖”的余英时颁奖,可谓相逢一笑泯恩仇。

回到美国后的余英时,在1978年10月以美国派出的“汉代研究代表团”团长的身份回到阔别将近30年的中国做学术访问,此行见到了俞平伯、钱锺书、唐兰、唐长孺、缪钺等心仪已久的学术前辈。

1979年,中国社会科学院派出一个代表团到美国访问出冯友兰、费孝通、钱钟书这些学术名流到美国做了回访。

在美国,余英时和中共著名的党史学家胡绳有了一次针锋相对的交流。胡绳或许是出于礼节,在余英时面前肯定胡适的历史地位:“胡适虽然思想上是反动的,但是在学术上还是进步的。”

余英时回应道:“我们海外恰恰和你们相反,我们认为胡适的学术上已经过时了,但是胡适在政治上的思想却是现在中国所需要的。”

胡绳只得赔笑不言。

关于这次访问,余英时还回忆了一件有关钱钟书的事,钱钟书有次和余英时聊天,说马克思有私生女的八卦,余英时觉得很突兀,怎么好端端的说起这事,之后余英时又跟哈佛大学教授史华慈谈及此事,两人一致认为钱钟书是话里有话,意图向海外的朋友表露他并非马克思信徒的心迹。

也正是这两次的交往,使得余英时与晚年的钱钟书时常鸿雁传书。

有一次,一个社科院的学者拜访钱钟书,谈到余英时时评价:“海外当推独步矣。”钱钟书接了一句:“即在中原亦岂作第二人想乎?”

后来,这件事钱钟书写信告知了余英时,这就是钱钟书推许余英时“海内独步”的由来。

这里再插一段钱钟书与钱穆的恩怨八卦,二钱均为无锡钱氏,算是宗亲。

钱穆是钱钟书的父亲钱基博的后辈,钱穆客气的称钱基博是“宗老”,在完成了《国学概论》要出版时,钱穆请钱基博为其作序。原本这事,算是美谈,后来也相安无事。

不想“惟女子与小人难养也”,杨绛有次写文章把序言真正的作者抖出来了,就是当时年仅21岁的钱钟书,而且一字不易。

虽然序写的不错,但是让一个大学生给一代大儒的书作序,这个无论如何太伤人了,之后钱穆的《全集》中就不再收录这篇序言。

如果说余英时和胡绳那次交流,大家还是点到为止的话,那余英时另外一番论战就是“刀剑无眼”了。

1982年余英时先生发表了一篇《陈寅恪的学术精神和晚年心境》的文章,此文的后半段是解读陈寅恪的诗文,指出陈内心对当局的不满,这引发了大陆方面的反弹,胡乔木授意茅盾文学奖得主,《白门柳》的作者刘斯奋在香港《明报》应战。结果是可以想见的,刘斯奋左支右绌,两轮之后就高挂免战牌,余英时越战越勇,痛打落水狗。并且拿刘斯奋的笔名“冯衣北”吃开涮,指出冯衣北其实是向高层暗通款曲,谐音“冯依北(京)”。

后来陈寅恪的女儿托人陈寅恪的再传弟子李玉梅博士(金应熙的学生)带话给余英时先生:“陈老当年于读过教授《陈寅恪<论再生缘>书后》一文后,曾说:‘作者知我’”。

其实余英时在1958年就写过《陈寅恪<论再生缘>书后》的文章,也是阐发陈寅恪晚年对传统文化沉沦的苦闷心境。

余英时自述这是很奇特的经历,因为历史研究,往往都是研究故去之人,陈寅恪虽然当时健在,但和外界断绝了音讯,所以也基本和故去的人差不多,突然之间,仿佛故去之人活了过来,向历史学家公布了正确答案。

所以余英时说:“我还清楚地记得,我当时读到寅恪先生‘作者知我’四字的评语,心中的感动真是莫可言宣。我觉得无论我化多少工夫为他代下注脚,发皇心曲,无论我因此遭到多少诬毁和攻讦,有此一语,我所获得的酬报都已远远超过我所付出的代价了。”

八十年代,随着东亚经济起飞,新加坡总理李光耀雄心勃勃的组织一帮学术名流召开学术讨论,试图超越西方政治文化,为东亚文化与资本商业的结合做一个现代性的正名。

已在耶鲁任教的余英时作为少数几个在西方学术圈里有着声望的华人人文学者,自然当仁不让的位列座上宾。

1987年余英时《中国近世宗教伦理与商人精神》出版,明眼人一看,就知道是接续德国大思想家马克斯韦伯的名著《新教伦理与资本主义精神》里的问题意识,讨论东亚文化在近世的入世转向所兴起的商业精神,为东亚经济的崛起做了一个文化史上的解释。

这书出版后,影响力甚大,91年此书被翻译成日文出版,这在日本学术界是非常罕见的,日本人很少翻译中文的研究书目。

日后,余英时在美国培养的学生河田悌一,成为日本关西大学校长。

2007年,关西大学颁发荣誉博士学位给余英时,并请余英时在日本中国学会的年会上演讲。

而上一位在日本中国学会演讲的中国人就是胡适,1927年是胡适在那儿演讲,相距正好八十年。

毋庸讳言,50年出走香港的余英时对于大陆的政权是没有好感的,从五十年代初开始在报纸上发表的文字,时至今日还时不时能看到的政论中,余英时对大陆政府的批评态度是一以贯之的。

原本78年已经回到大陆的余英时,又因为众所周知的事情让余英时始终不能在情感上接受大陆当局,余英时发狠的说过一句话:“哪里有五星红旗哪里就没有我。”

不过,大陆方面到是一直想统战余英时,在潜山,将余英时的祖居修缮一新,并派出一支19人的乡亲团亲自拜访余英时,恳请他回去看一看,余英时被逼急了,说了一句:“我没有乡愁。”

其实没有乡愁是假的,但是儒家向来讲究“汉贼不两立”,所以余英时又根据德国作家托马斯曼的名言傲然自况:“我走到哪里,哪里就是中国”,这就有点孟子的气魄了。

或许我们不能接受余英时的观点,但是作为外人,我们很难去评价个人政治认同的是非曲直。

其实,余英时在大陆方面也有高官亲戚,余英时母亲有一个侄女后来嫁给了中宣部部长丁关根,余英时还有一个表哥项子明曾担任北大的代理党委书记。

八十年来,两人曾在美国见过一面,项子明请余英时去北大讲课,余英时表示担心为其惹来麻烦。

事实上,除了北大的党委书记,余英时还见过复旦的校长杨玉良,而杨玉良之前还有人大的校长纪宝成在余英时那里吃过闭门羹,据说纪宝成到美国访问时,曾经打了一个电话过给余英时:“余先生,我来时已经跟组织上汇报过了,组织已经同意我来拜访您了。”

“喂喂喂?”

“嘟嘟嘟........”

复旦大学校长杨玉良访美期间就学乖了,先托葛兆光大师带话给余英时打个招呼,表达一下问候:“余先生,你看方便就见见我,如果你不想见我,也没关系。”话都到这份上了,再不见就不给葛兆光面子了。

余英时一生在五所名校任教,分别是密歇根、中文大学、哈佛、耶鲁、普林斯顿,特别是在“常青藤上三旗”任教的经历更是传奇,据说斯坦福大学也曾想将余英时挖去,但是余英时明言普林斯顿是最后一站。

除了之前说到的过黄仁宇算是余英时的记名弟子之外,余英时也培养出多位当下的学术名流,大陆这边开放的较晚,出去跟随余英时读书的学生不多,现在比较有名就是北大的罗志田和陆扬。

在台湾方面那就不得了了,有中央研究院两位副院长王汎森、黄进兴,其他诸如陈弱水、林富士、康乐等人。

虽然当年余英时在与李远哲竞选中研院院长时失败,但是鉴于余英时在台湾人文学科的学术声望及其桃李满天下,也有批评者称其中研院的“太上皇”。

前几年台湾有一个叫卢建荣的中国史研究者写了一本书批评余英时是个“学阀”。

这里当然有很多的偏见,但是有一件事,大约不假,当时近史所的所长吕芳上在任职未满就转而去了东海大学,据说是因为余英时说了一句:“望之不似人君。”

于是,倒霉的吕芳上就被扫出了中研院。

但有的时候也不完全尽然,余英时奖掖后进,开启来学,举贤不避亲,把自己在普林斯顿的弟子陆扬推荐去了中央研究院史语所当副研究员,结果居然被否了。

平心而论,以陆扬的水平去史语所是绰绰有余,但是陆扬有一个缺点就是比较懒,发表的文章不多,余英时推荐陆扬属于逾规,后来陆扬去了北大。

不过有时候,余英时后学也未必那么客气,当年台湾有一个叫钱新祖的学生去美国,对于西方的经典理论非常熟谙,很有才华,但是他的博士论文被余英时严厉批评,认为过于理论化,反而失去了对原作者本意的把握。

结果钱新祖在美国大好的前途毁于一旦,回到台湾之后也没有什么著书,最后郁郁而终。

有人的地方就有江湖......

余英时非常喜欢和人辩论,除了之前说过的刘思奋,还有和历史学家汪荣祖辩论过陈寅恪,结果辩了两回,就把汪荣祖打趴了。

汪荣祖敢怒不敢言,只好跑去巴结华人在美国学术界另外一个巨头何炳棣,何炳棣才气和脾气成正相关关系,如果感叹何炳棣的才学有多了不起,那就必须意识到何炳棣的脾气有多大,说实话,这样的学术巨头,余英时都不太敢招惹,还曾当面夸奖何炳棣“才大如海”,何炳棣听了余英时的夸奖也很高兴,在回忆录里特别记录了这一段。

不过余英时对“新儒家”就不那么客气了,在钱穆死后,余英时接续了钱穆和熊门的坐下三弟子之间的恩怨,写文章揭示分歧,现在余门和牟门还会就一些学术问题打来打去。

被严耕望推许为“民国四大史学家的吕思勉,钱穆,陈寅恪,陈垣”,说起来很巧,其实这四位大史学家和余英时都有着师承关系,余英时是钱穆的学生,而钱穆一直是以吕思勉的学生自居;而杨联陞是陈寅恪的入室弟子,余协中则是陈垣的学生,所以余英时除了直接师承钱穆之外,和其他三位都有间接的师承。

或许正是这这种多元的师承,使得余英时在面对各种治学方法时能做到博采众长,而没故步自封。

在学术取向上,余英时宗的是钱穆,试图对中国传统文化接续现代做了一个思考,但绝对不同于钱穆治学的主观情绪化,独立于当权者之外,则可以说是践行了陈寅恪的独立之精神,自由之思想。

在政治上,余英时则接过了胡适的火炬,成了中国二十世纪下半页最有影响力的自由主义倡导者。

最得余英时衣钵真传的学生王汎森评价到乃师时所老师的研究范围是“从尧到毛”,作为一个思想史家,余英时的治学进路更侧重于内在的面向,其代表著《方以智晚节考》、《论戴震与章学诚》、《红楼梦的两个世界》、《陈寅恪晚年诗文释证》及《朱熹的历史世界》均可谓余英时以心灵盗墓者的看家本领的神著。

在完成《论天人之际》这部探究中国思想的“轴心突破”的最后论著后,余英时宣告学术生涯终结。

如果评价余英时的学术成就,那么在2004年,余英时获得有“人文诺贝尔奖”之称,由美国国会图书馆颁发的“克鲁格奖”。

这个奖颁发的对象是在历史、哲学、人类学、社会学和宗教学等人文研究范畴做出重大和深远的贡献的学者。

这个奖之外任何对于余英时学术的评价都只是一个注释,再此不赘言。

无论是对政治思想的启蒙还是学术开创性而言,我们或许可以幸运的说一句:“在没有胡适的年代里,至少我们还有余英时。”

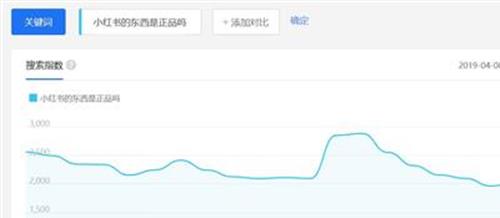

不过令人遗憾的是现在是胡适可读,余英时不可读。余的书两年前被禁了......

[ 4 ] 余论

关于余英时的著作,因为单篇论文发表的过于散乱,国内出版的也比较杂,再此推荐一份比较适宜的余英时著作的书单,基本包含了余英时全部重要的文章。

上海人民出版的《士与中国文化》,三联书店的《朱熹的历史世界》、《方以智晚节考》、《论戴震与章学诚》、《现代危机与思想人物》,中华书局的《论天人之际》。

广西师大的那套就算了,编辑的过于散乱,主题不彰。

只作有价值的推荐

一个关于西方保守主义思想推介的号: