李慎之阅世 李慎之:守死善道强哉矫——读《吴宓与陈寅恪》

实在想不到,这么一本薄薄的小册子能够给人以这么多的教益,这么多的启发,尤其是它实际上不过是吴必先生的日记中关于他同陈寅恪先生的交往的零星记述。但是,一路读下去,从1919年到1969年,两位先生生死不渝的友谊,坚守中国传统价值标准的精神,一步一步地感染着读者,使读者从一点一滴的事实中看到,就在我们这个时代,还有如此智慧的头脑,如此坚贞的灵魂。

《吴宓与陈寅恪》是吴先生的女公子吴学昭编的。但是可以说它的真正作者是吴宓,而书中的主角则是陈寅恪。直到读了这本书以后,才了解到这种在中国历史上可以追踪左伯桃与羊角哀、钟子期与俞伯牙的友情。

“朋友,以义合者也”。两位先生之所以生死全交正是因为他们都是“以义命自持”的人。早在1919年,吴先生在哈佛大学初见陈先生时就记下了他的言论:“天理人事之学,精深博奥者,亘万古、横九垓而不变,凡时凡地均可用之,而救国经世尤必以精神之学问(谓形而上学)为根基。”这番话平是使吴先生视陈先生为同道而服膺终身的原因。

1927年王国维自沉昆明湖以后,陈先生作有《王观堂先生挽词》,其序中说“吾中国文化之定义,具于白虎通三纲六纪之说,其意义为抽象理想最高之境,犹希腊柏拉图所谓IDEAS者。”吴先生不但极赞其“陈义甚精”,而且在6月3日的日记中写道:“亦之身世境遇不同。

然必固愿以维持中国文化道德礼教之精神为己任者。今敢誓于王先生之灵,他年苟不能实行所志而腆忍以没,或为中国文化道德礼教之敌所逼迫义无苟全者,则必当效王先生之行事,从容就死。

惟王先生实冥鉴之。”果然,他后来宁愿挨打致残,至死也不愿随声附和批孔。陈先生则在晚年自白“默念平生固未尝侮食自矜,曲学阿世”。中国人虽然多,在那个时候而能说这样的话的人却真是很少很少。他们是实践了自己的原则的,真正实践了自己的原则的人。

世人都知道陈先生是伟大的史学家,也都知道陈先生是海通百年以来中国唯一遍读中国、印度、西洋三大文化系统的大经大典而能博通综析的人,因此总希望能知道他在东西文化上一些更宏观的见解。但是陈先生谨守西方学术界的戒律,在著作中绝口不谈不是他本行的话。幸运的是,我们现在居然可以从吴先生的日记里看到他的一些微言大义了。

因为陈先生自己说过自己的“思想宥于咸丰同治之世,议论近于湘乡南皮之间”,世人往往视之为守旧派。然而,现在我们知道他其实也是对中国传统文化的深刻的批评者。就在发生五四运动的那一年,他就在美国对吴先生说:“中国之哲学美术远不如希腊,不特科学为逊泰西也。

但中国古人素擅长政治及实践伦理学,其言道德唯重实用,不究虚理,其长处短处均在此。长处即修齐治平之旨,短处即于实事之利害得失观察过明而乏精深远大之思。”陈先生还认为“佛教于性理之学METAPHYSICS独有深造,足以救中国之缺失”。

佛教之盛于中古而道学之兴于赵宋原因即在于此。而程朱之徒之所以援佛入儒,就是为了“避其名而居其实,取其珠而还其椟”。据吴先生说,他们那个时候就已深深意识到,中国学术“必将受西方沾溉,非蜕故变新不足以应无穷之世变。”可惜,这种思想之深刻直到60年后才渐渐为世人认识。

再譬如,仅仅由于麦克斯·韦伯关于儒学阻碍了中国人的商业意识的一番议论,几十年来也不知道引发了多少中西学者的笔墨唇舌。然而陈先生早就指出,中国人有“经营商业之长技……当可为世界之富商。”以近10多年的事实看,那么多的笔里唇舌真是只能令人哑然失笑。

虽然如此,陈先生也看到了,只要中国人“偏重实用之积习不改,所谓最实用者乃适成为最不实用”。“今人误谓中国过重虚理,(因此)专谋以功利机械之事输入而不图精神之救药,势必人欲横流,道义沦丧,即求其输诚爱国而不可得。”在这里,陈先生难道不正是对70年以后的我们痛下针砭吗?

陈先生最为轶群绝伦的地方还在于:他的大多数同时代人只是致力于辨明中西文化之异,企图通过“用夷变夏”来弃旧图新,而他却致力于探求中西文化之同。虽然早在1932年,陈先生在对冯友兰著《中国哲学史》的《审查报告》中就已提出,中国的新文化“必须一方面吸收输入外来之传统,一方面不忘本来民族之地位”求得“相反而适相成”,因而使世人知道了他力求汇通中西的愿望,但是直到现在我们才从吴先生的日记中知道他立论的根据。

原来陈先生在本世纪初就已看到了近世盛极一时的西方文化实在是希腊—罗马文化和基督教文化两种异质文化撞击融和,相反相成的结果。

回头看起来,当中西两大文化最初道遇的时候,世人眩目惊心,立异大概是不可避免的阶段。然而立异以后还是要求同,这才是历史性的眼光,世界性的襟怀。

在现代化必须与本民族的传统相接合已成为世人的共识的今天,我们已经能懂得,陈先生的悲剧并不在他的守旧而正在于他的超前,这就是所谓“先觉有常刑”!看吴先生的记述到这种地方,真是不能不兴“痛为神州失斯人”之感而每欲掩卷一恸。伤哉!

《吴宓与陈寅恪》最感人的地方还在于两先生的人格力量。1961年8月,吴先生在日记中记述与陈先生重聚时的印象,虽然一如旧例,着墨无多,还是谈到了“寅格兄壁立千刃之态度”,称道其“思想及主张毫未改变”。“在我辈个人如寅恪者则仍信中国孔子儒道之正大……我辈本此信仰,故虽危言行殆,但屹立不动,决不从时俗为转移。”两先生的志节是始终一贯的。

早在1929年的《王观堂先生纪念碑铭》中,陈先生已提出知识分子永恒的价值标准是要坚持“与天壤而同久,共三光而永光”的“独立之精神,自由之思想”。在这一点上,两位先生是绝对不肯作出任何让步与妥协的,哪怕“平生所学供埋骨,晚岁为诗欠砍头”也罢!而正是在这一点上,两位先生不仅以其学术,而且以其生命发扬了中国文化传统中最优秀的传统,继承了中国人做人原则中最根本的原则。

做到这一点是不容易的,半个世纪以来,我们看惯了那种陈先生所谓“插标卖首”的人,那种俯仰随人,阿谀取容,乃至自诬卖友,叛师辱亲的人,真是“滔滔者天下皆是也”。而像两位先生这样的特立独行之士却屈指可数。然而,“风雨如晦,鸡鸣不已。

既见君子,云胡不喜?”自古“经师易得,人师难求”,只要有两先生这样的典型在,人们就有所师法,中华民族的文化传统就不会断灭,中国的现代化就不会失去根。关于这一点,陈先生自己也知道他和吴先生这样的人不会永远是孤独寂寞的,他不是说过吗:“今生积恨应销骨,后世相知倘破颜。”

赞曰:卓哉先生,邦国之宝,瞻焉在前,仰之弥高。仲尼曰:“笃志好学,守死善道。”又曰“国无道,至死不变(其操),强哉矫!”

李慎之《守死善道 强哉矫——读〈吴宓与陈寅恪〉》(有删节),《瞭望周刊》 1992年第42期

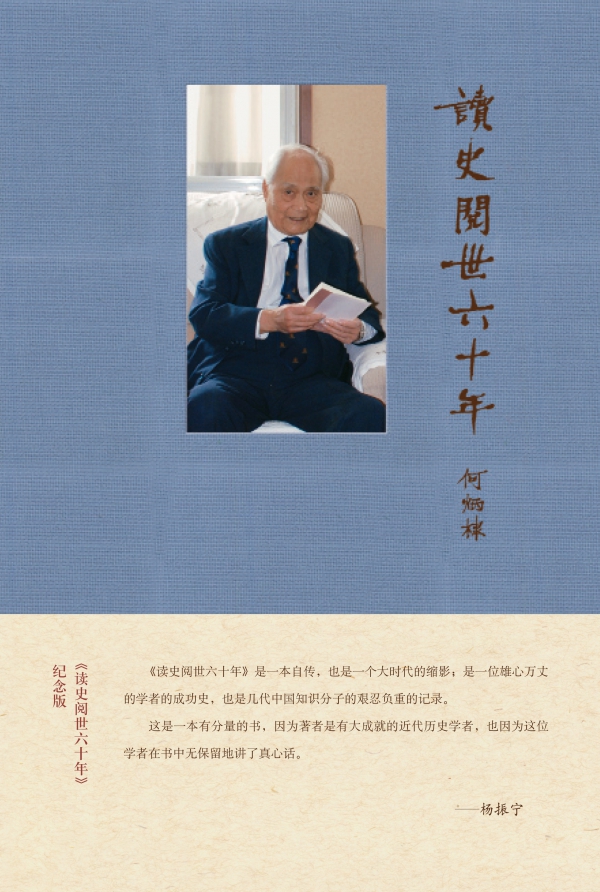

读书阅世:读自己喜欢的书,写自己心中的话