汪静之的疑问读后感 汪静之的诗到底缠绵否?

长期以来,一些现代文学史论著在评价湖畔诗人尤其是汪静之的诗歌时,它们引述的权威观点往往有别,甚至截然相反。例如,贺圣谟在《论湖畔诗社》一书中写道:“对《蕙的风》,周作人认为:‘在他那缠绵(本文中所有字体下的着重号均为笔者所加)宛转的情诗里,却是有许多佳句。’周作人当年的剀切议论可谓高屋建瓴,而对文学新人的扶植提携,又令人感动。”[1]

论者认为《蕙的风》是“缠绵的”。但马良春和张大明主编《中国现代文学思潮史》却是另外一种引述:“朱自清在《湖畔》诗集问世不到一个月的时候,就著文‘就艺术而论’,将四人加以区别。……汪静之‘也还平正’……在为《蕙的风》写的序言中,朱自清对汪诗的艺术倾向有进一步的说明。……其咏歌的‘又只是质直,单纯的恋爱,而非缠绵4,委曲的恋爱’。”[2]

这里,著者认为《蕙的风》是“非缠绵”的。同样的,钱理群等著的《中国现代文学三十年》在谈到湖畔诗人的创作时,没有引述朱自清在《读〈湖畔〉诗集》一文中评价湖畔诗人时所说的“缠绵”,却以偏概全地引述了朱自清在《蕙的风》序言中评价汪静之诗歌的话:文学史上称这四位诗人为“湖畔诗人”……他们的爱情诗与自然景物诗都带有历史青春期的特色:“赞颂的又只是清新,美丽的自然,而非神秘,伟大的自然;所咏歌的又只是质直,单纯的恋爱,而非缠绵,委曲的恋爱。

”[3]朱寿桐《中国现代社团文学史》[4]、陆耀东的《中国新诗史》(第一卷)[5]、陈国恩《浪漫主义与20世纪中国文学》[6]的引述基本上也是如出一辙。可是,邱文治在《现代文学流派研究鸟瞰》引述的却又是朱自清在《读〈湖畔〉诗集》所讲的《湖畔》是“缠绵”的说法:“最早提出湖畔诗派风格特征的是朱自清的《读〈湖畔〉诗集》。

文中说:‘大体说来,《湖畔》里的作品都带着些清新和缠绵的风格……’这里,……朱自清……对他们的生活和性格十分了解,因而能准确地抓住他们的艺术特征,作出亲切而中肯的评价。”[7]召林在《中国现代新文学批评研究》[8]也持同样的观点。

那么,汪静之的诗到底缠绵还是非缠绵?为什么朱自清认为《蕙的风》非缠绵而《湖畔》缠绵?这里不妨把他1922年2月1日为汪静之的诗集《蕙的风》所作序言的原话照录如下:“他的诗多是赞颂自然,咏歌恋爱,所赞颂的又只是清新,美丽的自然,而非神秘,伟大的自然;所咏歌的又只是质直,单纯的恋爱,而非缠绵,委曲的恋爱。”[9]

1922年5月18日朱自清又为包括汪静之在内的湖畔四诗人出版的诗合集《湖畔》写的评论《读〈湖畔〉诗集》,又这样写道:“大体说来,《湖畔》里的作品都带着些清新和缠绵底风格,少年的气分充满在这些作品里……就诗而论,便只见委婉缠绵的叹息而无激昂慷慨的歌声了。”[10]

从上面的两段引文可以看出:朱自清认为汪静之《蕙的风》咏歌恋爱是“非缠绵、委曲”的,而认为以汪静之为主的包括潘漠华、冯雪峰、应修人四人合著的《湖畔》大体上是“清新缠绵”、“委婉缠绵”的。实际上,《湖畔》诗集中本身就收集有汪静之《蕙的风》中的部分诗,那怎么会在《蕙的风》中非缠绵而到了《湖畔》中就缠绵起来了呢?

使问题更加复杂化了还有周作人和胡适的意见。周作人在1922年10月12日《晨报副刊》上发表的专门评价《蕙的风》的文章《情诗》,这样写道:“静之的情诗即使艺术的价值不一样,(如胡序里所详说,)但是可以相信没有‘不道德的嫌疑’……读汪静之君的诗集《蕙的风》,便想到了‘情诗’这一个题目。……静之因为年岁与境遇的关系,还未有热烈之作,但在他那缠绵宛转的情诗里,却尽有许多佳句。”[11]

按理看,周作人认为《蕙的风》是“缠绵宛转”的,而在他之前,胡适在序言中也称《蕙的风》是“呻吟宛转的情诗”,可以说他俩对《蕙的风》的评价是一致的;周作人在文中也提及了胡适的序言,却没有提到朱自清的序,这至少证明周作人是认可胡适所作的《蕙的风》序言的。

作为当时著名的教授周作人和新文化领袖的胡适都认为《蕙的风》缠绵呻吟且宛转,而作为一名刚刚从北大毕业两年的朱自清为什么居然会认为《蕙的风》“非缠绵委曲”呢?

按,《蕙的风》总共有四篇序言,但许多人忽视了其中有两篇就都写在汪静之的部分诗歌创作之前。这两篇是朱序和胡序,序末分别标明的是“朱自清。扬州,南门,禾稼巷。二二,二,一(即1922年2月1日,笔者注)”;“十一,六,六。

胡适(即1922年6月6日,笔者注)。”但《蕙的风》中最后一组诗《离杭州之晨》,却是1922年7月2日写就。序言居然写在作品之前,如此现象在古今中外的序言写作史上可能还是不多见的。究其实,如果按汪静之对《蕙的风》的早期运作情况来看,还应该有一篇更早的序,那就是周作人在1921年9月15日就为《蕙的风》写好的序,不过,到最后出版时汪静之没有采用[12]。

这样算来,《蕙的风》就有三篇序言都提前写作了,这是为什么呢?这或许与汪静之当时年幼浮躁、经济窘迫和计划不周有关:汪静之当时请周作人写序时还是一个不到19岁的学生,但他已经创作了50首诗歌,试想,1920年胡适出版的《尝试集》总共46首,1921年郭沫若出版的《女神》加上序诗也才57首,所以汪静之可能也天真的认为,找名人写个序言,找出版社印刷发行,《蕙的风》出版也应该没有什么问题。

他首先盯上了名教授兼著名批评家周作人,这个情况从周作人那几天的日记可以看出:1921年9月7日“得汪静之君三日函”,9月8日“寄静之函”,9月15日“寄静之函,作汪君诗序一篇”[13],汪静之给周作人写信甚勤,周作人给他回信也很及时,所以才会有周作人所写的最早的《蕙的风》序言。

接着,汪静之请了他的老师朱自清为自己写序,此情况可以从朱自清为之所写的序言中看出来:“约莫七八个月前,汪君静之钞了他的十余首诗给我看。我从来不知道他能诗,看了那些作品,颇自惊喜赞叹。

以后他常常作诗。去年十月间,我在上海闲住。他从杭州写信给我,说诗已编成一集,叫《蕙的风》。我很歆羡他创作底敏捷和成绩底丰富!他说就将行印,教我做一篇序,就他全集底作品略略解释。我颇乐意做这事;但怕所说的未必便能与他的意思符合哩。”

此前的1921年4—5月间朱自清就收到汪静之抄写来的10余首诗,知道他曾经教过的学生汪静之现在会写诗,而且常常作诗,但还没有打算出诗集;1921年10月间朱自清在上海又收到了汪静之寄来的已成诗集的《蕙的风》,汪静之说“就将行印”,请求朱自清“做一篇序,就他全集底作品略略解释”,朱自清才知道汪静之要出版诗集。朱自清这才开始写序。

而与此同时,汪静之暂时停止了诗歌创作,因为他从1921年10月17日到1921年11月6日他没有写一首诗,这是他创作过程中很少有的事情,他在忙什么呢?原来他在忙于联系亚东图书馆出版社的绩溪老乡汪原放,想请他帮忙出版诗集,但没有成功,汪静之的第一套计划就这样简单地失败了。

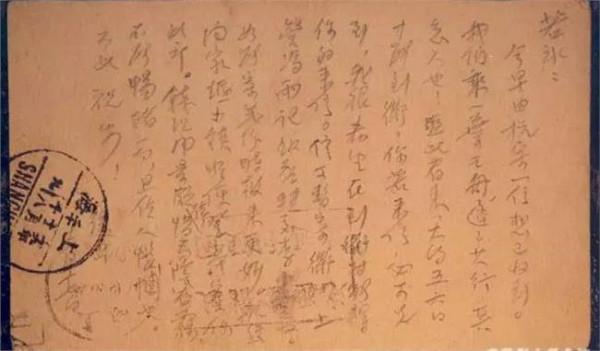

关于此情况可以从1922年1月13日(即阴历1921年腊月十六,笔者注)汪静之致胡适的信中[14]看出来:“拙诗集起先也是直接寄给原放先生的”,但现在出版困难,所以在“本月十号寄上一信并拙诗集《蕙的风》一本”请胡适“做序”并请胡适“将诗集转寄介绍给汪原放先生”,而且“最好请亚东(亚东图书馆出版社,笔者注)年内(阴历年内,笔者注)赶快寄稿费来”。

这证明汪静之前两次请的写序人里并没有胡适,他平常寄给胡适的诗作只是出于仰慕而给胡适汇报一下自己的新诗写作的尝试情况。这次汪静之发现第一套计划由于出版不顺而功亏一篑,于是马上就放弃了原来的策略,实施第二套全新的计划:请胡适写序言并请他帮助出版,因为胡适既是提倡新诗的首领,又与亚东图书馆很熟,是一个“能影响书局的靠山”[15]。

但胡适并没有马上就给汪静之解决问题。汪静之从1月10日等到4月9日三个月苦苦等待,还是没有见胡适的一封回信,于是他在4月9日写信[16]给胡适:“我是个没有余钱寄快信的穷鬼呵!

……我们居于小学生地位的人要想出一本诗集这点小事情竟遭了这许多波折,我实在不耐烦了,请将原稿寄回,让我把它烧个干净罢!

……我真想不到《蕙的风》的难产竟搁浅到这么久!……我从前预料在现在这时候可以得到《蕙的风》的稿费以供我的需要了,但是到了现在,徒然失望!”汪静之在信中反复提到“稿费”、“没有余钱寄快信”,这说明他当时的经济状况也十分窘迫,因为汪静之这个时候寅吃卯粮已快一年了,他穿的是他“十五岁时候做”的“小而破”的棉袄,盖的是“冻得发抖抽脚筋”的“小而破的絮被”,也曾向叶圣陶借钱但没有借上,向胡适借了40元却只能偿还春季那一学期的债和暑假的膳费、书费,而且又得向胡适借20元,汪静之当时确实在生活上有“不能维持的危险”,这在一定程度上也限制了他往外寄送新的诗作,所以他这个时候基本上就只集中给胡适一个人寄送新的诗作了,这也可能是他做的唯一的比较连续的事情。

胡适在序言中也提及了汪静之的集子在他家逗留时间很长的事情:“我的少年朋友汪静之把他的诗集《蕙的风》寄来给我看,后来他随时做的诗,也都陆续寄来。

他的集子在我家里差不多住了一年之久。”虽然如此,汪静之还是在胡适写序后和诗集出版前又往集子里加了一组诗《离杭州之晨》(10首),造成胡适的序言也比集中的有些诗作提前了一个月的情况,汪静之在自序中也承认:“诗集去年已编成,但直至今年离杭州以前的诗都加入了。

”因此,这三篇序言都“提前”了,但其中最受影响的是朱自清的序,因为周作人的序言虽然写得早但没有被采用,胡适的序言也就差这一组诗,可朱自清的序与集中的诗就差得比较多了。

由于汪静之此时正全力以赴于求胡适帮忙出版《蕙的风》,从精力、时间和经济等各方面来讲,可能也顾不上再去把新作寄给朱自清了;即使顾得上寄,他也不好意思再寄,因为当时已经告诉朱自清那是全集了,而且马上就要印刷发行;即使好意思寄,也不太好找朱自清,因为朱自清收到《蕙的风》的时候是在上海而写其序言的时候已经在扬州老家了。

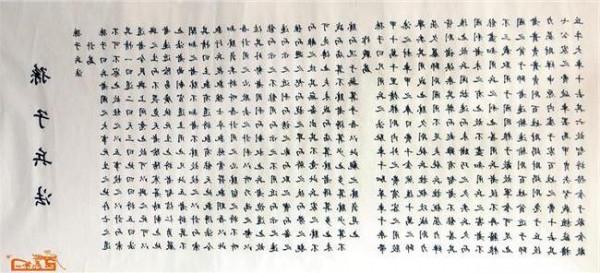

1922年8月《蕙的风》诗集出版,除了四篇序言外,共有175首诗,1篇散文(笔者用最细化的方法进行计算,每首小诗就算一首,一组诗中有几首算几首)。

朱自清所看到的是汪静之1921年10月17日以前所创作55首诗,这正是朱自清以此为据写序的诗歌全部。10月17日—11月6日汪静之没有创作,从1921年11月6日到1922年7月2日汪静之所创作的120首诗和1篇散文,朱自清就无缘看到了。

所以,朱自清这篇“超前”的序言是不可能对《蕙的风》的全部诗作做出系统的准确的概括的。

一般来说,随着时间的推移,诗人的创作内容和风格也会发生相应的变化。胡适在序言中就用例证的方法从内容和形式两方面对汪静之的诗歌创作变化情况做了论证。他先从内容方面论述了汪静之的诗歌从1921年《雪花——棉花》的“幼稚”到1922年《小诗》的“成熟”;又从形式上对汪静之1920年《怎敢爱伊》的“浅入而浅出”到1921年的《非心愿的要求》的“深入而深出”直到1922年《我愿》的“深入而浅出”进行了分析,胡适说:“静之的诗,这三个境界都曾经过。

”朱自清只看了出版的《蕙的风》前三分之一的内容,对胡适所讲的这“三个境界”,朱自清做序是可能只看到了“浅入而浅出”这个境界。

为了进一步说明问题,这里不妨以1921年10月17日—11月6日这个汪静之创作的空白段为界,把他的诗歌创作分为其前后两期,来比较分析一下其前后风格境界的不同。

在前期汪静之创作的55首诗中只有五分之一是纯粹抒写感情(包括爱情、友情和亲情)的,例如《只得》、《送别浩川》、《题B的小影》、《愉快之歌》、《恋爱的甜蜜》等,其余的五分之四就全部是书写自然或者借自然抒发感情以及关注社会和人生的,例如《晨光》、《星》、《海滨》、《雪》、《小鸟》、《荷叶上一滴露珠》、《孤苦的小和尚》、《暴雨》等。

在后期汪静之的创作包括120首诗和1篇散文,与前期相比,纯粹描写感情(爱情、友情和亲情)的诗歌基本上占了二分之一,是前期数量的6倍,例如《醒后的悲哀》、《定情花》、《过伊家门外》、《悲哀的青年》、《送你去后》、《情侣》、《一对恋人》、《母亲》、《别情》、《我愿》等等;歌咏自然或者借助自然表达感情与直接关注社会、人生的占了二分之一,是前期数量的约1.

5倍,例如《白云》、《竹影》、《长夜》、《芭蕉姑娘》、《慰盲诗人》、《向乞丐哀求》、《被残的萌芽——吊私生子》、《天亮之前》、《孤傲的小草》等等。

可以看出,后期汪静之在歌咏自然方面的诗歌数量上稍有增长,但其风格还是一如既往地清新;涉及社会和人生的诗歌明显增多,所以比原来多了不平之气和愤慨之情;而纯粹描写感情的诗歌比前期增长了5倍,在这类作品中,亲情方面的诗只有寥寥几首,我们在此不再赘述;爱情和友情方面的诗大致上各占80%和15%,最关键的是这两类作品的创作风格发生了巨大变化,我们甚至从前后期的爱情诗歌题目上就可略见一斑:前期是“甜蜜愉快”(如《恋爱的甜蜜》和《愉快之歌》等),后期是“悲哀缠绵”(如《醒后的悲哀》、《悲哀的青年》和《在相思里》等),为了讲述清楚这个问题,我们还是举例说明吧。

前期的爱情诗如《愉快之歌》(1921年8月29日),是整个诗集中篇幅最长的爱情诗歌之一。从题目上就可以看得出来,这首爱情诗的基调是甜蜜和谐的。诗中多处出现了“温馨”、“香甜”、“快乐”、“微笑”、“愉快”、“音乐”等词语,无不透露着男主人公对现时幸福甜蜜爱情的满足之情。

诗中男主人公“我”激情满怀,志得情畅,同时对未来充满了憧憬:我俩又合奏着《关雎》,/合奏着《早晚的情人》。/我的歌吻着伊,/伊的歌吻着我,/歌得一切都融合,/我和伊的灵魂也融合了,——/伊融在了我里,/我融在了伊里。

而且每小节结束时都重复这样几句:爱人呵!……哦!薇娜丝,……我俩流心府的感泪/给你做谢礼罢。/我俩弹心琴的音乐/给你做谢礼罢。

/我俩唱愉快之歌呵!/愉快地唱呵!从男主人公对薇娜丝的“恳挚地谢谢”、从眼睛里流出的“心府的感泪”以及从手中弹出的“心琴的音乐”可以看出,他是高兴的、满足的、欣慰的,男女双方其乐融融,我们从其中确实感受不到缠绵悱恻和曲折不顺。前期最末一首诗是《恋爱的甜蜜》(1921年10月17日),也是一首爱情诗,篇幅不长,照录如下:

琴声恋着红叶,/亲了个永久甜蜜的嘴。/他俩心心相印,/情愿做终身伴侣。//老树枝,/不肯让伊/自由地嫁给琴声。//幸亏伊不守教训,/终于脱离了树枝,/和琴声互相拥抱;/翩翩地乘着秋风,飘上青天去了。//新娘和新郎/高兴得合唱起来,/韵调无限谐和:/“呵!祝福我们,/甜蜜的恋爱,/愉快的结婚啊!”

男女相恋,心心相印,女方“不守教训”而脱离了父亲的家,去和男友拥抱跳舞,与自己心仪的异性结为伉俪,这对幸福的新娘和新郎是怎样的欢欣鼓舞啊,他们还希望大家祝福他们自己是“甜蜜的恋爱,愉快的结婚”。从恋爱到结婚,如此顺利,如此快乐,这是大家所求之不得的,也是每个恋爱中的人所梦想的境界。

从《只得》、《愿望》、《题B的小影》、《七月的风》、《月夜》、《我都不愿牺牲哟》可以发现,汪静之前期的这些爱情诗歌几乎都是内容比较简单的,它们或以喜剧或以正剧结束,即或有不成功的爱情故事,但通常结束时也都就此罢休,或者保持原态;艺术手法上也比较简洁、单纯,节奏轻松、明快,确实符合朱自清序言所概括的:“他所咏歌的又只是质直,单纯的恋爱,而非缠绵,委曲的恋爱。”

但后期爱情诗怎么样呢?后期汪静之创作的第一首诗《醒后的悲哀》(1921年11月6日于枕上)便是一曲缠绵悱恻的哀歌,而且在诗中就直接出现了“缠绵”二字。

在黑暗空寂的夜里,/我从悲而乐的梦里醒来了。/只恋恋地想再梦着;/但梦底门紧紧闭着,/终撞不进可爱的梦境了。//……无端的乱想,/惹起无限悲哀。/缕缕缠绵的酸意,/袭得我好难堪呀!/思虑的热泪不愿揩去,/听其自然地洗着我底脸。

//……我索透人生的确是没趣,/只有无路的惶悚罢了。/命运呀!/你居然不客气地牵制我,/我只得无可奈何地凭你审判罢!//希望送我虚幻的快乐,/诱得我兴奋地赶去。/我醉在希望底怀里,/痴信他是要实现的呢!

在夜里,于枕上,“我”从梦中醒来了,可“我”不想醒来,因为“我”对于自己“爱敬的女郎”,只能在梦里“体贴谅解”她,所以“我”还想回梦中,却又回不去。但是,如今残酷而又无情的现实摆在我们面前,爹妈的逼迫使我们“不能做我们愿做的呀!

”以致“我思虑的热泪不愿揩去,听其自然地洗着我底脸。”对于将来自己的命运,“我”“什么都看不见”,似乎只能看见“死的恐怖”,“只得无可奈何地凭你审判”,只有“没趣”、“惶悚”地去走完这“虚幻”、“渺茫”的人生。

与前期《恋爱的甜蜜》对照,《醒后的悲哀》可谓大异其趣。作于1922年3月22日爱情诗《悲哀的青年》显得更加悲哀缠绵:一个孤独的青年寻遍了人间却不曾寻找到他可爱的伴侣,社会舆论“阻压、诱惑”他,父母之“爱”“捆绑、镣铐”他,他的“心在空中啼”,他整个人都在“哀哭”,但无济于事,他的前途就这样被斩丧了。

诗歌采用复沓的手法来表现当时青年人生活的无奈与平庸,第一小节和最末一小节是一样的:漠漠的海边上,/青年在那里彷徨踯躅。/看不透的汪洋,/茫茫无去路!当然,还有比这个青年更绝望的双双殉情者,那就是作于1922年4月14日的爱情诗《一对恋人》:

“我们靠同心相爱生活着,/世态却击碎我们底心了。/迫得我们绝了前路,/万千热望都沉埋了。/悲苦的泪呀!/情爱的泉呀!/怎不像江河般汹涌,/把满眼的罪恶洗个干净?”//悬崖峭壁间一对恋人,/这么凄怆地哀吟。

/一个婉淑的少女,/一个英俊的壮丁。/他们精赤着身体,亲亲切切地厮并。/既不愿退回山脚,/又不能跃上山巅。//呀!他们身旁的毒蛇恶兽张口了,/叫他们怎能逃生?/他们用力地紧紧抱着,尽情地做了最后的接吻,/恋恋地向四方看看,无可奈何地互搂着堕下山谷了。/犹有袅袅地末路的哀声:/“世界呵!请原谅罢,/无奈不能再尽我们底责任!

作于1922年1月9日的小诗《问伊》似乎与前期的《愉快之歌》构成了鲜明的对比:你的酸泪里,/只照着作难的我,/为何不照个愉快的我呢?可以看出,前期的甜蜜温馨、愉快融洽在这里一扫而光。

汪静之后期的爱情诗不仅有悲哀的缠绵,而且有相思的缠绵。作于1922年1月8至2月7日的《在相思里》就是由七首小诗构成的组诗,七首诗中最长的只有三行,最短的只有一行,但其中就有两首诗被汪静之选到了朱自清所谓的“清新缠绵”的《湖畔》诗集中。

当然,《湖畔》中所收录的汪静之的诗全部都是后期的,这也更说明汪静之的前后期创作的区别是显而易见的。《在相思里》里既有重重叠叠、绵绵密密的相思之苦:(一)我寄给伊无数个相思,/只是被阻碍了寄不到头啊。

(三)不息地燃烧着的相思呵。(五)那怕礼教的圈怎样套得紧,/不羁的爱情总不会规规矩矩呀。(六)从今不比从前呀——/夜夜萦绕着伊的,/仅仅是我自由的梦魂儿了。也有丝丝缠缠、隐隐约约的相思之乐:(二)偶然想到伊唱的歌曲,/耳里便响着醉人的歌声了。

(六)伊那娇波一转,/伊的春意就温润了我了。(七)伊的娇嗔里,/潜蓄着亲和的微笑呢。同样表现相思之情的《别情》(作于1922年4月)写的是表面上没你,但在“我”的眼前却总有“你”,显得非常缠绵。

同时的《拆散》(作于1922年4月11日)则表现了孤寂的相思:“尽徘徊在池畔,/终寻不着呵——/曾印在池面的双双的我俩底影。/只有孤孤的今天的我了!”

曾一度在池畔欢乐嬉戏的“我俩”,如今物是人非,“我”只能寻寻觅觅,隐隐约约那“曾印在池面的双双的我俩底影”好像还在?但只剩下“冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的孤独的“我”了,真乃“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”呀!如此情绪,如此情调,在汪静之前期诗作中是找不到的。

即使是汪静之的一些表现友情的诗,在前后两期也有较大的不同。例如,同样是写别离的诗歌汪静之前期写的《送别浩川》与他后期写的《离杭州之晨》就有区别。《送别浩川》是1920年冬汪静之“回忆暑假时在屯溪”送别他茶务学校时的同窗好友胡浩川而作的,诗人以儿童的视角来叙写他与浩川哥哥的美丽如歌的往事:孩子似的“忐忑乱跳”,玩童样的嬉闹逗笑,让人只感觉到轻松温馨,友情难忘,并不使人感觉到缠绵不绝,挥之不去。

但也是写送别题材的汪静之后期诗歌《离杭州之晨》就大不一样了:

(一)漠华眼圈那么一红,/友情的泪酸了我的心。(二)忍耐不住了的雪峰/不来和我话别,/背过脸儿独自凄凉着。(四)我亲爱的朋友——/父亲似的M,/母亲似的S,/哥哥似的B,/弟弟似的D,/都一串儿来绊着我了。(八)伸手向窗外,/要和他重握手,/“怎么?手呢?”/倒忘了我在车中去已远了。

《离杭州之晨》是《蕙的风》中的最后一组诗,共十首,其中有上述四首就是写友情的。从文字的数量来看,这四首诗虽然很短,但是包含的感情却十分浓密绵长。汪静之早晨要离开杭州,潘漠华和冯雪峰等来为他送别,诗人只用几笔简单地勾勒了一下,一幅泪泣涟涟、执手相看、无语凝噎的销魂场面就定格在读者面前:漠华的红眼圈,我的心酸泪,雪峰的背着脸,不是亲人胜似亲人的朋友们,千般友谊,万般真情,在此时此刻,好像就只剩下这一双手还能留点温情,你的手,我的手,他的手,终于握不住了,……怅然若失,缠绵不已。

比起上一首前期的诗《送别浩川》,显然不是一个层面的感情。实际上,汪静之后期创作的许多友情诗也是十分缠绵的,可惜的是这部分诗歌却常常被评论家们当作爱情诗来对待,比如,作于1922年4月7日的《送你去后》:

送你去后的我,/是失落了心的人儿了。/我底心跟着你去了,/我只是满肚烦乱呵!//愁时,没有你慰我了;/喜时,没有你吻我了;/睡时,没有你并着头;/梦时,没有你抱着腰。//好哥哥呵,/我恋恋不舍的哥哥呵!/你心爱的人儿要哭了,/于今没有一个心了。

虽然写得委曲缠绵,但这实际上“是表现年轻的诗人间的情谊的,不能张冠李戴地看作爱情诗。”[17]还有作于1922年4月4日的《情侣》:我们挽着臂儿,/爬上无路的荒山。……表面上看题目写的是《情侣》,其实是汪静之写他和应修人、冯雪峰、潘漠华一同游雷峰塔时情景,因为诗中和诗尾都注明了写的是他们四人。因此,汪静之的“缠绵”,不仅仅有爱情的缠绵,也有友情的缠绵。

总之,由于《蕙的风》出版的不顺致使汪静之不得不改弦易辙,另辟新路,走近了胡适,这自然也就疏远了朱自清,同时汪静之又不断地往《蕙的风》中添加新作,从而造成了朱自清对《蕙的风》的“非缠绵”判断。但后人在引述各家评论时不明就里而各取所需,以致出现了众说纷纭甚至自相矛盾的现象,这确实是令人始料不及的,也是值得我们深思的。

注释:

[1]贺圣谟:《论湖畔诗社》,杭州大学出版社1998年版,第57页。

[2]马良春、张大明:《中国现代文学思潮史》,北京十月文艺出版社1995年版,第227~228页。

[3]钱理群、温儒敏、吴福辉:《中国现代文学三十年》,北京大学出版社1998年版,第97页。

[4]朱寿桐:《中国现代社团文学史》,人民文学出版社2004年版,第182页。

[5]陆耀东:《中国新诗史》,长江文艺出版社2005年版,第181页。

[6]陈国恩:《浪漫主义与20世纪中国文学》,安徽教育出版社2000年版,第136~137页。

[7]邱文治:《现代文学流派研究鸟瞰》,天津教育出版社1992年版,第99~100页。

[8]卜召林主编:《中国现代新文学批评研究》,山东大学出版社2003年版,第178页。

[9]汪静之:《蕙的风》,亚东图书馆1922年8月版,《朱序》第1~2页。下文中所有引用《蕙的风》中的文字均出自此版本,恕不一一标明页码。

[10] 1922年6月1日《文学旬刊》。

[11]1922年10月12日《晨报》副刊。

[12]周作人当时确实为汪静之写了序言,因为在鲁迅1921年7月13日写信给周作人的信中有“我想汪公之诗,汝可略一动笔,由我寄还,以了一件事。”记载,1921年9月15日周作人日记也有“作汪君诗序一篇”的记录。1922年7月22日汪静之给竹英的信里两次提及周作人给他做的序。笔者推测也许是序言做得太早了,不能涵盖汪静之全部的意思,所以汪静之没有采用,而只是用了周作人所写“蕙的风”的书名题字。

[13]周作人:《周作人日记》(影印本中册),大象出版社1996年版,第198~200页。

[14][16]耿云志主编:《胡适遗稿及秘藏书信》(第27册),黄山书社1994年版,第632~633、638~645页。

[15]姜涛:《“新诗集”与中国新诗的发生》,北京大学出版社2005年版,第84页。

[17]贺圣谟:《论湖畔诗社》,杭州大学出版社1998年版,第120页脚注部分。