马思聪多恨中国 马思聪:“把每一个音符献给祖国”

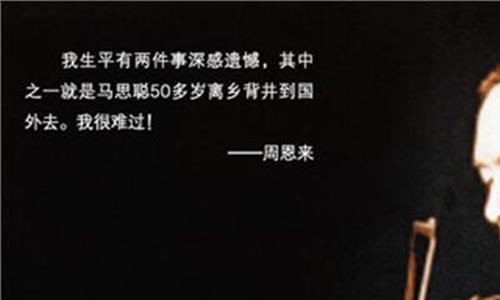

1971年,基辛格秘密访华期间,周恩来动情地说:“我平生有两件事深感遗憾,其中之一,就是马思聪50多岁离乡背井去美国。我很难过。”

1990年,被尘封了半个世纪的张学良,在台北圆山饭店公开庆祝90华诞,席间提出要听马思聪的《思乡曲》。当旋律在大厅内缓缓回荡时,张学良垂首哽咽。

在20世纪中国音乐史上,马思聪的名字是一个独一无二的存在。较之沈心工、李叔同、萧友梅、黄自等早期留学归来的音乐启蒙先驱,马思聪的与众不同之处在于首先是以演奏家身份扬名。就演奏和作曲成就之高、创造力持续时间之长、作品影响之大而言,他无愧于“中国小提琴第一人”之美誉。

以“思乡曲”为主题,马思聪饱经离乱坎坷的“命运交响曲”,为今人留下一段百味杂陈的“弦外之音”:1948年,报国心切的马思聪谢绝美国驻华大使司徒雷登的亲自邀请,从香港投奔即将改变“颜色”的中国的心脏北平,不料却因不堪忍受摧残,于文革中铤而走险,逃亡美国,成了一名“叛国者”。

20年后,他终获昭雪,却溘然长辞。生前虽对故土一往“琴”深,奈何魂逐飞蓬,恨别经年,竟成永诀。2007年底他的骨灰才得以归葬故乡,归去来兮整整40年。

在其春风雨露、熏陶作育之下,林耀基、盛中国、向泽沛、杨宝智等杰出门生在演奏、教学等方面建树深茂,傅聪、刘诗昆等钢琴名家也得承其恩泽,推动以小提琴、钢琴为代表的西洋音乐艺术,在中国落地生根,开枝散叶。

“善教者,使人继其志。”马思聪留给后世最宝贵的财富,是一句名言:“我要把每一个音符献给祖国。”叶浅予在《为马思聪饶舌》一文中写道:“受过欺凌而被迫逃亡的人,最懂得祖国的可爱,爱国之心也是最切。马思聪不欠祖国什么。”琴声如诉,乡思不绝,谁解其中味?唯有赤子心。

人物名片

马思聪(1912—1987),广东海丰人,中国第一代小提琴音乐作曲家与演奏家。早年两度赴法求学,曾入法国南锡音乐学院和巴黎国立音乐学院进修,1932年归国后,创办中国第一所现代“私立音乐学院”广州音乐院(星海音乐学院前身)、担任院长,任教于中央大学教育学院音乐系。

抗日战争爆发后,转辗于华南、西南各地频繁演出,先后任中山大学教授、中华交响乐团指挥、贵阳艺术馆馆长等职。抗战胜利后又担任台湾交响乐团指挥、广州艺术音乐系主任、上海中华音乐学校校长、香港中华音乐院院长等职。

新中国成立后任中央音乐学院首任院长,中国音乐家协会副主席等职。文革中被迫出逃,赴美定居。1987年5月20日于美国费城逝世。代表作品有:《思乡曲》、《摇篮曲》、《西藏音诗》、《塞外舞曲》等。

序曲

音乐“神童”

横空出世

音乐“神童”

横空出世

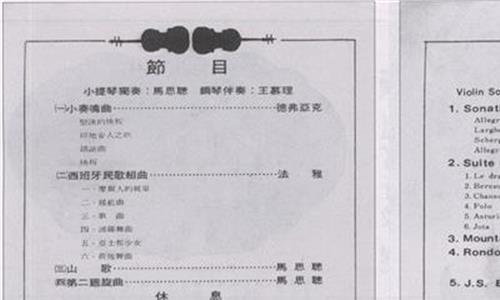

1929年,一位年仅17岁的小提琴家在广州、香港、上海、南京等地陆续登台,“每次表奏,会场必人山人海”。广州《民国日报》称其“天才名副其实,技艺登峰造极”;南京《中央日报》赞其“神技一奏,全场屏息凝听。

其顿挫抑扬,令人神志飘逸”;上海《大众文艺》呼之为“我国最近的乐宝”。从1929年10月到1930年1月短短三四个月间,仅上海《申报》就在其莅沪期间连续作了16次报道,演出之外,凡访故省亲、联谊酬酢,备悉其详。

不及弱冠能惊世,占尽东风第一枝。这便是马思聪传奇人生的破题之笔。1923年,11岁即随长兄马思齐赴法,15岁成为第一个考入巴黎国立音乐学院的亚洲人;17岁在广州长堤青年会等地举行独奏会,是现代中国第一位举办个人独奏会的音乐家;1932年归国创办中国第一所现代“私立音乐学院”广州音乐院并担任院长时,才不满20岁。

马思聪并非生于音乐世家,却是音乐家族的“马头”。他于1912年出生在广东省海丰县一个开明的书香家庭,父亲马育航曾参与反清运动,在陈炯明手下做过广东省财政厅厅长。马思聪曾说:“我的家庭一向和音乐是很隔绝的,亲戚里头想找一位能拉拉胡琴,吹吹洞箫的人是办不到的事。”然而,马家10个子女(两个早逝),出了7位教授,其中有5位是音乐教授。

“天才”之于马思聪,绝非过誉之辞。在小提琴之前,他会风琴、口琴、月琴,赴法期间除精研小提琴、钢琴和作曲,还辅修箫,学过单簧管,12岁写出处女作《月之悲哀》和《项羽自刎》。据说他在13岁入读南锡音乐学院期间,一年半内拉完了帕格尼尼所有的小提琴作品。

他的自我评价却是“傻气”:每天练琴6小时;倾盆大雨之中骑车去上课,淋到全身湿透;为锻炼体格,无论冬夏奉行“二衣主义”,只穿两件衣,冬天洗冷水澡,“零下20℃没有使我投降”,立志“要做一个天不怕地不怕的好汉”(马思聪《童年追想曲》)。

留学期间,马思聪遇到了影响一生的恩师犹太作曲家毕能蓬。“毕能蓬先生不仅是我的和声学作曲法的教师,他同时是我整个艺术修养的指导者。”(马思聪《创作的经验》)毕能蓬教他“学习时尽量严格,创作时尽量自由”,要注重人文修养,作品要“体现本民族的风采”。

1955年,就读中央音乐学院少年班的傅聪获得第五届国际肖邦钢琴比赛“马茹卡舞曲奖”。参赛过程中,时任院长的马思聪给予了傅聪不少“改进意见”,事后又撰文重申文艺修养和磨练技术的重要性,将恩师毕能蓬的心得反哺国内学子。

马思聪还在巴黎结识了冼星海,当时冼星海处境窘迫,失业十几次,在浴室当堂倌。马思聪钦佩好友历经万难,从不灰心的精神,为其引荐名师。后来在他笔下再现了这样一幕:两个意气相投的中国青年在天黑之后,纵情谈论音乐,穿行于灯火辉煌的巴黎街头,“四面八方的天边,像大火焚烧般的一片通红……”谁曾料到,这对日后光耀华夏的岭南双星均陨落海外,最终于白云山麓泉下重逢,结伴长眠。

主题

一曲成谶

终生思乡

抗战爆发后,马思聪一家随中大迁徙和时局动荡,浪迹梧州、桂林、贵阳、昆明、澄江、重庆、广东坪石等地,仅1943-1949年间,7年之内就搬了20多次家。

战争是铁与血的尖锐交响。空袭炮火震碎了象牙塔,救亡怒潮席卷书中桃源,马思聪这一代知识分子的心境,也随着神州震荡的节奏,山河破碎的曲调,在“阳春白雪”和“下里巴人”之间急遽摆荡。

1942年应民盟邀请,马思聪夫妇与叶浅予、戴爱莲、钟敬文、聂甘弩等流落至桂林的文艺名流泛舟漓江,两天一夜尽诉心曲。船到浪坪,众人又在黄昏江边草地上野餐、联欢,思聪拉琴,爱莲起舞,大乱之中暂消块垒,都有些“梦里不知身是客”的恍惚。(李凌《思聪三年祭》)

另一方面,马思聪从崇尚室内乐等“雅乐”,转而关注“民众的需要”,认识到抗战歌是“民族斗争中宏伟的推动力”,创作了20首抗战歌曲。(《我怎样作抗战歌》)他与广东文艺界同仁精诚合作,包括与诗人金帆“吹响”《自由的号角》,与欧阳山以广州方言合写《武装保卫华南》。

在“台前琴声,台后儿女哭声”的环境中,他在各地义演筹款,深入学校、厂矿、乡间组织抗日歌咏活动。没有舞台,就露天演奏;没有灯光,用蜡烛照明;借不到钢琴,就舍弃伴奏。滇桂僻壤扬弓,粤北陋室传艺,箪食瓢饮,难移其志;设帐授徒,不求束脩,甚至为穷学生倒贴学费,推荐工作。唯一令他苦闷的是知音寥落。

马思聪曾因姓名发音,被误当做粤剧名伶马师曾来唱大戏;有时观众觉得音乐会索然无趣,既不唱也不换行头,很不划算。有一次在柳州举行露天独奏音乐会,听众没听完就走了一大半,他非常伤心,写信告诉李凌。李凌安慰他,老百姓连野菜根都吃不到,根本没有接触音乐的机会,“你不要嫌弃他们”。

又列举《奥涅金》中的诗句奉劝老友:“我也许不免爱得浅薄,爱得粗鲁,只要爱是出于真诚,那是应该乐于接受的。”此后,马思聪仍到处播种、耕耘,曲目上则特意保留几首群众爱听的通俗小品。

马思聪代表作《思乡曲》从谱曲到填词都是在广东完成的。女儿马瑞雪在《父亲的思乡曲》一文中披露,1936年马思聪第一次来到北京,为京韵大鼓等北方曲艺所震撼。“七七事变”爆发后,他在广东省七星岩附近的广利谱写了《思乡曲》。

没有书桌,他栖身于阁楼之上,坐着小板凳,把五线谱铺放在凳子上,内蒙民歌《城墙上跑马》的旋律流淌于脑际,“他的灵思驰骋在塞北的黄土高原……”落稿后, 他拉给妻子王慕理听,“母亲听完流下泪来,她说:太美了,可是,好悲凉呵!”

另据其侄女马之庸透露,1942年春马思聪回海丰期间,与堂弟马思周联手为曲子填词,几天后,又在海城一所剧院作了首演。不久这首充满浓郁乡愁的歌曲,就从东南海隅传遍全国。

1942年,徐迟在致郭沫若信中,谈到他听了《内蒙组曲》(《思乡曲》为其中第二首)后非常激动,“遂至失眠”,好像读了《屈原》和鲁迅的《阿Q正传》那般激动。

“举目回望,四野荒凉,落日依山,雁儿飞散。”在马瑞雪看来,“与其说父亲是"思乡",不如说是"恋乡"。”谁想一曲成谶,这首原本是在“想象着离开家园的凄惶”时写下的曲子,竟成了作曲家本人倾尽一生、天涯断肠的主题。

变奏诚心诚意孺子好牛

1949年4月,马思聪与沈钧儒、马寅初等100多位知名人士,从香港投奔和平解放的北平。随后,当选全国音协副主席,出席第一届全国政协会议和开国大典,同年底被任命为中央音乐学院首任院长。37岁时,马思聪的人生乐章转入一段不规则的快板,从最初“春风得意马蹄疾”到十余年后的“雪拥蓝关马不前”。

“诚心诚意做一条孺子的好牛”,这是马思聪给中央音乐学院校报的题词。除了强调试唱练耳、音阶训练等基本功之外,马思聪非常注重培养学生对音乐的敏感度、想象力和文化素养。他有句名言:学音乐的人第一感觉是耳朵,第二感觉才是手。

他教向泽沛拉《菲奥里罗》时,启发他把乐句想象成一条小溪,用心体会“幽咽泉流水下滩”的味道。有一次,马思聪带他去颐和园佛香阁,念起陆游的“城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台”,要他倾听飞檐上的铃铛,说:“那里有音乐,你听:叮当叮当”

1952年,马思聪“隔墙听音”,把15岁的林耀基从广州招进中央音乐学院少年班。林耀基记得,上课时老师常常示奏,讲解曲目细致入微,不时以中国名画、唐诗意境作参照。闲暇之余,马思聪引领一众后辈游览湖光山色,领略园林之趣,以此增进对音乐的理解,揣摩运弓的力度和音色,林耀基评价这套教学法“极其有益”。

马思聪家中藏有齐白石等名家字画,有一回上《流民图》作者蒋兆和家中拜访,还特意带上得意门生旁听两人论道,提升内涵。

马思聪要求严格,但人很和气。若是发现弟子偷懒不练琴,怒得满面通红也不会骂人,仅是把脸一沉。他辅导学生从不另收学费,只说“有国家给我的就够了”,还主动建议学生向盛中国的父亲盛雪等其他名家求教,与今时今日某些优秀学生沦为老师“私有”,师生只剩买卖关系迥乎不同。

为人称道的,还有马思聪儒雅内秀的个性。学生们评价他不喜高谈阔论,喜欢钻研,“是一个真正的文化人”,所以作品简单而有内涵,有一种“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”娓娓道来之感。他拉《思乡曲》,不像现在人那样一板一眼,而是很自由,一张一收之间,蕴含着一种半醒半醉的叹息。

马思聪从不炫技,只有一次破例露了一手。1963年“上海之春”全国比赛时,一位号称“东北一霸”的小提琴家找他当面讨教,拉了一首极难的帕格尼尼协奏曲。马思聪二话不说,拿出琴来重拉一遍,而且是凭记忆背奏。对方当即叹服:“厉害、厉害!”

和许多选择“留下来”的知识分子一样,马思聪积极响应号召,赴抗美援朝前线慰问演出,到淮河水库工地参加劳动,创作歌颂工农兵和新生活的作品。尽管如此,琴弓之下仍“杂音”频出:他热情肯定冼星海的成就和“勇士精神”,却又不客气地指出其技术缺陷;在贺绿汀成为批判对象时仗义执言;针对解放前的音乐派别之争,他对李凌说,提倡抗日救亡的音乐家好比黄河,而刘天华等人犹如黑龙江、闽江、红河、辽河,“各有功德,各有优胜,没有必要长久地势不两立”。

1949年第一届全国文艺界代表大会上,有人建议向毛泽东画像三鞠躬以示效忠,马思聪对此极为反感。他还是极少数敢于当面对毛泽东说“不”的人之一。有一次毛泽东和他谈音乐,认为艺术必须为人民乐于接受。而马思聪却举出贝多芬《第五交响曲》为例,驳称伟大的作品往往要历时多年才能为群众接受。

尾声永别故土苏武牧羊

上世纪50年代后期,一场又一场“揭发和批判”运动,令马思聪身心俱疲。因为“只专不红”,“把中央音乐学院办成巴黎音乐学院”,他从“拔白旗”的对象,步步沦为“资产阶级反动权威”和“吸血鬼”,被卷入“文革”风暴的核心。

抄家、关押、剃光头、戴高帽、全身贴满大字报、受批斗、写检查、唱认罪歌、被逼爬行吃草、打至遍体鳞伤……挚友弃世,妻儿成了漂泊四方的“饥饿的幽灵”。1966年11月28日,中央人民广播电台对台湾和海外侨胞广播停止播放《思乡曲》,改为《东方红》。马思聪自忖“死路一条”,万念俱灰,1967年1月15日晚,携家人和小提琴,从广州乘船逃往香港,转至美国。

4月12日,马思聪在弟弟马思宏位于纽约的家里露面,并作了《我为什么离开中国》的公开讲话:“我个人遭受的一切不幸和中国当前发生的悲剧比较起来,完全是微不足道的,眼下还在那儿继续着的所谓"文化大革命"运动中所出现的残酷、强暴、无知和疯狂程度,是17年来所没有的。”

马思聪“叛国案”在国内牵连极广,数十人遭隔离审查、蒙冤入狱,二哥马思武跳楼身亡。1985年获得平反之际,他才知晓身为“一介书生,满脑子音符的人”,“罪名”竟是“叛国投敌”!

在美期间,马思聪一家受到美国情报部门的多次盘问,甚至仪器测谎。他拒领“政治避难”救济金,只愿以提交作品为条件,接受作曲家协会提供的每月1200元美金补助,主要依靠演出和发表作品维生。

马思聪一家客居费城一套两房一厅的普通居室,陈设均是中式风格。每日他与墙上的齐白石、张大千默然相对,潜心读书、谱曲,闲时推草除叶,满腹愁绪都寄托在《相见时难别亦难》等作品之中。无法在异乡付梓或公演的作品,就装订成册予以封存。晚年马思聪仍勤奋执笔,精益求精,舞剧《晚霞》写了8年,改了8次,歌剧《热碧亚》的手稿有9寸厚。

“外地见花终寂寞,异乡闻乐剩悲凉。”上世纪70年代初,马瑞雪有一次在洛杉矶听父亲的演奏会,全场爆满,观众多为海外侨胞。《思乡曲》终,满座黯然。马瑞雪说,赴美后父母亲总共去过台湾8次,林昭亮、汪大卫等青年才俊都慕名来听音乐会。父亲所到之处,都有作曲家把《思乡曲》改编成乐队总谱,包括前苏联和台湾。

1984年11月,作家徐迟在美和马思聪会晤之时,发觉他“神志泰然,相当乐观”,但声音笑貌中“不时流露着一点点不易觉察的细微凄怆。”去国二十载,马思聪的内心已永成谜题。夫妇俩曾在家书中提到,初到美国半年都做同一恶梦,害怕被捉回去再逃不出来。

“文革之罪,头上伤痕仍在……何堪回首话当年!”1971年基辛格派人向他转达了周恩来的问候,马思聪关上门,独自大哭了一场。有一次听贝多芬的《命运交响曲》,他突然喃喃自语:“这个世界……”再无下文,失声痛哭。1985年正月初二,他会见平反后第一个前来采访的大陆记者,万分感慨地说:苏武牧羊19年啊!

马思聪一直等着“一个适当的时候”回国。他热心为昔日学生寄去美国大学报名表,关心祖国改革开放形势,念念不忘家乡的芝麻茶、擂茶、白字仔小调,梦想着“重新驰骋在祖国土地上每一个角落,拥抱全体同胞”,病床上还放出豪言,要登喜马拉雅山,要做“音乐界的拿破仑”。奈何天不从人愿,1987年5月20日因心脏手术失败,猝然病故,再也无法“归家洗客袍”。

马思聪没有留下遗言,只有书桌上留下的一篇未完成的遗作标题叫做《思乡曲》。他生前说过的一句话,与《思乡曲》一起流传四方:“国家不是房子,房子住腻了,可以换一间,祖国只有一个。”

总策划:杨兴锋 张东明

总监制:陈广腾

策划统筹:陈志 李贺 郭珊

本版撰文:南方日报记者 郭珊 实习生 黄泸容