张允和传记 曲坛二姐张允和与她的《昆曲日记》

与钱钟书、杨绛夫妇一样,周有光、张允和夫妇也是一对令所有人都眼热的情笃伉俪。他们相敬如宾,举案齐眉。他俩每日要碰两次杯,上午红茶,下午咖啡。这个习惯几十年如一日地保持着,雷打不动。

丁聪吹笛伴奏

由于张家四姐妹(元和、允和、兆和、充和)在文化界名声很响,熟悉她们的人都像对家里人似的称呼她们:其中张允和先生尤其受人尊重和熟悉。自从《最后一个闺秀》和《张家旧事》两书成为畅销书之后,她名声大噪,比学贯中西、成就卓著的周老有名多了,时不时要接受各种媒体的采访。

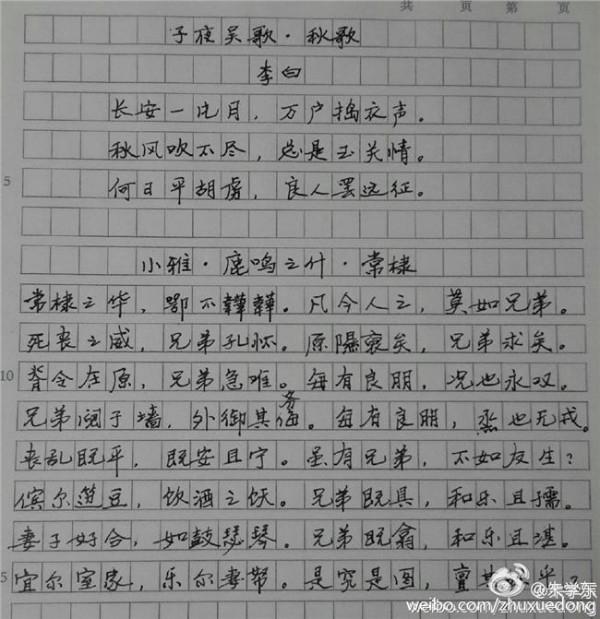

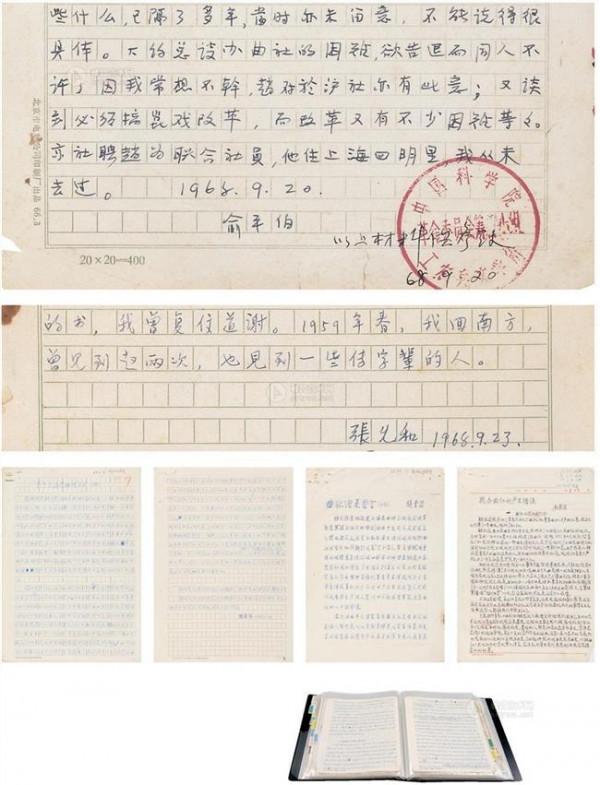

北京昆曲界都尊称张老为“二姐”。1950年,二姐曾是俞平伯先生的得意弟子兼得力助手,是北京昆曲研习社的联络部长;她天性活跃,因为随夫从上海调至北京,外面人都认为上海人善于交际。张先生自幼学戏,时不时亮亮相,漫画大家丁聪还给她吹过笛子呢。

那是在40年代初,他们都在成都。有一回,上演话剧《桃花扇》,秦怡饰演李香君,但她不会唱昆曲,导演就请张允和在幕后替唱,丁聪吹笛伴奏。1988年,丁聪还给他们夫妇俩画了幅漫画:周先生大脑门秃着,戴副深度眼镜,骑着三轮车,车上坐着张老,手持笛管,似唱非唱,若有所思,极为传神。

绰号“小活猴”“鹦哥”

张先生于昆曲既擅长表演,又有研究。她记有大量昆曲日记,里面有很多是通过观察、实践所得的感受和思考,而且还涉及到许多北京的文化活动和文化人物,所以具有很高的史料价值。现在委托人在整理,准备出版。

这一对相濡以沫的世纪老人住在北京朝阳门内一套老旧而又有点黯淡的公寓里,早已足不出户。前不久,我同两位文坛前辈屠岸和刘士杰分别去拜访他们两回。张先生已经92岁了,满头银丝,但保养得相当好,脸色白里透红,很干净,皮肤很光滑;如果拍特写的话,肯定会有许多人误以为那是位少妇。

老太太虽然22个月大时就随全家由合肥搬到了上海,后来又长期在苏州、上海学习、工作,但她的吴侬软语似乎并不灵光;自1956年至今,她在北京已生活了45年,而普通话也不灵。

她操的是安徽普通话。由于她曾在中学里教过书,又曾在会上发过言,所以听她说话还挺有味的。周先生已有点失聪,虽然戴着助听器,也还得凑近他大声说,他才能听得清。所以张先生必须提高嗓门说话,渐而渐之,她的音调变得又高又亮,而且速度很快,机关枪似的,滔滔不绝。这说明了她“猴急”的性格。

她在同学中还有个绰号,叫“鹦哥”,因为她喜欢穿绿色。这个兴趣也是至今依旧。她常喜欢穿的是一件绿缎子小棉袄。

挨整后成了家庭妇女我们聊了很多。

首先是她个人的一些往事。

在光华大学,有两位国文老师使张先生永志难忘:一位是中共早期领导人张闻天,另一位是钱钟书先生的父亲钱基博老先生。钱老先生教写作时,从不给学生命题,只给出典籍里的章句或短文,让学生作注,这使学生养成了查阅、研究的习惯。

张先生说,她1952年就光荣下岗了。解放初,他们夫妇从国外回来。她先是在光华附中教历史,用的课本是范文澜的《中国通史简编》。她对范老的教材颇为不满,曾写过两万多批评文字,寄给在上海的《人民教育》杂志。杂志社把稿子直接转给了北京的人民教育出版社。当时叶圣陶先生任社长,他一下就把张先生调到了出版社,让她参与编写新的历史教科书。

可是好景不长,在北京不到一年,她就挨整了。她气得茶不思、饭不进、觉不睡,身体状况急剧下降,牙床不停地出血。她以治病为由,要求请假回上海。回沪两月后,她的牙齿被拔得只剩下了三颗,她得等着装假牙。按当时规定,她可以请半年假,但出版社在第五个月时,就来信让她不用回京了。从此,她成了家庭妇女。

沈从文称之媒婆

沈从文先生一直喜欢戏称张先生为“媒婆”;因为三妹兆和与沈先生的婚事基本上是由她撮合的。不仅如此,她还定夺了大姐元和与名伶顾传王介的婚事。顾传王介是现代昆曲界的元老“传字辈”的代表人物,在30年代的上海滩曾经名噪一时,号称“第一小生”。

顾虽然德艺双馨,而且与票友元和早已心心相印,但一个是出身微贱的当时所谓的戏子,另一个是大家名媛,社会地位相差太悬殊,所以元和于1938年在汉口给远在四川的允和写信时,还拿不定主意。

允和当机立断,拿出家长式的口吻,回信说:“此人是不是一介之玉?如是,嫁他!”元和接信后,立马回沪,不久就跟了顾。喜欢炒作艳闻的上海小报曾以“张元和下嫁顾传王介”为题,大肆渲染地作了报道。

只有四妹充和的婚事不是她做的主,四妹不打招呼就匆匆嫁给了当时在中国留学的美国人傅汉思。我问她对刚刚去世的卞之琳先生与四妹的恋情有何看法。她说卞之琳先生其实一直在害单相思,他和四妹根本就合不来,一个太朴讷,一个太活跃。

四妹从未答应过卞先生,而卞先生却始终不渝,坚持不懈,还经常跑到周家来哭鼻子,诉说自己对四妹的爱意和四妹对自己的绝情。当然,四妹一方面躲着卞先生,一方面表现得挺大方的。有一回,卞之琳兴冲冲地跑到周家,不停地念叨着:“四妹对我真好!

”原来四妹吻了他一下——那只不过是四妹学了西洋的礼数,卞先生却当了真。张先生说,她敢断定卞之琳都没有吻过四妹,因为卞先生太胆小、文弱、缺乏男子汉的气概,不会讨女孩喜欢。

有一回,卞先生和她一起去野外玩,上坡时,卞先生想扶她一把,但又不敢伸手,只是在那儿犹犹豫豫、战战兢兢。张先生说:“像卞之琳这样如何能追到心比天高的四妹呢?”作为诗人的卞先生是把四妹作为一个理想形象来追求的,这样的追求在现实中注定要碰壁。好在那场由卞先生独演的悲剧延续了十多年,而没有纵贯他的一生。

为平凡女人写“列传”

张先生向我透露,美国耶鲁大学的著名汉学家史景迁先生要写一部他们张家的家族史,搜集资料已经有些年头了。我说,他们祖上有一位叫张树声的大人物,曾经是李鸿章的淮军的第二号人物;现在学术界对曾国藩、李鸿章等人在局部已经有些平反的言论,不知那位洋人将如何写张树声。

老太太一听我知道一些他们张家历史上的人事,马上高兴地对我说:“下次你回苏州,可以到我们家的老宅去看一看,我弟弟还在那边。”她马上给我抄了苏州那边的电话。

春节前,张先生住过院,但身体总的来说还相当可以,她一般在家静养,还要写些文章。她说脑子里至少有20篇文章要写出来,大多是写过去跟他们夫妇俩交往比较多的老师和朋友,故她现在很少接待客人。但一旦有客来访,她会像许多喜欢说话的老人一样,一个劲儿地说个不停。

我们只是听着,不好意思打断她。还是保姆跟她关系亲一些,所以出来提醒她,别累着了。尽管她说:“没事,多说话可以促进思维,而且有助于血液循环。”但我们为了保证她的休息,便告辞了。张先生最后说,从她出生起到现在,他们家里有过好多奶妈、保姆,都很勤快、善良,所以她要模仿她平生最敬重的司马迁,为这些平凡得不能再平凡的女人写“列传”。(作者:北塔)

日记,记日子。

历代帝王的“起居注”,平头百姓的“流水账”都类属于此。《昆曲日记》(语文出版社2004年7月版)别具情致,是专事记录昆曲的,像航海家的航海日志,令人刮目的是它出自于一位“家庭妇女”之手。说作者是家庭妇女并非危言耸听,自1956年因某种说不清道不尽的原因,她无奈地放下编辑的笔杆子,拿起主妇的锅铲子,围着锅头转,转到九十三岁曲终人散。她叫张允和。

张允和,何许人也?民国教育家张吉友的第二个女公子。上世纪二三十年代,张吉友在苏州毁家办学。老先生钟情昆曲,延聘名师回家教子女们拍曲,《中国昆曲大辞典》中称他的四个女儿为“张氏四兰”。长女张元和嫁给了昆曲名家顾传,三女张兆和的夫婿是沈从文,幺女张充和的先生是德裔美籍汉学家傅汉思(HansH.Frankel),老二张允和的丈夫是汉语拼音的创始人、文字学家周有光。都是一群昆曲迷。

1956年春,昆曲《十五贯》一炮走红。《人民日报》发表社论《一出戏救活一个剧种》,在京的昆曲迷们,雅兴大发,由俞平伯领衔创办了北京昆曲研习社,下设传承、演出、研究七个小组。张允和是社委委员、联络员。后继任社长。

张允和的《昆曲日记》以细腻、生动的文笔,录下了自1956年到1985年(中间因“文革”中断了15年),京华昆曲界的点点滴滴,大到党和政府给予的关怀和支持,周恩来观看演出,称昆曲是“花苑中的兰花”,全国昆曲界的重要事典,以至国际昆剧界的资讯;小至曲社成员的喜怒哀乐,一次演出“净赚17.75元”的收支账……

这是一家民间的业余小曲社,牵动的却是当代中国文学艺术的大世界。日记记载了周恩来、陈叔通、张奚若、钱昌照、叶圣陶、雷洁琼、赵朴初、张伯驹、匡亚明、郑振铎、王昆仑、顾颉刚、俞平伯、王力、朱德熙、丁西林、文怀沙,以及海牙国际大法官倪正等社会贤达、文化名流的身影,绝对的“往来无白丁”。

《昆曲日记》,那一手资讯为当代中国戏剧史提供了丰富翔实的史料,那丰富的曲目,让我们一闻中华传统文化的书香,那风云变幻时代的往事,留下了并不如烟的尘影。我们可从这部繁杂、琐屑甚而有点乏味的日记的字里行问,品出文化人诸多辛辣酸甜的百味来。

书中有两个形象鲜活的人物:俞平伯、张允和。

俞平伯是始作俑者,首任曲社社长。从筹划成立北京昆曲社到建社后若干重要的社务会议,都是在老君堂他府上开的。其太太许宝驯、妻妹和内弟都是成员。他的家是一个标准的“裴多菲俱乐部”。他是北京曲界振臂一呼而应者云集的人物,曲社的方针大略由他拟定,他率先指出昆曲的弊端,倡导改革,以至全本《牡丹亭》等重要剧本都由他润色定稿。在若干次会议上,他呼吁政府关注、扶持昆曲事业,拯救这个岌岌可危的文化遗产。

在那倡导“百家争鸣”的岁月,俞平伯、张伯驹、孟超等就昆曲问题也“放”得一鸣惊人,大有“老君堂里炮声隆”意味,为存真,且摘录1957年5月16日日记片段:

座谈会。

孟超(主席):田汉本来主持,因有外宾未到。田汉放火烧官僚主义,《戏剧报》预备发表。打破清规戒律。

张伯驹:“家家收拾起,户户不设防”,是流行的,那是五十年前。现在衰退,如书法研究会。昆曲在文学史上有地位,应成立昆剧院,多与群众见面。韵文学会与昆曲有关系,昆曲是韵文承上启下的。挖掘旧的,要写新的剧本。剧本完全开放,请大家大胆鸣放。

俞平伯:从小问题谈起,过去写“看了北方昆曲的感想”,被《人民日报》删去后一段。昆曲是幽谷的一朵兰花,要成为红火灿烂的牡丹花,有捧昆曲的嫌疑。今日通知“幽兰,使它重吐王者之香”,很恰当。曲高和寡的想法是错的,《十五贯》唱红之后,昆曲没有脱离危险期,电台广播少,政府有不够……

俞平伯理智,他偏爱昆曲有“度”,曾多次提出昆曲的“毛病”,指出“留下精华,去掉糟粕。过分乐观或悲观全不对。要改革必先保存。”拳拳之心可鉴。

如果说俞平伯是当家的“一把手”,那么张允和则是外交部长兼内务部长的“多面手”了。他俩一唱一和,有韵有致。

日记中的张允和是个“上蹿下跳”、“左右逢源”、“四方游走”、“八面来风”的角色。

张允和上蹿文化部、北京文化局,递报告、申请经费,厚着脸皮追讨补助;下跳,写稿子,发消息,写请柬,送戏票,出版“社讯”,社员闹矛盾,她当和事佬。左右逢源,遇到小问题请老朋友援手,碰到大困难,抬出叶圣老走关闯隘。

四方游走,借行头,租场地,社员会费和国家补贴入不敷出,她向友朋、亲戚化缘,雷洁琼等知名人士也解囊相助,为《牡丹亭》演出募捐募到大洋彼岸!全亏她人缘好,朋友多,一心为公,所以逢山有路,遇水有桥,八面来风。

虽然经营惨淡,但硕果喜人。建国十周年,全本《牡丹亭》是献演节目之一,几年间排演50多个折子戏,普及了北京的昆曲队伍,联络团结了江、浙、沪及全国乃至全世界的一些曲友。她撰写的介绍南昆全福班活动的《江湖上一个奇妙的船队》,被曲界公认为“极具史料价值”资料。

北京曲社因“文革”中断活动十五年。1979年,由章元善领衔,张允和活动了数十人联合签名致信俞平伯,恳请他再度出山主持曲社。俞复信因病不能胜任。后由曲友公推她继任。那时张允和已七十高龄,身体又差,但她不负众望,全身心投入曲社工作。

她主张拯救昆曲用“三录方针”:录文、录音、录像。提出要提高昆曲学术水平,把昆曲冲向国际舞台。1985年她与钱昌照、赵朴初等五十八人发起成立“中国昆曲艺术研究会”。直至1987年因年事太高,张允和方辞去社长一职。

张允和,人称“二姐”,口碑极佳。作为家庭妇女、曲社一员,她是“家事曲事事事关心”(自语)。且看她的几则日记:

近来我家里“人仰马翻”,周有光因病入医院检查,可能二十七年的青光眼有些问题。他5月14日要上欧洲维也纳开国际标准会议。我呢,去秋大病一场,也住过一月医院。最近复查,已确诊“胆结石”,惟一的儿子、媳妇都在美国短期工作,惟一的孙女本月11日去四川出差……(1983、4、17)

昨日下午三时多,忽然心绞痛,马上用“炸药”吸入(她装心脏起搏器。笔者注),开了大档阳离子,二十分钟情况良好。杨大业来,杨仍要我担些社务,再考虑吧,曲社应解决的问题(略),春节要拜望(略)送照片(略)……(1984、1、14)

一度时期,张允和以曲社为家。对曲友的生活问题,工作调动问题,团结问题,只要她能帮上的忙,全力相助。每年岁末,她都要自撰曲谜赠曲友贺岁。她怀念逝去的曲友,除撰文哀悼外,在1983年除夕还别出心裁的编了个《昆曲录鬼簿》,记下逝者名字,以志纪念。

《昆曲日记》中还记载了“张氏四兰”热爱、弘扬昆曲的趣事:大姐张元和刚结婚不久,唱过一出《琵琶记·盘夫》,以至有曲友说张元和刚做新娘子就“盘夫”了。元和回忆说“害得我好难为情”。小妹张充和在美国耶鲁、哈佛等二十二所大学教授昆曲,宣扬中国文化。

开始是“孤军奋战”,不,而是一人战斗,最初几次演出时,自己先录音笛子,表演时放送,化妆麻烦更大,没有人为她梳大头,就自己做好“软大头”,自己剪贴片,用游泳用的紧橡皮帽吊眉。充和还培养女儿傅爱玛唱昆曲,女儿九岁登台,“母女二人有时你吹我唱,有时我唱你吹,很是有趣。”

1983年4月26日的日记,张允和如数家珍般回忆平生看过的戏达524出,自己演出过的戏有28出。一一列出名目、剧种。这部《昆曲日记》是她痴迷昆曲人生的总结。

张允和大器晚成,“晚”到九十岁时才“成”。1999年她先后出版了《多情人不老》、《最后的闺秀》和《张家旧事》,一时甚为文化圈内人士津津乐道。她还常在中央电视台上露面,语言俏皮,举止又有戏剧味,观众都说她是个“俏老太太”。她曾自豪地对笔者说:“我现在比周有光还有光!”

十分遗憾,张允和的《昆曲日记》不知在多少家出版社旅行过,仅笔者代为经手的就有江、浙、鲁、沪地五家出版社,都被视为“鸡肋”“割爱”了。以致张允和告别人世时未能一闻《昆曲日记》的书香。最后还是由她相濡以沫七十年的老伴、时龄百岁的周有光先生帮她圆了出版的梦。

《昆曲日记》,记录了张允和人生的小舞台,却让人读到五彩缤纷的社会大世界。(作者:张昌华 文汇读书周报)

![>张允和与沈从文 [扉闻]沈从文与张兆和——从第一封信到第一封信](https://pic.bilezu.com/upload/7/21/7219aa59109935154caef4abc39bae84_thumb.jpg)