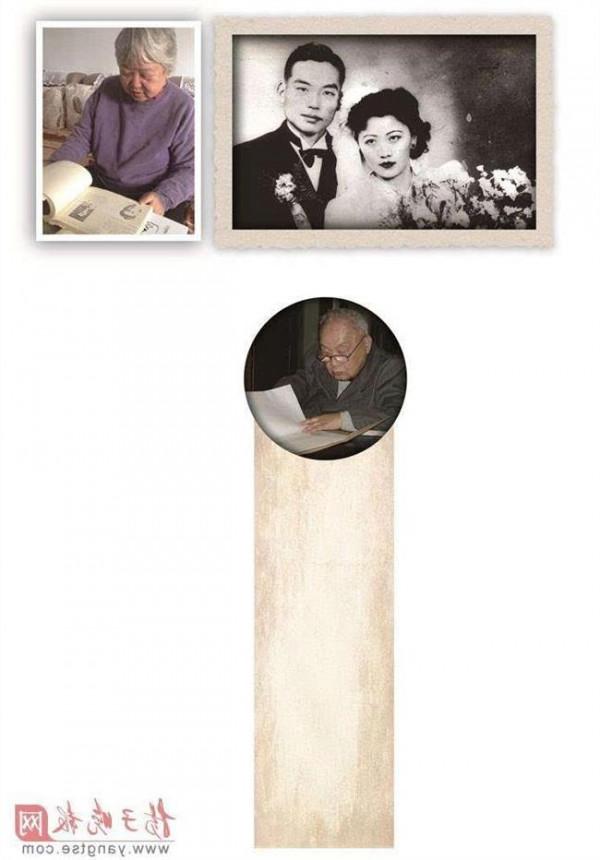

熊向晖夫人及子女 熊向晖之女熊蕾讲述父亲的“另类”(组图)

当时,我并不觉得这是什么大不了的事。但是事后回想起来,很多人在那场风暴中,六亲不认,翻脸无情。父亲自己也是被批斗的对象,风雨飘摇。然而,对落难的亲人,他一直抱有浓浓的感情。这使我对父亲的亲情有了一种别样的感受。

父亲对他的胞弟、我三叔的感情,也令我感动。

自小,三叔是我们家里的一个秘密。他在1948年去了台湾,台海相隔,三叔成了奶奶的痛。我第一次知道有这个三叔,是被推荐上大学,政审外调到父亲单位时,查出了这一“海外关系”。加上我另一桩“罪过”,结果,我被学校拒之门外了。后来几经周折,我才上了南开。

从此,我对这个从未谋面却险些影响我“前程”的三叔充满好奇。父亲很少讲起三叔。可我发现,他在内心深处一直惦念着这个弟弟。

父亲的工作使他能看到港台报纸。上世纪70年代中期的一天,他从一份台湾报纸上看到了三叔的消息,说三叔是台湾中学教授“三民主义”的权威。因为三叔对我们已不再是秘密,父亲特意把这张报纸拿回来给我们看。我后来不止一次听父亲以称赞的口气跟亲友们讲:“老三还是台湾教三民主义的权威呢。”父亲是共产党员,跟三叔政治信仰不同。然而作为哥哥,他显然为自己弟弟事业有成而高兴。

父亲虽言谈风趣犀利,但平素威严而不苟言笑。他对家人的浓浓亲情,不在言辞和物质,而是一种深沉的爱。2005年9月9日父亲去世后,在美国的表哥发来唁电,称父亲对“大到国家小到熊家”,都是“有功之臣”。

友情

父亲不好交际,更从不巴结。他没有任何酒肉朋友,和他交往的,必是挚友。这些好友,无论是官是民,大家都很平等。如果哪位好友“官儿”大了,父亲会坦率地告诉他,你有事就找我,但我不会主动去找你了。

这种君子之交倒还罢了。让我颇感“另类”的,是父亲和国民党胡宗南部故人的友情。

我曾以为,父亲“国军”方面的故旧在知道父亲是共产党员之后,必定会对他恨之入骨,再无交情可言。想不到上世纪80年代初,在父亲之前曾任胡宗南秘书的程开椿老伯第一次从美国来大陆探亲,一定要见父亲。之后其他人来大陆,也是这样。于是,我对这些“国军”将领充满了好奇,并终于在一位老伯那里得到答案。

那是1990年4月,去台多年的张佛千老伯第一次回大陆,一到北京就打电话给父亲。父亲问他有什么安排,时年84岁的张佛老说,“没见到你之前我不做任何安排”。要知道,张佛老比父亲大十几岁,而且父亲在胡宗南那里是上校的时候,他已经是少将了,资格很老。

未获《环球人物》杂志事先书面许可,任何媒体不得转载《环球人物》杂志图片及文字内容,违者《环球人物》杂志将追究其侵权责任。

张佛老来我家时,我恰好在。趁父亲不在的时候,我向这位随和的老人提出了憋在心中很久的疑问:“您听说我父亲是共产党员以后,对他是什么感觉?”

张佛老说:“第一是惊讶。他是共产党,我一点没有看出来。第二是感谢。他在胡先生身边,有很多机会可以杀掉胡先生,可是他没有。第三是佩服。他这个事情做得太漂亮了。”

我有些愕然,问:“难道你们不恨他?”

张佛老说:“为什么要恨呢?你父亲入共产党在前,到胡先生身边在后,那是各为其主。要怪只怪后来蒋老先生非要打内战。如果不打内战,大家不是相安无事吗?”

父亲的另一位“国军”挚友是孔令晟(音同胜)老伯。孔老伯长父亲两岁,他和父亲同在1937年“七七事变”之后投笔从戎,同是黄埔15期的同学,整个抗战时期又同在胡宗南部。不同的是,父亲在加入胡部之前,就已经是共产党员了。他奉命隐藏身份,成为共产党布置在国民党内的一颗“闲棋冷子”。孔老伯则是铁杆国民党,黄埔毕业后一直在战斗部队,国民党去台湾后,他先后当过蒋介石和蒋经国两代“总统”的侍卫队长。

一个是共产党的离休部长,一个是国民党的退役中将,关山阻隔几十年,直到大陆改革开放,台湾解除戒严状态之后,两位老人才于上世纪90年代中最终在北京重逢。在他们身上,我看不出什么“道不同不相为谋”的隔阂,两人不见面总是相互惦记,见了面就十分亲热。父亲无缘去台湾,而孔老伯有个女婿是一家美国公司的中方代表,与夫人常住北京,使孔老伯总有机会来大陆。而他每来北京,必要见父亲,每次见面,他们都有说不完的话。

随着和那些“国军”老伯交往的增多,我逐渐理解了不同政见的父辈们超越党派的友情。那是当年在抗击外侮的血雨腥风中凝练出来的血浓于水的兄弟之情。这正是“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”。更何况他们本无个人恩怨。

较真儿

“外事无小事”,是外交界的一个金科玉律。不少外交官常会念叨着这句话,遇事裹足不前。而父亲却不然。他常常会跟上级较真儿。

1973年8月,父亲任驻墨西哥大使一年之后,奉调回国,另有任用。

8月初,在他已经向墨西哥总统和政府内外的朋友们辞行之后,墨西哥外长找到他,说墨西哥总统9月1日要向议会做咨文,邀请前三届总统,同时希望他当年访问过的6个国家各派4人作为贵宾参加。邀请的中国贵宾,是时任国务院副总理的陈永贵等4位。

父亲马上把墨方的意见报回国内。在焦急地等待了10多天之后,直到他快离开墨西哥之前的8月下旬,外交部才有了明确的答复:中央批示,这4个人因故都不能访问墨西哥,请婉拒其邀请,将来有机会再去。

接到这个电报,父亲很失望。虽然这是中央指示,且他回国后另有任用,不会再和墨西哥有什么关系了,但就此作罢,不是父亲的性格。他担心这样一来,墨西哥方面会很不愉快,过去一年的工作,包括毛主席和墨西哥总统埃切维利亚会见的成果,都有可能付诸东流。他辗转反侧,一夜没睡。最后决定,尽管中央有指示,外交部有成命,他有意见还是要提。

父亲向国内发回电报说,墨西哥政府邀请的这4个人都不能来,出乎他意料之外,而现在即使他们能来,也来不及了。能不能想个变通的办法?父亲向国内建议:推荐黄华代替这4个人访问墨西哥。黄华是签署中墨建交公报的中国政府代表,又是中国驻联合国首席代表,在国际上也有名气。

如果墨方接受,那就皆大欢喜;如果他们不接受,那责任就到了墨方一边,于我方无害。电报发回,国内马上回电同意。父亲于是跟墨西哥方面提出建议,墨方欣然接受。

后来,周总理见到父亲,告诉他,当时正在开中共十大,忙得一塌糊涂,外交部来文就画个圈,没过细想。总理对父亲说,后来看了你的电报,你提的意见是对的。

很少有大使敢对已经有中央批准的外交部成命说“不”。但是父亲说,我觉得命令不妥,就先不执行,不管是谁,我先提意见。如果我提的意见不当,可以批评,我接受批评。但是争一争,就有可能获得外交上的主动,巩固已经建立的关系和友谊。

未获《环球人物》杂志事先书面许可,任何媒体不得转载《环球人物》杂志图片及文字内容,违者《环球人物》杂志将追究其侵权责任。

信仰

信仰始终如一,本应是共产党员的本色。之所以把它也列为父亲的“另类”,是因为在当前这个物欲横流的时代,信仰好像不再时髦,特别是你的信仰似乎在为许多人包括你曾经的同志不以为然或弃之如履的时候。而父亲,他的信仰却从未动摇,对自己所信仰的共产主义的终将实现也从未怀疑。

其实,印象里的父亲,从没有跟我们说过报纸上的那种豪言壮语。有时候拿报纸上刊登的一些回忆革命前辈的文章来对照父亲,竟发现父亲远没有人家“革命”。然而,从父亲身上终于感悟到,“革命”不是挂在嘴上,刻意去表现出来的。那是一种发自内心的认同而不为飘忽不定的潮流所左右。

2001年,为纪念中国共产党成立80周年,中央电视台《焦点访谈》栏目组来采访父亲。访谈中,父亲回忆起他1936年12月在清华大学读书时,秘密加入中国共产党的情景。时年82岁的父亲对65年前入党的一幕记忆犹新,并流利地背诵出当年的入党誓词:“……牺牲自我,永不叛党,为共产主义奋斗终身!

”接着,他讲到宣誓之后,三个秘密党员心里默唱《国际歌》,父亲念出了那句歌词:“英特纳雄耐尔,就一定要实现!”这时,父亲的眼睛闪闪发亮。

父亲的信仰之所以坚定,在于他并不是为了个人讨出路而参加共产党,而是经过了认真的学习和思考,有了足够的理论准备。

虽然从清末民初以来,父亲家族的命运跌宕起伏,但是从来没有到活不下去的地步。作为官宦之家,若为讨个人的出身或前程,父亲并不需要参加共产党。但是,父亲选择了和被压迫阶级为伍。父亲的选择,决不是盲目的。

从同辈人当年的记述中,或许可以看到父亲年轻时思想发展的脉络。父亲1936年从江苏省立南京中学毕业时,同级学友出了一本纪念册。纪念册中,有同学之间的相互评价和同学们的代表作。一位名叫杨承栋的同学,为父亲写下这样的评语:

永远没有退避,永远只有向前,这表示着他具有如何正确而进取的人生观,倘使缺少这,只不过是一个俯拾即是的,脑中装满五车书的所谓“好学生”而已!

由于这进取的人生观,才能取得把握现实的钥匙,打破了纯个人主义狭隘的天地,不迟疑地成为时代斗士的后继者。

这位杨承栋,就是新中国成立以后担任过中共中央宣传部副部长的许立群。不过,在写下这个评语的时候,他和我父亲还都没有加入共产党。

有这样的人生观,有这样的思想基础,父亲选择为共产主义而献身,应该是很自然的事。也正是因为在上个世纪30年代就经历过那样光明与黑暗的较量,父亲才能坦然面对后来很多的风风雨雨。他不像很多同辈人,对社会和党内的丑恶,要么痛心疾首,牢骚满腹;要么垂头丧气,万念俱灰。他说,他相信历史,相信人民。所以,他从不悲观。

父亲的信仰,也体现在他对毛主席和周总理那一代领导人始终如一的崇敬。他曾对人说,“对自己民族出现的杰出人物不知爱惜,是很可悲的”。在大放卫星的年月里,他反感那种不切实际的浮夸风和个人崇拜,但是当革命褪去光环的时候,他坚决反对不顾历史事实地否定一切。在个人崇拜甚嚣尘上的年代,我家里没有挂过领袖像。而当上世纪80年代以后,一些否定毛主席的思潮暗流涌动时,父亲则把他和毛主席握手的照片放大,挂到他的书房里。

这就是父亲的“另类”,却也是他的可敬可爱之处。