郭正亮谈如何统一 统一比分裂好 和平比战争好

关于投票制度的另一种研究,曼瑟.奥尔森的“集体行动的逻辑”告诉我们,由于利益集团的存在,他们通过院外活动,可以影响代议制的公共选择过程,使之偏离大多数人民的利益。不同利益集团影响力的大小,往往与集团内的人数成反比。

人数越少,通过院外活动改变法律和管制规则、使之有利于自己所带来的单位利益越大,同时人数越少,越容易联合起来。所以在代议制的情况下,经常有可能多数服从少数,尤其是当这些少数人利益集团具有政治优势的时候。因此就会有一种可能性,少数人利益集团打着“民意”的旗号以牟其私。

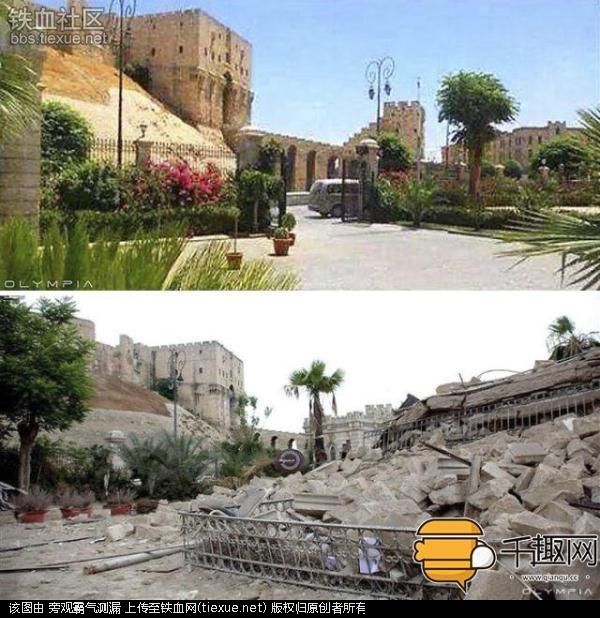

从二战以后国际社会达成的有关国际正义的原则来看,马关条约所依据的规则,是社会达尔文主义的强权政治规则,它不仅承认侵略和国际掠夺的合法性,还承认依据这种侵略所获得的“报酬”(如割地与战争赔款)的合法性。中国除了割让了台湾,还向日本赔款两亿两白银。

这种国际规则激励了民族国家竞相扩张军备,进行武力竞争。其结果,一方面,是一些国家的福利增进是以另一些国家人民的更大灾难为代价,如马关条约之后,中国人民承受了更为沉重的税赋,中国政府的财政从此破产,为了偿还因赔款而欠下的债务,使中国失去了在海关自主权。

更不用说在这样的背景下的社会体系崩溃导致的战乱和饥荒。在另一方面,强权之间武力和军事竞争最终导致了空前惨烈的两次世界大战。

出于对这一悲剧的反省,国际社会才最终修改了国际政治规则。侵略被认为是非正义的,殖民主义也是没有道德基础的,一个国家也不能凭借战争来获得收入。尽管在这之后还有冷战,还有局部战争,这一修改究竟减缓了社会达尔文主义竞争的压力,开启了走向世界和平的努力。

更为重要的是,它为这个世界提出了一个有关国家间关系的历史正义的观念。二战以后,台湾向中国的回归,不仅因为中国是战胜国之一,在国际规则意义上,这是历史正义的伸张。就象被人掠夺的东西要物归原主,被拐卖的孩子要回到母亲的怀抱一样。

台海网2月5日讯“总统”选举失利的民进党主席蔡英文,表示将检讨两岸政策。曾任民进党ECFA因应小组发言人的前“立委”郭正亮昨天主张,民进党要勇于提出新思维,不要简单把“九二共识”、“一中宪法”立刻和“统一”画上等号,这样只会自创牢笼,走不出两岸困境。

当然,在台湾被割让之后,台湾人民对日本帝国主义进行了反抗,并且经历了一段苦难的历程。任何人都不能无视这一点。但如果从近代以来的大的历史背景来看,台湾人民的苦难是全体中国人民的苦难的一部分。中国唯一的错误是她过于仁慈和不够强大。

自马关条约以后,大陆中国人也经历了不亚于台湾人民的苦难。其中最为深重的,就是日本受到马关条约的鼓励而发动的长达八年的侵华战争。两岸都有悲情。这样的悲情意识,本应会更进一步凝聚两岸人民的文化感情,却不会成为疏离的原因。

关于台湾问题,无论是大陆还是台湾学者,运用的理论资源主要有三种。一种是马克思主义,一种是现代西方政治学理论,一种是中国传统文化。一些台湾学者,如东吴大学的郭正亮教授,在提出“台独”的主张时,使用的是西方政治学的词汇,似乎这种理论可以用来支持台湾的分裂主义。

但在我看来并不如此。尽管我不是政治学学者,但我多年来主攻制度经济学,广义而言,它包括公共选择理论和有关利益集团的理论(即曼瑟.奥尔森教授开创的“集体行动的逻辑”)。它们作为西方政治学理论的一个组成部分,是不能用来支持民族分裂的。

二、适用一致同意原则的宪法问题

连战成为了两岸和平统一努力的一个失败的符号:2005年连战来到北京开启两岸“破冰之旅”,彼时的连战意气风发,在北京各地掀起大陆民众的追捧,昔日连战去北大参访,民众强力围观,掌声欢呼声不断,更有一众大陆国粉二逼青年或中年或老年感动至热泪盈眶者,船长当年就混迹在这自发而来的欢迎人群中冷眼旁观,亲耳听见身边有大叔动情道“这才是正统啊”~~船长当时心头只如一万匹***奔腾而过:是否挺TG是立场问题,是否国粉是你妹的智商问题呀有木有!

果然十年一个轮回,连爷爷再访北京,回到台湾俨然成了那边的“卖国贼”,只“赢得”飞鞋臭鸡蛋口水横飞文攻武吓无算。忍不住吐槽一下大陆国粉的智商,人家都不拿自己当中国人,你们还非要拿人家当中华正统,这叫人从何说起呢!回头必须得再写一篇“与国粉做同胞是怎样一种体验”了。

台湾的事实也确实如此。甚至“台湾独立”的主张,最初也是由某些美国人提出的;有些台独意识又是日本统治时期“皇民化”的结果;所谓“50年的两岸分治”,也是因为美国的武力介入造成的“事实”。我们当然不否认有些人的台独主张没有任何外力的影响,但如果台独确实与某些外国的国际战略相吻合,独立的主张本身就会被亵渎,它最终要靠对一些强权国家的依附来实现。因此,独立就走向了它的反面,即依附。

四、“台独”缺少独立性

一、投票范围先于投票

没有统一的统一:国民党“一中各表”突围

在一系列的台独主张中,走得最远的,莫过于从文化上将台湾从中国分离出去的“理论”。例如,淡江大学的施正锋教授指出,由于台湾与大陆分离了将近五十年的时间,已经形成了不同于中国文化的“台湾文化”,在台湾正在形成了一个新的“民族”(1999)。如果施教授的逻辑真能成立,也许是台独的最有力的依据。因为在公共选择理论中,文化差异性是导致投票程序失效的一个重要因素。

换一个角度看,即使在台湾岛内投票,投票所要做出的选择,也是一个宪法层次的问题。所谓宪法问题,是指涉及到人的基本权利,人的行为的基本规则和政府主要机构的主要运行程序的问题。如人是否有言论自由,就是一个宪法问题,它不能由任何一个一般投票制定的法律来决定。

如果出现了立法机构通过的法案违背了宪法原则,就应该以违宪的名义加以推翻。同样,改变人的国籍归属也是一个宪法问题。它可能产生上面讨论过的损害。如果要改变宪法,就要采用一致同意原则,即所有的人都同意,而没有一人反对。

这是因为,人与人的效用是不可比的,即使一种改变对大多数人有利,但只要损害了一个人,我们也无法判断给大多数人带来的利益是否能弥补对一个人的损害。

更何况,如果投票涉及的是宪法权利,即人的基本权利,就更没有理由采用多数主义的原则。当然在现实中,一致同意原则由于要求过于严格而无法操作,但仍然要求有关修改宪法的投票要超过一个相当高的比例,如四分之三(这是美国议会修宪的法定比例)才有效力。

同理,马关条约这个丛林规则的产物,也不能证明台湾应该独立。为了证明台独的历史合理性,一些台独分子不去谴责日本对中国的侵略,反而将台湾的割让看成是中国政府的罪责。他们指责清朝政府“抛弃”了台湾。这样,台湾即使不再是日本的殖民地,也不应该回归中国。

这种“理论”似乎是说,被掠夺者要为他被掠夺承担责任;掠夺者一旦被抓住和被制裁,掠夺之物也不应该归还被掠夺者。在任何社会中,这样的规则不会导致公正和效率,也不会有社会正义;同样,在国际社会中,也使历史正义不复存在。

七、文化中心与文化边缘

但是当我们谈论文化问题时,我们就不可能以小于100年为单位来计算。因为一个博大精深的文化,是长时期历史积淀的结果。它包含着世世代代人们的智慧,凝聚着试错过程的曲折,也付出了艰辛甚至流血的代价。对于后代人来说,一个优秀的文化传统相当于前辈遗传下来的财产,一个免费的社会资本或公共物品。

事实是,台湾和中国大陆同时作为中华文化的继承者,受益于成长了五千年的文化。即使在台湾与大陆对峙的五十年中,台湾人对中华文化进行了重大变革,也只能说与同时的大陆文化有了某些差异,而不能说“台湾文化”不同于中国文化。

中国文化不仅是一个地域概念,更是一个历史概念。它在台湾的五十年的支流,不足以用来否认五千年的根源。即使像孔子和耶稣这样的文化英雄,也不能说他们独创了文化。没有夏商周三代文化,也就没有儒学;没有犹太教,也就没有基督教。如果认为可以独创文化,使用了大量的文化传统的材料而不自觉,则有点过于自大了。

六、文化疏离与文化整合

当然正如奥尔森早已指出的那样,任何少数人的利益集团为了能够获得大多数人的支持,往往将一已之私,说成是符合大众利益的事情。如一个产业为了增加自己的利益主张对进口商品增收关税,却可以打着保护民族工业的旗号。

同样地,以李登辉为首的政治利益集团也可以将自己的政治利益说成是为台湾人民谋福利,因而将“官意”与民意混淆起来。更进一步,在他抛出“两国论”挑起与大陆的冲突后,又可以全体台湾人为人质与大陆抗衡。这意味着,如果遭到失败,则大多数台湾人会同样受到损害,但一旦成功则只有他和其利益集团中很少的一些人获益。用经济学的术语说,这是巨大的政治上的道德风险;即自己获益,而让别人承担成本。

盛洪

显然,台湾学者无法回避中国文化的问题。在另一个极端,又有一个台湾与大陆谁更“中国”的问题。例如海洋大学黄丽生教授在其论文“正史中分裂时代的‘中国’”中指出,“中国”一词包含了三层含义,一是政权的正统性,一是地理的中原地位,一是礼乐文化传统的继承者。

当中国在政治上统一之时,这三层次的“中国”概念是重合在一起的,但当分裂之时,这几个“中国”概念就可能互相分离。例如,在三国时期,虽然曹魏政权“胁天子以令诸侯”,占据地理上的中原地位,但蜀国的“刘皇叔”却似乎有更多的皇室血统和中华礼乐文化的传承;在南宋时期,虽然南宋偏安长江以南,却也以中华文化的正统自居,而女真人的金国因据有中原也称“中国”。

在黄教授看来,当今中国大陆与台湾的对峙也是一个新的分裂时期。尽管大陆中国占有中原,但从文化角度看,台湾似乎继承了更多的中华文化(1999,第146至206页)。

尽管我很注重主张台独的学者理论层次的讨论,但不幸的是,我也经常在他们的讨论中发现一些很政治化的词句,而这些词句与李登辉及其他主张台独的台湾政治人物的言词颇为一致。如“中共一个中国的主张是要矮化我政府为地方政府”,“统一就是吞并台湾”,“一国两制就是将台湾变为香港一样的地方政府”,等等。

这些说法似乎与中国大陆的台湾政策的目标相差甚远。“一国两制”不仅意味着要保留各自的原有制度,而且还意味着本地人的高度自治。

根据邓小平的说法,台湾的自治要高于香港的自治,即台湾可以保留自己的军队。因此根本谈不上“吞并台湾”,也不可能出现大陆人会派接收大员对台湾人进行压制的情况。而所谓“地方政府”云云,则和老百姓的利益无关,只与某些以政治为专业的人的沉浮相关。

当今世界的大多数国家都存在多级政府结构,人民的福利不会因为自己所属地方的政府升格为中央政府而有所提高。因此,关于所谓“矮化”的说法,让人们怀疑并不是“民意”,而是“官意”,是台湾某个政治利益集团的意愿。

三、官意,还是民意?

今年7月13日,我应台湾夏潮基金会之邀,到澳门参加了题为“中国意识与台湾意识”的研讨会。大约就在会议召开的前一天,李登辉发表了“两国论”,更凸显了这次会议的意义。尽管会议的发起机构是台湾的“统派”,但会议中还是有不少主张“台独”的学者。对于我来讲,这是第一次与如此多的台湾学者的直接沟通。使我好奇的是,台湾学者是用什

那么,什么决定投票范围呢?实际上,国家起源的契约论解释本身存在着一个悖论,即,投票的前提是人人平等,而在一个无政府状态下,不可能人人平等,所以投票的前提是存在着一个政府,而如果根据契约论,这个政府正等着大家投票产生呢。

因此在现实中,政府的产生并不像教科书中描写的那样,是通过投票瞬间完成的。在政府出现之前,必定有一个前政府的政治传统。而这个传统是历史地形成的。它包含了它覆盖下的人群的所有互动关系(如纠纷、冲突、竞争、合作等等)及其解决方案,尤其是冲突解决方案。

随着这个传统的演变,国家出现了。因而这个国家的疆域一般由这个传统的覆盖面决定。当然地球上不只有一种传统,一个传统的地理边界是传统与传统的抗衡中形成的。

不幸的是,尽管我们强调非暴力的合法性,但由于在不同传统之上没有一个裁决者,传统之间抗衡的方式往往是军事对抗。例如,不仅美国的独立是以对英国的军事胜利为基础,美国的疆域也是通过对印第安人和墨西哥人的暴力对抗而确定下来的。因此,是历史和文化传统,而不是某一部分当代人的当下意愿,决定了投票的范围。

根据上面的道理,如果有一个决定台湾是否独立的全民公决,其范围就应该是全中国。这不仅是由于大陆和台湾的中国人都共享着一种大的文化传统,而且根据公共选择的原则,任何一项涉及公共事务的投票,只有在所有利益直接相关的人都参加,并且获得他们的一致同意时,才会有效率,从而也才具有合法性。

这就是所谓一致同意原则。应该说,台湾与大陆对峙的现状并不是皆大欢喜的,但如果改变这个现状,走向台湾独立,则会对一些人带来损害,尽管也会给某些人带来利益。

受损害的人包括许多台湾人,他们自由进出大陆,并在大陆自由定居的权利将被剥夺;甚至在精神层面,他自认为是中国人的权利,享有中国国籍的权利也被剥夺;不少大陆人也会受到损害,因为他们将永远失去了自由到台湾旅游和定居的权利,不仅如此,许多由全体中国人共同拥有的财产,如被国民党转移至台湾的故宫博物院的珍藏和大量黄金储备,也将永远不属于中国了。

因此台湾是否独立,应由全中国人民投票。

即使我们在政治上很中立,从经济学的角度我们也能看到,当一个国家的一部分要分离出去时,很显然会对这个国家、包括分离的部分造成损害。首先是,当一个国家分裂时,领土自然会分割开来。无论人民在分裂的哪一部分,都会减少自由旅行和迁徒的空间。

而空间则是人们进行经济活动及生活的最重要的资源。当空间较大时,国内统一市场就会较大,分工和专业化就会更为深化,效率就会较高。这就是欧盟为什么要走向政治统一的一个重要原因。因此对一个正常国家的分裂,实际上就是在损害这个国家的福利。

第二,当分裂导致国家的规模变小以后,显然减少了相对于其它国家的抗衡力量。在没有一个世界政府的情况下,国与国的纠纷和冲突往往还要借助于国家力量。第三,分裂往往会产生分裂双方的敌意,这使得双方更依重武力互相抗衡。

这样一来,它们就会将更多的资源用于军事。这不仅消耗了原本是一个国家人民的实力,而且也为那些有武器制造优势的强权国家的军事工业提供了新的订单。因此,仅从自己的利益出发,某些外国也愿意看到一个国家的分裂,它们因此会将支持分裂作为自己的国际政治战略的一部分。

回想几年前,马关条约签订100周年之际,一些台独分子到日本去请愿,要求日本政府支持他们的台独运动。这使我大为惊讶。原来在他们心目中,台湾独立的历史合法性起源于“马关条约”。而在我看来,这不仅无异于“认贼作父”,而且是对历史正义的亵渎。

应该承认,黄教授的说法有些道理。在中国大陆,发生过剿灭中华文化的黑暗时期,即文化大革命;在大陆的教育中,中华文化传统的成分要少于台湾的教育读本;甚至在中文的运用上,台湾的平均水平也要高于大陆。但也应看到,这样的结果也有某些历史因素使然。

从整个中华文化的角度看,对传统文化的过激批评以至抛弃,与近代以来中西文明的互动或冲突相关。中国文明作为一个整体,要在西方文明建立的规则下立足,就必须至少是暂时抛弃强调天下主义、不尚武功、与人为善的中华文化,而接受西方的社会达尔文主义。

现在看来,承担此一重任的是中国大陆。其代价就是较少地保留了中华文化传统。而台湾,由于在冷战格局下接受了美国的庇护,则无需承担此责任,反而有空间弘扬中华文化了。

这虽然是一个历史的讽刺,却又是中华民族之幸。没有中国大陆在经济、政治和军事上的崛起,就没有中华文化复兴的机会。尽管台湾发展中华传统文化的宽松空间是由中国大陆的存在而产生的,无论如何,它为中华文化保留了传统。从这个意义上讲,此一时期对峙的不同部分,其实在为中华民族的再度统一和繁荣创造条件。

根据西方的政治学理论,国家的起源应有几种,其中有暴力起源和契约起源。而只有后者才被认为是有合法性的起源。即只要通过投票,就可以决定是否成立一个独立国家。那些主张台独的学者基本上就是运用的这种理论。他们认为,如果台湾人愿意,他们就可以通过投票决定成立一个独立国家。

但进一步的思考和国际政治实践告诉我们,这种理论应有限定。首先的问题是,在什么样的范围内投票呢?我们知道,如果投票的范围不同,投票的结果可能会大相径庭。

例如在前苏联,当1991年在全苏联范围就是否保持联盟进行全民公决时,多数人赞成保持联盟,而在这前后在各加盟共和国范围进行同样的投票时,赞成独立就变为大多数(小杰克.F.马特洛克,1996,第877一886页)。

但如果进一步划小投票范围,少数派又会变成多数派,如同波黑塞族在波黑议会宣布独立后,通过全民公决宣布了自己的独立。如果所有范围的投票都具有合法性的话,投票范围会变得越来小,整个世界就会陷入连锁的分裂之中。因此,投票范围的确定应先于投票。

更何况,如果证明台湾有一个不同于中华文化的文化目的,是为了台湾的分裂,则这种所谓的文化创造就违背了迄今为止的“文化英雄”们的基本宗旨,即促进文化的整合,同时保持不同地域文化的独特性。文化英雄们不仅有着促进社会福利的功利目的,而且有着仁慈宽厚的道德追求。如果利用文化手段是为了制造人们在感情上的疏远和对立,就根本违背了文化之为文化的本质,结果就是反文化。

应该承认,“独立”是一个美好的字眼,它经常激起人们的正义感和同情。但正如所有美好事物都可以被用来为罪恶的目的辩护一样,“台湾独立”这个字眼从一开始就缺少真正独立的精神。当把台湾问题放在国际政治的大背景下,当我们从更为长远的历史角度来看问题,台湾独立从来就不是独立于外来势力的影响的。

夏潮基金会的毛铸伦先生在他的论文“试论中国意识在台湾的困境与台湾意识中的外力因素”中指出,台湾的统独之争,就是中国自近代以来与西方强权抗争的一个组成部分,“台湾独立”的主张始终摆脱不了与美国某些利益集团的国际战略的关系。

他指出,“从1995年下半年以来迄今的两岸关系,在台湾这一边的表现,其实是克尽其扮演或充当美国棋子的角色罢了。”(1999,第608页)

![>郭正亮2016 [时事求是]20130626 史哲维你太顽皮了 逼迫郭正亮谈爱祖国!](https://pic.bilezu.com/upload/1/8d/18d94a0b981fc4a518e0f7a91990af1f_thumb.jpg)