吴悦石人民 吴悦石谈八大山人(下)

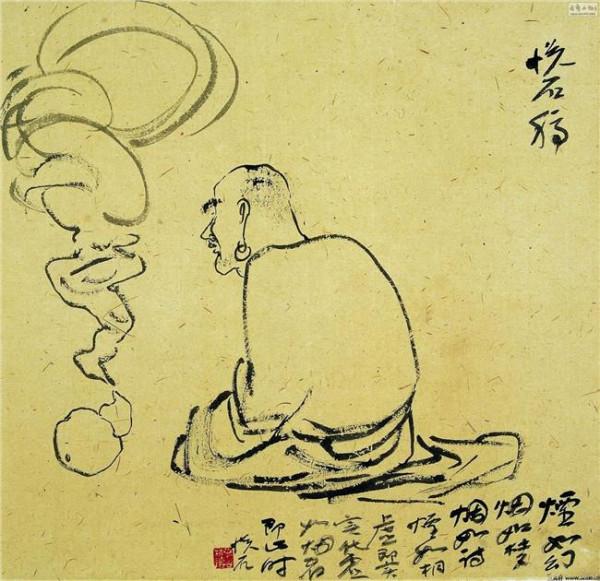

王纯纯:可以说,八大的一生都没能逃开禅宗思想的影响。他参禅不久便能领悟禅宗堂奥,31岁就主持介冈灯社。52岁的他曾对为《个山小像》写跋的饶宇朴表示"兄此后直以贯休、齐己目我矣",可见其志。八大晚年的画作,尤其是花鸟画,几乎看不出师承的派别和渊源——刘墨老师曾经将其形容为"羚羊挂角,无迹可求"。

请教吴老师,这种直见性灵的独创画风是否是从修禅中得来的,可以和"随处做主,立处皆真"的禅宗思想相互印证?朱良志老师曾经写了一本《八大山人研究》的著作,提出了"善化"思想,这不仅体现在空间的布局上,还体现在具体的物象上。关于八大山人的鱼和鸟,您是如何理解的?

吴悦石:禅宗是中国佛教文化的产物,是中国文化和佛教糅合在一起的一种新的文化,这种文化与整个中国文化已经相互融合,并不是独立的。文化人去学一学禅宗就能静心,能心平气和。佛家所说的体悟功夫就是体会和开悟,要不断地一事一悟。

在不断积累的过程中有问号,有认识,然后就豁然开朗了,境界上又高了一个台阶。但是,又过了一段时间,这个境界用完了,那么再积累到一定程度,又会再上一个台阶。时间越久,积累得就会越多、越厚。

贯休和齐己都是"诗僧",他们传世的书画作品非常少,我们能见到的就是贯休的《十六应真像》,估计八大在当时能看到的就是他们的几百首诗作。中国书画提倡"羚羊挂角,无迹可求",要求画到一定境界之时,可以成一家之法,笔墨高妙。

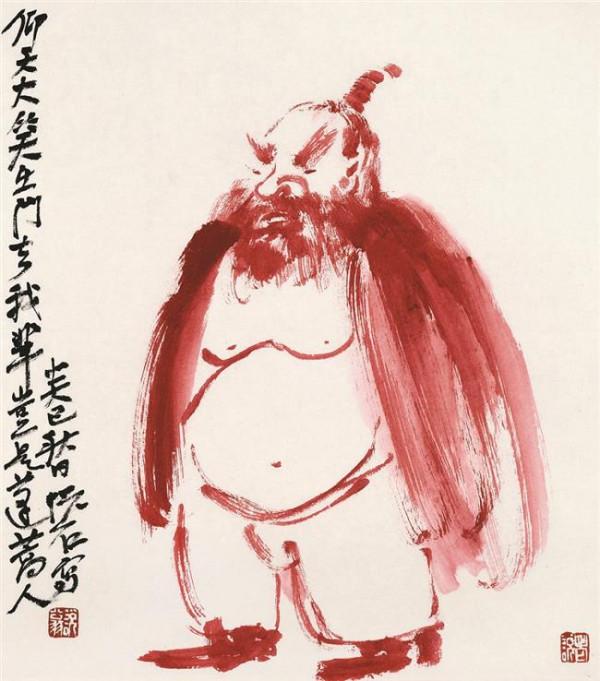

八大的画未必都是从修禅中得来的体悟。他大量临摹了在他之前的传统书画作品,待笔墨坚实之后,再用禅宗的思想改变了画风和章法。如果只拥有禅学而不学传统,是不能创作出好的作品的。现在,有一些所谓的佛门弟子,还没有认真学习过书画传统,就打着学禅宗的旗号自我标榜,说自己画的是禅宗画,这是社会中的丑态。

禅宗就是佛心宗——以心相传、不立文字,就是静修和思维。禅宗解决了两个问题:一是渐修,一是顿悟。书画与禅宗的相同之处在于渐修,相通之处在于顿悟。

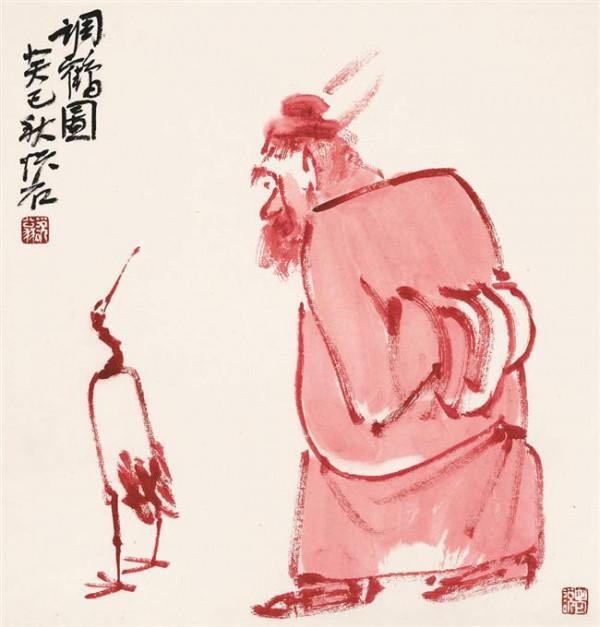

我认为,法常、担当、八大的画中都有"善化"的意思,但未必"白眼向天"就是禅画。禅宗是以平常心、平等心示人,不是说学了禅就要高人一等。八大的鱼和鸟,眼睛的点法有好多种,不是只有点上面的,还有点中间、点下面的。

我画鸟的时候,如果鸟是向上看的,我就把它的眼睛点在眼眶上面,这都是随情节而定。所以鱼、鸟的眼珠应当是八大以现实情况为蓝本的再创作,因为痛失家、国而白眼向天的说法也是后人为了解释八大的作品而强加到八大身上的。

倘若真如此说法,八大心中愤懑之气难平,他应该活不到60岁就会抑郁而亡。事实上,石涛写给八大的信中写道:"先生年近八十,健步如飞"。依据常理推断,八十高龄竟拥有如此健康的体魄,八大肯定是个内心非常旷达平静的人,所以才能这么长寿。

他之所以80岁去世,是因为当时的生活极为困苦,没有生活来源,后来据说是因为感冒得病致死。我想,如果他生活富足一些,应该还会更长寿。而且他心中有一股文化人的孤傲之气,不苟同于世俗之人,经常是这种情况:达官贵人想买他的画,他一般不卖给人家,——当然,他也有一些士绅朋友,人家买他的画,他也会给面子。

如果他再稍微软一点、柔一点、随和一点,供养他的人还是很多的。

八大不能依靠书画来维持生活,常常依靠借贷,他的死因应该归根于贫困。这就涉及到个案研究的问题,我认为有两方面:一是从字里行间去分析;二是从生活现状去分析。我们不要凭空想象——因为八大是人,不是神,要还原历史的真相。

我不认同"鱼飞于天、鸟栖于地"的说法,我认为这是画家创作的巧思。中国画讲究散点透视,并不计较鸟在这儿,鱼就得在那儿的依照焦点透视排列的问题。我们平日里作画也是一样,表现的是水却不会画水纹,一水通天,以留白当作水。画画的人,有的时候是有意为之,有的时候是无意为之。写意画就是要随机生发,拥有很大的随意性。碰出机趣的时候很有意思,这样画出来的才是好画。有谱的时候不一定画得好,刻意安排布局的是工艺画。

王纯纯:不同的人看八大的作品,有人看出的是愤懑不平,有人看出的是抽象怪异,有人看出的是苦不堪言,而您看出的却是一股静气。不知这静气是平和悠然,是洞穿空相、大哑绝尘,还是仍有孤独寂寞、无可奈何在其中?您主张"画贵有静气。

悬之素壁,韵味悠长,怡情养性,神气存焉"。八大画中的静气不是晚期才有的,而是自始至终贯穿其一生,和画风分期无关。请吴老师阐述一下您的理由。八大山人的书画皆出于董其昌而又有别于董氏,您对二人的书画特点有何体会?

吴悦石:八大似"哭之"、似"笑之"的落款以及睡猫、鱼鸟怪异的眼神,人们对此的理解是见仁见智的,这些都没有关系。

静气是中国文化的一部分,不单单是画,书、诗、做人也一样。有了静气之后才能拥有清气,静和清是连在一起的,静和清的境界是文化人所追求的。八大的画中就有一股静气。从艺术上来讲,各个方面都可以温养自己。观裴旻舞剑,观公孙大娘舞剑器,观高山流水,观万物都可以温养自己。

体现在书画上,要取其意而不取其形。八大经历了30年的禅门修炼,他80岁时的静不是一般的静,定力也是非常人能及的。观看他书画中的用笔用墨,锋颖褪尽,纤尘不染,意静形不静——八大用笔也是很迅速的,他的静气则是指画面透露出的意境和笔墨的表现。

八大心胸很放得开,他的心非常坦然,因此书画也干净利落,一点不庞杂。心只有静到这个程度,才能创作出这样的作品。他60岁之后的书法结体好、行笔好、取势好,可以说是前无古人后无来者,妙极!八大真是把心都放在书画上面了。

董其昌传世的作品较多,我们现在基本上能在各种画册中见到。在构图和用笔上,八大和董其昌有很多相似的地方,这在绘画上都是很正常的。董其昌在上接董、巨、元四家的同时,将文人画的不拘现法、不拘成法,以及修养、学问都糅入书画之中,脱略了画家痕迹。

董其昌自己也说,他画不了"工"。所以,他走上了这么一条道路,彻底进化到了文人画阶段。他号到了中国画在关键发展阶段的表现程式的脉搏,这种程式决定了中国画之后300年的发展方向。

董其昌在当时位高名大,不仅是八大,很多人都不可避免地受到了董其昌的影响。但八大与旁人不同的是,他在受董其昌影响的同时,也承袭了明末以来书画的变革之风。明朝末期,从徐青藤开始,出现了变形之风——陈老莲、崔子忠等人都在追求变形,也就是齐白石说的:从"不似之似"过渡到"似与不似"。

他们找到了中国画的精髓,并且开启了中国画新的一页——就是这一页,奠定了中国画之后的发展道路。

八大早年之时(即传綮时代)受到董其昌比较大的影响,《八大山人全集》中收录的八大山人早期的作品,其透露出来的气息基本都是学董其昌的。而后,八大在学习董其昌的基础之上追溯魏晋,格调就高了,自身的风貌也逐渐显现。

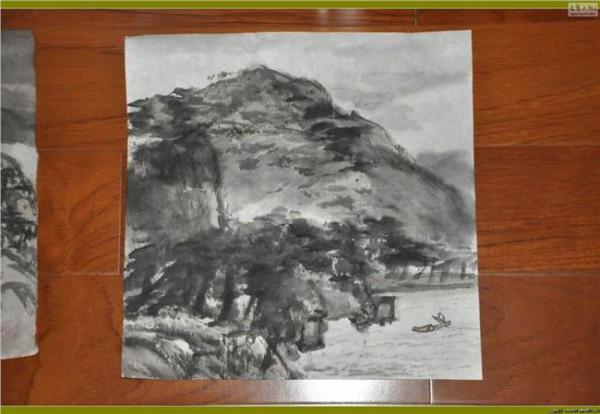

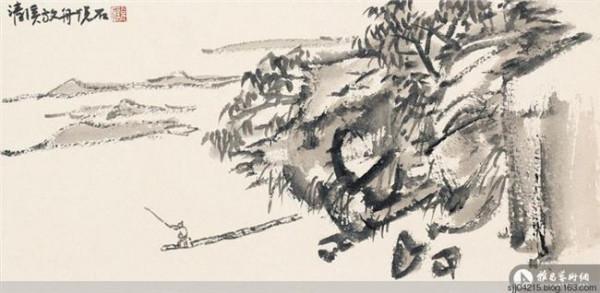

世人大多关注八大的书法和花鸟,但八大的山水也非常精妙。他的山水作品不论尺幅大小,笔法都变化万千,或勾勒出有形的轮廓,或干笔皴擦出无形的景象。八大在原本的法度之内延伸出"无法"的境界,看似无法,实则有根可寻。所以他的山水旷达淡远,人工造作的痕迹非常少,用笔简淡,气象苍茫。

董其昌的作品用水较多,有丰腴之美。八大则做到了干而不燥,燥中带润,这是非常难的。八大的作品是很厚的。"厚"虽然是个形容词,但是它有两解:用积墨可以营造出厚重的体量,这是技法;但一笔下去也能很厚,这便是功力。

同样是只画一笔,画十年的人和画一年的人透露出的信息却是不一样的。所以只一笔就能看出作画人的功力——功夫深,笔墨就深厚。这就属于从不同的角度、不同的层面去理解中国画。所以,大多数画家的一笔与八大山人的一笔是不能同日而语的。八大的"厚"体现在纸上,更多是胸次和修养。对于八大山人来说,"积"的技法肯定是有的,但他积墨不会超过三遍,而是于简练中见沉厚。