赵亮导演 纪录片导演赵亮 时尚"潮人"执著记录下苦难人群

从外表上看,纪录片导演赵亮是个打扮光鲜,走在时尚前线的“潮人”,但十多年来,他一直在用摄影机执著记录下那些苦难的人群。抬起摄影机时,这是一个歇斯底里的工作狂,但放下摄影机之后,他却始终流露出一种精疲力尽的无力感——

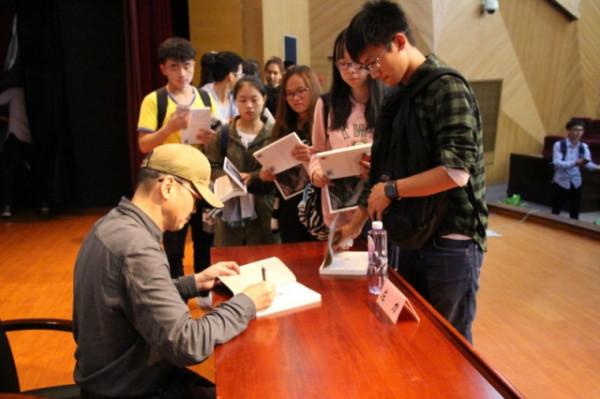

在德国柏林波茨坦广场一栋极具朋克风的电影院里,当来自中国的纪录片《在一起》放映结束后,等待导演赵亮的是500多名观众长时间热烈的掌声。在如此热情的表达方式前还不太自在的导演,甚至不由得感觉“让我站在那儿半天,挺尴尬的”。

两个月前,这部反歧视艾滋病纪录片成为第61届柏林电影节全纪录单元中唯一一部华语影片。“这是一部真诚的作品”,一名坐在观众席的德国记者赞叹道:“它让我看到中国人对艾滋病人的态度。”

当回到北京的最近一次放映,能容纳100多人的影厅里座无虚席。仅仅85分钟的影片结束、灯光缓缓亮起时,仍然没有人起身离去。墙壁上贴着不太显眼的电影海报,春天里,漫山遍野开着粉白色的杏花,3个身患艾滋病的主人公在杏树下微笑着谈论生死和未来。

“我想下辈子投胎变成鸟,飞到哪儿都能去。”一个在外企工作的女孩就在这海报前重复着11岁男孩胡泽涛的愿望。她有点不好意思地眨巴着哭红了的眼睛,“我从没想过艾滋病人会是这样一群人。”

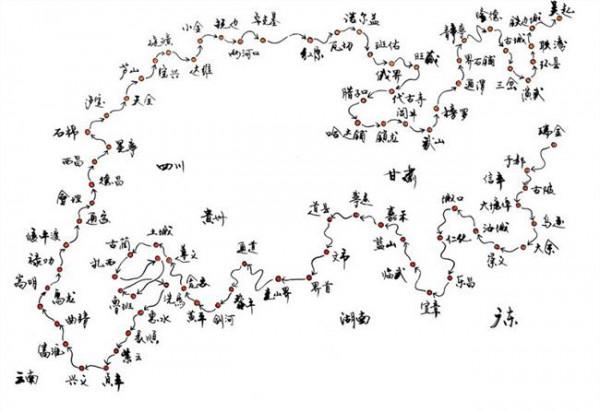

巨大的电影幕布上,是曾经被刻意忽视的感染者。云南、黑龙江、上海、四川……赵亮几乎用了整整一年时间在这些城市寻找这个人群。防艾组织向他推荐感染者,上百个人与他在网络上联系,他们因共用吸毒注射器、母婴传播、卖血、宫外孕手术输血或不安全的性行为,感染了这种可怕的疾病。但他们中的大部分人,依然卑微而顽强地生活着。

云南的一个大男孩,迫于经济压力,只能吃最廉价的药维持生命,每天卷起裤管,用蘸着碘酒的棉花棒一点点地涂抹正在腐烂的双腿。“那种味道我到现在也忘不了。”赵亮说。

一个一辈子生活在农村的老人,生活节俭,一辈子连烟都不抽,在山里植树造林。可一次去医院输血感染艾滋病,同村人都嘲笑他“搞破鞋了”才得这种怪病。老人生命里唯一能做的事情,就是躺在床上等死。过年时,只有暖气包上几个皱巴巴的小苹果陪伴着他。

还有一个黑龙江的女孩,“结实又漂亮”。在正式拍摄前,人们都想当然地以为这“肯定是个小姐”。可在镜头面前,这个女孩哭着说,自己的第一个男朋友、也就是之后的丈夫,在结婚前就因卖血得了这种病。对她来说,保持活下去的勇气是很难的事情,“每天晚上做梦都在哭”。

看起来,那是一个和赵亮完全不同的世界。这个40岁男人戴着黑框眼镜,穿着黑色皮衣和米白色窄腿裤,即使安静地坐在电影人扎堆儿的咖啡馆里,也是打扮最潮的人。有时,他每分钟就会用iPad“织条围脖”,并不忘记用自己的iPhone4手机上传“山花烂漫野长城”的照片。

“我喜欢穿得好看一点。”他笑起来。随后又歪着头反问,“难道外表光鲜的人,就不能去拍那些苦难吗?”

这并不是他第一次用镜头记录苦难。1995年,这个生长在边境小城丹东的男人,从丹东电视台来到北京电影学院进修,认识了一些“主动放弃国家分配,以‘盲流’身份寄住在圆明园一带的流浪艺术家”。在那里,他记录下圆明园画家村被强制解散的事件。

此后,他又用12年的时间拍摄北京的上访村。这个长发青年,每天骑着自行车寻找拍摄对象。苦难是那里生活的主菜,他常常“一边扛摄影机一边流眼泪”。

“憋12年拍一个片子,这得是个什么人啊,我挺想不通!”《在一起》的录音师施谦感叹。

但赵亮声称,就是在长达12年的拍摄过程中,他“变成一个老爷们儿了,不再轻易被感动,更多时候会在脑子里思考”。但那段回忆已经无法抹去,这个工作起来总是“苦瓜脸”的导演,曾经认真地问录音师:“我十几年都和这样的人交流,面相都变苦了吧?”

3年前,顾长卫筹拍与艾滋病有关的电影《最爱》,并打算寻找到一些艾滋病人进入剧组。顾长卫找到了已经在独立纪录片界颇有名气的赵亮,试图为这些病人拍摄一部纪录片。

对于赵亮来说,这几乎是一个“完全不了解的小世界”。《最爱》和《在一起》两个剧组的成员都难免会生出担忧,布景部门的人担心,“盖房子、搭景常会有伤口,这会感染吗?”还有人担心,夏天男人们都打赤膊,流汗会不会引起传染?