【阿格里奇抽烟】阿格里奇 | 执掌钢琴音乐的女祭司

祭司是一个高踞神坛的位置,古希腊人把女祭司看作是神的化身,凡人做不到的事情,祭司都能做到。在钢琴艺术上被称为祭司的,有“巴赫女祭司”罗莎琳·图雷克;另一位就是今天76岁生日的“音乐女大祭司”玛塔·阿格里奇(Martha Argerich),她的演奏风格浪漫豪放,音色铿锵有力,于作品中表现超然的音乐想象力并糅合了惊人的技巧,她的琴音以浪漫主义情结独立于世。

不期而遇的音乐,还有美人的背影,都是最美好的。

细究之下,一个是无意得之,一个是无意失之,世间之美好,莫过于无意二字。然而年轻时的阿格里奇不会让我们有无意失之的遗憾,挟天才与美貌而来。舞台上,裙袖飘飘,纤手飞舞,在黑白琴键之间飞溅嬉戏,在一阵激情的演奏中,鬈发仿佛散入加了香料的池子,四处漫溢,她的美是鲜活的,让我们从中惊叹钢琴艺术的美轮美奂。及至年龄增加,越来越彰显出她无可替代的钢琴大阿姐地位与天才的艺术气质。

最早被阿格里奇迷住的,是她超人想象的快速技巧,据说比“钢琴撒旦”霍洛维茨还要快上一筹。D·斯卡拉蒂华美的《d小调奏鸣曲》是著名的重复音奏鸣曲,疯狂的快速轮指技巧,展示了她年轻时就获得了绝世琴功。回首1709年巴洛克时期,D·斯卡拉蒂曾与亨德尔比赛大键琴技巧,结果大战多少个回合,竟未分胜负。

三百年后,阿格里奇弹拨着倚音、颤音、连音、跳音,同时行进中交织着绵密的和声,以无比的技巧奏出“强而不噪,弱而不续”的水晶般作品,洋溢着季节流转的芬芳,完美地阐释了巴洛克的丰稔与庄严,不知D·斯卡拉蒂若听到这样的琴声会作何想?

▲ 《普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲》(安德烈·普列文指挥)

浪漫主义时期作品的演绎,正好让阿格里奇尽情展示其南美阳光赋予她恣意狂放、率直不羁的演奏气质,她的八度魔音是罕见的,可以看到偶像霍洛维茨的影子。李斯特《第一钢琴协奏曲》如排山倒海,千军万马,快速时候,声音像散落地上玻璃碎花,哗的一大片就溜过去了。

李斯特《死之舞》简直是魔鬼在琴键上跳舞,波云诡谲的演绎让人惊叹不已;拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》若没有沉积,如何能跨过这堵密密匝匝音符的墙?她依然是肆意汪洋,洒脱辉煌,却多了些许女性的柔美,精彩绝伦!

她的普罗科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》在力度、速度上勇往直前,如入无人之境;拉威尔《水的嬉戏》只在这水波潋滟中,在这清凌凌的水中酣沉迷醉。《G大调协奏曲》则更是充满晶莹的青春气息,节奏感极其优秀,抒情的慢乐章弹得深情感人;舒曼《a小调钢琴协奏曲》红裙抖落处,激情潇洒逐,那是1977年,美人风采正当时。

据说最好的艺术性别里混合着两种原则,即男性与女性原则,使两者均衡则无敌,比如在《蒙娜丽莎》里,天才男人的理智性权威与贵妇的官能性融合,带给我们惊羡的唯美。所以钢琴艺术需要女人像男人一样去弹琴,去思考。

阿格里奇的烟瘾很大,并且喜欢爵士乐,直接就想到她的老师古尔达的叛逆不羁。评论家说,很多人一生就在为成为艺术家而努力,而阿格里奇却是在为毁掉自己的艺术天分而努力,所幸她没有成功。古尔达登台演出常穿黑毛衣、头戴一顶穆斯林小圆帽,说心里话,这个形象有点难以接受,在我看来,坐在钢琴前,一定是高贵的,那是一个神坛般的位置。

古尔达在常人眼里是异类,有时一些行为令人大跌眼镜。想想那个披头士的年代,约翰·列侬与他的小野洋子唱片封面也是裸体出现,也就不足为奇了。

▲ 阿格里奇加拿大独奏音乐会(1977)

黄巢抱负之作“他年我若为青帝,报与桃花一处开”,这种让桃花与李花一起开的浪漫主义思想,在拥有神秘力量的阿格里奇身上展现。1957年一年内,16岁的阿格里奇几个星期之内在布索尼国际钢琴比赛与日内瓦国际钢琴比赛中,如探囊取物,赢取大奖。

及至1965年在华沙第七届国际肖邦钢琴比赛中获首奖,从此名扬全球。至如今,出道50多年,半个多世纪的风云变幻谱写出阿格里奇的魅力传奇。阿格里奇卢加诺音乐节已经连续15年吸引了来自世界各地的著名音乐家参加。

“子非鱼,焉知鱼之乐?”你不懂鱼的快乐,那你更不理解鱼的痛苦了。天才是没有快乐童年的,母亲的强悍培养战术,某种程度上成就了阿格里奇,但也预示了她的反叛与不羁的一生。阿格里奇曾有三段婚姻,各育有一女。短暂的第一次婚姻,是对母亲多年干预和无止无休练琴反叛的结果,18岁即与华裔学作曲的Robert Chen(后来是斯琴高娃的丈夫)一见钟情,不顾家人强烈反对成婚,后失去对女儿Lyda Chen的抚养权,母女分离直到女儿成年。

丽达·陈曾师从林耀基,成为一名中提琴手,偶见母女俩同台演出。1970年,阿格里奇与指挥家夏尔·迪图瓦成婚并生下一女儿。第三段婚姻是与钢琴家斯蒂芬·科瓦塞维奇共度,阿格里奇说两人个性太相似了。纪录片出现两人相濡以沫的镜头,有执子之手与子偕老的感觉,但总觉得少了点什么,也许是太平凡了?天才不适合平凡,这段婚姻也不长久。

相信每一段婚姻都有过两情缱绻的温馨,但既然短暂,就都有极不愿触及的内心隐痛,正所谓“行路难,不在水,不在山,只在人心反覆间”。还是记住曾经的美好吧,回到第二段婚姻,阳光下花园里,一家人接受采访,阿格里奇的风采绝不输于任何一位电影明星,俏丽可人,语调幽默。

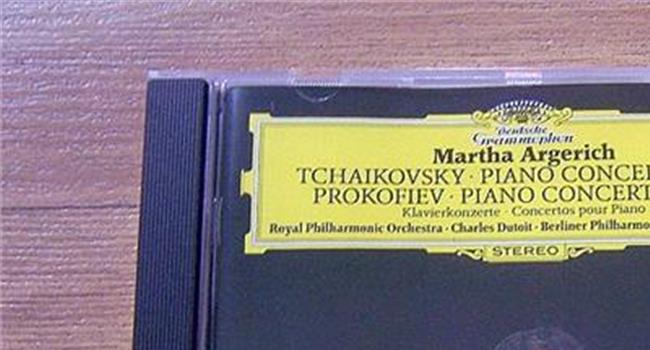

此时看起来是她一段最般配婚姻的时光,起码你可以感受到那种快乐与浪漫的味道,回眸里有淡淡的率真,世界因为有了你忽然变得绚丽沛然,如夏夜里的清风拂面。阿格里奇出道后的第一个“柴一”录音,指挥就是迪图瓦。

一向被认为是男人天下的“柴一”在阿格里奇的手中竟也这般波澜壮阔,抒写着女性特有的细腻,与柴科夫斯基的粗狂巧妙相结合。虽然我还是只有在霍洛维茨的演奏中才听出大地的深沉召唤,属于俄罗斯民族特有的深沉之情。

那时,阿格里奇的美是全方位的,紫蓝色的波西米亚长裙,喇叭中袖点缀着白色的花朵,飘逸妩媚,占据着最繁华顶点,只有回望时,才知那一刻,究竟有多么的好,这些细节,也许就成了绝响。

血缘什么时候都是割舍不断的,亲情是浓浓的,三个女儿和小外孙绕膝承欢,阿格里奇是慈爱的,她沉思的时候多,在仔细听着孩子们在吱吱渣渣,在不经修饰的亲密中尽享天伦之乐。但就是在这样的欢聚中,还是能感受到阿格里奇作为天才音乐人的孤独,脸上写满了她不肯承认的音符。

爱情需要一些神秘因素来滋养,是一种永远在我们掌握之外的真实,我们无从将之固定。情爱,会在孤独与惆怅的滋养下夺目而倔强地生长。生活中我行我素的阿格里奇,在娱乐八卦的年代,她的绯闻可是一箩筐,最难舍的是人间烟火!

看着一长串绯闻清单,旁观者迷,你我或许会惊讶。古尔达、阿巴多、弗莱雷、傅聪、贝罗夫、拉宾诺维奇、基辛、波格莱里奇等,扑朔迷离,甚至,据说还隐藏着一段与杜普蕾的柏拉图式精神之恋。究其原因,女人心里总是要住着她的“前世冤家”吧!

江湖夜雨至天明,锦瑟难尽,意绪难眠,抵死缠绵的痛楚,儿女情长能梦什么呢?作为乐迷,我们最好的还是“顺藤摸瓜”地去听“绯闻对象”的音乐,接触更多的音乐形式。最早的绯闻对象是阿巴多,同门师兄妹,自然让人联想。

DG于2015年1月5日发行了《阿格里奇与阿巴多:钢琴协奏曲录音全集》,封套上,有层次的冷色蓝调渲染一种意大利现代画派简约风格,他们神情冷峻,却透出不尽的情意与张望,不需目光热烈交融,追寻音乐的梦想却在心底。

他们的合作超过45年之久,呈现了不同于任何形式的温和却又充满力量的音乐。两人最初合作始于1967年,那也是阿格里奇首次录制发行普罗科菲耶夫《C大调第三钢琴协奏曲》和拉威尔《G大调钢琴协奏曲》的年份。

2013年卢塞恩音乐节的录音大概是两位大师最后一次合作演出,现场录制的两首莫扎特钢琴协奏曲为这对合作伙伴留下永恒的经典。阿格里奇与麦斯基,两个人的关系也是被媒体传得扑朔迷离。从下图两人的姿势神态上看,两人飘飘的长发,由年轻时乌黑直到现在花白,简直绝配。艺术深入到内心深处,奏出的音符又怎能不是浓得化不开的深情絮语?

阿格里奇曾声明失去了音乐上的伙伴如阿巴多、罗斯托波维奇、克莱曼、麦斯基和科瓦谢维奇等人,她会深感孤寂。多情重诺,爽直不羁,阿格里奇那金色朋友圈,铁杆哥儿们到这地步,人生还有什么遗憾!我们中国有雅集之说,就是山林竹溪水之湄,饮茶诵诗抚琴,行禅结坐畅谈,歌窈窕之章,舞娑婆之叹,得半日之清欢,消尘俗之忧虑。

虽东西方不同,盖同一况味也。然而阿格里奇又说她从来没快乐过,听罢不由得酸酸的。从她四十多岁后遁入协奏曲与室内乐的作品里,为的也是逃避。

纪录片里演出前,她在舞台侧门后焦躁地踱来踱去,发誓说她不想演出了。及至上台,深深鞠了一躬弯至膝盖,完全忘记了前一刻还焦虑徘徊絮语,这种畏惧与渴望交织贯穿一生。但始终,她是属于舞台的精灵,拥有魔力,我们看到的就是她的从容淡定风范。

▲ 拉威尔《鹅妈妈》(阿格里奇/朗朗)

阿格里奇女儿拍的纪录片《Bloody Daughter》中,有一段难忘片段,她浅笑微颦地从袋子拿出香蕉走出排练厅,馋猫一样吃着,之后转身回来与乐队排练肖邦《E小调第一钢琴协奏曲》,你想像不出音乐在她的指尖流淌之下有多美,玲珑剔透,永远是那样纯净。

不由得想起阿巴多与阿格里奇两人合作的第二张唱片,也就是1968年肖邦钢协的录音,分句美极,朝气蓬勃。感慨的不仅在于肖邦音乐的美,还在于阿巴多已远行了,阿格里奇此时也成了白发苍苍的阿婆,但她还拥有一颗一直不曾改变的童子之心。

青春多么短暂!何时盛年去,欢爱永相忘。吾欲竟此曲,此曲愁人肠。美人迟暮,千古一辙!如果用一种花来比喻她,我想山茶再合适不过:“山茶戴雪而荣,具松柏之骨,挟桃李之姿,历春夏秋冬如一日,殆草木而神仙者乎?”一指流沙,我们都握不住那段年华。

阿格里奇76岁了,她与疾病长期较量,却稳如磐石地坚守在钢琴艺术的舞台上,只是她露面的程度也越来越稀罕了。阿格里奇仍然是个谜,正如她母亲一直隐藏其“犹太人祖先身份”之谜。她款款而来,却又不平铺直叙,有必然的低处微澜,也有意外的高潮跌宕,让我们在时光中慢慢回味咀嚼。