查良铮翻译的作品 诗人的隐退与翻译家的凸显:1957—1978年穆旦创作轨迹考

摘 要:1957年之后,作为诗人的穆旦虽然沉寂了,而作为翻译家的查良铮却于这样的人生逆境中笔耕不辍,成就了自己一生文学事业的一个制高点。在无法藏身更奢谈安宁的动荡年代,身陷困境的穆旦却在翻译领域收获颇丰,这种事业成就与个人人生处境的不对称,也许正是穆旦作为一个当代知识分子值得关注的所在。

关键词:穆旦 “反右”运动 后期诗歌 翻译

对于当代中国的知识分子群体而言,1957年有着特殊的意义,不仅相当多的知识分子在这一年直接受到政治风暴的冲击,彻底改变了个人的命运轨迹,同时,也使得当代中国知识分子的社会地位、角色意识以至内在的精神世界发生了深刻的变化。

1957年是穆旦人生旅程中的一个关节点,对于这样一位以对生命价值的追寻与探求为最高诉求的诗人来说,探析与诠释诗人这一生命节点的内涵便显得十分必要,而这对于解读穆旦尤其是他晚期的创作活动无疑有着重要的参考价值。

1957年,是穆旦回国后诗歌创作的一个小高峰,也是他整个50年代诗歌写作的一个高潮,之前的诗歌创作主要集中在40年代,而下一个他个人的诗歌高峰则是生命最后岁月的1976年。1957年,穆旦应《人民日报》副刊主编袁水拍之约写下了《九十九家争鸣记》,该诗发表在是年5月7日的《人民日报》上。

之后,在《诗刊》发起人徐迟的热情鼓励下,穆旦写下了《葬歌》,发表在1957年第二期的《诗刊》上。与此同时,在这一年第七期《人民文学》的诗歌栏,穆旦更是一连推出七首诗歌,即《问》《我的叔父死了》《去学习会》《三门峡水利工程有感》《“也许”和“一定”》《美国怎样教育下一代》《感恩节——可耻的债》等。

《葬歌》与《九十九家争鸣记》是穆旦1957年发表的九首诗歌中较为突出的两首,这两首诗歌也是随后的“反右”思潮中,穆旦受到批评的焦点所在。

在《葬歌》中,穆旦表示了在新生活、新时代里,与旧我告别、埋葬旧我的思想诉求。穆旦在这首诗歌里似乎更多地表达的是一种矛盾的心理,他一方面想要使自己顺应时代的潮流,重塑自我,彻底地与旧我告别,但另一方面却又充满着对旧我的不舍。

他对旧我所谓陋习的展开批判,却又发现这些“陋习”恰恰是成为以及彰显自我的重要因子。

所以在这首诗歌里,他对旧我的批判是那样的难以说服自己,批判旧的陋习的同时,却又难以掩盖内心的留恋;表达对新生活的向往,却又显得有些苍白和牵强。这应该是穆旦在那个知识分子接受思想改造的年代的内心真实的体验,而这种心理状态,又是那个时代众多由“旧”而“新”的知识共有的心态。

同样发表于1957年的诗歌《九十九家争鸣记》可以说是一首较为典型的政治抒情诗,这与穆旦一贯的诗歌风格显得较为不同。诗歌在语言上一改穆旦历来在创作上所表现的深沉和内蕴丰富的风格,而是以一种直白通俗的口语化语调,略带调侃地对大鸣大放中会议上形形色色的众生相进行了讽刺。

诗作发表时,正是整风运动中鼓励知识分子进行大鸣大放的时期,待到形势急转直下,由整风转向“反右”之后,穆旦在1957年写下的这些诗歌很快就招致了激烈的批判。

1957年12月25日的《人民日报》上发表戴伯健的《一首歪曲“百家争鸣”的诗——对“九十九家争鸣记”的批评》,指责诗作《九十九家争鸣记》用隐晦的笔法对党的“双百”方针和整风运动表达不满。

除外,《葬歌》同样遭到严厉的批判。1958年第八期的《诗刊》上刊发《穆旦的葬歌埋葬了什么?》一文,批评《葬歌》一诗是在为资产阶级个人主义唱赞歌。在遭受尖锐激烈的批评之下,穆旦于1958年1月4日的《人民日报》上发表《我上了一课》一文,对自己所创作的《九十九家争鸣记》进行了检讨。

在这篇文章中,穆旦一方面检讨了自己在思想上所存在的错误认识,同时他还着重从艺术构制的角度谈了诗歌的缺失所在,他试图把诗歌所引发的带有阶级立场性的批判引向艺术理念的不成熟的方向上来,也努力地为自己这种艺术上的不成熟进行辩护,但这一切都无济于事。

1957年的诗歌创作及其所招致的批评以及随后而来的政治风暴,使得穆旦不得不停止了自己所钟爱的诗歌创作,而再次的破封提笔写诗则是在1976年。这一年是穆旦一生诗歌创作的又一个高峰,也是他自1957年之后时隔近二十年的又一次提笔进行诗歌的创作,而这一次创作代表了他晚期诗歌的成就,在不到一年的时间里,他创作出了《智慧之歌》《演出》《城市的街心》《诗》《理想》《听说我老了》《冥想》《春》《夏》《秋》《冬》《友谊》《有别》《自己》《停电之后》等二十多首诗歌,在这些诗歌中,穆旦将50年代中期起所经历的挫折、动荡与孤独中的沉思融注其中,与早期的诗歌在情感表达及人生感悟上有了较大的不同。

对照来看,1957年穆旦的诗歌中体现了一位当代知识分子对现实社会运动有着极高的参与热情,这也反映了穆旦对新生社会主义国家各项事业及其前景的极大期待与信心,这一方面表现在他这一时期所参与的一些具体的社会事务中,同时也真切地传递在他的诗歌创作中。

但1957年的“反右”运动使得穆旦在诗歌的写作上搁笔近二十年,再提起笔时,已到生命的尽头,而且在这一时期,我们从诗作中可以看到,穆旦将曾经投向广阔的天地与生活的目光全部收了回来,转向了一种内在的自我精神独白,于深沉而舒缓的节律中倾诉着自己对生命时光的体悟。

诗歌《冬》写于1976年12月,这是穆旦晚期诗歌中的压轴之作,同时也是他晚年诗歌中的代表作。此时的穆旦历经劫难,同时还承受着病痛的折磨,诗歌正是在这种满怀沧桑的感慨中去展现生命的顽强律动。穆旦以一位智者的心灵,感悟着这严冬的人生内涵。

穆旦在诗歌里展现的是一种从容不迫的淡然与饱经沧桑的智者的人生感叹,这种感叹超越了对社会现实的直接评说,也超越了对人生挫折的急切倾诉,是将所有的遭际转化为一种人生凝视的对象,由此获得了作为主体的“我”对过往历史以及所有苦痛的超越。

1976年的穆旦以诗歌来抒发自己的生命感悟,这其中50年代中期以来的命运沉浮成为他思索世事人生的一个十分重要的支点,同时这种遭遇也为他诠释生命的内涵提供了丰富而独特的人生经验。

可以看到,1957年和1976年是诗人穆旦于新中国成立后从事诗歌创作的两个重要的年份,但是在这两个时间节点中间的近二十年的时间里,诗人穆旦停止了诗歌的写作,这与他于“反右”运动中被打成历史反革命的遭遇有着直接的联系。

但并不是说这二十年的时光被彻底荒芜,恰恰相反,这二十年却是穆旦事业上收获最大的一个时期,他一生中最重要的翻译作品正是在这一时期完成的。“反右”运动剥夺了穆旦作为一名高校教师应有的平和生活,戴着历史反革命的帽子而“靠边站”的际遇,反倒使穆旦此时的生活虽窘困,却多了几分相对的安宁,被剥夺了政治运动权利的穆旦换来了充裕的可以潜心于翻译事业的静谧时光,诗人身影隐退,翻译家价值的凸显,这二十年可说是穆旦从美国回国后于个人所追求的事业上成就最高、收获最大的二十年,也是穆旦一生文学事业的一个制高点,反观当时的处境与环境,不能不令人感慨。

细查来,不仅是穆旦,还有许多当年在这一时期遭受政治风波冲击而被冷遇的作家却在创作上攀上了一个新的维度,如曾卓、牛汉、郭小川,等等,这一现象,恐怕也有值得深究的地方。

穆旦原名查良铮,对于读者而言这两个名字有着不同的意义和内涵,从其50年代以来的一系列文学创作活动轨迹可以看出,当使用前一个名字时,出现在人们面前的是一个诗人的形象,而使用后一个名字时,则是一个翻译家的身份。

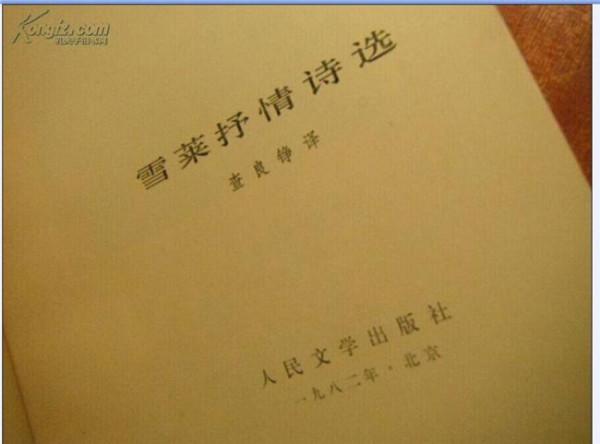

翻译是穆旦除诗歌创作外另一项十分钟爱的事业,当然这其实也可以说是对同一份事业的坚守与追求,因为他的翻译也主要是围绕着诗歌来进行,除50年代初期翻译了苏联理论家季摩菲耶夫的《文学原理》(1955年由平明出版社出版)以及《别林斯基论文学》(1958年由上海新文艺出版社出版)外,穆旦主要致力于对国外优秀诗歌的翻译,主要包括有拜伦、普希金、雪莱、济慈、布莱克、丘特切夫等诗人的诗作,而其中相当一部分诗歌的翻译,是穆旦在遭受政治运动冲击的逆境下完成的,如《唐璜》《普希金抒情诗选集(上、下)》《拜伦诗选》《普希金叙事诗选》《英国现代诗选》《丘特切夫诗选》《拜伦、雪莱、济慈诗选》等,而这些译作均是在穆旦去世后才得以陆续出版。

可以说翻译是穆旦回国后事业追求的倾心倾力所在,这甚至是他当初急切地从美国回国的重要动力,在作为翻译家的身份出现时,穆旦常常用的是另一个名字:查良铮。

1958年穆旦被判为历史反革命,从此一个诗人穆旦从诗坛沉寂,但翻译家身份的查良铮却开始走向了翻译事业的巅峰。1962年穆旦被解除了管制,但也只能在学校的图书馆做一般的职员,而这样的状态也没能维持多久,1966年“文革”爆发后,被视为牛鬼蛇神的穆旦受到红卫兵的批斗,全家被逐出家门,开始了又一段变本加厉的受难史。

但正是在这样艰苦难耐的时期,穆旦却在翻译领域取得了难以想象的成果。中国当代文学史在谈及新中国成立后穆旦的状态时,主要是从诗歌创作的角度来进行描述,常给人一种穆旦在政治运动的冲击下彻底沉寂的错觉,但当我们聚焦于其翻译事业时,发现的却是一个收获丰硕的穆旦。

据穆旦子女的回忆,1962年,穆旦解除管制后就开始启动他最大的翻译工作,即对《唐璜》的翻译,历经三年,到1965年,穆旦完成这部巨著的译稿。

1966年“文革”爆发,穆旦家被抄,这部书的译稿却意外地没有被焚毁。“文革”初期,穆旦被下放到农村劳改,1971年由劳改农场回到南开大学图书馆后,穆旦便又开始了对译稿的修改,到1973年,全部修订完毕。

前后历时十二年的时间。此后书稿一直压在出版社的案头,到1980年才得以由人民文学出版社出版,此时距穆旦去世已有三年时间。

除《唐璜》这部巨著外,穆旦这一时期还有许多其他的译作。1985年,穆旦家人收到出版社的一个领取稿酬的通知,才知穆旦于1963年将译稿《丘特切夫诗选》寄给出版社,由于种种原因,时隔二十多年最终由外国文学出版社出版,而此译稿的完成,正是当年穆旦解除管制的第二年。

对于自己在这种艰难的困境中于翻译领域所取得的成绩,穆旦是颇为满意的。1975年1月的一个夜晚,穆旦在外出时不小心摔伤,造成股骨胫骨骨折。但就在病床上,他依然进行着翻译工作。据穆旦儿子查英明和女儿查瑗平回忆,1977年2月25日,已入院准备接受腿部手术的穆旦在医院附近的公共汽车站等车时遇到一位朋友,穆旦对这位朋友十分自豪地谈及了自己这几年翻译的成果。

与朋友交谈后的第二天,穆旦即离开了人世,而译作《欧根·奥涅金》的修订是在他去世前的两天才全部完成。

从中一方面可以看到,穆旦即使在身体状况十分糟糕的情况下,依然完成了大量的作品翻译;另一方面也可看出,翻译在穆旦心目中的重要性,他是以生命为代价来完成着他的译作。

1962年,就在穆旦刚刚结束管制的时候,《郑州大学学报》第一期上刊出了署名丁一英的《关于查译〈普希金抒情诗〉、翟译莱蒙托夫的〈贝拉〉和鲁迅译果戈理的〈死魂灵〉》,文章批评穆旦的译作不忠于原作,有许多地方是错误的。

穆旦随即写下了《谈译诗问题——并答丁一英先生》,此文发表于《郑州大学学报(人文科)》1963年第一期,在文中,穆旦对丁一英对自己的指责进行了十分详细的反驳并阐释自己的翻译原则与理念。穆旦能于那样的一种政治环境与人生处境中发表自己的学术观点与他人展开探讨,实属难得。

这也形成了一个奇怪的现象,那就是诗人的穆旦和翻译家的查良铮似乎被人们划分成了两个人,而穆旦也在此时更着意于作为翻译家的查良铮。

众所周知,50年代以来的政治运动使相当多的作家受到冲击,很多在现代文坛上已颇有建树的作家在这样的冲击下无法再在创作上有任何的收获,但穆旦似乎有所不同。当然这更来源于他的信念,在无法藏身更奢谈安宁的动荡年代,身陷困境的穆旦却一直在自己立场有所作为的翻译领域做着竭尽可能的奋力耕耘,甚至可以说达到了自己翻译事业的顶峰。

这种事业成就与个人人生处境的不对称,也许正是穆旦作为一个当代历经政治风云的知识分子值得关注的所在。

以1957年作为切入点来解读穆旦及其创作活动,是因为这一年对于穆旦来说是他人生的转折点。过往的经历终使他在“反右”运动的大潮中难逃一劫,以历史反革命的身份开始了另一种对世事人生的经历和体悟。许多在“反右”与“文革”的政治风暴中遭受打击的知识分子没能走出历史的劫难,生命就此终结,也没有留下任何有关这种劫难经历的体悟与思考。

当然也有许多饱经风雨之后的幸存者,他们很多人成为20世纪80年代中国文坛上现实主义思潮复归的中坚力量,他们虽然写下了很多重新审视沧桑历史的文字,但这些书写中沉淀着很多“过来人”回首往事时的情感因素。

穆旦后期的诗作却是诗人身处激荡的历史漩涡中而留下的沉思与感悟。其时,穆旦头上还顶着历史反革命的帽子,在身与心双重受难的困境中,穆旦以沉静的口吻表达着一位智者对生命的沉思,也书写出了个体对时代风云的疏离、对抗与审视,唯其如此,才显得更为难能可贵,这也使得穆旦后期的诗歌具有独到的思想价值,它成为一代知识分子于逆境中坚守自我人格与精神追求最为真切的见证。