【张瑞图行书代表作】书法 | 解析张瑞图巨轴行草的笔法核心

近期,“闽籍书画名家抢救工程——张瑞图书法艺术作品展”集多方之力,在福建博物院展出。此次大展展出的60余件张瑞图存世力作中,作品形式以立轴居多,这在张氏所处的晚明是个有趣并值得一提的现象。书画作品由卷式向立轴式的演化,昭示着该时期不同因素主导着书风的剧烈变革,而立轴形式于张瑞图凌厉横恣的风格体现,似乎是一种再默契不过的配合。

晚明巨轴行草成熟的转折点

──张瑞图书法艺术的历史意义

文/徐东树

张瑞图的书法成就近年来受到了较多的关注。不过,中国的艺术传统中,一个在历史评价中有过污点的人,艺术评价难免部分为其所掩,张瑞图的书史意义就属于这种情况。

古今艺术与道德评价的差异

历史上评价张瑞图艺术成就不高,是有其客观原因的。因为在中国传统艺术品评中,艺品从属于人品。这有其历史的合理性,是中国传统“士”文化的内在逻辑。我们有幸生于现代社会,思想远为多元开阔,也少受些限制,对于为人与为艺,可以区别对待,是两个不同的问题。这也是当代能重新审视张瑞图的重要文化语境。只有明白了古今差异,我们才能更好地理解张瑞图现象。

▲张瑞图小楷《王苍坪墓誌》(局部),郸城县博物馆藏

中国宋代以后逐渐成熟起来的艺术的品评观,其文化内涵与标准很大程度上延续自汉代以来士大夫阶层的人物品评传统,在人品与艺品之间从来就有天然的内在联系。在儒家思想主导的情境中,人们常常有意无意“混同”了两个不同层面的概念,即混同了文化人格与道德人格之间的界限。这种道德人格与文化人格的同一,正是春秋战国以后,“士”文化传统的一个重要特点,中国主流文化主要就体现为“士”文化。

张瑞图一生謹慎,明哲保身,并无恶迹,却由于为魏忠贤生祠书碑,入党“逆案”,虽获准纳银赎为平民,然作为一个士大夫已属“大节有亏”。这与王铎的“贰臣”经历有些相似。清乾隆年间的梁巘的看法就有相当代表性:“王铎书得执笔法,学米南宫苍老劲健,全以力胜,然体格近怪,只为名家。

张瑞图书得执笔法,用力劲健,然一意橫撑,少含蓄静穆之意,其品不贵。…明季书学竞尚柔媚,王、张二家力矫积习,独标骨气,虽未入神,自是不朽。”从我们现在的眼光来看,“其品不贵”与“独标骨气、自是不朽”显然有着明显的标准冲突。显然,张瑞图书法艺术受到了道德标准的掩盖。

随着眼界与胸襟的开拓及书法研究的发展,学界对于王铎书法的认识基本上可以摆脱“其品不贵”的道德评判,较客观探讨其艺术的价值与意义。而张瑞图的艺术评价则依然常见政治阴影的纠缠,或者为其“士节”慨叹,或者为其澄清,这些对于其生平的了解自有益处,只是有时不免囿于传统惯性,因道德人格而影响艺术趣味的评判。

用现代伦理的眼光来看,道德是具有全民普遍性的一个范畴,是社会关于“好人坏人”的一些基本共识。只是,道德准则是对于社会人的一些基本的、非强制性要求,以区别于法律这样强制性的社会规则。道德以全体社会共识为基础,并不专属于哪个团体、哪个领域。

由此,道德行为与艺术创作分属不同问题领域,有其各自不同的评价体系与标准,并不直接相关。艺术修养的高低、艺术成就的大小与道德高低显然也没有直接的关系。对于一个道德有亏的人,毋需从艺术上进行批评,而是要社会與论的批评。

对于张瑞图、王铎,当然可以与其他书法大家一起进行道德上的评价。毕竟张、王不是宋代蔡京、蔡卞这类恶行累累祸国殃民的“坏人”,他们有着普通人“躲避崇高”的软弱,缺乏他们的同道黄道周、倪元璐那样的坚贞、坦然赴死的勇敢、令人仰视的崇高道德精神。

往下一等,张、王也没有董其昌那样的明智,他虽然没有直面恶势力的勇敢,但他选择避开党争寄情书画,对于社会道德的清浊评判有着清醒的洞彻。……现代社会倾向于认为,要不要坚持道德的高标准,是一个现代人自觉的主动选择。而这常常是无关其艺术的高下。

▲张瑞图《醉翁亭记》草书册,纸本,29.5×33cm×12,1626年作(57岁)。

明白了古今“道德”之分野,就不会出现有些学者的困惑:“最后有一点是我始终困惑的,人格卑下的张瑞图,性格懦弱,委曲求全,明哲保身,圆通机巧,为什么其书法竟然这样刚健生辣,这上下左右飞舞的点线,真如挥动的匕首,锋利中闪现着冷峻的寒光。

”其实,古代不乏有人对为人与为艺的不同已经有了深刻的洞见,梁简文帝萧纲在告诫二儿子的《诫当阳公大心书》中说:“立身之道,与文章异:立身先须谨重,为文且须放荡。”社会现实世界中为人的含蓄蕴藉与个体心灵世界中为艺的含蓄蕴藉,本来就是归属于两种不同的行为领域。二者可以统一,也可以不统一。这一点,即使是当代的中国学者,也常常会由于文化的历史惯性而相互混同。

批评张瑞图张扬外露、品格不高是一种“道德评价的误置”。有学者文章《两卷<醉翁亭记>与张瑞图中、晚期书风的变》澄清过,张瑞图的风格形成变化与其政治起伏关系并不直接相关,而是其艺术风格追求的自然嬗变。他方析用笔、三角结字的鲜明特征在他政治上尚未闻达之时已经形成,而其晚年又趋于方圆并施、风流内敛又是在致仕返乡、又被定阉党逆案罪之前。

肘腕用笔与晚明巨轴行草创作的新可能

一般学者谈论晚明书风总是稍嫌笼统,张瑞图的书法贡献也就淹没于徐渭、董其昌直至王铎的整个晚明革新潮流中。如果把张瑞图在巨轴行草创作上的贡献廓清了,就可以看到晚明书风有不同发展阶段。

黄惇《中国书法史·元明卷》说“在明末书坛出现的革新派书家群中则以张瑞图为较早者”,这是很有见地的。只是黄惇把晚明书风描述为受“个性解放思潮影响”,以徐渭开其先导,至王铎完善,作为一个整体。惜未再对“个性解放思潮”与“书法革新”二者的关系再深入一步,“徐渭先导”与“张瑞图较早”之间还有无更细致的区别也未作追究。

由此,黄惇对张作具体评价时褒中隐贬,回到一种惋惜的口气。为看到相对完整的评价,我们以下多引了几句:“张瑞图书法的另辟路径,正具有了晚明浪漫主义狂飙掀起的时代精神,亦可作为明末书坛变革中对传统反叛的一个例证。”“从另一个角度上说,他正是创造多于继承的一种例子,在书法史上占有一席地位。”

黄惇所言张瑞图的“革新”贡献如果落实到巨轴行草的创作上,张瑞图的书法史意义就清晰起来了。

近年来还有不少学者探讨过晚明书风的转折,只是他们也都笼统谈论“晚明书风”,把徐渭、董其昌与张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎四家当作一个整体来看待,不太关注徐、董与后四者在书法史上微妙的区别。张爱国《高堂大轴与明人行草》指出晚明书风变化一个重要的外部条件与诱因,即明代建筑需要的高堂挂轴对巨轴行草的影响。这让我们对于书法史的认识更加立体。然而他也未注意到徐董与张瑞图间已有的分野。

高堂大轴当然并不是晚明的专利,张爱国已经注意到明代中期的吴门书家已经有一些超过3米的巨作,只是这类作品到了晚明才在数量上有一个相当明显的增加。问题在于,出现这情境的原因没有得到揭示:大作品的技法尚未成熟。

▲文彭《草书五律诗轴》,纸本,148.4×66cm,北京故宫博物院藏。

▲文彭《行书诗中堂》,纸本,335.5×98.5cm,青岛市博物馆藏。

我们如果取文彭3.5米与1.5米的立轴稍作对比,显然一个显得应付自如,一个有些捉襟见肘;一个显得笔力跳动活络,一个拖沓迟缓,好像出于不同的手笔。其中关键的问题所在其实就是用笔的方法不同。这一点黄惇其实已经说出来了:“悬之厅堂,尺幅展大,字亦增大,因此尺牍翰札中微妙而精致的用笔方法,在扩大中有所减弱”,“晚明书家如徐渭、董其昌、邢侗、张瑞图、倪元璐、黄道周、王铎等,在大幅作品的探索上作了许多努力,并已经认识到大幅作品与用笔空乏间的矛盾。

至王铎尤注重用笔与用墨的关系处理,他的大幅作品已较成功解决了耐看的问题。”

只不过,黄惇并未注意到巨轴行草用笔空乏、发力不足的难题其实是张瑞图首先解决的,王铎只是进一步完善它。张爱国文章说的晚明巨轴行草三大转折“案头品→壁上观、小字→大字、坐书→立书”,仅指出外部的宏观变化。笔法的转化才是使巨轴行草真正成熟起来的内核与支撑。

▲董其昌《草书张籍七言诗轴》,金笺,145.1×34.7cm,北京故宫博物院藏。

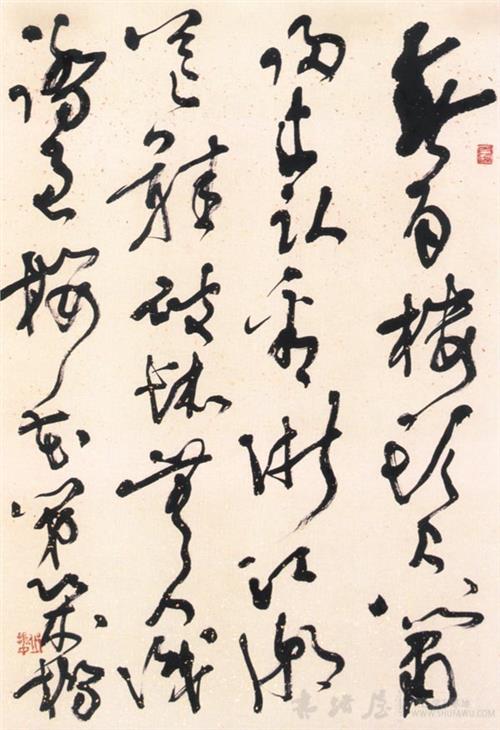

▲张瑞图《行书诗轴》,绢本,179×45.5cm,上海崇源2002秋艺术品拍卖会作品。

朱桂明(圭铭)在论文《从掌指之法到肘腕之法:运笔方法的转换与晚明书风的丕变》中指出:晚明巨轴从“坐书”到“立书”的一个关键,是从“掌指”转换到“肘腕”的用笔方法,使流畅的大字行草逐渐成为可能。

朱文的阐释仅止于宏观上概括晚明笔法的新转换。若细究,徐渭与董其昌,同朱文中详述的“肘腕用笔”仍有一定出入。徐渭是靠一种近于狂乱、迅疾的激情式用笔完成其巨轴气势的连贯,其结体的确已越出传统简牍行草的严谨灵巧,以“支离”方式解决文字打成一片的问题。

其运笔或也用肘腕法,然其拉长的笔画却普遍中断力乏,显得笔力不实。袁宏道《徐文长传》中说:“文长(徐渭)喜作书,笔意如其诗,苍劲中姿媚跃出,予不能书,而谬谓文长书决当在王雅宜(王宠)、文徴仲(文徴明)之上,不论书法而论书神,先生诚八法之散圣,字林之侠客也。

”徐渭靠的是异于常人的才情,不以“法”而以“神”胜。而董其昌一生得意处还在于“掌指之法”,董氏传世作品较少大字,五尺幅已算大作品,几乎很难见到2米(六尺)以上的巨轴。

张瑞图的笔法革新

张瑞图的革新并不是简单地“反叛”传统。他结字上变折为方,自出新意,但用笔上却是从王羲之王献之父子最正统的文人一脉往前跨了一步。张瑞图面目虽奇崛,一只脚却还在最深的传统中。况且他的“一味横撐”也非杜撰,或者来自某种神助灵感,它也是从传统中得来,是得益于章草上的深湛修养。他的小楷、章草及巨轴行草之间,我们可以看到一种比较统一的张瑞图风格。

刘恒先生说张氏书法是“在此(魏晋书法)基础进而为行,再放而作草,其间用笔、结字技巧上的规律是一脉相通的。”“晚明书家大都善写大字,张瑞图尤称翘楚。如其《行书六言联句轴》高达三米半,宽近一米,字径超过五十厘米,却能写得得心应手,从容妥帖,而且类似作品存世不止一件,足见其功力的坚实深厚。”只不过,在我看来,这已经不仅仅是得心应手、功功力深厚这么简单了,而是张瑞图彻底解决了行草大字笔画中实有力的难题。

▲张瑞图《草书鲍照、陆机诗长卷》,绢本,32×272cm,私人藏。

论资历和年纪,他长黄道周、倪元璐、王铎一辈,张瑞图于万历三十五年(1607)中探花,就授翰林院编修。黄、倪、王则在天启二年(1622)同中进士,同改庶吉士,三人曾相互砥砺学行。此时53岁的张瑞图书法已经成熟,也开始仕途的快速上升期。作为后辈及下级官员,我们很难想象后三子未受到张瑞图的影响。

张瑞图“指肘腕臂用笔法”有两个特点,以区别于董、徐前辈。

▲从右往左依次:张瑞图《草书偶来五尺诗轴》、张瑞图《草书瀑布五尺诗轴》、张瑞图《五绝诗轴》,纸本,172.7×43.5cm,北京故宫博物院藏。

张瑞图巨轴行草在用笔上与其后三子黄、倪、王相比,略显单一。其用笔仍追求小字传统的干脆利落,使得长笔画书写的过程展开稍嫌不够充分。后三子的巨轴行草则更多放弃“笔势”内在的瞬间节奏的追求,而通过拉长用笔时间,放慢速度,获得一种相对迟涩的丰富笔画形态。

这弥补肩肘腕用力使笔,而损失点画精微变化的缺失。同时放慢速度,既从容实现笔毫铺展,又可实现更加圆转地调适笔锋,在风格上就往内敛蕴藉深化一层,避免过于抛筋露骨的批评;王铎则进一步强化用墨的浓淡变化,丰富笔触及视觉的形态。

在通往晚明巨轴行草笔法的这几步转换中,张瑞图是一座重要桥梁,是走向成熟的转折点。