【白嘉轩结局】解读白嘉轩的悲剧人生

【内容摘要】白嘉轩是长篇小说《白鹿原》的主人公,在他身上既体现了我国传统文化的精髓,也深刻地暴露出我国封建伦理道德的腐朽和愚昧,由于进步、消极的两种意识在他头脑中的融合、冲突,导致了其行为“动机与结果完全悖反”,体现了其鲜明的悲剧性。其艺术价值首先体现在深刻的历史悲剧意识之中

【关键词】白嘉轩 家庭 家族 悲剧人生

《白鹿原》描绘的是这样一个饱经沧桑、内忧外患而又坚毅倔强的民族。陈忠实以浑厚、苍凉、绮丽、雄壮的笔调展现了关中平原一个小村庄在半个多世纪的政治斗争下的苦难历程。作品中承载这种文化精神的人物形象白嘉轩就充分体现了这种悲剧性。他的一生不仅是一个民族的传统文化嬗变的过程,而且通过这一形象,读者可以看到这个民族在繁芜杂乱的时代中的悲剧根源。

本文将以白嘉轩的一生为总线,从白嘉轩人生的经历、家庭的、乡族发展观三个方面来阐述他的一生,在此基础上说明他的悲剧人生。

一、坎坷的人生经历

《白鹿原》中的白嘉轩是一个因死了六房妻子而悲伤郁闷的本色农民,他人生的目标无非就是结婚、生子以繁衍后代,甚至他最根本的要求就是娶一房不会被他“克死”的女人。这时的白嘉轩与中国古往今来千千万万个农民毫无二致,生存乃至“有后”成为他的根本目的与最低要求,也是他劳动力量的源泉。

在他的前六房女人均以奇奇怪怪的缘由死后,这个精干狡黠的本色农民开始慌神了,生活一下子变得茫然。作为一个农民,他的渴求就是成家、置地、生子等,也造成了他对于精神文化的暂时短视。

然而一切似乎都是宿命,白嘉轩竟然在绝望中巧遇传说中的白鹿精灵。使他在时来运转的同时也更加崇拜“深得程朱理学精髓”、“关中理学大儒”的姐夫朱先生。但是此时他的思维乃至行为方式还没完全受到姐夫的影响。所以白嘉轩选择了一条与儒家“仁义”精神相悖的道路:巧取鹿家风水宝地。

磨难把白嘉轩逼到了他后来所一直遵从的道德的边缘,为了生存,他情愿放弃“仁义”。在一系列不动声色的“苦难”表演之后,白嘉轩采取“卖地”的曲折路线成功地从鹿子霖手中换回了那块风水宝地,从而为自己日后的发展预留了极大的空间。

此时白嘉轩身上显露出来的更多的是作为一个普通人在苦难中挣扎的本能。然而面对命运的不公,他那毫不屈服、有胆识、沉着果敢又工于心计的独特品质把他从人群中分离出来,从而使他后来有力量统领白鹿村,并逐步成为白鹿村民众的精神支柱。

在换地之后,白嘉轩开始了他的第一个计划:成家和弥补因自己的婚丧而消耗殆尽的家财。在假借父亲托梦、迁坟之后,又娶回第七位妻子,并种植罂花,炼制雅片,在三年的时间里发家致富、人丁兴旺。在衣食无忧、后继有人之后,白嘉轩开始了他的第二个计划:行使族长权利并树立族长威信。

在刚刚开始时,就遇到了后来一直是他劲敌的鹿子霖的阻碍,两人同时争夺李寡妇家的几分水地,白嘉轩无法宽容鹿子霖的行为,因为他是白鹿村第一个敢向他说不、挑战他族长权威的人,他不能向他低头。

事情的结局是“圣人”朱先生说了一句“为富思仁兼重义”的话,才没有使矛盾更加激化,而是皆大欢喜,白、鹿两家执手言欢,白鹿村因此也获得了由县令古德茂亲自题写的“仁义白鹿村”的美誉。

然而这只是表面的,以此事件为引线,两人争斗了半个多世纪,最终还是白家取得了胜利,通过这次事件,白嘉轩明白了“仁义”对人们的约束力量之大。在此之前,他几乎不曾想过要“仁义”,他工于心计的“换地”、他种植罂花,炼制雅片等等行为都表明他是一个心思缜密、头脑冷静、重利轻义、甚至是为达目的不惜损人利己的世俗农民。

这也是人类的生存本能驱使他这么做的,试想,如果连温饱问题都解决不了,那还谈什么“仁义”呢?

我们再说“仁义”。从小习读圣贤书的白嘉轩早知“恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人”的训导,后又听得“圣人”朱先生的许多关于时势和“仁义”的精辟分析和论述,使白嘉轩几乎所有的困惑都迎刃而解了。

也找到了建构自己儒家文化身份的途径。他开始修缮供奉祖宗的祠堂,兴办学堂,修筑围墙等等。在姐夫的思想的影响下,白嘉轩开始放弃个人恩怨,慢慢形成要在白鹿原上建立起一个以“仁义”为基础的“仁民政治下的礼乐社会”,但是白鹿原这块土地在半个多世纪的风雨中既接受文明的洗礼也容纳污浊的浸染。

在五十多年的变迁中,根深蒂固的封建思想、封建文化、封建道德衍化成为乡约、村规、家法、民俗,渗透到每一个村寨的每一位村民心中。

人们的生活和行为方式受其左右。在白鹿村,有合乎仁义道德的规范,但也有“偷鸡摸狗”、“赌博、抽烟”的不良习气。要改变这种状况不是一件容易的事,恰在此时,经过朱先生深思熟虑的《乡约》帮白嘉轩解决了大难题,其中的“德业相劝”、“过失相规”、“礼俗相交”等方面在强调儒家仁义的同时对村民的日常行为有规范和约束作用。

文中多次提到和显露出这部“教民以礼仪,以正世风”的乡约几乎代表了白嘉轩一生的理想。他开始用乡约来规训村人的行为,使《乡约》成了土生土长的乡土教材。

在这一教材的影响下,白鹿村村民开始改变,人们变得“和颜可掬文质彬彬,连说话的声音都柔和纤细了”,给人们的感觉是,白鹿村几乎真成了“礼仪之邦”。白嘉轩深有感触的认为:在政局动荡的年代,唯有“仁义”才是立世之根本、获取人心之保障。

然而繁重的赋税、村民生活的艰难与鹿子霖等人的大吃大喝形成强烈反差。在孔孟“仁爱”思想的影响下,他决定“起事”,发“鸡毛传贴”,亲自策划了“交农事件”,白嘉轩却被田福贤、鹿子霖拖住,使之与“成仁”的机会失之交臂,也失去了成为“一呼百应”的英雄的机会,反而成全了一直默默无闻的长工鹿三。

这是他唯一一次与政治近距离接触,最终却以失败告终,这也成为他终生的遗憾。再后来,在残酷的事实面前,白嘉轩不得不无奈的宣布:“日下这兵荒马乱的世事,我也无力回天,各位好自为之……”正式宣告他对族规、乡约行使权的终止,这也使得他理想幻灭。

使他想建立以“仁义”为基础的“仁民政治下的礼乐社会”也终成泡影。客观现实与主观意志不相符是造成这一悲剧的主要原因,人的力量是有限的,如果要对客观现实强加以改变,结局注定是悲剧的。

二、冷漠的家长

白嘉轩是深爱着他这个家的,他以“仁义”为核心构建这个家,以“礼”为盾维护着这个家,其中始终澎湃着“天行健,君子以自强不息”的儒家文化精神。对于家庭,白嘉轩感触颇深的不外乎是父母妻儿,对于父亲的突然死亡,他被彻底打垮,使其一度昏厥几次,对于母亲,一直存着敬意,对于妻子,在他看来只是传宗接代的工具,对于儿女,他表现的一贯是冷酷甚至不近人情!

本节主要从他对妻子的态度和对白孝文、白灵的态度出发来描述白嘉轩的家庭观。

妻子吴仙草是他的第七个女人,通过全篇可以看出,白嘉轩是爱仙草的。在仙草生了白灵后他生平第一次亲自下厨房去为她烧了一碗开水,使“她感动的流下了眼泪”。仙草因瘟疫缠身时,他忍受巨大悲痛照顾着她,在仙草病重时,抓住她的双手忍不住伤心的哭泣。

此时白嘉轩完全是一个好丈夫形象。但是在仙草弥留之际,希望见一见自己的亲生骨肉马驹(白孝文)和白灵时,白嘉轩表现的又是另一种面目,他对鹿三说“先上县,再进城,路数就那样走。

你到县上甭见孝文,到城里也甭寻灵灵。”他连为自己奉献了一生的妻子最后的愿望都不去满足,而是阳奉阴违,这又说明了他固执、保守和愚昧的一面,他虽然爱妻子但是更爱脸面、更看重所谓的“仁义、道德”。“仁义、道德”促使他背弃亲情,而亲情又是那么的难以割舍,所以在饥谨之年,他同意母亲要照顾白孝文的妻儿的建议,对后辈的慈爱掩藏在冷峻的外表下。

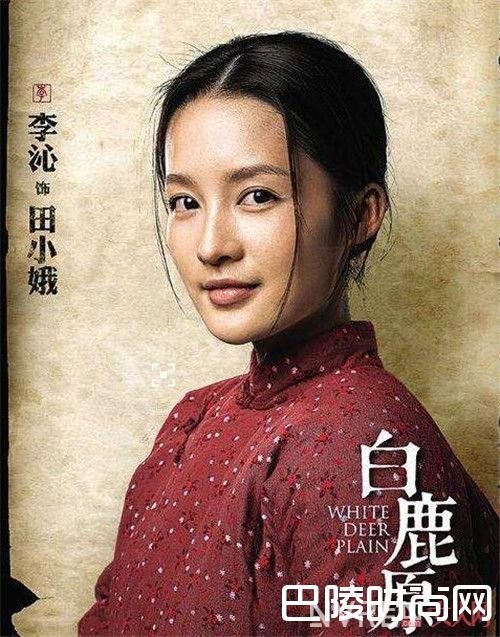

白嘉轩对自己的儿子掺杂了太多感情,以至于后来白孝文的堕落使他感到“这个儿子丢了他的脸亏了他的心辜负了他对他的期望,他为他丧气败兴的程度远远超过了被土匪打断腰杆的劫难”。白孝文是他的长子,是他名正言顺的族长接班人,白嘉轩竭力用四书五经和“耕读传家”的封建教育方式启蒙白孝文,但这种压抑人性的教育并不能让白孝文完全领会“族长”的意义所在,也就不知其身份的重要性,因此他很轻易的被田小娥引诱。

这使白嘉轩倍受打击,他没有一丝慈爱和挽救的心,把白孝文毫不留情的清理出门户,以正其名,并扬言白孝文当了皇帝也不准回家。

然而当白孝文用一身制服掩饰了所有的不光彩,要求回乡祭祖时,他同意了。当听到村民议论“龙种终究是龙种”,白嘉轩他得到的不仅是一种心理补偿,更是一种荣耀。白孝文后来做了县长,他更是欣喜地认为是“白鹿精显灵的结果”,这种想法不更是一种悖论性的内涵吗?

对于爱女——白灵,他的态度是两个极端。他对白灵倾注的爱比谁都多,从她出生到她离家出走的十几年中,白嘉轩对她极尽宠爱之能事。文中说他“常常忍不住咬那手腕,咬得女儿哎哟直叫,揪他的头发,打他的脸”, “他把疼哭了的女儿架上脖子在院子里颠着跑着,又逗得灵灵笑起来”。

他虽然很清楚对于女儿更该“严管”,“只是他无论如何对灵灵也冷不下脸来”, “不忍心看她伤心哭闹”。他甚至违背封建礼教的原则而送白灵去学堂读书,当白灵偷偷跑到城里上“新学堂”后,他也显得无能为力,显示了他的慈爱。

后来,白灵彻底的背叛了这个家而出走,白嘉轩就表现出了他一贯的果断和决绝,他不允许家里再提“灵灵”这个名字,就全当她死了。但是他的心里是否真的割舍下了这份亲情呢?此时他的亲情与他所追求的“仁义”思想相悖,相互缠绕,理不清。

但在白灵遇害之夜,白嘉轩与母亲还有大姐受到白灵的托梦,对女儿的牵挂之情使他再也无法顾及“族长”身份和“仁义”的牵绊,冒着漫天大雪去求姐夫解梦,探询女儿的生死。

几十年之后,一块“革命烈士”的牌子挂在他家门框上时,“他才哆嗦着花白胡须的嘴巴喃喃地说:‘真个死了?是我把娃咒死了哇!’”,这种沉痛、追悔之情溢于言表,又是何其真切。

这种种都表明白嘉轩在家庭观念上的失败,白孝文的改变违背了他的“仁义”思想,白灵的被害使他遗憾、惭愧终生。这些都与他本身所追求的理想相违背,其结局注定也是悲惨的,这体现了他在家庭观方面的悲剧性。

三、族长的权威

本节主要从白嘉轩作为一族之长,在对待白、鹿家族的事和人方面入手,描述他对乡族、对族人的感情。

首先,在白嘉轩解决了自己的“不孝有三,无后为大”的问题后,就开始在族里着手树立自己的威信和行使自己族长的权力。从整部小说我们可以看出白嘉轩一直不愿意与政治走的太近。作为一个农民,生存的重要对他来说始终是第一的,所以当姐夫朱先生犁去他创造财富的罂花时,“他蹲在边上,双手抱住头再也说不出话来”。

虽然他对政治淡泊从容,但是他却十分看重族长权利并牢牢把握住它。当辛亥革命后皇帝被废除,在白鹿原上造成的恐慌不是来自城里的“反正”,而是来自“白狼”的威胁。

白嘉轩适时的带领大家修复围墙,派人巡逻,成功的阻止了白狼的侵袭。加上及时的翻修了祠堂,创办了学校,这些举措使白嘉轩树立了自己的威信,也使白嘉轩体验到了族长权威和号召力带来的快感,更使他明白“仁者得人心而得天下”的道理。

他惩治烟鬼、赌鬼,使乡民改邪归正,“学为好人”;亲自重重的鞭打犯错的白孝文,以期能洗清耻辱;在大旱之年,带领乡民祈雨,不惜伤害自己已经残疾的身体等等众多事件都说明了他对乡约、族规的看重,特别是在封建礼教方面,“克己复礼”和“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动” 真正成了他的为人处世的行为准则。

其次,白嘉轩与鹿三的关系超越了传统的主仆关系,而是有着深厚的情谊,白嘉轩“重义轻利”的精神在此得到了最完美的体现。他从不克扣鹿三的吃食和薪俸,还与其同劳动、共吃喝,甘苦与共,甚至有时他们的观点是统一的、不谋而合的。

虽然这样,但是通过全篇我们仍可以看出白嘉轩一直都没有忘记两人之间的差异,也因此他才一再的在家人面前重申“不许把三伯当外人”。这种强调本身就是一种暗示,一种身份的暗示,说明他们并没有从骨子里、血缘上相融合,所以才需要不断的提醒家人,也提醒自己。

在圣人朱先生对他兴办学堂之举打躬作揖的感动和颂扬之后,白嘉轩进一步看到了“仁义”的力量,使其建构仁义之乡的精神追求更加迫切。也因此他才坚决主张让黑娃上学,还为他交学费,即使在黑娃犯错之后,仍拉着他的手把他送进学堂,他就是要树立一种仁义的典范,一个榜样。

他在得知打断自己腰的是黑娃之后,他保持了缄默,这并非就是他原谅了黑娃,而是碍于与鹿三的情谊而不便说破。

当黑娃被白孝文抓了之后,他不计前嫌去救黑娃,这才是真正的仁义之举。在田小娥受鹿子霖蛊惑而引诱白孝文使其脸面受损后,他对这个女人是恨之入骨的,最后,鹿三感恩于白家对他的仁爱,而亲手杀死了自己的儿媳,对于这样的结局,白嘉轩无疑是快慰的,他快慰的不仅是这个可恶的女人死有余辜与不再害人,而且他发现鹿三身上洋溢着自己所没有的某些东西,鹿三做了他没有想到或者碍于族长身份而不敢去做的事,使他看到了另外一个鹿三,也使他发现他与鹿三之间竟有着如此的统一。

在鹿三去世之后,他感到真正的孤寂和深切的悲痛,因为死去的是他的知己,他的伙伴。他虽然因此而“涕泪横流”,但是即使是此时的白嘉轩仍然没有忘记二人身份的迥异,因为他惋叹的不过是一个“长工”去世了,虽然他认为是“白鹿原上最好的一个长工去世了”。

白嘉轩一再坚持“道德”和“仁义”,在面对一个人本能的生存挑战时,所谓的“仁义”也就不堪一击了,他的初衷是好的,可是所造成的结局却是与他初衷完全悖反的。他坚持“学为好人”,可是在黑娃真正“学好”后的结果却给他迎头一击。

前期的黑娃倔强叛逆,而后期的他却彻底回归。从反抗命运到屈服于命运,从反抗礼教到屈服于礼教,从一见到先生就怯得慌慌到成为朱先生最好的一个弟子,从拒绝接受儒家文化到最终的“学为好人”。黑娃的命运即是我们这个民族在新旧文化更替过程中人与民族命运的一个缩影。

黑娃由叛逆向回归的转变,仿佛是一种命运的偶然,实际上却是隐藏着深刻历史的必然:在当时社会和历史背景下,黑娃不可能挣脱传统文化对他的影响和控制。

依靠他个人的力量,他也根本无法从封建传统的重重封锁中突围。这样的残酷的现实使他一时接受不了,而“气血蒙眼”,昏死过去。小说在结尾处,白嘉轩与鹿子霖碰面的场景,他看着已经疯呆的鹿子霖,对他说的那些话,我觉得是他内心真实的忏悔,他也在心中不断的责问自己是否做得正确?这些人物的悲惨结局对于白嘉轩而言,不只是一个人生命的结束,还是他自己的追求和信仰在一步一步的走向彻底破灭。

时世的变化无常,最终没有成全白嘉轩的理想,在残酷的现实面前,“仁义”变得遥不可及,更不要说他想建立一个“仁义”基础上的“仁民政治下的礼乐社会”了。不论做什么事情,都必须以客观现实为基础,能动的改造客观世界。

而不能一厢情愿的以主观意识去左右、去改变客观的现实世界,这样做的结果注定只能是悲剧收场。传统文化冥冥中主宰着白鹿原人们的命运,也主宰着中华大地上的中华民族的命运。它似乎无声无息,无影无踪,然而却无处不在,无时不在,无孔不入地影响着中华民族的人们。从现代人的眼光来看,白嘉轩,他是一节腐朽的木桩;从历史的角度来看,他是一个时代的标志,这也是我本人关注他的原因。

【参考文献】[1] 陈忠实《白鹿原》人民文学出版社 1993年版 [2] 陈忠实 关于《白鹿原》的答问 《小说评论》 1993年第3期 [3] 雷达 “废墟上的精魂”《文学评论》1993年第6期 [4] 胡焕龙 《何处是“家园”》《安徽教育学院学报》 1999年 [5] 许丹成 从人物生命轨迹看《白鹿原》的文化意蕴 《湖州师范学院学报》2001年第2期 [6] 张恒学 《黑娃:大起大落的悲剧形象 》《云梦学刊》 2003年 [7] 余秋雨 《秋雨散文》《浙江文艺出版社》 1994年 [8] 陈忠实 “《白鹿原》获茅盾文学奖后答问录” 《延安文学》 1997年第6期