严复翻译了天演论 以严复《天演论》开场白为例浅析翻译的美学意义

摘 要:本文拟从翻译美学角度切入浅析翻译“形合”与“意合”这一永恒命题。翻译的经验科学性质决定翻译理论的创建过程中必将重视译者翻译实践及读者反馈,目标读者不同,译文倾向也不同。同时结合严复《天演论》开场白翻译,分析严复如何结合汉语言特点,根据目标读者来调整和定位自己的译文,在“信达雅”三点论中贯彻接受美学思想。

从而看出翻译过程不仅仅是语言转换过程,而是译者通过译文向读者传达思想、施加影响的过程。最后,文章还陈述了接受美学的理论局限。

一、 翻译美学的理论探微 译文的内容与形式问题是翻译研究的一个永恒命题。译文是“形合”好还是“意合”好?翻译应“归化”还是“异化”?是否“信言不美,美言不信”?“翻译究竟是艺术还是科学?”这诸多问题均反映了译者们对翻译“文”、“质”关系的不懈探索。

刘宓庆教授认为,翻译学是一门经验科学(empirical science),建基于翻译经验(translation experience),即实践经验和对实践经验的观察(observation)、剖析(analysis)和概括(generalization)是经验科学的基础。

(刘宓庆,2005:15-16) 首先,将翻译学定义为经验科学,决定了其对大量实践经验的仰赖,决定其必将经历一个由感性认识上升到理性认识的过程。

纵观漫长的翻译史,早期翻译仅仅作为一种技艺和社会交际手段,人们对它的认识也非常有限。直至人类社会进入19世纪后半期以来,科技飞速发展,语言接触突破了宗教和外事的狭窄领域;20世纪50年代以后,语言的社会交际功能大大增强,语言科学也突破了语文学和历史比较语言学的窠臼,进入了多学科化发展的新的历史时期。

翻译的语言学派则试图采取与文艺学派不同的研究方法,在重感受和主观体验的翻译实践基础上引入科学与哲学思辨,努力构建翻译的理论框架,甚至还提出机器翻译的设想。

其次,翻译学的经验科学性质也表明这一学科没有既有的公式定理作指导,需要在经验基础上不断发展和完善理论。

诚然,语言学家们对翻译学做定量分析的科学性尝试是大胆、可贵的,但考虑到翻译学自身的学科特点,纯理性与科学的途径并不能解决所有问题。翻译过程是指译者据自己对源语的解读将原始信息转化为目标语文本的过程。

译者作为一个文化中介,除了遵循一定的翻译原则和技巧外,其文化素养、知识结构甚至时代背景和政治气候都会对翻译活动产生影响。现代的翻译理论还研究读者对译文的接受与认可度,即所谓“接受美学”。

如果说,“一百个观众眼中有一百个哈姆雷特”,那么一百个译者∕读者眼中,也同样有一百个哈姆雷特。对文艺作品如诗歌、小说、散文等的翻译尤为如此。因此,翻译过程实则为一个高度个性化的活动,是一个复杂的心理过程,含有诸多非表象和情感的因素。

好的翻译,既要保证译文的准确性与忠实性,又要达到适度的美学观感,故而我们说“翻译既是一门艺术,又是一门科学”(刘宓庆,2005:18)。 “翻译理论与文艺美学的结合,正是我国翻译理论的基本特征。

译学与美学之缘,积久而著,二者之间这份情缘因汉语的审美特质(感性特质),永远不会缘尽情疏,端赖我们精心培育和阐发。”(刘宓庆,2005:217)刘教授的此番评述,极好概括了汉语语言特点。

王国维在《人间词话》开篇第一句有言:“词以境界为上。”汉语重主观感受、重意合,重意象和意境的综合审美体验。我国翻译史上的译论,大抵都是对译文的美学探索或评述,而且主要集中在内容与形式的美学命题上。

基于此,构建了翻译美学,即“运用现代美学的基本原理,分析、阐释和解决语际转换中的美学问题,包括对翻译中的审美客体、审美主体和审美客体与接受者的关系的研究,对翻译中审美体验的一般规律的研究,对翻译中审美再现手段及翻译美的标准的探讨,等等。

”(刘宓庆,2005:221)本文拟结合严复“三点论”及其译文,从接受美学角度浅谈翻译中的美学考量。 二、 严复的用心 近代中国最有名的翻译理论当推严复的“信达雅”三点论:

译事三难信、达、雅。求其信已大难矣。顾信矣不达。虽译犹不译也。则达尚焉。…… 易曰修辞立诚。子曰辞达而已。又曰言之无文。行之不远。三者乃文章正规。亦即为译事楷模。故信达而外。求其尔雅。 此不仅期以行远已耳。

实则精理微言。用汉以前字法句法。则为达易。用近世利俗文字。则求达难。往往抑义就词。毫厘千里。审择于斯二者之间。(王佐良,1989:40-41)

“换言之,雅不是美化,不是把一篇原来不典雅的文章译得很典雅,而是指一种努力,要传达一种比词、句的简单的含义更高更精微的东西:原作者的心智特点,原作的精神光泽。

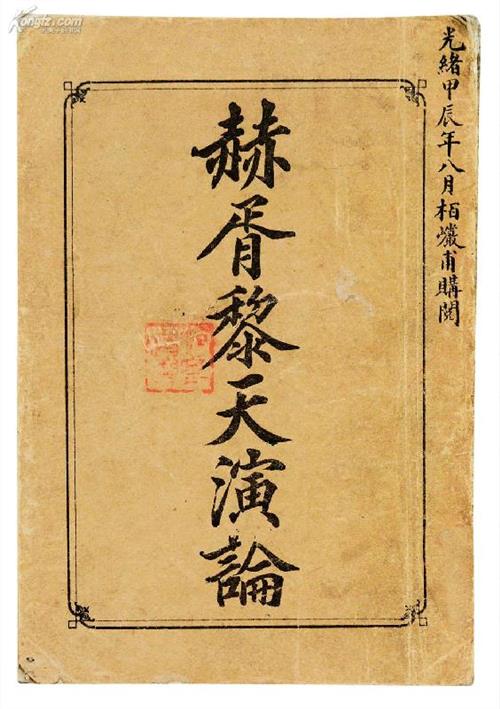

”(王佐良,1989:41) 让我们重读《天演论》开场白的经典译文,来体味一下大师严复的用心。 It may be safely assumed that, two thousand years ago, before Caesar set foot in southern Britain, the whole countryside visible from the windows of the room in which I write, was in what is called “the state of Nature”.

Except, it may be, by raising a few sepulchral mounds, such as those which still, here and there, break the flowing contours of the downs, man’s hands had made no mark upon it; and the thin veil of vegetation which overspread the broad-backed heights and the shelving sides of the coombs was unaffected by his industry.

赫胥黎独处一室之中。在英伦之南。背山而面野。栏外诸境。历历如在几下。乃玄想二千年前。当罗马大将恺彻未到时。此间有何景物。计唯有天造草味。人功未施。其借征人境者。不过几处荒坟。散见坡陀起伏间。而灌木丛林。蒙茸山麓。未经删治如今者。则无疑也。(王佐良,1989:38)