【杨德昌经历】杨德昌的童年故事知道的人可不多

本文选自黄文杰所著《愤世嫉俗:杨德昌和他的电影》,这是中国内地学者关于杨德昌的第一本著作,详情可见 我们如此热爱杨德昌,但从来没有人真的去专门研究他。

目前本书已在虹膜微店上架,扫描文末二维码即可购买。

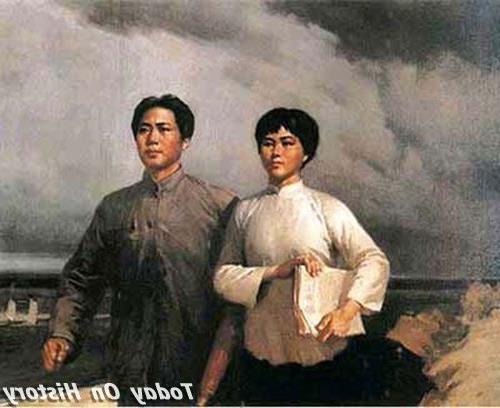

众所周知,台湾新电影运动有两位旗手,一个是侯孝贤,一个是杨德昌,他们祖籍都是广东省梅县,都出生于1947年,只不过侯孝贤出生于梅县,杨德昌出生于上海。

杨德昌、侯孝贤

有关杨德昌家庭背景的资料不多,我们只能通过散落各处的他的访谈回忆、文章等来略知一二。据他本人自述,祖父是「读书人」,因吸食鸦片去世。外公是河北人,也受过一定教育,能读书写字,因为军阀混战坐过牢,后为一美国传教士所援救,做了传教士的助手,成了一个基督徒,所以母亲出生在一个基督教家庭。

杨德昌的父母属于典型的命运被时局牵着走的一代人。根据杨德昌的说法,父母年轻时「都是从乡下到城里找生活、找工作」,半工半读,「赚的钱都寄回去养家」。

父亲是家中长子,十五岁即离家,从梅县到广州工作,后又至香港工作三年,再辗转至上海,「到上海时才二十岁」,旋又因日军侵华随单位撤至重庆。

母亲是家中长女,因为「河北的生活很苦,到汉口投靠亲戚」,进了「中央信托局」,后也因战事随单位迁至重庆。当时杨父「为了省钱,就住在基督教青年会(YMCA)」,在那里,杨父杨母相识。

杨德昌

抗战胜利后,杨德昌的父母又随单位回到上海,迁居施高塔路(Scott Road)100号(今天的山阴路229弄4号)。1947年11月6日,杨德昌出生。

然而,仅仅在上海度过了生命中最初的一年多后,1949年2月,幼小的杨德昌便随家人「跟着国民党政权迁徙」到台湾——在台湾,像他们家这样由大陆迁来的,被称为「外省人」。那时父亲在中央印制厂工作,母亲在中央信托局工作,全家一直住在台北城中区的公家宿舍(济南路二段69号,和大安区交界)。

多年后已经成名的杨德昌回忆,父母是「完全靠劳资来建立生活,完全没有祖产」的「薪水阶级」,「家里的经济情况是中下」,或者说「仅仅是中产」,买辆脚踏车都是「很大的事情」。

他到初二才分期付款买了一辆脚踏车,后来弄丢了,回家也不敢讲,因为脚踏车对家里来讲是「很吃力的负担」,所以弄丢脚踏车很「痛苦」。这种回忆未必失真,但是在出身贫苦的矿工家庭的吴念真眼里,「杨德昌的爸爸是‘中央印制厂’的厂长,一家人都受很好的教育」。

吴有个制片朋友,父亲是「中央印制厂」的工人,据这个朋友描述,「他儿时看杨德昌一家人,宛如过着王子公主般的生活」,而杨德昌这种生活对吴念真而言「是另外一种生活,比中产阶级还要高一倍」。

正如许多评论所注意到的,杨德昌的电影总是聚焦中产或以上的阶层(如医生、公司高层、白领、私营老板、作家、电视主持人、舞台剧导演、富二代,等等),而不像侯孝贤或其他某些新电影人(包括作为重要编剧的吴念真,他后来到90年代也做了导演),会关注在贫困线上挣扎为生计发愁的低下层民众。

《一一》(2000)

这实际上与杨德昌自幼在中产家庭背景中成长不无关系。创作取向很大程度上是由个体经历所决定的,杨德昌自认他的电影「很生活」,而吴念真则对此表示怀疑,原因或许就在于,他们所体验和熟悉的根本是两个世界。

杨德昌也认为,因为在台亲戚少(母亲那边没有亲戚,父亲那边只有一个叔叔),脱离了「中国传统社会的结构」,「家庭组织太简单,只有父亲、母亲、哥哥、妹妹」 ,「没有一张几乎所有中国人都拥有的亲戚关系网」,这使得他「不曾了解传统家庭中人际关系网的错综复杂」,自幼「没办法很熟练地和长辈应对」,和人交往也「保持着很简单的关系」,「跟人打交道从来都是直来直去」。

这些话听来平常,却不可忽视,因为它可能揭示了杨德昌的性格成因。

在很多曾和杨德昌有过接触的人的印象中,杨德昌总是笑眯眯的,「尽管非常和蔼可亲,却始终固执己见,从不妥协」 ,在做人方面很难谈得上成功。他后来不但在创作中跟人时有冲突,甚至跟长期合作的创作伙伴、要好的朋友都变得关系疏远。

比如,张艾嘉就认为杨德昌「脾气很坏」。他原本在《光阴的故事》开机第一天就跟「中影」指派的摄影师闹翻了,后来拍《海滩的一天》,他「笃定要找杜可风」。据张的回忆文章,结果拍了一个礼拜后他跟杜也吵得不可开交,甚至在拍摄现场要把杜「驱逐出境」。

张艾嘉

而在小野的回忆中,杨德昌为人敏感,「很难搞」,「基本上还是个小孩子」,两人在合作编剧《恐怖分子》期间一直争吵不休,甚至互相写信对骂。

自《恐怖分子》即跟随杨德昌的阎鸿亚(又名鸿鸿)则认为他缺乏安全感,「脾气反复无常」,「爱憎分明」,「现实生活中他其实很沙文主义,并不太在意别人的感受」,他们最终在《独立时代》后制期间因为对宣传有不同意见而「翻脸」。

《独立时代》(1994)

吴念真则直陈「杨德昌和很多朋友是不亲的」,「他对人一直怀抱着一种疑惑,有距离或不信任」。而曾为杨德昌找投资的詹宏志也曾对笔者回忆他和杨德昌共事的「艰难」经历,因为杨德昌拍摄超支,导致投资不断追加,给詹带来很大困扰……

虽然这些优秀的电影人谈起杨德昌始终敬意不改,但从他们的追忆中也可看出杨德昌的简单、直接、自信(也可说是自傲)、孩子气,甚至是不乏自我中心,和他的执著、追求完美一起,对周边的人构成了精神压力。

以世俗标准来看,招致这么多「抱怨」的杨德昌在为人处世方面显然是失败的。而付东也认为,杨德昌的悲情命运可以由他的性格特征来解释。也就是说,杨德昌的个性在某种意义上造就了他与环境间的紧张关系和他长期遭受误解的处境。

诚然,我们无法断定杨德昌的性格是先天铸就还是后天养成,但如其所述,他的不通人情世故,不会拐弯抹角,恐怕与其自小家庭亲戚关系简单、欠缺人际应对的训练有关。

世人多以为杨德昌西化,而实际上他在童年时期接受了较多的中国传统文化教育。因为他的父亲常感自身不幸,没有学历,而对孩子强调读书的重要性,认为「中文基础一定要好」,在杨德昌十岁生日后即亲自教他学习古文,父亲还要求杨德昌学写毛笔字,「一天要写多少,古文要背多少」,都有强制性规定。

后来与杨德昌长期共事的鸿鸿回忆,杨德昌每天和他们谈儒家、谈朱熹,鸿鸿大感诧异,心想「别开玩笑了」,因为杨德昌看上去是那么西化的人,殊不知他幼年时期即已打下传统文化的根基。

杨德昌幼年已表现出广泛的兴趣,而这些兴趣都与他父亲的熏陶有关。他的父亲「喜欢看电影,也爱画画,画水彩画,是他闲暇时的消遣」,受父亲影响,杨德昌自幼就开始跟着画画。父亲偶尔会找学校的美术老师来教他画,杨德昌「专门学习了素描和油画」,也包括水彩画,因此他自认接受了「正统的绘画训练」。

不过杨德昌「最喜欢画漫画」,因为哥哥喜欢,跟着哥哥画,都是躲着大人画,为激发自己编创漫画的灵感,还背着父母偷偷阅读了大量中国古典文学名著。他痴迷日本漫画,推崇手冢治虫,每周追看《学友》、《东方少年》等杂志的日本漫画更新,也看本地漫画,最早看的是《牛伯伯打游击》,以及泉基创作的《给路流浪记》,「深受其中人性光辉的信念及悲剧结局中对人性肯定的影响」。

手冢治虫

从小打下的绘画功底为杨德昌日后的电影创作奠定了坚实的美术基础。他后来曾为自己的影片做美术指导(如《牯岭街少年杀人事件》、《独立时代》),并绘制了大量形象生动的人物设定图和精美的场景图(如未完成的遗作《追风》),展现出非凡的美术素养,这自然与他童年开始的美术训练脱不开干系。他也坦陈,自己的「电影风格很大程度上受到日本漫画、美国漫画,还有绘画的影响」。

杨德昌喜欢看电影也「是因为爸爸喜欢看」,跟着大人看了大量好莱坞电影。比如《血战勇士堡》(Escape from Fort Bravo,1953),「牛仔、骑兵、美女和团团转的驿站马车,以及突出重围的战斗」,这一切都让他深深着迷。还有《乱世忠魂》(From Here to Eternity,1953),主人公被冤枉,「最后在海滩上被自己人打死」的结局,给他留下了深刻的印象。

《乱世忠魂》(1953)

当时父亲单位有个工是个孤儿,「也是流亡学生」,有空就去看电影,父亲常叫他带杨德昌去,他也会解释影片剧情给杨德昌听。杨德昌上小学才接触「国片」,比如香港电懋和邵氏公司的影片,多年后接受访谈时还对这两家公司「最早期的片子」记忆犹新。他迷恋过一段时间「国语片」,「喜欢尤敏、丁皓,但因男演员太温吞,渐对‘国语片’失望,黄梅调出现后更了无兴致」。

同样受父亲影响,杨德昌自小热爱音乐。他的父亲爱好听各类音乐,而且基本上只用唱片机听,有收集唱片的习惯,堪称「音乐发烧友」,而且放古典乐给孩子们听。这样的童年记忆也被杨德昌多次放进了自己的电影中。

比如,在《海滩的一天》的回忆段落中,就曾出现小时候的佳莉和佳森与父亲一起听古典音乐的画面。《麻将》中,当红鱼去父亲藏身的地方找他时,父亲正在听贝多芬。《一一》中,NJ请大田吃完晚饭后,两人回到车里,曾有一段关于音乐的谈话,而NJ对大田回忆说他父亲过去「每天都听音乐」。

《海滩的一天》(1984)

这些情节,都可以看作是杨德昌对自己童年生活的照搬。杨德昌一生酷爱古典音乐,并且为自己多部影片选配音乐,甚至为侯孝贤的《风柜来的人》配上维瓦尔第的《四季》,而成为脍炙人口的美谈,他的音乐素养无疑在幼年即已打下了一定的认知基础。

杨德昌的母亲说他「小时候看电影出来自己会哼主题曲」,也曾想让他去学乐器,并把他和妹妹带到幼稚园(幼儿园)老师家里去学习。不过他「第一天就挂了」(这点也被杨德昌拍进了《一一》中,NJ与大田在酒吧聊天时曾提及),妹妹倒是坚持学到大学毕业。

那时候杨德昌常听收音机中的「国语」歌曲,也听家对面水果摊放的「日本最流行的歌曲」,以及隔壁冰店放的「最流行的热门音乐」。诸种音乐类型中,杨德昌最钟情的是摇滚乐。他自陈当时除了日本漫画,最能吸引他的就是美国摇滚乐。

他认为摇滚乐激发了他对世界的叛逆观念,比如对政府的不信任,「对政府所说的一切都深表怀疑」,虽然那时认识懵懂,但清楚地知道自己「不喜欢蒋介石,他并非什么伟人」,「无意在他身上多花一分钟」。

从上所述可以看出,杨德昌出生并成长于一个完整、稳定且家教甚严的家庭,父亲在他年幼时对他在绘画、电影、音乐等多方面的影响起了重要的启蒙作用。

杨德昌认为自己从小到大都非常独立,「父母也许会觉得我跟他们距离很远」,但他拍摄《牯岭街少年杀人事件》时说是献给父亲的,「因为他看了这个电影会理解他的心血没有白费」。

《牯岭街少年杀人事件》(1991)

这一方面说明杨德昌对《牯》片有着相当的自信,另一方面也说明他内心颇为在乎父亲对自己的栽培愿望。童年时期父亲身上发生的一件事给他带来巨大的心灵震撼,那便是白色恐怖时期父亲曾经被国民党当局抓进去讯问过。

后来在筹拍《牯岭街少年杀人事件》时,经过对身边朋友的调查他才发现,原来白色恐怖时期「几乎每个朋友的父亲都进去过」,他认为这是「执政者对他管的人没有信心」的表现。为了还原历史,杨德昌在影片中也安插了类似情节。

《愤世嫉俗:杨德昌和他的电影》一书从五个部分,切入杨德昌作品的现代性批判这一核心,分别具体地探讨了精神、道德、教育、媒介、暴力批判之于作品的内涵与落脚点。

推荐语:

虹膜邀请作者黄文杰给虹膜读者准备了独家签名本。