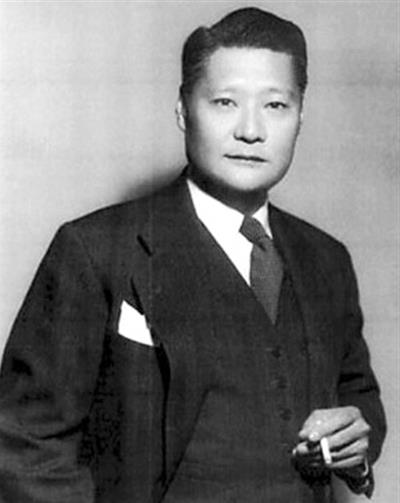

叶恭绰与叶公超 叶公超的气度与才识

办刊物是这样,从事文学批评也是这样。他认为,我们在生活中来不及求准确,人类交往大半也不需要十分准确,“不过在批评里,我们却希望能维持相当的准确性,不然我们就只有主义与标语而没有批评了。”正是基于这种态度,他的文学批评表现出一种雍容而高贵的气度,以及不为政治倾向所左右的明澈的洞见。

1931年曾在中国生活多年的美国女作家赛珍珠出版了长篇英文小说《大地》。当年,叶在英文刊物《中国社会政治科学评论》第3期发表书评《反映中国农民生活的史诗——评赛珍珠的〈大地〉》,敏锐地揭示“一个外国小说家没有沉溺于自己的幻想之中,而是深入地描写了我们昏暗的现实社会的底层,这是唯一的一次。

《大地》是这块国土的史诗,并且将作为史诗铭记在许许多多阅读过它的人们的心目中。

”7年以后,《大地》以其“对中国农民生活史诗般的描述”摘取了1938年诺贝尔文学奖的桂冠。尽管如此 ,叶公超在上述评论文章中直言不讳地指出:“大自然的变幻不定——水灾、旱灾与蝗虫灾害——甚至远不及国内的战争以及军阀征收的高额的土地税带来的危害大,这一点,赛珍珠在小说中没有提及。

”——今人若不知作者,看了这样的评论,还会以为是出于左翼评论家的手笔呢。可它就是出自叶公超这个向无工农底层生活经历的文人笔端!

最令人敬佩的是,1936年10月,鲁迅病逝于上海,时在北大任教的叶公超特地把鲁迅所有的作品都搜集来,不眠不休地花了好几天时间把它们一口气读完,然后写了《关于非战士的鲁迅》一文,发表在当年11月1日的天津《益世报》增刊上。

此文充分肯定了鲁迅在小说史研究、小说创作及文学能力三方面的成就。他说:“我有时读他的杂感文字,一方面感到他的文字好,同时又感到他所瞄准(鲁迅最爱用各种军事名词的)的对象实在不值得一粒子弹。骂他的人和被他骂的人实在没有一个在任何方面是与他同等的。”

12月8日,他又写下长篇的《鲁迅》专论,发表在《北平晨报》文艺副刊上。他认为“五四之后,国内最受欢迎的作者无疑是鲁迅”,并指出:“在政治上,他的确是个很可贵的酝酿者,因为他有历史上成功的酝酿者所需要的条件:锋锐的讽刺,浓烈的大量的情感,动人的真挚与亲切。

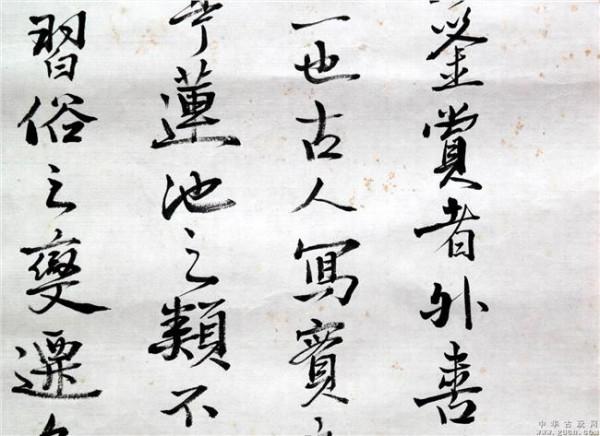

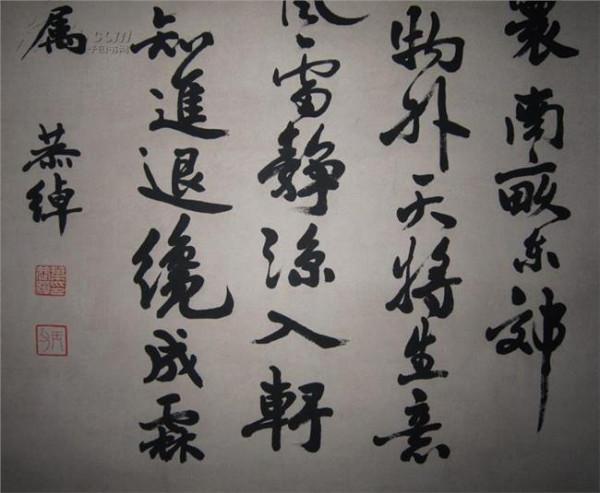

”他盛赞鲁迅的杂文,说:“他的情感的真挚,性情的倔强,智识的广博都在他的杂感中表现的最明显。……在这些杂感里,我们一面能看出他的心境的苦闷与空虚,一面却不能不感觉他的正面的热情。他的思想里时而闪烁着伟大的希望,时而凝固着韧性的反抗生,在梦与怒之间是他文字最美满的境界。”

如果是郭沫若、周扬、冯雪峰等左翼作家这样评价鲁迅的杂文成就似乎是理所应当的,然而这样热烈的赞美偏偏出于曾与鲁迅水火不相容的“新月派”自由主义知识分子叶公超之口!一向以宽容自许的胡适看不惯叶对鲁迅的颂扬,嘲讽他说:“鲁迅生前吐痰都不会吐在你的头上……”“单纯”的叶公超却是另一种立场:“人归人,文章归文章,不能因人而否定其文学的成就。”

叶公超对鲁迅的这篇评论,在我看来,迄今为止仍是最到位的,抵得上所有的鲁研专著之和。叶公超“文学的气度”与“才士的手笔”由此可见一斑。实际上,一个批评者的气度与才识是相互为用、相互印证的。有气度无才识,说不到点子上,气度无由显现;有才识无气度,才识为偏见或私心所蔽,才识也湮没不彰。

读《叶公超传》,除了政治与文学的关系、气度与才识的关系之类大话题之外,我还想到两个比较私人性的问题。一是家族的扶助功能。叶公超父母早亡,幸有叔父叶恭绰视如己出,才能受到良好的教育,成为一时英彦。

其他的人,如钱玄同12岁时父亲病故,得兄长钱恂抚育成材。这样的例子在从前不胜枚举。家族的这种功能如今还应或还能继承发扬吗?二是婚姻家庭问题。

痴心追求叶公超的姑娘如陈仰贤者,先后非止一二,然而叶公超偏偏选择了才女袁永熹。叶与袁的婚姻在他的后半生是名存实亡。不说隔着太平洋,就是叶公超赴美公干时,二人除了外交礼仪所需的应酬之际,也几乎不来往。

叶临终时,身边没有一个亲人。叶常感叹妻子儿女虽各有所长,可惜对中国文化太隔膜,意谓不能理解他的追求与事业,这当然是他的一面之辞。孰是孰非,外人难以判断。他与家人的隔膜,与顾准差不多。可叹造化弄人,人生多么难得完满。