王水照认为 王水照:重新认识王安石

宋代在中国历史上是个具有转型意义的朝代,在社会、政治、经济、文化诸方面都呈现出不同于此前统一王朝的种种特征。北宋知识精英的社会身份,大都是集官僚、学者、文士三者于一身的复合型人才,这与宋朝偏重文治的政治取向息息相关。

宋太祖时还致力于征伐、平定各个地方政权,太宗时开始确立文治的方向,真宗承袭继踵,但未成熟。至第四代仁宗时,才彬彬大盛,崇儒尊道,对传统文化吸收、整合,呈现恢宏的气象。仅以宋古文六家而言,欧阳修生于1007年,苏辙年少,死于1112年,前后贯串一个世纪,也可以说,11世纪的北宋,是一个精英人才井喷式涌现的时期。

欧阳修、司马光、王安石、苏轼就是最突出的代表,他们都是杰出的政治家、思想家和文学家,是比较严格意义上的“百科全书式”的人物。

出现这一现象不是偶然的,也不是孤立的,除了个人的秉赋、勤奋以外,实是适应了当时社会政治的需求。宋神宗欲重用王安石,唐介出面反对,神宗为其回护道:“文学不可任耶?吏事不可任耶?经术不可任耶?”(《宋史》卷三一六《唐介传》)俨然规定了这三条任人标准。

宋代又是一个成熟的科举社会,历年所取进士成了官僚队伍的主要来源,由此形成文官政府。科举诸科最重进士科,而进士考试的科目可概括为三类:一类为诗、赋,一类为论、时务策,一类为贴经及墨义(或经义)。

这与宋神宗的三项任人标准一一对应,若合符节。北宋举士69次,其中以嘉祐二年(1057)最为“得士”,录取进士388名,其中以文学见优者有苏轼、苏辙、曾巩,宋古文六家中,一举而占其半;又有号称“关中三杰”的程颢、张载、朱光庭,同时中式,其首倡的“洛学”“关学”均为北宋显学;政坛人物则有吕惠卿、曾布、王韶、吕大钧等,为王安石新党和元祐旧党的重要人物(吕惠卿等三人为新党,吕大钧为“元祐更化”主要人物吕大防之弟)。

他们虽各有偏至,实均兼综文学、思想、政治之域。苏轼曾称赞他的同年友、状元章衡,也突出他“文章之美,经术之富,政事之敏”三项(《送章子平诗叙》)。时代精英的理想标准是政治家、思想家和文学家的统一,这已成为宋代士论的共识和士人的终身追求。

因此,为这批精英人物编纂“全集”,就不能只局限于传统目录学中的“集部”,而应囊括经、史、子、集四部,才能贴切反映他们全面的精神遗产和文化创造。这对王安石而言尤显重要。王安石自称“某自百家诸子之书,至于《难经》《素问》《本草》、诸小说,无所不读”(《答曾子固书》),以博学多才、器局宏大而闻名于世。

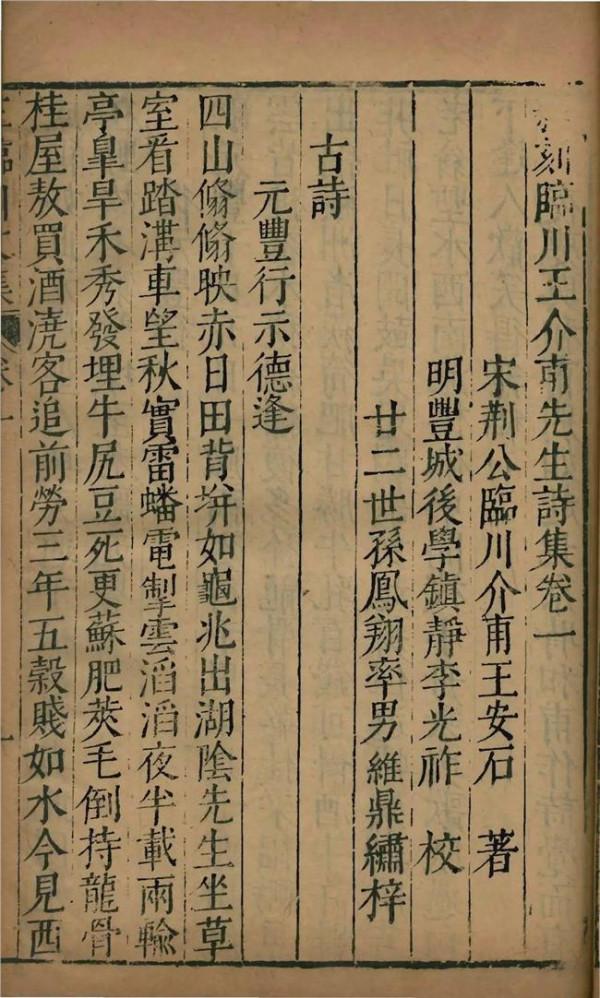

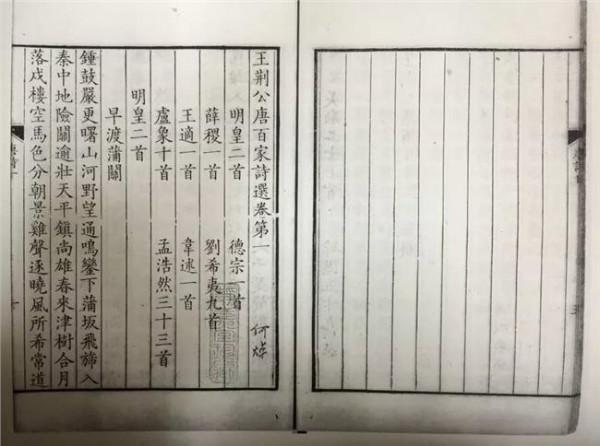

但由于他遭遇不公,著作严重散佚,仅传的《临川先生文集》(或《王文公集》),与他的实绩相距甚大。《四库全书》收录欧阳修著作十三种,司马光十五种,苏轼八种,而王安石仅《周礼新义》《临川集》(另有著录的《王荆公诗注》已包括在《临川集》中)《唐百家诗选》三种,远不能反映王安石著作的全貌。

这套新编的《王安石全集》采取经、史、子、集的传统书目分类方法,收入王氏著作共13种,包括经部六种(《易解》《周礼新义》《尚书新义》《诗经新义》《礼记发明》《字说》),史部、子部三种(《熙宁日录》《老子注》《楞严经解》),集部两种(《临川先生文集》及文集补遗、《唐百家诗选》),王氏现存著作汇于一书,真正做到了“全集”之“全”;在辑佚方面用功尤深,融合两岸学术力量,汲取前贤已有成果,对目前尚少注意的《易解》《礼记发明》《老子注》《楞严经解》等,倾力而为,尽可能完善地恢复王氏著作的原貌;对于一直有成本流传的诗文集部分和《唐百家诗选》也进行了详校、广辑与汇注。

我们相信,在王安石集的编纂史上,这部新编的《全集》算得上一个创举,便于展示王氏精神创造的整体风貌,为认识和评价王安石这位“百科全书式”人物,提供了真实可信的基础文献。当然,我们也期待它在使用过程中不断得到补益和完善。

再析“变法”之利弊

王安石是广涉四部、具有恢宏格局的文化巨子,但又是生前和死后聚讼纷纭、毁誉参半的争议性人物。其变法活动是争论的焦点。检阅一部王安石研究史,无论政治评价、思想考虑、文学论析均为变法问题所左右,而意图前置的泛政治化成为王安石研究史上的一个突出倾向。这影响了研究的科学性和客观性,不仅不能正确认识王安石的政治思想和政治实践,也不能正确认识“荆公新学”和他的诗词文学创作在文学史上的地位。

如果说,王安石当年和司马光、苏轼等人的矛盾还属于政见不同之争,彼此不失道德人格上的互相尊敬;至北宋末南渡后,王安石即被定性为北宋灭亡的祸首。洛党杨时在靖康国难当头之际,首倡“今日之祸,实安石有以启之”的说法,嗣后口诛笔伐,一片骂声。

诚如鲁迅所说,此一论调已成为“北宋末士论之常套”(《中国小说史略》)。尤为怪异的,曾被陆九渊评为“洁白之操,寒于冰霜”的王安石,沈与求却在绍兴年间上奏朝廷,认为“丧乱之际,甘心从伪,无仗节死义之风,实安石倡之”,要求治罪,其证据竟只是王安石曾说过扬雄和冯道的好话,这连陈振孙在直斋书录解题中也以为“此论前未之及也”。

在这样的社会舆论笼罩下,要实事求是地研究王安石,是不可能的。

直到清中期以降,才出现过平反辩诬的呼声,褒贬立场虽异,但思想方法仍未完全脱离意图前置的泛政治化倾向。蔡上翔的《王荆公年谱考略》和梁启超的《王荆公》是两部代表性的翻案之作。蔡谱材料翔实,考证缜密,然而过度强烈的辩诬目的夹杂着乡邦之谊的情绪化色彩,使不少论断失之偏颇;梁氏之“传”从大处着墨,影响深远,但显有借古喻今、为戊戌变法申雪张目的印痕,也损害了其学术内容。

新中国成立以来,王安石被置放于崇高的地位,列宁说的“王安石是中国十一世纪时的改革家”,一时成为研究的基础和社会的共识。其实,列宁这句话是他的修改工人政党的土地纲领中的一个注解,内容是肯定王安石主张“土地国有化”;但我们知道,中国自古就有“普天之下,莫非王土”的观念,王安石的“方田均税法”,只是划分户等、均定税役的一项新政,并不涉及土地所有制的国有或私有问题。

但列宁的这条注解,却使王安石研究避免了“左”倾思潮“大批判”之风的干扰,从而使研究论著和文本资料的出版颇为丰富,不像苏轼研究一度成了禁区。

到了“文革”大搞“评法批儒”时期,王安石被派定为大法家,一束束耀眼的光环阻挡了人们对他的认识,正如苏轼被强扣上一顶顶“投机派”“保守派”“两面派”帽子而被弄得面目全非一样,或荣或辱,都偏离了学术研究的正途。

从学术研究的自身立场而言,无论是对王安石的肆意攻击,或是无限拔高,都是不正常的,都无法科学地认识和评价这位历史人物的实际面目和历史地位,也无法揭示他于当下社会的意义和价值。新时期以来,学术研究迎来“春天”,对王氏的肯定评价仍是主流,也有不同的声音,但均属于正常的学术探讨,有助于认识的深入和发展。

公元960年,后周归德军节度使、检校太尉、殿前都点检赵匡胤,发动陈桥兵变,“黄袍加身”,建立宋王朝,继梁、唐、晋、汉、周以后,演出了又一场武臣夺权的新剧。如何力免沦为承袭五代的第六代,成为宋朝君臣理国治政的关心焦点,不久发生的“杯酒释兵权”事件就是重要的标志。

开国君主们殚精竭虑设计的种种“祖宗家法”,目的即为维护和巩固赵宋政权,防止篡权政变,其核心即在建立高度的中央集权制度,把军权、政权、财权最大限度地集中到皇帝手中。

朱熹说过:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了。”(《朱子语类》卷一二八)这对巩固宋朝的统一、安定社会秩序、发展经济和抵御少数民族统治者的侵扰,起过一定的积极作用,北宋未发生过一次政变、兵变,也未发生过动摇其政权根基的民变,出现了“百年无事”的表面承平局面。

但同时存在着消极因素,而且越到后来越严重。在军权集中方面,北宋王朝为了防范武人跋扈擅权,把军队交由文臣统率,又立“更戍法”,士兵经常轮换驻防,终年来往道路,致使“兵不识将,将不识兵”,这就造成军队训练不良,战斗力薄弱;兵种复杂,禁兵、厢兵、乡兵、藩兵重叠设置,造成严重的“冗兵”之弊。

在政权集中方面,北宋王朝在制度上削弱相权,相位常年缺额,厉行权力制衡,鼓励“异论相搅”;规定地方长官由中央官吏兼摄,加强对地方的各种监视;但又优待官吏,所谓“恩逮于百官者唯恐其不足,财取于万民者不留其有余”(赵翼《廿二史札记》卷二五“宋制禄之厚”),使得官僚机构庞大臃肿,腐败无能;“任子”封荫,差遣、寄禄官重叠,造成严重的“冗官”之弊。

在财权集中方面,规定地方财赋绝大多数上交中央,又刺激了上层统治集团的穷奢极欲,挥霍享乐。

到宋仁宗时,国库空虚,“惟存空簿”。再加上每年向辽、西夏输纳大量“岁币”(银、绢),“冗费”之弊日趋严重,酿成了“积贫积弱”的危机。因而,改革弊政的呼声日益高涨,包括后来反对王安石变法的士子,都加入这一行列。改革的迫切性和必要性是不言而喻的。

熙宁二年(1069),王安石在宋神宗的重用下,以参知政事而位居权力中枢,登上了全国性变法运动的大舞台,可谓应运而生。他是位有志于改革的政治家,在多年地方官任上已试行过若干改革措施,在此基础上,逐渐形成了一整套变法理论和具体方案。

针对“积贫积弱”的危机,王安石以“理财”和“整军”为两大目标,提出了颇具系统性的“新法”设计。属于理财的有青苗法、免役法、均输法、市易法、方田均税法、农田水利法等;属于整军的有减兵并营、将兵法、保马法、保甲法等。此外,他又改革科举制度,以便为推行新法提拔人才。

“理财”和“整军”针对“积贫”和“积弱”两大弊病,而成为王安石变法重要的两翼,其重点是理财。王安石经济思想要点是:“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费。”(《上仁宗皇帝言事书》)也就是调动人们的劳动创造力,向自然界开发资源,创造财富,以满足人们的需求。

他理财的总目标是“善理财者,民不加赋而国用饶”,是开源和节流的结合。司马光却认为,“天地所生,财货百物,止有此数,不在民间则在公家”(司马光《迩英奏对》,见《传家集》卷四二),把天下财富看作停滞不变的常数,否认人们不断创造能力,这不合常识。

改革在某种意义上,是财富再分配,如青苗法把原属高利贷者的四分利息转归“公家”,“民间”的借贷农民减负舒困,单从政策设计本意而言,是合情合理的。

从变法理论和具体方案的层面来看,王安石不愧为治国经邦的实干家,既有敏锐的经济头脑,又有周密的通盘擘画。然而,问题在于实践,如何使“良法美意”收到富国惠民的预期成效,王安石面临三大困境:

一是声势强大的反对派。比之“庆历新政”,王安石在全国范围内掀起一场更有力度和深度的改革运动,首先激起一批元老重臣的反对,变法开始后,韩琦、欧阳修、富弼等纷纷上奏指斥,随后形成以司马光为首的反对派。面对这一严峻形势,王安石没有及时调整自己的策略,力争化解矛盾,变消极负面因素为正面支持力量。

这种转化工作虽不一定有望成功,但存在很大的可能性:一是他们之间纯属政见不同的君子之争,忠君体国,不谋私利,且反对派中不少是庆历、嘉祐时期主张或参与改革的中坚人物,并非顽固颟顸之徒;二是王氏与他们均有私交,有的相知甚深,欧阳修甚至把王安石视作文坛盟主的接班人,期许很高;三是旧党中也有主张新旧两党应该调和这种的思潮,司马光指令苏轼起草的王安石赠太傅制称颂王氏“罔罗六艺之遗文,断以己意;糠粃百家之陈迹,作新斯人”,乃至“建中靖国”年号的拟定,即是显证。

![>苏轼传王水照 [苏轼传:智者在苦难中的超越] (王水照崔铭)扫描版[PDF]](https://pic.bilezu.com/upload/f/e7/fe7c1e93ad77881ab927ea623cc8441b_thumb.jpg)