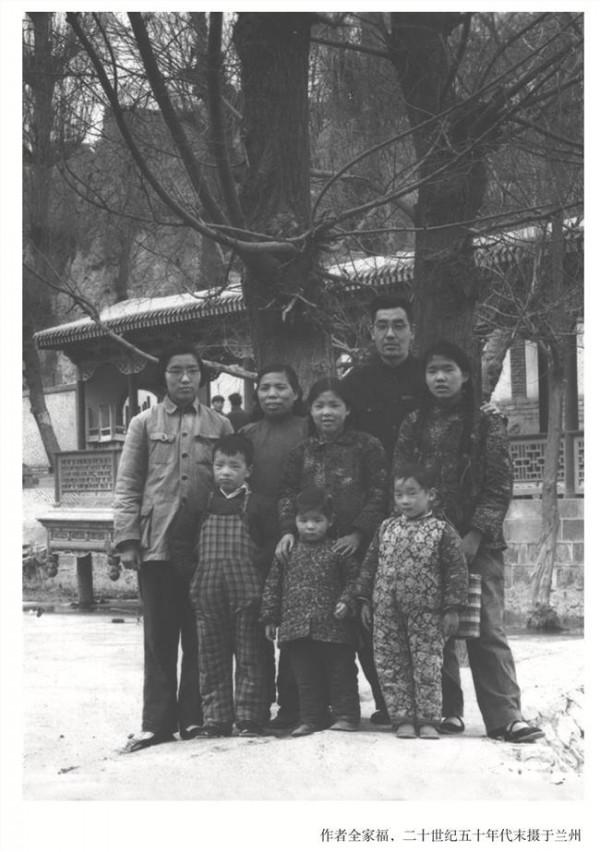

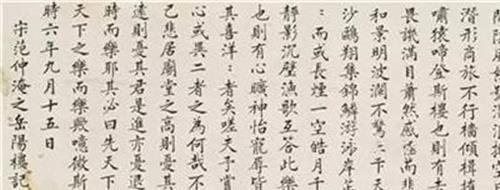

赵俪生的书法 赵俪生:他的学问是浅薄的 治学问的方法是错误的

如果从1951年算起,上世纪50年代的"胡适思想批判"运动至今已一个甲子了,参与批胡运动的学者成分复杂,但他们都很少再提及这个现在看来颇为荒唐的事件。有些胡适提携过的后进,以直接的方式检讨自身,像《红楼梦》研究家周汝昌先生的著作《我与胡适先生》,多少展现了那个荒唐事件的荒诞面。

以婉转的方式表达忏悔的,还有"毕竟是书生"的魏晋南北朝史专家周一良。他在一篇题为《追忆胡适之先生》的文章中,重提往事,以比照昔日的妄生穿凿。而历史学家赵俪生则是重写论文,检讨前论,希望通过学术的方式还胡适一个清白。

从师承关系看,周一良并非胡适一脉,但青年时代的周一良对胡适的景仰以及胡适对周一良的提携都是有史料可证的。1954年周所写批判胡适的文章,现在能查到的分别是《批判胡适反动的历史观》和《西洋"汉学"与胡适》。

周一良在美国哈佛大学留学七八年,对西洋汉学的了解自然不让于时人。但这个优势一旦用于批判,却变成了开拓"批判新方向"的利器。胡适与西方汉学的关系本是一个事实。他与伯希和的交往,从后者学习梵文是人所共知的。

总体上看,在与西洋汉学家的交往中,胡适的民族主义时有体现,故"学战"的意识一直没有消散。但这种正常的学术交往,让政治运动裹挟着的周一良一解读就变了味。他说,对于伯希和的态度,"表现出胡适的反动政治立场,资产阶级学术思想,以及思想感情无一不是和帝国主义熔成一气了"。

这篇文章还同时把费正清称为"美帝派来的文化特务,是抗战期间美帝侵华的头目之一",称哈佛大学费正清研究中心的另一位教授魏楷公开鼓吹"中国应该亡于日本"。也就在《西洋"汉学"与胡适》在《历史研究》发表的同一年(1955年),周一良与费正清等人在荷兰莱顿大学国际汉学家年会上不期而遇,彼此似乎都未提此事,但周一良的尴尬和赧颜是可想而知的。

1990年,周一良以撰写《追忆胡适之先生》表示对批胡运动的忏悔。11年后,在《郊叟曝言——— 周一良自选集》前言中,周一良说:"批胡运动开始时,我们这些旧知识分子摸不着头脑。

我心里想,将来还会见面,自己的批判应该有根据,以理服人,不宜乱说。后来运动日益扩大,各种各样的论点都出来,也就顾不得许多了。……其实,西洋汉学不一定每人或每篇文章都与帝国主义挂钩……这种做法就是‘欲加之罪,何患无辞’!

就在这篇文章中,我还荒谬地指责费正清是美国特务,‘文化革命’中我自食其恶果。"

赵俪生《批判胡适反动的考据方法和校勘方法》一文发表在《文史哲》杂志1955年第5期上。这是现在能查到的赵俪生唯一的一篇批胡文章。彼时,山东大学是胡适批判的两个重镇之一,《文史哲》也是最集中刊登批胡文章的学术刊物之一。赵俪生贵为山东大学名教授,意气风发,个性张扬,与山大一些教授关系紧张,曾声称某某教授参加的会,自己概不出席。

其实,赵俪生虽为左翼学者,与胡适却有渊源。据赵俪生夫人高昭一回忆,赵俪生的"第一篇史学论文《清初山陕学者交游事迹考》一文,发表于《大公报》胡适主编的《文史周刊》上,此文受到胡先生赞赏,还亲自写了一信给俪生,鼓励作者继续努力"。

(《回首忆当年》)赵俪生在《篱槿堂自叙》中提及,他本人1947年入河南大学历史系任教是傅斯年举荐,但据他的学生秦晖教授说,赵俪生同时也得到胡适的推荐(参见《教泽与启迪:怀念先师赵俪生教授》)。

《批判胡适反动的考据方法和校勘方法》这篇仅用四天时间写出的急就章未必全是为批判而批判,多少反映赵俪生的真实想法和个性。文章开首的一句是"胡适的学问是浅薄的,胡适治学问的方法是错误的"。

说胡适学问"浅"正如说梁启超学问"不专"一样,这类文化保守派、学院派专门家和左翼学者的偏见在学界出现,也并非自1949年以后。以赵俪生之恃才傲物,这样的见解,自不完全是为了迎合批判之需。但下面说"胡适在治学方法论方面的反动性,是跟他在哲学思想方面的反动性、以及政治主张方面的反动性相一致的",就显然有迎合之意了。

文中,赵俪生分析胡适考据学方法,对胡适考据《水经注》一事不屑一顾,对胡适强调校勘时注意原始版本的收集,以及一字一字地去比对校勘的方法也嗤之以鼻,以为全与思想文化史无关。24年后,他再看当年的论断,也不仅"颇有感触",而且明确地说,对胡适的挖苦"现在觉察到是不合适的"。

赵俪生这篇新写的论文《胡适历史考证方法的分析》发表在《学术月刊》1979年第11期上。此时的政治气候乍暖还寒,其文也自然受时代所限,不可能畅所欲言,但重新肯定胡适学术研究价值的意愿是非常明显的。20世纪50年代"胡适思想批判"运动中的一个批判焦点便是胡适所说的"大胆的假设,小心的求证"。

赵俪生在此文中,用胡适转引戴震对"光被四表"的"光"的考证,胡适自己对《醒世姻缘传》作者、对《红楼梦》、对井田制以及关于《水经注》公案的考证实例,证明胡适十字箴言的基本合理。

但赵俪生毕竟是以"宋学"见长者,又处于胡适刚刚恢复名誉的环境中,所以到结论部分,他还是坚持说,胡适的考证方法不如乾嘉朴学家;而考证只可作为史学学生的基本训练,"把他夸大,作为度人的金针,则大可不必"。进而认为,胡适"博大不及顾炎武;精不及高邮王氏父子;新,他也不搞西北史地……说到底是,功过参半,或者说,功过互不相掩"。

看来,赵俪生终不脱狂放自尊,终未抛弃学术路向差异所形成的偏见,也终没有真正走出传统的圈围。但真的摆脱了这些,又何来赵俪生呢?