杜维明夫人 杜维明:中国历史上唯有王阳明一人

杜维明在《宋明儒学思想之旅》一书的前言中指出:“王阳明是儒学传统中最活跃的思想家之一,对一代又一代东亚知识分子产生了深远的影响。从16世纪到17世纪后期,他的哲学传遍中国本土,主导着中国知识界。在日本,阳明学有中江藤树、熊泽蕃山、佐久间象山等杰出的思想家进行解说,被看做日本思想的一个重要传统。

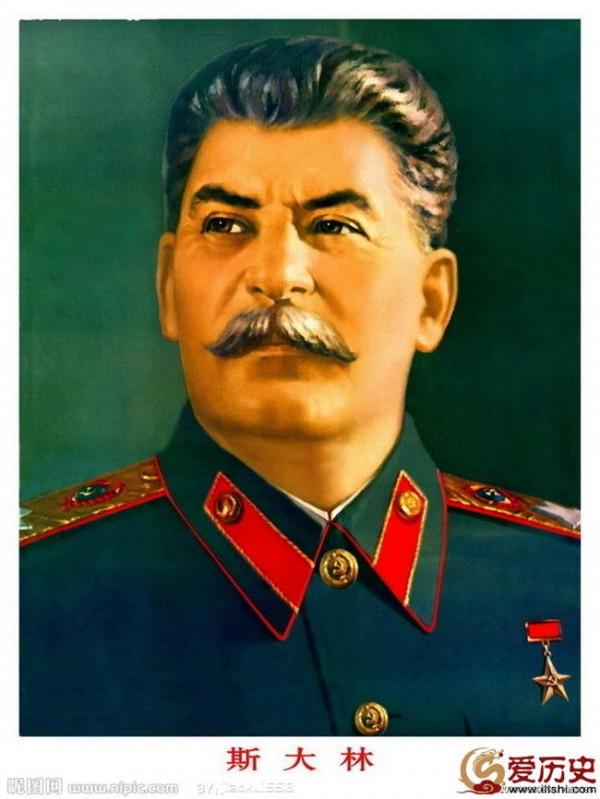

阳明思想的声音在当代中国和日本仍然有着清澈的回响:孙中山的行动学说、熊十力的心灵哲学、毛泽东的实践论,都多少受了阳明思想方式的影响。”

“阳明提出著名的‘致良知’的学说。这种学说是从他的知行合一论衍生出来的,从根本上重塑了儒家思想的结构。他重视立志的重要性,主张通过修身对典籍做切身的理解比读书更重要。他本人重身教而不只是言教,为自己的新学说提供了一个示范。

在他的影响之下,孔孟之道不再被看做只有读书人才能走的路。孔孟之道成为一切人的道路,其初衷就是如此。可以毫不勉强地说,在这个特定的方面,阳明对儒学所做贡献同德国的马丁·路德对基督教所做贡献一样深刻。”

“他既有思想创新,又能把新观念创造性地应用到军事谋略、社会组织和地方政府的治理上。在思想和实践两个方面都闪耀着灿烂光芒的儒学宗师,中国历史上唯有王阳明一人。”

以下柯恩专访杜维明教授的对话

中国需要阳明学

此前有媒体报道说,您说21世纪会是“阳明学”的世纪,您真的说过这句话吗?

我没有说过这句话,我不会说这么夸张的话。但是我确实说过,当面向21世纪时,儒家的身心性命之学,儒家的心学,特别是心学所体现的这种宽广的人文精神,应该成为所有地球人的参照,不管你是属于哪一个传统、哪一种文化。

读《杜维明文集》五卷,感觉您对王阳明似乎有某种偏爱,您在哈佛的博士论文写的也是王阳明,为什么这么喜爱阳明学?

我从中学开始就比较认同儒家传统,所以对儒家传统如何向现代转化这个大课题特别关切。我进入儒家这个领域可以说很自然,没有经过什么心灵交战。第一次听到我的启蒙老师给我讲《大学》,我就感觉走这条路真的有一种喜悦,认定这就是我应该走的路。所以说我被吸引进入儒学世界是通过一种身心体验,而不是通过文字、学术交流或是社会影响。

我有一个基本信念,这个信念到现在还是很重要,就是“圣人不我欺也”。这些古代大儒讲这些话不会骗我,都是真话;不仅是真话,而且是确实可行的。儒学是一种关于生命的学问,确是一种身心性命之学,而这个身心性命之学就是《论语》里讲的“为己”之学。

《论语》中有一句非常重要的话:“古之学者为己”,因此宋明大儒常说儒学是“为己之学”或“身心性命之学”。求学有两种目的,一种是为了谋生、做官,另一种则是为了完成自己的人格。

从儒学立场看,前一种求学是虚脱的、不实在的,后一种才是实在的、能够安身立命的“为己之学”。但是要完成自己的人格,还必须发展他人的人格,“己欲立而立人,己欲达而达人”,如此这般,每个儒者都不可避免地要对他人、社会和国家负责任。《大学》中所讲的修身、齐家、治国、平天下,就是这样一种人格完成的过程。

我读过儒家基本的典籍之后,发现最能够体现这种身心性命之学的,就是孟子所代表的心学,而真正能够继承孟子心学的,在孟子以后当然有很多人,王阳明是其中特别突出的一位。第一点就是他的“知行合一”,第二点叫做“存天理去人欲”。

以前不少人批判后面这句话,其实他们对这句话的理解和批判是很荒谬的,真正的“存天理去人欲”充分体现了人性光辉,而这个人性光辉并不是人类中心主义下的人性光辉,而是从宇宙大化,从宇宙的宏观视野看人性所展现出来的光辉。

第三点,就是王阳明五十多岁时提出的“致良知”。良知是孟子的话,但是王阳明提出来最重要的一个字就是“致”。王阳明晚年特别强调“事上磨练”,我认为最能够体现孟子心学而且身体力行的大思想家,只有王阳明,所以对他特别认同。

您怎么看今天中国社会的现实,是物质富足、精神匮乏吗?

这一点当然有目共睹,但是我想问题其实比你说的还要严重很多。从鸦片战争以来,整个中国的政治、经济、社会在解构解体,我们现在还处于这个解构过程中,虽然我们现在已经是在复兴,但是鸦片战争的阴影到现在对我们还有影响。

从五四运动以来,强烈的反传统意识,对传统的解构,以中国最糟粕的糟粕和西方最精华的精华相比,从革命精神到斗争哲学,斗争哲学再加上革命传统,这些都使得原来传统文化中的“天地君亲师”精神被彻底解构。经过长期斗争哲学所造成的人际关系紧张和矛盾冲突,再加上市场经济泛滥成灾的力量,情况就更糟糕了。

异化,斗争,再加上商业大潮的冲击,人们心中的价值荡然无存,我们现在碰到的就是这样一个危机,而不仅是最基本的价值缺失。

孔子不是讲“足食,足兵,民信之矣”*吗?“民无信不立”,现在事实上我们就碰到这样一个问题,没有诚信的话,这个社会等于就是解体,我们就是碰到这样一个大的危机。

有人会说,其他发达国家从不发达到发达,也要经历类似糟糕的阶段。

我想不会,我从来没有看过这样一个例子,其他国家没有这样的经历。

中国在这个过程中是一个特例,因为我们从鸦片战争开始所走的这条路,和日本、韩国走的完全不一样,欧美那就更不要说了。

最大的不同就是我们自己最杰出的一批知识精英彻底解构我们自己的文化,彻底摧残我们自己的文化。我们从五四运动以来,该继承的没有继承,该扬弃的没有扬弃,该引进的没有引进,该排拒的没有排拒。最应该继承的那种核心价值没有继承,不应该继承下来的封建遗毒泛滥成灾;最应该引进的西方先进思想没有被引进,反而拿来了西方最浮华、最没有实际价值的、不健康的东西,给中国社会带来很大冲击。

一直有种观点认为,这是因为“救亡”压倒了“启蒙”,您同意这样的看法吗?

我认为“救亡”压倒“启蒙”这个提法是正确的,但是不够深刻,更深刻的解释是人们认为只有“启蒙”才能“救亡”,而所谓的启蒙又不是真正的西方文化启蒙。在五四时代,我们接触的是西方真正的核心价值,那就是自由、人权,而且严复讲得非常好,“自由为体,民主为用”,这就是那时候我们接触到的自由人权。

后来为了救亡图存,从工具理性的角度,认为只有科学民主才可以救国——科学的意思就是从物质的角度进行科学救国,民主的意思就是调动所有人民的积极性来救国。因此,我们的启蒙心态被非常明确地定义成科学和民主,在西方科学民主的标准下面来“救亡”,不能通过民主科学检验的就没有价值。

其实中华民族之所以能发展到今天,它有很多比科学民主这两个领域要宽广的东西,比如“仁义礼智信”的核心价值。中国的传统社会之所以能建构,是因为有一些合理的治理观念存在,我们历史上有着人与人之间如何结合成社群的一些基本机制,比如说乡约、社学,人们通过这些组成自我管理、自我服务的小集体。

如果不讲什么道德理性的问题,就拿政治制度来说,中华民族从汉朝开始到现在,大概有两千多个县,每个县几十万人口,就靠一个县官带上几个幕僚,再加上十几个小吏,没有军队,没有警察,那时候怎么维持秩序?靠各种不同的纽带,有乡约、社学、行会、宗教等各种教化力量,这是传统社会中的互助组织,也是一种社会制约体系。

整个社会靠一种象征控制来维持,而这种象征控制必须是通过意识形态来进行的。在中国传统社会,掌握实际控制权的官吏很少。因此从文化人类学的角度来看,儒家传统的这种传播方式有相当程度的政治作用。

在北大一百周年纪念的时候,很遗憾蔡元培的名字没有出现。蔡元培在北大时曾提出两个重要观点,一个是兼容并包,一个是学术独立、思想自由,这两样和科学民主是可以配合的,但并不是科学民主,比科学民主的含义更宽、更深。如果你认为“救亡”就是靠科学民主。而且你对科学民主又是很肤浅的理解,那你走的这条路就等于用工程学来救国,其他所有不能量化、不能摸到、不能看到的都没有价值。

当年科学论战的时候,研究人生观和人生意义的都被当做玄学,救国就主要靠科学,而那时的科学事实上并不是真正的科学,因为真正的科学精神极具探索性,是自由和开放的,而那时所说的科学其实是一种肤浅的科学主义,这是很大的问题!

在中国,救亡之所以压倒了启蒙,是因为救亡的急迫感太强了,所以西方启蒙思想的很多价值我们暂时不能接受。但是更深刻的问题在于,到后来我们认为要救中国就只有这么一条路,而这条路本身又是那么肤浅。

儒学在现代中国的发展中走了一条曲折的道路。鸦片战争以来,中国饱受屈辱,知识分子心中常有悲愤不平之气。知识精英狠批儒家传统,不仅是自由主义的胡适,社会主义的陈独秀,无政府主义的吴稚晖,还有大文豪鲁迅和巴金的联合阵线,都对这个传统进行狠批。

从鲁迅对国民性的研究来看,都是些骂人的词语,如奴性、没有创造性、没有进取心,等等。胡适曾坦率地要求中国人认罪,因为我们百事不如人。陈独秀也做过这样的分析。而且,他们的传人,一代接一代地狠批儒家传统。在我看来,真正的学术挑战有其健康意义,他们犀利的批判方式很可能给儒家传统带来新希望。

而从另一方面来看,自民国以来,政客对儒学进行的非学术、非文化的政治宣扬和鼓吹,则是对儒家的一种腐化。从袁世凯开始,要恢复儒学成为国教;之后更有张宗昌,一个大字不识的人也要讲尊孔读经;阎锡山做军阀时也提倡儒学,还有很多这样的例证。这种对儒学的“提倡”,反而是对儒学内部的腐化,在我看来是暗箭,激发了许多有反思能力的知识分子激烈的反抗情绪。

对儒家的健康批判,其实可以为儒学发展创造出有利的条件,但是内部的腐化却很难防范。比如,从象征学、符号学的角度来看,儒学中很多有健康意义的象征符号已经被内部腐化所损害。一讲到“孝”,我们想到的不是它原始的精神动源,而是二十四孝图,愚忠愚孝,以“孝”作为政治上顺民的符号,在家庭中则是没有抗议精神、乡愿型的孝子贤孙。

一提到“礼”,就认为礼教吃人。其实如果我们对礼的阴暗面做批判,把礼的光明面做发扬,就能够把礼的真正精神恢复过来。继承五四精神,其实指的是继承那种健康批判的精神。当然我认为那时的批判在许多方面有其狭隘性和时代局限性,但必须把健康批判和政客们对儒家的内部腐化划清界限。

该如何看待我们的传统文化?

我们若把传统当做封建遗毒,把它庸俗化、肤浅化,最后抛弃了之,以这种态度来对待传统文化,那么当我们面对西方文化的时候也一定是肤浅的、功利的、不加选择的囫囵吞枣。反之,我们如果能对传统文化的多样性和复杂性做一个比较全面深入的照察,我们也就能对西方文化所带来的复杂问题乃至它的精神动源做深入的剖析。

这中间有一个悖论:不继承就不能扬弃,不扬弃就不能继承;不能深入地引进就不能排拒,不排拒就不能深入地引进。另一个悖论是,如果我们不能够把传统文化的源头活水引进来,我们就无法扬弃它的糟粕;如果我们不能深入地了解西方,同时批判地抗拒它,我们就不能把它真正的精华带进来。

为什么现在中国需要阳明思想?

王阳明有个“拔本塞源论”*,其中一段讨论明代社会当时所碰到的困难,我觉得那一段和我们现在的困难有很多相通的地方。我们现在社会的动力极大,表面上看起来是一个突飞猛进的阶段,但是如果按照医学的讲法,我们现在的气不是很顺,如果调理得不好的话,很多动力会变成暴戾,我们现在这个社会就充满暴戾之气。

另外在商业大潮之下,物质主义或者商业主义盛行,比较肤浅的现实主义的力量太强,所以我们这个社会里年轻人的理想性不够,特立独行之士不多。

我觉得阳明心学相当于我们的强心针,对于现在的年轻人,对于希望我们这个民族往前走的这一批人来说,阳明学是我们急需的一种重要的精神之源。从这个角度来讲,阳明学现在的时机是最成熟的。中国有动力,但是如果这种无比强大的动力没有这样一种精神的引导,它就会被浪费,要么变成狭隘的民族主义,要么就是过分的物质主义,过分的现实主义,或是过分的人类中心、自我中心的思想。

阳明学在日本的影响

日本在传统和现代化之间的平衡有很多可取之处,请给我们着重讲讲阳明学对日本的影响吧。

儒学在日本的影响主要就是阳明学,朱学也有影响,但这个情况和韩国完全不同,韩国接受的都是朱学。在日本接受阳明学并将之发扬光大的,是日本明治维新的一些志士,像吉田松阴、西乡隆盛、福泽谕吉等,这些志士都有武士道精神*。

我们对日本一个最大的误解,就是认为日本维新以后抛弃了德川以来的儒家传统。换句话说,很多人认为,因为明治维新的西化非常成功,所以日本甩掉了历史和传统的包袱,所以后来非常成功。但是,这恰好不是我所了解的日本发展历史,日本很多学者也跟我持同样观点。真正的儒家传统在日本的普及化和深化,就是在明治维新时期。

1879年,天皇侍讲、儒学学者元田永孚为全国教育系统起草的《教学大旨》说,教育应该“专一于阐明仁义忠孝,道德之学以孔子为主,使人人崇尚诚实品行”。1890年,天皇通过圣谕的形式颁布《教育敕语》,进一步将儒学精神融入“国体精华”,列举了“孝、友、和、信、恭俭、博爱、学习、成德、公益世务、重宪遵法”等“十大德行”,强制所有的学生背诵学习,这才把儒家文化完全普及到日本社会,铺就了日本的富强之路。

如果说得确切一点,日本是通过明治志士把日本的现代化策略,围绕着“尊王攘夷”*这个基本精神发挥出来。日本是一个在全世界范围都了不起的学习者,它全力向西方学习,但是学习的基础是“和魂洋才”**,所谓“和魂”指大和民族的精神,就是把阳明学和日本的神道***结合起来,而“洋才”则是指西洋的科技。日本越是向西方学习,日本人对自己文化的认同越强,本土化和西化之间有着健康的互动。

日本实业之父涩泽荣一,受到巴黎世界博览会的巨大影响,回国创建各种企业,他创办了日本第一家近代银行、第一家股份制企业,是日本现代企业制度——株式会社的创始人,他一生参与创办五百多家企业,他就是真正的儒商。涩泽荣一的代表作《论语与算盘》,将《论语》作为第一经营哲学,提出“士魂商才”,“算盘要靠《论语》来拨动”。他在晚年专门注释《论语》,我到日本还去看过他的博物馆。

在日本的发展过程中,这个武士道的明治精神来自阳明学(当然,这中间付出的代价也很大,最大的代价就是日本走向了军国主义)。另外值得注意的,就是蒋介石,他一生最佩服的两个人,一个是曾国藩,另一个就是王阳明,但是蒋介石所了解的王阳明其实完全来自日本士官学校的教育。武士道所代表的阳明精神,就是讲励志、笃行,讲武士道的义、勇、礼、诚等,和我们所了解的王阳明、我刚才提到知行合一等,都有关系,但是完全不同的意思。

日本经营之圣稻盛和夫说过,他的经营思想也来自孔孟之道、阳明学,您怎么看他的企业经营思想和阳明学的关系?

我认识稻盛和夫,他是一位儒商。事实上,日本还有很多儒商,比如三菱董事长诸桥晋六,他的父亲诸桥辙次是一位精通汉学的大儒;还有资生堂的福原义春,也是一位典型的儒商,实际上,资生堂的名字就来自于《易经》的坤卦“至哉坤元,万物资生”。他们都深受阳明学的影响。我有一个很熟的日本朋友冈田武彦,他是阳明心学的大师,每周都要讲学,对日本企业家讲阳明学。

从日本的经验来看,在什么样的环境下人们会重视阳明学,今天的中国具备这样的条件吗?

很难说具备条件,但是现在的中国社会极为需要阳明学,特别是两个方面:一是“知行合一”,另外一个就是以天地万物为一体的这种人类宇宙综合体的思维,也可以称为“天人合一”。

阳明学:知行合一、致良知

知行合一是阳明学最主要的观点之一,它的重要意义在哪里?

从希腊哲学开始,人们就常常把知和行当做两块,一个是理论,一个是实践。在哲学上,人们一般认为理论的探讨有突出价值,而实践的价值不大。知行合一的重要意义,则是把这个从古希腊哲学开始就把理论和实践分开的思维方式彻底打破。马克思的重要贡献之一就是说,人类不只是要了解世界,而且还要改变世界。

根据阳明的论述,知和行是同一的,因为它们扎根在同一个“本体”上。“知是行之始,行是知之成”;“知是行的主意,行是知的功夫”。“圣学只是一个功夫,知行不可分作两事”。

实际上,这个提法并不太好理解。他最好的学生徐爱也曾经提问说:“如今人尽有知得父当孝、兄当弟者,却不能孝、不能弟。便是知与行分明是两件。”阳明回答说,你所说的知和行“已被私欲隔断,不是知行的本体了。未有知而不行者;知而不行,只是未知。”他接着说:“见好色属知,好好色属行。只见那好色时已自好了,不是见了后又立个心去好。”由此类推,只有实际上已经行孝的人才能说知孝。同样,只有尝过苦味的人才知道什么是苦。

事实上,为了使他的知行合一观开花结果,阳明又耗费了十年时间,经历了数不清的困难——用他自己的话说,历尽“百死千难”。知行合一观作为阳明内心经验的凝结,即使在初步阐述的时候,也是对朱熹难题的辉煌解答。有了这个新观点,阳明踏上了他的新旅程,终于成为孔孟之道最伟大的模范教师之一。

请给我们讲一讲“存天理去人欲”,为什么您认为对它的批判很荒谬?

以前宋明儒学最容易受到批评的一个是“饿死事小失节事大”,另一个就是“存天理去人欲”,把“存天理去人欲”当做禁欲主义,把“饿死事小失节事大”当做最强制性的贞节牌坊。而“饿死事小失节事大”,这句话是程颐*讲的,本意是每个人都应该有气节,其实这句话如果用今天的方式讲,就是对于我们这一批知识分子来说,失节是大事,饿死还是小事。

这句话是对知识分子讲的,而不是要求寡妇去做什么事情。怎么证明程颐确实这样想呢?第一个可以证明的事例,就是程颐在为父亲写墓志铭的时候特别赞美父亲的仁慈,举的例子就是他父亲不仅鼓励而且安排了他的表姐再嫁,这是很明显的一个例子。

如果他对于妇女改嫁有那么强烈的反对的话,他就不会在父亲的墓志铭里写这件事。

另外像韩国的大儒李退溪**,受程朱理学的影响非常大,但是他不仅劝说,而且多多少少强迫自己孀居的儿媳改嫁。其实,宋代人改嫁和离婚是非常平常的事情,没有像今天我们受到基督教影响以后秉持着禁欲主义。

“天理”这两个字在宋明理学里面特别有价值,程颢***讲过一句话说,“吾学虽有所受”——我的学问虽然很多是从前朝大儒那边得来,“‘天理’二字却是自家体贴出来。”《中庸》开头第一句话是“天命之谓性”,就是说我们的人性是来自上天,如果再讲得复杂一点,就是通过一个转化的过程,从无生物的“气”,到植物的“身”,到动物的“知”,再到人的“意”,逐渐演化出来。

在这个演化过程中,当生命出现以后,你就不能用“气”这个游戏规则来了解生命,因为有新的现象出现了;而当“知觉”出现时,你也不能够用了解生命的规则去了解“知”;而当人的“意”出现时,你当然就不能用一般动物的知觉来了解人,所以人在这个演化过程中有一个独一无二的东西,即是孟子讲的“几希”——很少但是独一无二的东西,这就是来自上天。

“天命之谓性”,讲的就是这个东西。孟子说,“人之异于禽兽者几希”,王阳明他们特别注重人和禽兽分别的地方。

孔子说,“吾未见好德如好色者也”——我从来没有看过一个人在追求道德这方面要比追求性更强烈的,这样说来,性的追求是自然的,而道德的追求是不自然的,必须经过“人”的自觉反省而发展。所以,自然的食色是所有动物的规则,但是人的“几希”是要经过反思的。

“天理”就是人的真正本质,存天理就是把这个人的本质——如果具体讲下去,就是恻隐之情一定要保住。“去人欲”的意思就是,如果一个人出于个人的自私自利或者为了其他的价值利益,丢失了这种恻隐之心,这种自利就是“人欲”,必须要“去”掉。

王阳明在《大学问》中说(参见副栏“《大学问》摘录”),每个人都有恻隐之情,与天地万物为一体,如果你让它发展,它不仅可以包容其他人,甚至包容天地万物;但是另一方面,人也有自己的私欲,让私欲越来越狭隘,到最后连父母妻子这些最亲近的人也可能要异化疏离。

同样的人,存天理就能够将恻隐之心推到天地万物,而在人欲就使你越来越小,小到连父母都不能相容。王阳明的思路就是这样,他不是倡导禁欲主义,而是告诉每一个人要保存良知的心,那你就可以与天地万物为一体,如果丧失了与天地万物为一体的良知理性,那你连自己的父母兄弟之间都会异化。

王阳明坚持天理和人欲之间的对立,可与古代将“道心”和“小人之心”区分相比拟。前者外延广大,并且性质真实,后者范围狭窄,是心之本体的虚假呈现。所谓的“人欲”,其实并不具任何人性特质,它是心灵自私的表现,它的出现阻挠和扭曲了心灵真正的意图,意味着心灵在存在上已和本体分离了。

当心不再依循本体而动时,用程颢的话来说,植根于心灵中的人性可能已经麻木了。“人欲”就是私欲,它们不是要实现自我,而是要毁灭自我。从这个角度看,存天理去人欲的目的是刈除自私,以保存真正的自我。

那么“致良知”的核心思想是什么呢?

阳明提出“存天理去人欲”之后,经常有学生问“天理”到底是什么。有一天,阳明忽然豁然开朗,“体认”到了“天理”即植根于人心中的“良知”。只要私欲根除,人的“良知”就会自然显露。在阳明的哲学里,“良知”应该被理解为人最深的和永久不变的实在。这也是为什么每一个人的内在圣性永不会完全丧失的最终原因。

致良知的核心思想有一种推己及人的观念,把个人的情向外推,由近到远。良知的核心思想是忠恕之道,忠恕之道就是仁。尽己之心为“忠”,推己及人则为“恕”。实行忠恕之道,也就是从个人的主体性逐渐向外推,逐渐从一个“作为个人”的人,一直推到“天地万物为一体”的人。

在《大学问》里面阳明认为人与天地万物为一体,但是人和人的关系、人和物的关系、人和自然的关系、人和草木瓦石的关系,都要有所分疏,不是都一样的。所以儒家提出的是差等爱而不是兼爱。这可以从日常生活中的同情心来理解。

我们的同情感,像水位一样,如果培养得高就可以流得远,培养得低就流得近。这种感情如果不能推向更宽广的人际关系,儒家伦理便会堕落成为家族主义,甚至个人主义。但是只要我们能把自己同情的水位提得高就可以流得远,因此从对自己的亲人、邻里的爱可以发展到对其他人,一直可以发展到同胞、整个人类。

“此心光明”又意味着什么?

这是阳明的临终遗言:“此心光明,亦复何言”,说他本人是完全透明的,没有黑箱作业的地方。宋代司马光也有过一句话,“平生所为,未尝有不可对人言者。”另外阳明在龙场顿悟,“始知圣人之道,吾性自足”,阳明对一个人的主体性、独立尊严不仅非常在意,而且认为绝对有可能实现。所谓立志就是建立你的主体性,面对一切,你是一个诚信的人。

有很多人说,你看王阳明在面君、在杀人的时候,和他讲良知、天地万物为一体是矛盾的,认为阳明作为将领出去打仗,和他在书院里面与学生交流,这两件事之间好像有不可逾越的鸿沟,这是一个很大的误解。实际上,阳明有一个对我很有启发的故事,他在平乱之后,在军伍之中设宴请学生吃饭,向学生表示感谢,学生们都觉得很惊讶。

阳明说,你们诸君事实上对我有很大的贡献,因为我每一次判案或者做决定要伤害人家生命的时候,我一定要问我自己,我做了决定以后能不能回来面对诸君讲学,假如我认为不行,我就不会做了,所以你们实际上等于做了一个借鉴,等于是我良知的另一面。

因此,阳明在每一次处理事情的时候,他都是公开的、透明的,所以是“此心光明”。

现在国人对阳明学知道的还很少,学习阳明学该如何循序渐进呢?

从整个儒学来讲,最熟悉儒学的是韩国,然后才是日本,再是台湾、香港,大陆是最生疏的。如果现在学习阳明学的话,第一就是立志,第二是勤学,第三是改过,第四就是责善(这段话出自王阳明《教条示龙场诸生》,参见副栏“教条示龙场诸生”)。

从一开始,年轻人就要首先立志做第一等人,而不要受到考试文化的影响或者其他社会风俗的影响,做一个凡俗的、安于现状之人。年轻人必须立志做有独立人格、能够站起来的人。有了这样的志向之后,开始学做人,也就是学圣贤,然后在这个基础之上,能够改过,然后找到朋友互相勉励。

企业家能从阳明学里学到什么呢?

阳明有一篇谈教育观的《训蒙大意》,可以算是他的基本精神。阳明在教学时,首先强调“立志”,启发每一个人的创造力,而且他最注重的是当你做决定的时候,你的内在价值是什么!

阳明10岁的时候曾经问过老师:“何为天下第一等人?”老师跟他说:“惟读书登第耳”——好好读书,考试考得好,因为阳明的父亲就是状元。而阳明却说:“登第恐未为第一等事,或读书学圣贤耳。”他的父亲听了之后笑着说:“汝欲做圣贤耶!”

这个故事说的是,阳明从小就立志要做圣贤。何为圣贤?何为第一等人?第一等人,就是能够充分体现自己的人格、能够发挥人性光辉的人。很明显,这里强调的是内在价值,而不是富贵荣华这些外在价值。

因此,每个人都要立志,立志就要做第一等人。有了立志以后,我们才会学习,学的不是知识、技术,而是学做人。所谓学做人,就是开发自己的主体性,发掘内在的资源。