十世班禅活佛之死

一个凡人的死,大概没有预感。那么,一个活佛的离开人间,有没有预感呢?

22年前的1989年1月28日,也就是农历戌辰龙年的未尾,生肖属虎的第十世班禅 额尔德尼·确吉坚赞,突然于后藏首府日喀则他的行宫“德庆格桑颇章”被心肌梗塞击倒不起,不幸地应验了早先人们告诫他的“龙虎斗”的民间传说。

班禅是一九八九年一月十三日乘专机从北京飞往拉萨的。班禅本人是否有朦胧的预感,这是个谜。据班禅夫人李洁女士对人说:“他是有感觉的,以往他去外地,我都要献哈达,但只献一次。这次,我献了两次,开始动身的时候献了一次,临别依依,又献了一次。他也破例对我说了三遍:多保重!过去只说一遍。”

在北京机场上飞机前,班禅特地要他的爱狗也到机场送行,这也是很特别的举动。

这次赴西藏,班禅准备了一批赠人留念的个人照片。以往他送人照片,只盖图章而不签名,这次却既盖章又签名。在一张赠送人的照片上还写了这么一句话:“别忘了我这个胖喇嘛,留个永久的纪念”。

临离开北京前,还亲自到天安门广场人民英雄纪念碑前,向周恩来献花圈并行三鞠躬礼。

班禅生肖属虎,农历戌辰龙年,正值他五十大寿。一九八八年二月十九日,即农历正月初三,班禅在北京西黄寺举行祝寿活动。那一天,高声诵读“长寿经”长达三个小时,全国五十多所寺庙送来寿礼,中国高级佛学院送他一只插有五十枝小蜡烛、有五个层次的大蛋糕。

班禅那天情绪良好,亲自吹灭蛋糕上的小蜡烛,然后捧起酒杯,将满盈美酒洒在熊熊燃起的柏叶炉中,顿时鞭炮作响,酒香扑鼻,一片吉祥气氛。

祝寿结束后,班禅就把预定在后藏日喀则隆重举行的庆祝“班禅东陵札什南捷”重建开光大典的种种筹备事宜提上了日程,并亲自决定于农历龙年行将结束之际赴后藏日喀则主持这一盛典。

对于这一决定,有人向班禅提出劝告,说:“您属虎,龙年剩下没有多久了。龙虎年,您不宜远行。不如过了年,您再去日喀则主持大典。”

班禅思索片刻后作答:“按照藏传佛教,明后年是‘黑年’,也就是鬼年,不吉利。所以我决定,‘班禅东陵札什南捷’开光大典必须在藏历土龙年内完成”。

其实,班禅不是不知道人生半百,对他是个关口。他在五十大寿祝寿活动结束后对身边工作人员说:“五十岁是个大坎啊!过了这个坎,我就会一帆风顺”。

离开北京去日喀则之前,班禅特别邀请高级摄影记者吕相友(我的好友)陪同前往,并特批使用两百个彩色胶卷为他日喀则之行留下形象的记录。不料,天有不测风云,班禅活佛永远留在他出生之地了。吕相友回北京与笔者详述此行经过,最后神秘地说:“难道他有预感,所以邀我为他一生的最后旅程作详尽的实录?!”

日喀则扎什伦布寺远眺

班禅所以念念不忘他的日喀则之行,是为了了却他作为前世班禅继承人的一个平生之愿,亲自主持五世至九世班禅遗骨的合葬灵塔的重建开光大典。

五世班禅至九世班禅的肉身舍利,按照藏传佛教,身后都分别供奉在各自的灵塔里,有祀殿供信徒朝拜。不幸的是,当“文革”的狂飚刮到西藏,这五位去世班禅遗体被狂热的极左分子所摧残。

一九八二年,班禅恢复自由后第一次回到阔别十八年的日喀则扎什伦布寺,当时冒着生命危险把五世至九世班禅遗骨秘密保存下来的虔诚信徒们晋见班禅,捧着残缺不全的肉身舍利,向班禅慷慨进言:“您是五世至九世班禅遗骨的唯一主人,务请在最短时间内尽快重建灵塔及祀殿,以便重新供奉。” 班禅对此情此景刻骨铭心,他特请北京中国科学院考古研究所的的专家对残骸进行辩别和认定。

班禅在谈到这段悲惨往事时说:“日喀则的扎什伦布寺,是远近闻名的西藏四大寺庙之一,是藏族地区格鲁派(注一)的六大寺庙之一,也是黄帽主义的教义持护传承基地和自四世班禅以来历世班禅自主治理政教事务的主寺。但在十年浩劫中,扎寺的佛像、佛塔和其他文物遭到毀灭性的破坏。

尤其是历世班禅的遗体,连同灵塔、祀殿悉遭破坏。我于一九八二年回到扎寺,目睹耳闻,感触极深。我是历世班禅的当然继承人,主动承担起重建历世班禅灵塔的重任,是历史赋予我的使命,责无旁贷。如今灵塔和祀殿得以重建,我们将其命名为“班禅东陵扎什南捷”(注二)。

从此,修建班禅东陵扎什南捷就成为班禅亲自领导的一大工程。他并亲自决定五世至九世班禅遗体合葬于一个灵塔内,这也只有十世班禅才能有资格提出合葬的建议,无人可以替代。

这一修建工程历时三年有余,于一九八八年十二月十日竣工。可以不夸张地说,扎什南捷是近四十年来投资最多、规模最大的一座寺庙。它的总建筑面积为一千九百三十三平方米,高33.

17米,塔高11.52米,总投资为七百八十万人民币。为了壮观,国库拔出黄金217.7斤,白银2000斤,水银1330斤,铜11277斤,木材1099立方米,钢材116吨,水泥1105吨,石料71782块。此外,班禅本人及西藏自治区、日喀则地区和扎什伦布寺分别捐赠了相当数量的珠宝。这也许也暗示人们,灵魂的安息也离不开物质的陪衬。

班禅在日喀则说了一句语重心长的话:“西藏自和平解放以来,的确有了发展,但是这种发展付出的代价极大,今后决不能重复这种错误。”

这里可以补充一个有意味的插曲。一九八八年四月四日,班禅和阿沛·阿旺晋美两位副委员长联合在北京人民大会堂举行中外记者招待会。在招待会行将结束之际,一位记者向班禅提出一个尖锐又敏感的问题:“今年二月,您去西藏,曾就落实宗教政策和解决文革遗留问题做了大量工作。请问,您本人是否还有需要落实政策的问题?”

一听这个问题,班禅笑了,也没有避讳地对这位记者做了回答:“您刚才提的问题,出现了一个非常奇妙的巧合,因为明天全国人民代表大会七届一次会议主席团将要正式宣布为我平反。

为什么呢?因为1964年批判了我,给我戴了三顶帽子。而我这个人的成长史,是同西藏的发展紧密地联合在一起的。一九五九年,达赖到国外去了。我是主张爱国统一和民主改革的。之后不久,我担任了西藏自治区筹备委员会代理主任(笔者按:前主任是达赖喇嘛)。

当时在民主改革中出现了一些不符合西藏实际的做法。我这个人从来心直口快,想什么就说什么,于是我曾不断地向中央提出意见。我所以挨批是这个因素引来的。我根据我了解到的情况,写了一个很长的报告给中央,翻译成汉文有七万多字,所以被叫做‘七万言书’,当然,其中有些问题讲的厉害一点,语言上刺激性大了一点。”

当时,周恩来作为总理,看到“七万言书”后十分重视,成立了四个工作小组准备解决其中提出的问题。可是,功亏一篑,正如班禅事后所说:“当时毛泽东看了‘七万言书’很不高兴。

接着,一九六二年八月,毛泽东在北戴河会议上提出了‘千万不要忘记阶级斗争’的纲领,我当然成了阶级斗争的对象,先是内部批评,我坚持认为‘七万言书’中反映的问题是真实的。这样,毛泽东又说话了:‘班禅的尾巴翘得比U-2飞机还要高。’于是,从1964年起,就对我进行公开批判了。”

这一公开批判,给十世班禅戴了三顶帽子:反人民、反社会主义、蓄谋叛乱。给人戴帽子,何患无辞。由此也可见,开“帽子工厂”,并非自四人帮始。有理说不清,班禅高声诵经,也摆脱不了比西藏高原更高深莫测的政治深渊。

当时对班禅极左的批判,有许多是荒唐可笑的。所谓班禅蓄谋叛乱的证据是指班禅有电台,而实际上,这一电台是他当年与北京中央人民政府联系用的。班禅曾在江孜开办了一所汽车司机培训班,也被诬指为替叛乱作准备。班禅对乱下罪名的蛮横作法十分气愤,驳斥道:“我所在的日喀则位于后藏,比前藏拉萨离国境线近的多,如果我想跑出国,比达赖容易,方便得多。”

文革期间,班禅因“反毛主席”而罪加一等,终于与另一位因为写“万言书”而得罪毛泽东的共产党元老彭德怀一起,被关押在北京近郊。无独有偶,这两个绝不相同的人的遭遇,却尖锐地说明一个相同的现象:毛泽东被个人迷信所自我陶醉,杜绝言路,横扫一切敢于直言的忠贞人士,虽然自己高居于类似喜马拉雅山的权力之巅,可实际上已接近孤家寡人了。

班禅在西藏和北京的住宅,文革期间都被抄了家,搞得七零八落,私人财物损失严重。

班禅即使经历磨难,但恢复名誉和高位后,仍然经常随身携带两件物品:一本磨损的新华字典和一床被子。新华字典是班禅文革被关押期间学习汉语时使用的,字典的直角已被翻磨得成了圆角,但班禅舍不得丢弃,一直放在身边,直到这次赴日喀则主持开光大典仍随身携带。至于那一床被子,是班禅被关押失去自由时使用的。看来,不忘却那黑暗的日子,一直伴随着这位活佛走完人生的最后路程。

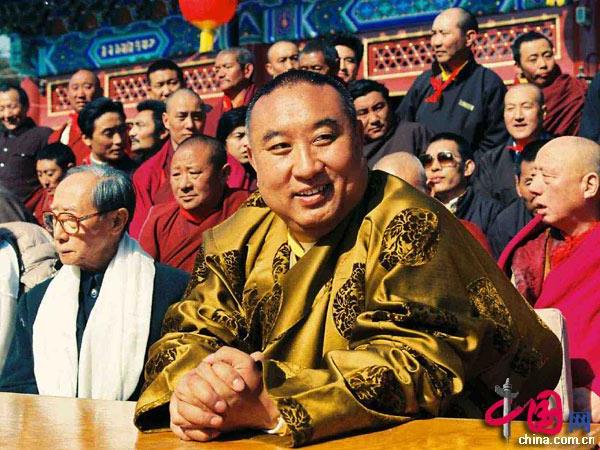

前全国人大常委会副委员长、十世班禅额尔德尼·确吉坚赞

班禅那一次赴藏之行,也为他抹去了过去错误批判和挨整的最后阴影。一九八九年一月十一日上午,西藏自治区公安厅的领导人,亲手把过去为整肃班禅而搜集、整理的“黑材料”,装在十个箱子和三十个卷宗里,交给班禅本人处理。

当时,班禅戴上眼镜,不动声色地翻阅这些不会说话的材料。他看到了“七万言书”和汉文铅印稿。班禅清楚地记得,这“七万言书”,是精通藏文的汉族干部李佐民替他翻译的。

辛酸的一页总算翻过去了。班禅当即叫手下的人拿出茅台酒,招待把这批“黑材料”保存得如此完整的人。班禅举起酒杯说:“感谢你们将我的材料,保存的如此完整。今后,我将派人分类整理”。

(注一) 西藏的佛教主派是格鲁派,亦即黄教。此派的始创人是宗喀巴,有达赖和班禅两大系活佛传承。

一六五三年,达赖五世获顺治皇帝赐封,承认他在西藏佛教领导地位。六十年后,康熙皇帝又赐封班禅五世罗桑益西为“班禅额尔德尼”,意为智学之珍宝,确认班禅在格鲁派的地位,于是班禅继达赖成为西藏的又一宗教领袖。

由于西藏格鲁派惯例的演变,达赖住在拉萨布达拉山上的布达拉宫。班禅住在日喀则的扎什伦布寺,掌理后藏。

(注二) “扎什南捷”意为吉祥胜利

班禅在他艰难的日子里,曾经得到周恩来伸出的保护之手。他曾对记者说:“我在监狱里没有死掉主要是周恩来先生的恩情”。文革期间,班禅被楸出批斗,并受到下流的人格侮辱,周恩来闻讯后,立刻派当时的总理办公室主任董小鹏前往保护并制止。

知恩必报,班禅在周恩来去世后,每年春节,都要向邓颖超献上哈达。

一九八九年一月七日,班禅于离开北京赴日喀则前一天,对他的秘书张建纪说:“明天是周恩来的忌日。周恩来去世十一年来,我每年都送一个花圈,明天还要献一个用鲜花制作的花圈“。一月八日上午十时正,班禅亲自将花圈安放在天安门广场人民英雄纪念碑南侧,因为南侧的纪念碑上雕刻有周恩来的手书。班禅恭敬地行三鞠躬礼。

班禅对周恩来的了解和感情,当然并不自文革始。

一九五一年,周恩来直接布置和指挥了护送班禅返回西藏的大行军。护送人员由西藏行辕的四百多人和解放军西北部队的二千多人组成,并带有三千余只骆驼、八千头犁牛、四千余匹军马,二百多头骡子。这次大行军,从进藏路线,后勤补给到干部配置、医护措施等,周恩来都亲自过问,并作周密布置。

可能是佛教教义提倡慈悲为怀,班禅并不主张以牙还牙,而奉行以德报怨。即使别人整他整的很厉害,他还是存原谅的心。对于文革的灾难,他常说:“文革的破坏是全国性的,不是专门针对藏族或西藏的”。这是实情,也是班禅识大局的胸怀。正因为这样,西藏自治区政府曾把班禅在日喀则因文革遭受的财产损失折算了五十万人民币,班禅拒绝接受。

这一次是他最后的返藏之行,一月十四日,班禅的车队接近日喀则市。中午时分,他改乘敞篷吉普车,缓缓驶入市区,等候在道路两旁的三万多群众,顿时沸腾起来,欢呼声、祈祷声、鼓声、喇嘛仪仗队的法号声,此起彼伏,汇合成声浪的海洋。僧俗人等,挥舞花束,手捧香炉向班禅活佛致敬。成万条洁白的哈达飞向敞篷吉普车,淹没了车头、车顶,如同银装素裹。

扎什伦布寺已经临近。扎寺位于日喀则西的都布山麓日照峰之南,依山而建,方圆三华里。世界最大的铜佛,高达二十二点四米的鎏金青铜未来佛坐像,就位于扎寺西部的未来佛大殿内。这尊铜像佛在铸造时耗用紫铜二十三万余斤、黄金五百五十八斤。

当晚,班禅一行在距扎寺约三百米的“麦德庆格桑颇章”行宫住宿。由于不测的风云,十世班禅在尘世的最后十五天,就是在这行宫度过的。

次日上午十时,班禅在扎什伦布寺向五世至九世班禅的遗骨告别。是日晚上九时半,班禅偕经师嘉雅活佛以及几位德高望重的喇嘛,将这五位先人的残骸装入五只特制的褐色檀香木箱内,箱的正面分别镌刻有五代班禅的坐像。五世至九世班禅的残骸分别用黄色绸缎包裹,周围填满樟脑、香料和名贵的藏红花。

一月十七日下午二时,举行迎接五世至九世班禅遗骨进入灵塔的仪式。班禅手持藏香引路,由几位年长的喇嘛护卫,这时,安放五代班禅的五个檀香木灵柩,从历代班禅的宫殿迎请出来,缓缓移往班禅东陵“扎什南捷”,上到二层的回廊殿。

班禅一一向五位先人敬献了金黄色和白色的两种哈达。接着,班禅又依次把五代班禅的残骸檀香木盒放进灵塔内的五个保险箱内。这五个保险箱,用不锈钢制成,可以防火、防水、防盗。

不知道设计者的匠心,是不是为了预防另一次不测的浩劫?!放好后,班禅亲自将保险箱的密码锁好。有必要提一笔的是,当班禅为先人顺序排位子时,从五数到九后,接着就说:“我的位置就在这儿”。真是一语成真,而且迅速地应验了。

一月二十二日,是黄道吉日。正式举行班禅东陵“扎什南捷”的开光大典之前,班禅邀请他从北京特邀来的高级摄影记者吕相友去观赏“扎什南捷”的壁画,并说:“灵塔祀殿内的壁画很多,我很喜欢,请你拍摄下来编入画册”。

“扎什南捷”灵堂正中的壁画是释迦牟尼,左右两边是黄教大师宗喀巴三师弟。与前不同的是,灵堂西侧和东侧壁上分别绘有九世班禅曲吉尼玛和十世班禅确吉坚赞的画像,用的是现代绘画技巧,逼真地再现这两代活佛的真面目。

时代的潮流不能不对宗教习俗有所影响。班禅曾对开光大典分发食品一事有所嘱咐:“按惯例,庆典活动要向群众分发食品。过去,贵族是站在高处将食品投向人群,看人们抢食品而开心。我们要改变这一习俗,将食品送到群众手中,以免因抢食品而造成伤亡事故。”

是日中午十二时半,恰扎·强白赤列活佛宣布开光大典开始。班禅发表了长篇讲话,这是他一生中最后一次公开演讲。下午三时,开光大典达到高潮。在古舞乐、唢呐、长短法号声中,班禅来到“扎什南捷”灵塔祀殿,在高诵吉祥经后,亲手解穗开门。在数万名僧俗人等的簇拥下,班禅点燃灵堂金灯,祈愿五位先人波光生辉,永照人间。开光大典就此收场。

一月二十四日,一则不幸的消息传来,出席开光大典的青海塔尔寺代表在离日喀则返回途中因翻车受伤。扎寺的活佛和工作人员闻讯赶去救援,不料祸不单行,在返回日喀则途中,扎寺人员乘坐的汽车又同迎面而来的一辆卡车相撞,造成三位扎寺人员不幸身亡,班禅十分沉痛。

次日下午,班禅的生父蕘西·古公才旦突然患重病,班禅前往日喀则医院探望,并当场商定于次日用“黑鹰”直升机将父母送回拉萨治疗。

当晚回到行宫,班禅对手下人员说:“十年牢狱,五十大坎。再有几天,龙年就过去了。我这‘虎’就斗过龙了。合葬灵塔功德圆满,了却了我的一大心愿。今后,我可以静心写书了。”

第二天,在送走父母后,班禅为近两万名群众摸顶,人数如此之多,从上午十时一直摸到下午六时。期间,班禅曾感到后背凉,工作人员劝他休息,他执意不肯,因为他理解从几百里外赶来的人们的心情。无奈,班禅的警卫只好灌装一只热水袋,放在班禅后背上,并在他身后加设了一道屏风。

一月二十七日,最后的日子临近了。上午早餐后,班禅在为二十多位有身分的信徒摸顶后,中午时分,行宫外面突然刮起强大的黄风。班禅掀开窗帘观看,说:“这么大的黄风。我从来没有见过。”事后当地的藏民说,这是班禅归天的信号。

果然,第二天,即一九八九年一月二十八日晚十时十六分,突然的心脏病,击倒了平时健壮,并无任何心脏病症状的班禅,从此不起。

消息传到北京,惊动了中南海,中央书记处立即决定派书记兼统战部长闫明复携医疗组乘专机赶往抢救,班禅的妻子李洁也同机前往。到达日喀则后,班禅的心脏早已停止跳动,回天乏术。

这时,一个最后的奇迹出现了,突然有人在班禅耳边大声地说:“德虔旺姆(李洁的藏名)来了!”说完,班禅的心脏又跳动起来,然后又归平静。这一电传感应,使李洁永远难以忘怀。

按藏佛教的不成文法,达赖喇嘛和班禅喇嘛,都是不结婚、不娶妻的。正因为如此,十世班禅有妻室一事严加保密。

班禅的追悼大会是在北京人大会堂举行的。为了不张扬班禅有妻室一事,本来不让李洁出席。李洁闻讯向中央提出坚决的要求,终于同意她参加班禅的追悼会,但讣文中仍然未提李洁的姓名。

讳莫如深是不行的,作为班禅合法妻子的李洁,更是心中不平。她一针见血地提出问题:“班禅和我正式合法结婚的事宣布出去,正是光明磊落的表现。班禅是一位历史人物,将来写历史,总不能有人说他结过婚,有人说没有结过婚。如果没结过婚,班禅怎么会有孩子?干干脆脆、清清白白地讲清楚,何必留下一个疑团,让后世文人来猎奇呢?”

唯物主义应是无所畏惧的,就让我这位今世的文人来介绍班禅的这段婚姻吧!

班禅是活佛,他竟然与一汉族女子谈恋爱,讲婚娶,一开始就招来了巨大的阻力和非议。

那么,班禅倾心相爱的李洁是一位什么样的女子呢?笔者见过几次班禅夫人,亭亭玉立,年轻貌美,名不虚传。

李洁一九五八年生于北京,是原国民政府绥远省主席董其武的亲外孙女。中学毕业后考上西安第四军医大学,在校有“东方之花”的美誉。

班禅第一次和李洁小姐邂逅是在北京火车站。那是一九七七年文革结束后不久,董其武率全国政协参观团赴四川考察,刚复出的班禅,以政协常委的身份也参加了参观团。李洁到车站为外公送行而见到了班禅。班禅被这位美女吸引,注意地审视李洁。李洁对班禅的气度也留下良好印象。

参观途中,班禅向董其武敞开心怀,说:“通过文革劫难,希望能找一位志同道合的女伴,望您代为物色。”董其武答应尽力,但他没有猜透班禅心目中的“女伴”就是自己的外孙女。

班禅知道李洁在军队医科大学,就通过董其武的殷副官,请其找李洁“帮忙”,托词是想寻找一位在军队工作的女伴。可见活佛谈恋爱也有手法。

殷副官转告李洁,于是,这位“东方之花”决定拜访班禅,一探究竟。一见面,班禅开门见山地说:“我关过十年监狱,但我对国家有一颗很好的心,希望为中国、为西藏、为佛教做点事。非常希望有一位志同道合的女伴跟我一起做,我们从今天开始就互相认识吧!”

从此,班禅与李洁的交往开始了,恋爱也开始了。同样地,阻力和非议也开始与日俱增。

一不做,二不休,班禅和李洁公开写报告,要求正式结婚。因为此事影响极大,报告一直送到邓小平的桌子上,最后邓公批示同意,这是一九七八年四、五月间。于是他俩亲自到北京街道办事处办了结婚登记手续,并领了结婚证书。

正式婚礼在北京民族文化宫举行,由青海省的活佛夏茸嗄布证婚。出席婚礼的中共中央政要有李先念、张爱萍、杨得志等人。

一九八三年,李洁产下一女。班禅开玩笑说:“我这一辈子离不开凤和猪。”李洁生肖属鸡,鸡就是凤,而女儿属猪。婚后,李洁取藏名,叫德虔旺姆,宝宝的意思。

班禅魂归西天之后,李洁说了这么一段话:“我是班禅大师一生唯一爱过的女人,我以此感到骄傲。班禅是一位了不起的喇嘛,他是一个性情中人。他以德报怨,顾全大局,他顾的是中华民族的大局”。

邓小平对班禅的评价是:“一位伟大的爱国者”。

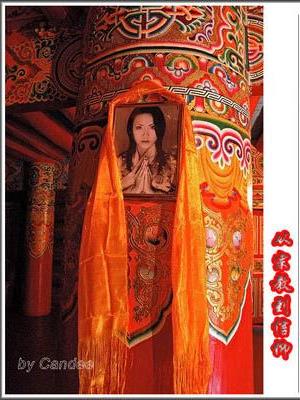

十世班禅的女儿祭典父亲

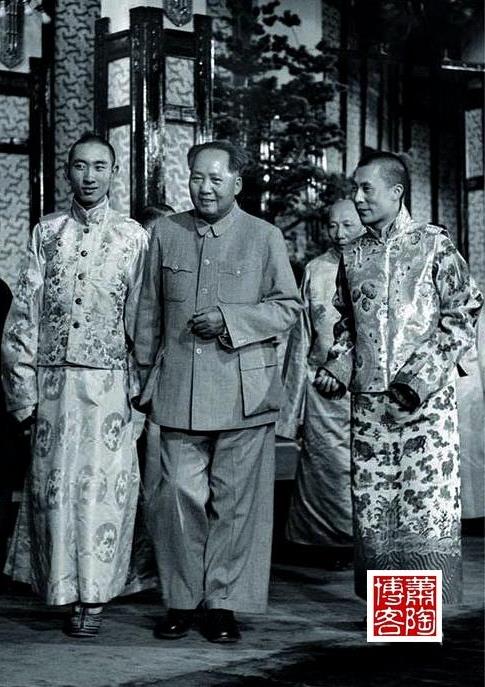

十世班禅与妻子德虔旺姆

世上的事,看来总是轮回不息的。四十九年前,生于青海省循北县文都乡一个普通农民家庭,当时三岁的贡布慈丹被选定为九世班禅的转世灵童,从而成为十世班禅。如今十世班禅已经随风而去。1995年11月29日,按照宗教仪规和历史定制,在拉萨大昭寺,通过金瓶制签,并经国务院批准,班禅额尔德尼·确吉杰布被确认为十世班禅转世灵童真身,成为十一世班禅。