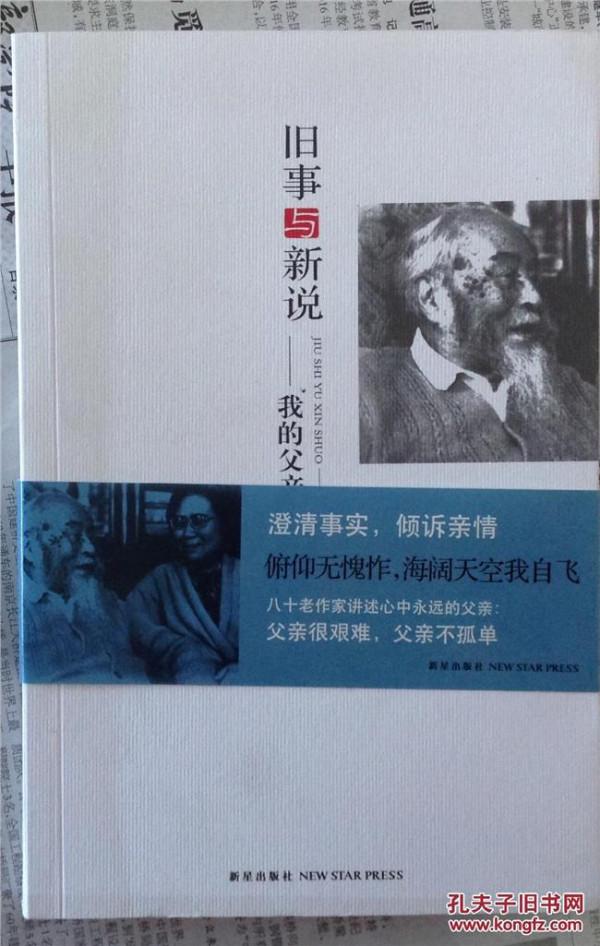

冯友兰女儿 我的父亲冯友兰:女儿宗璞新说“父亲旧事”

不管是在学术领域,还是在学术之外,冯友兰都有可争议之处。也正是为此,宗璞在20多年中所写的一切为父亲正名的文章,多是以自己的历史见证人的身份和文献资料作为依据。在这一点上,可以说她已不再是一名作家,也不是冯友兰的女儿,而是一名冷静、客观、理性的局外人。她所做的一切,都为着一个目的:用自己的文字使“写的历史”更向真实靠近。

冯友兰有其鲜明的个性,他总是在思索,在考虑问题。书中写到,因为过于专注,冯友兰难免有些呆气。他晚年失聪,自己形容自己是“呆若木鸡”。其实这些呆气早已有之。抗战初期,几位清华教授从长沙往昆明,途经镇南关,当时司机通知大家,不要把手放在窗外,要过城门了。

别人很快照办,只有冯友兰在考虑为什么手不能放在窗外,放在窗外和不放在窗外的区别是什么,其普遍意义和特殊意义是什么。还没考虑完,手臂已经碰触城墙而骨折了。这说明冯先生一生爱思索,他那时正是因为在思索,根本就没有考虑到后果。

这本书里还辑录了宗璞对母亲、小弟的悼念之文。从那些细枝末节的生活琐事之中,或许能更深地感受到冯友兰何以成为中国现代颇具影响的哲学家和教育家。冯友兰一生致力于洞察人生要义,修成波澜不惊的境界。无论遇到什么,他总是云淡风轻地宽慰身边的家人,绝不会给任何人压力。在陪伴他晚年多时的女儿宗璞看来,如此的涵养不是平常人所能练就的。

在“后记”里,宗璞陈述了成书的起因:“两年前,一位未曾谋面的编辑打电话来,建议我把所写关于父亲的文字汇编成书。这比较易行,是个好主意。”但因为身体欠佳,分身乏术,而使一拖再拖,而这也并非没有益处,事实上,正是宗璞在不同时期、不同心境下随心而做的这些长长短短的几十篇文章,成就了本书的真实、真情、真相。

读完全书我深深地体会到,那一代学人经历过很多事情,如南迁,抗战,内战,反右,“文革”等等,我们今天的读者很难理解他们当时的处境,现在凭借纸上获得的一些信息去评论他们,有时是有失公允的。不如,设身处地地为他们着想,在求全责备之中,多一份宽容。

一代哲学大师冯友兰先生已渐行渐远,他对中国哲学的非凡建树、严谨的治学精神、执着的人生态度和丰富的人生经历,却是后代学人常说常新的话题。已故著名学者任继愈曾说:“冯先生对中国文化最热爱最熟悉,他反对割断历史的立场也最坚定。

他以卞和献璞的精神把学术献给国家,留给后人。”著名学者资中筠则表示:“现在经常说西化和传统文化,但能具有深厚的传统文化底蕴、对西方文化有透彻的理解,并把这二者融合起来形成自己的思想体系的人,在当代实在很少,冯先生是其中的佼佼者。”

宗璞,原名冯鍾璞,冯友兰先生之女,1928年7月生于北京,1951年毕业于清华大学外文系。曾任《文艺报》、《世界文学》等报刊编辑。宗璞上世纪40年代开始文学创作,主要作品有中短篇小说《红豆》、《鲁鲁》、《我是谁》等,长篇小说《南渡记》、《东藏记》、《西征记》等。(来源:中国经济网)

节选·冯友兰遗言:中国哲学将放光彩

在父亲的最后几年里,经常住医院,一九八九年下半年起更为频繁。一次是十一月十一日午夜,父亲突然发作心绞痛,蔡仲德和两个年轻人一起,好不容易将他抬上救护车。他躺在担架上,我坐在旁边,数着脉搏。夜很静,车子一路尖叫着驶向医院。

好在他的医疗待遇很好,每次住院都很顺利。一切安排妥当后,他的精神好了许多,我俯身为他掖好被角,正要离开时,他疲倦地用力说:“小女,你太累了!”“小女”这乳名几十年不曾有人叫了。“我不累。”我说,勉强忍住了眼泪。说不累是假的,然而比起担心和不安,劳累又算得了什么呢?

宗璞谈父亲冯友兰:坐饺子上竟不觉 没写诗捧江青

初闻冯友兰,是在中学课本中的一篇文章《人生的境界》里。翻看作者介绍,上面写着:冯友兰,中国著名哲学家。在中国现代哲学史上,冯友兰的地位无人能出其右,他的《中国哲学史》是中国第一部系统完整地用现代方法来写的中国哲学史;他通过“贞元六书”创立了新理学体系;他85岁高龄时耗费10年完成了7卷本的煌煌巨著《中国哲学史新编》……而日前由北京大学出版社出版的新书《实说冯友兰》却让读者看到了一个真实的冯友兰。

作为女儿,宗璞几十年陪在冯友兰先生身边,她笑着说,自己身兼数职,秘书、管家、门房、护士、跑堂都要干。在她给本报记者的讲述中,冯友兰不仅是一个专注于学术的学者,也是一位幽默风趣的父亲,更是一位值得尊敬的长辈。

专注哲学“伤筋动骨”

把手放到窗外,普遍意义特殊意义何在

记者:在你眼中,父亲是个怎样的人?

宗璞:从一个女儿的角度,我认为我的父亲冯友兰先生是一个很了不起的人。他有理想,有他的事业,而且非常专心地去做。

记者:他的专心体现在哪些方面?

宗璞:我给你讲两个小故事。在文革里,我们的房子多被人占了,大家都挤在一个小屋子里。当时我在城里工作,有一天回家,我母亲就说来包饺子,改善生活。煮饺子的时候,这盘饺子就找不到了,后来找了半天,我的父亲坐在这盘饺子上。

他一点都不觉得,因为他满脑子都在思考哲学的问题。另一件事经常被西南联大的老先生们引为笑谈。抗战初期,西南联大几个教师从长沙赴昆明,车过镇南关时,父亲的手臂触到城墙骨折。金岳霖对我说,司机警告大家,要过城门了,不要把手放到窗外。别人都照办,只有我父亲开始考虑,为什么不能放车外,放和不放的区别何在,其普遍意义和特殊意义何在?还没考虑完,就骨折了。

记者:冯先生有个特点,就是从不熬夜。那他怎么安排写书的时间呢?

宗璞:父亲生活十分规律,晚年,上午工作,下午听读报、会客,很少打乱。他能坚持,所以有这样大的成绩。父亲晚年耳目失其聪明,自称“呆若木鸡”。一个人的时候就背诗文,最喜韩文杜诗,还有《古诗十九首》。我现在知道他85岁以后从头开始写《新编》有多难,我才过80岁就不行了。

关心孩子爱说笑话

没有抽象的“面包”,于是柏拉图饿死了

记者:哲学家给人的感觉往往是严肃而不可接近的,冯先生在生活中是这样的人吗?

宗璞:其实他在生活里并不那么严肃,我们几个孩子都不怕他。他很幽默,会说笑话,我现在有几个经典笑话都是从他那里来的。比如,他讲过一个柏拉图买面包的故事,说柏拉图有一次差人去买面包,店老板说,讲抽象的柏拉图买面包吗?我们只有这个面包、那个面包,没有抽象的“面包”。于是柏拉图饿死了。

记者:你曾经在采访中说过,冯先生专注于哲学,对孩子并不太关心?

宗璞:他表面上不关心我们,是因为他没有时间,实际上他是很关心我们的。如他常说,我小时爱笑,他形容说真是笑不可仰。母亲又十分能干,照料着整个家,也就不需要他多管了。父亲晚年,我们常在一起谈话,他去世后,我觉得世界上再没有这样的谈话对手了。

记者:父亲对你最大的影响是什么?

宗璞:父亲平常没有什么休闲娱乐,唯一的爱好就是读书,所以我自然而然地就养成了喜欢读书的习惯。我家里还有一个特点,就是没有麻将牌、扑克牌。

很多书都歪曲了他

“端赖吕后智谋多”,这不是我父亲写的

记者:最近出的《实话冯友兰》的书,你看了吗?

宗璞:看了,《实说冯友兰》让我感到欣慰,它不像现在有些口述历史那样道听途说,添油加醋,有时甚至完全是歪曲。这是一本说实话的书,可谓名副其实的书。尤其是西南联大的几位老学长,他们看到了真实的冯友兰。像汪子嵩先生,当时是进步青年,现在的看法则完全不同了。汪先生实事求是地说出自己的看法,实在值得敬重。北大阶段像余敦康教授、牟钟鉴教授,清华阶段陈乐民、资中筠两学长,都讲得很有感情。

记者:你说以往的书中对冯先生存在歪曲,能否举个例子?

宗璞:比如父亲和江青的关系。何兆武在《上学记》里面说父亲写诗吹捧江青,“争说高祖功业大,端赖吕后智谋多。”我请教该诗见于何处。何先生查不出来,承认自己记错了。出版方三联已经向我正式道歉了。这是合乎常理的态度,应该提倡。我希望大家都能尊重事实,根据事实可以做出不同评价,如果事实是编造的,你的评价能成立吗?

近年出现了不少口述历史的书。和朋友们谈起,都觉得其中以讹传讹的事很多。本来聊天可以任意月旦人物,可是落到纸上,还要称为历史,就要有根据,瞎说是不行的。

《实说冯友兰》揭秘哲学家人生

冯友兰是20世纪最有影响也是多被误解的哲学家,而《实说冯友兰》是第一部关于冯友兰的访谈实录,收入了任继愈、杨振宁、汪子嵩等23位著名学者关于冯友兰的访谈,他们大多是冯友兰在西南联大、清华大学、北京大学的学生,现在都是术业有成的学者。在这些学生眼中,除了哲学,冯友兰还有许多值得怀念和记录之处。

当研究生就像学游泳

冯友兰女儿、作家宗璞曾说过,父亲一辈子都没有离开过讲台和学校。当了一辈子教书匠的冯友兰提出,大学要培养的是“人”而不是“器”。器是供人使用的,技术学校就能做到,大学则是培养完整灵魂的人,有清楚的脑子和热烈的心,有自己辨别事物的能力,承担对社会的责任,对已往及现在所有的有价值的东西都可以欣赏。

作为冯友兰在西南联大时的学生,任继愈对此颇有感触。冯先生曾对他们说,读大学是以自学为主;当研究生就等于学游泳,老师把你扔在池子里,游过去你就毕业了。做学生都是靠自己闯出来的,把着手教是教不出人才来的。任继愈认为这种教育理念对今天的学生来说仍然是有启发意义的,现在的“填鸭式教学”并不能帮助学生建立独立的人格和自由的思想。

冯先生虽然在学术上要求严格,但他却非常爱护学生。在解放前的学潮中,虽然身为院长的冯友兰不能公开站在学生一边,“但受国民党军警迫害的学生只要信得过他,到家里来隐蔽,他都尽力掩护,从不问他们姓名。他保释和掩护过的学生有黄诚、姚依林等。”宗璞回忆道。

在文革中坚强地活着

冯友兰是文革中被批斗得最厉害的学者之一。冯友兰的学生李中华讲起冯先生刚动完手术就被拉去批斗的事情,“那时他已经快78岁,又有好几种病。我记得他有一次刚刚动了手术,前列腺肥大切除,排尿管挂一个瓶子导到外头来,在这种情况下他就被斗了,带着排尿管的瓶子,在北大的第二体育馆批斗,当时好像有中央一级的被批斗的人拉到这儿,冯先生陪斗。而且那是秋天,风很大、很冷。”

然而精神上的伤害更甚于斯,文革中冯友兰受到毛泽东的点名批评:“你们要学习帝王将相,就去找北大的简教授,要学唯心主义,就找北大的冯友兰教授。”简先生选择了自杀,而冯友兰先生却和弟子们淡淡地说,我不会自杀。

“他的任务还没有完成,就是7卷本《中国哲学史新编》。所以,他不会轻易死。”李中华说。“第七卷是在他95岁去世前3个月完成的,完成他就放心了,如果没有完成他还会挺着。”而杨振宁则用冯友兰先生在《三松堂自序》中的一句话来形容他的文化使命感,那就是“周虽旧邦,其命维新”。

口吃成为演讲的优势

说起冯友兰,清华的老学生们第一个想起的竟是冯老口吃的毛病。“慧心者多口吃”,看来此话说得似有几分道理。在清华,冯老的口吃与他的哲学成就一样闻名。传说,冯先生念墨索里尼,亦必“摸索摸索摸索”许久。冯自美国归,在清华开“古代哲人的人生修养方法”课,首次听讲者达四五百人,第二周减到百余人,第三周只余二三十人,四五周后竟只有四五人听讲,因为他的口才不堪卒听,一句“学而时习之”的“而”字,要“而”一分多钟,在学生中传为笑谈。

然而在诺贝尔奖得主杨振宁看来,“冯先生把他的口吃转化成一个有用的演讲办法”。他回忆起跟冯友兰先生打交道的经历时说,他虽然不是哲学系的学生,但由于冯先生的演讲非常有名,年轻的杨振宁也就经常慕名去听演讲。“他讲的具体内容我记不清楚了,不过,有一点我记得很清楚,就是大家都知道冯先生口吃。

”他说,口吃的人通常演讲不容易成功,于是每当口吃的时候,他都停顿一下,这样一停顿反倒给听众一个思考他接下来讲什么的机会。在这个情形之下,他后来讲出来的这个话,往往是简要而精辟,这也是很多学生喜爱听冯友兰先生讲座的原因。