韩礼德语言的不确定性 邵文欢:“不确定性”——摄影艺术的语言超越

本文成文于2009年10月,是邵文欢为他与梁超博士策划的“万象——中国高校青年教师摄影教学论坛”所写的一篇文字。作者在本文中总结了自2003至2009年在创作和教学中所得的关于“不确定性”的思考,“不确定性”既存在于主体与客体的关系之中,也存在于一张照片的内涵与外延之间。

从文章首次发表距今已过去了六、七年,无论是在摄影圈还是艺术界,随着技术的发展,观念的变化,创作者与评论者对于“不确定性”概念的态度也在逐渐发生变化。本文不是总结性的概括,更多的是对时至今日经常被提起的“不确定性”发出的一种探讨。

文/ 邵文欢

越来越多的迹象显露出摄影方式——这个“逼真清晰”、“客观确凿”、“指向无疑”的——为标准所重的“肯定性”地位在动摇。这首先是因为摄影其特性在依赖于机械之“眼”的观看方式(相机、外部条件、技术的……),同时又脱逃不了观看之“眼”的意向目的(人、主观选择、艺术的……)。

这种机器与人、主体与客体等等之间的矛盾性,错综复杂地交汇在摄影形式上,尤其在科学高度发展的今天,成为技术现代性与艺术现代性剧烈冲突的体现。

这种你来我往的冲突,使得摄影——这个被早期摄影师要求成为在物理和概念层面与原始对象相比精确、清晰可信的艺术样式,不再自诩或迷信基于这种更倾向或完全遵循客体准则的一说。这也导致我们在面对曾经是拥有“确定性”冠冕和特权的“摄影”图像时,我们的认知在漾动,使意识和意义来来回回,在不同的可能性间漂浮,变得不确定。

在语言被拓展的时代,这个逐渐脱离理性主义为感性主义时代的语境中,摄影媒介的这种“不确定性”,正应成为跨越语言寻找意义之核心的特质——而被再认识和更新。

作为一个物种,人类在世界上存活下来并与之适应,显然是我们的认识与现实有一定的相似性。但是意识也许只让我们看到希望看到的东西。我们不能直接到达“彼岸”的真理。我们的知识受限于我们的语言,“彼岸存在的一切”与“我们感觉到的一切”的差异始终存在着。(凯文·奥顿奈尔)

先前权威的、确定的方式无论宗教还是哲学,都是有限的且受历史制约而显得越来越不确定。甚至在现代科学,海森堡提出的不确定原则,在量子物理学上所意识到的实验中的主观性,使物理宇宙的结构中导入了不确定性因素,使主体和客体边缘模糊化。

更因此使得今天的科学——也成为了“近似”。当代文化的多方参与、各方打通的跨域或边缘作业,也呈现出盘根错节的非线性关系。这种“不确定性”在罗兰·巴尔特时就有着“飘忽不定的能指”概念分析。

今天,我们在摄影媒介的自身形式上越来越自觉地意识到并感受着种种不确定因素。不应再以为摄影由于依托机器、技术、科学就更具有确定性,虽然它首先在“伪真性”上表现得更隐蔽。

暂时屏蔽道德评价,给予这个“伪真”赋予“中性”的意义。我们无时不刻地感受着影像记录的伪真性。比如最早你在同一场景的一组纪实类的底片中,发现了除正式被谋选的某张片子之外的——还有其它类似的底片。而正因为选取了这一张正式的底片,将改变我们对整个事件的可能的看法,或许我们正悄悄陷入作者主观的感召中去,润物无声……为什么?这是因为其它虽然同处一时空关系的底片,我们并没有看到。谁才是主体?什么才是真实?

在丰富多彩的“物质象征”的超级市场,我们不由得被琳琅满目、精彩纷呈的图片包装感染。我的一些在大型商业摄影公司做摄影助理的学生,告诉了我拍摄这些产品的经历。“例一:拍摄餐桌上的一堆静物,不再是整体的一次性‘咔嚓’,而是由三脚架固定相机,由专人在餐桌上给这堆静物定位。

定位之后,物品撤去。然后拍摄哪件物品,便移入那件物品,物品被一件一件移入拍摄。在拍单件物品时,其他物品不在场(不入镜),但被摄物品必须落到之前的精确定位中。

二十件物品至少需二十张图片,然后再通过数码后期,合成为希望的、全部物体在场的单张照片。例二:拍摄单件物品,如一部手机,是通过光线来渲染其精彩的,多的时候需布十几种光线,相机同样是由三脚架固定好,每布一种光就拍摄一张,这样获得了十多张片,后期将这些不同种光线的照片合成为一张充满多彩绚烂光效的照片。

”例一的做法可能是避免了物与物之间的环境干扰(跃离了真实的环境),例二则是挑战了牛顿关于多种光线合成为白光的发现。因为这在现实中的拍摄难度是很大的(同样是跃离了真实)。

如此我们在希冀美好的理想,又在怀疑这个——似乎是比主观表现多的艺术形式更真实,但并非名副其实的“伪真”图像。同时充满纠缠的心情而始终割舍不下任何一端,这个犹疑的中性,不正成为我们今之生活所带来深远的“不确定性”话题?我们无法进入到“没有激情、没有幽默感、没有感情、也没有感动”的巴尔特的“作者之死”的理想主义式状态。

谈到摄影,一定是不会遗漏掉“决定性瞬间”之特征——这个早已成为摄影传统的口号。我们的视线被拉回到鲜为人知的,多底选择中被搁置的其它底片,就会发现瞬间的选择也还具有时段性。美学理论家莱辛认为,用静止的形象来表现事件的活动过程应该撷取这高潮前(定点)的一瞬间。

因为这一瞬间能最有力地暗示动作的过程及内容,也能最大限度地调动受众的想象力。但到了顶点就到了止境,眼睛就不能朝更远的地方去看,想象就被捆住了翅膀,因为想象跳不出感官印象,就只能在这个印象下面设想一些较弱的形象,对于这些形象,表现已达到了看得见的极限,这就给想象划了界限,使它不能向上超越一步。

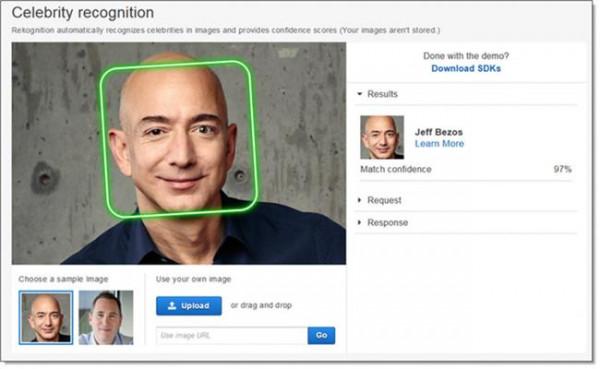

我们从韩丛耀先生在《图像传播学》中关于摄影瞬间的曲线图中,分析出决定性瞬间的“决定性”在事件发展过程中不止一处。因此是否显像了客体普遍性认定的“节点”和主体认定的“节点”差异呢?

在下图中我们看到现实生活中的时间和空间构成了影像的瞬间基础,瞬间是时空的交汇。

C1代表的节点表示高潮前的一瞬间

C2代表的节点表示高潮的顶点瞬间

C3代表的节点是高潮后的一瞬间

但事实上任何事件都具有多重瞬间,且每个瞬间都有承上启下的作用。

在这里,我们一定会感受到每一位观察者——主体认定的差异。

这种主客体关系在戏剧化的再现抑或表现上,再次显露出不确定性。我们并没有因为攫取在某个时间段中的形式,而感到瞬间凝固落点在哪个位置是对是错,只会通过各自的经验来判断哪个是较好或更好。这是一个观众与作者暗中交流的默契程度,都是对这个话题的流动性体验。

我们假借“荆轲刺秦王”的典故来看看“戏剧化”的寓意认定,“荆轲刺秦王”之“图穷匕首见”的重点在这个“见”的瞬间。此时此地,三个重要角色——荆轲、秦王、秦武阳都有不同的反应,但若把这个场面用摄影方式凝固下来,就在于你对这个瞬间——“见”的微小时段上的拿捏,你拿捏得不同,图像的趋向就会发生差异。

比如你对决定性的理解会比“决定性瞬间”更早或完全滞后,也可能就选择了这种将发未发的趋向,其不确定性可能超越了仅仅是客体时空的角逐以及某种固定的趋向可能,而更显意义,所以“不确定性”有时也是一种意义确定。

现代材质载体变化的不断发生性,在摄影艺术上表现为:因为科学的不断进步,使得标准也在不断发生改变,从而进一步影响着我们的观看方式,因此显得那么不确定。

这个方式就如数码技术的拍摄和后期代替传统暗房的处理,CMOS或CCD代替了胶卷平面,使得操作标准的改变,并进而影响和改变了观看。

在我们还意犹未尽“只要拍清楚,一切由后期来完成”的数字技术时,最近刚爆出结合并通过软件技术,在计算机后期上调节或弥补因焦距造成失焦的数字照片的缺点。即空间现场的完整移入,在可操控的电脑前重新计划焦点景深关系。

这意味着我们前期拍摄的最基本的技术性标准的出局。这种更大机会的“undo”,不断恢复、重操作的可能性,不仅会使摄影人逐渐不再有警惕或避免“大势已去”的支配方法,还会对我们的观看方式带来“革命性”的、意味深远的影响。

相比较这种时空的挪移,走得更前的是与虚拟再造方式的结合影像,科技的发展不断推动人类的意识前行,在客观或挪移之“真实”无法再满足人类不断喷薄而出的意识时,人们开始再造、虚拟头脑中意向的世界。并且通过静态平面到电视画面到网络图像的交互,这个未来充满着生机的方式。在这个逐渐脱离理性主义向视觉感性主义进军的道路上,依然面临着传统与现代纠缠扭结的不确定性。

其实法国艺术史家、艺术哲学家于贝尔·德弥施,早在《关于摄影图像现象学的五点想法》里提到:从它的古典定义来看,摄影仅仅是一种记录手段。是一种通过以卤化银为基质的感光乳剂,将一个由光产生的稳定图像记录下来的技术。

我们可以看到,在这一定义中,并没有提到,中间需要使用一个机器,也没有明确说,所获得的图像究竟是一个物体,还是外部世界中发生的事件。历史上还留下了一些通过直接由一种光源感光的胶片而获得的相片。类似尝试的第一意义就在于,促使我们对摄影图像的性质与功能进行思考,因为它们从实验层面上,通过对摄影这一概念本身的组成部分之一(也就是说暗箱、照相机)的实际取消,成为某种与现象学分析相似的行为:旨在将它所观照的现象通过一系列想象中的变体而达到其本质。

很显然,摄影术从诞生的那一刻开始,其本身的发展便存在了扑朔迷离的不确定性。

或许我们还可以从一个实践者的角度,尝试分析在创作过程中,构成摄影主客体要素之间的不确定关系是如何影响图像的。

作为客体的外部形象,从来都是符合不断发展的规律,时空的流动和相对稳定性,与要求照片成为在物理和概念层面跟原始对象相比精确、清晰可信的准则,总是显得不尽如人意。我们看到本雅明关于“灵光”的、文学性的描述——“影像把现实中的‘灵光’汲干,什么是‘灵光’?时空的奇异纠缠。

遥远之物的独一显现,虽远,犹如近在眼前。”但又同时看到他不无承认或忧虑——摄影之影像本身的原真性在复制过程中的衰减。“艺术作品的技术复制性可能踏入的境遇也许不会威胁艺术作品的存在,但却必将贬黜其此地此刻性。任何自然之物都没有如此脆弱的核心,这就是艺术作品的原真性。”(瓦尔特·本雅明《技术复制时代的艺术作品》)

我们在整个摄影艺术的创作过程中,创作的主客关系,是个拉锯式的舍与得的关系,是充满着“神秘的”不确定。拍摄与制作的各个时期在不断地寻找和期待,客体偶然性的不断发生与主体选择充满着实验性。例如摄影形式初期的手工方式,感光剂的着床方式和在图像感光膜固化前显像、定影程度等,以及薄厚密度处理的液体作用。

虽然是有精确的标准,但依然充满了期待。这一点在早期的摄影术——技术不够成熟时显得非常明显并透出原发的感染力。这里面存在着更多的不确定因素,是无法精确得像工业化生产方式标准。于是这些手工制作的过程让艺术家的手指与大脑贯通,需要建立在更大的类似框架的图像意识上。

就目前来说,传统摄影或依据传统摄影方式的摄影,其在主观的表现力上的拓展,还是与绘画方式的——因物理性不同所导致的观察方式也是不同的。目前摄影者通过取景框或液晶屏的观察方式,一般说来是需要通过“框”来花费时间观察的。

这种观察导致的记录方式,与绘画通过视觉和其他感觉综合,而导致的“记忆”的记录是不同的。绘画是在面对对象写生时,从头顶拉出一根线,经过身躯、四肢,再回到头顶,这个勾勒出完整形象的过程与相机快门“咔嚓”的控制方式是大相径庭的。

而绘画的主体表现也会随着观察方法改变随时可以得到扩展,因此这种“记忆”方式的主观性强调,表现得尤为便利。(当然也有通过尝试这种来源绘画的,延长“咔”到“嚓”的控制快门开启到闭合的时间,来拓展摄影的形式语言的实验。)

作品终于呈现出来时,在受众鳞次栉比的评价中,充分显现了作品内涵与外延伸缩漾动的关系,摄影图像就如同米诺断臂维纳斯的审美延展所带给我们的启迪,虽然与动态影像的比较具有相当的“时空局限”,但恰恰因为这种残缺的、或相对静止的方式给受众带来无尽的体味。

摄影术的“逼真”和时空的“挪移”,都使我们很容易身陷其中而不能自拔,并导致外延体量过狭,对受众想象的“自由态”忽视。通过内涵与外延的关系示意图来看,假设图片如上圆中的一组内涵与外延关系是合适的,那下右圆内涵紧缩的趋势,使得外延空间扩大,作品陷入无尽的猜度中不知所云。

而如今彰显观念的时代,则更需要警惕主题先行导致——如下左圆由于内涵过度的扩张使得外延溢出,致使作品平平,缺乏延伸。这个简图中使我们意识到内涵的大小对外延空间的伸缩有着至强作用,因此摄影图片的这种内涵与外延来回拉锯的伸缩,成为由受众判断“可信的图片”的必要评价,而似乎显得尤为不确定。

但强调这种不确定恰恰是摄影图像在艺术创作中,会是形成可能的积极因素,从而转化为图像时代之摄影超越语言的重要因子。

在充分认识到摄影并非因为依赖客观或科学而显得多么真实、多么标准、多么确定,其赖以生存的世界背景,自身疑云陡生的历史,创作主体与客体,既在技术的标准上妥协,又在偶然性不断发生中积极抉择。真是一个“没有始端,也没有结尾“的充满不确定的媒介。因为这个无头无尾的“凝固”,是在作者的心中,在观者的脑海里。

于是摄影艺术也基于这个“不确定性”把握而具备了超越语言的态势。如果说最接近图像的语言可能是“诗”,不过“书不尽言,言不尽意”。或许有“舍筏登岸,见月忽指”的忘言境界,但毕竟文字的“落地”,可能歧义了图像的视野。因此即使在形而上的意识层面,我们依然是要肯定“不确定性”地跨越语言寻找意义之核心的积极意义。

“三十辐共一毂,当其无,有车之用。”(老子《道德经》)翻译并引申过来就是:“古代制造大木车的车毂,它的中心支点只是一个小圆孔。由中心点小圆孔向外周延,共有三十根支柱辐辏,外包一个大圆圈,便构成一个内外圆圈的大车轮。

由此而能担当任重道远的负载,旋转不休而到达目的地。以这种三十辐辏合而构成一个大车的轮子来讲,你能说哪一根支柱才是车轮载力的重点吗?每一根都很重要,也都不重要。它们是平均使力,根根都发挥了它的伟大功能而完成转轮的效用。

但支持全体共力的中心点,却在中心的小圆孔。可是它的中心,却是空无一物,既不偏向支持任何一根支柱,也不做任何一根支柱的固定方向。因此才能活用不休,永无止境。”(南怀瑾《老子他说》)

从“形而上为之道,形而下为之器”的内圣外用的“道”“器”关系,我们尝试——理论或经验设定的悬置,并非是丢掉或排除。难道我们就不能走出伦罗特在习惯性自我设计的肯定性中牺牲?(博尔赫斯《死亡与罗盘》)这种悬置的尝试是否会给极容易程式化的摄影图像注入活力?这样从方法和态度上直指语言无法触及的自由态,并以此来积极开掘创作意识的深度。

虽然摄影图像与文学是异质的,但从作品意义的角度,从语言修辞中具有的“举隅”、“隐喻”,和中国文学所特有的“起兴”——“先言他物以引起所言之物”的手法,以及庄子之“寓言十九,藉外论之”,指出的假借外物以立论的寓言形式中。是否给摄影在这个“飘忽不定的能指”的大众文化中,从方法论上提供远观并不亵玩的“落地”启迪?

在我们制作或凝视图片的那一刻开始,就已经悬置了“不确定性”这个摄影图像的内圣之道,它如同无形、巨大力量的触发器,担当作品随时触发其价值与意义的体现,从而跨越语言寻找精神的核心。