何炳棣清代重要性 何炳棣著 酷吏译:清代在中国历史上的重要性

清代的重要性体现在以下几个方面:首先,如果没有1600至1800年间满族统治者极为勤奋努力地,并且技巧娴熟地致力于拓展疆域,中国永远都不会有今日这样广大的疆域。今天中国之所以如此重要,很大程度上,是因为它的大小以及它的边疆的区域位置。

清代对近代中国的形成最重要的意义在于它使今日中国成为了一个地理与民族的实体。简单地统计或许能告诉我们部分的事实。就所谓中国“本部”(China proper)在中国历史上大部分的帝制时期中,中国拥有有效管辖权的边界大致为1532800平方英里,这只有美国一半的大小。

到清末,当满洲帝国的疆域从它扩张的顶峰时期(18世纪末)经历了显著的缩小后,它仍然拥有接近4278000平方英里的土地,比中国人民共和国的领土要大606000平方英里。

尽管汉唐巅峰时期亦曾经略西域,扩张到今日俄属突厥斯坦,蒙古帝国更是人类历史上最大的世界帝国,但前者的统治是短暂的,后者的组织结构过于松散,以至于没有在历史上留下多少烙印。

相反,唯有满洲帝国能成功的制定政策以统治幅员辽阔的区域,并且设计出复杂的行政与军事机器,以巩固这个中国历史上最稳定而持续的庞大帝国。

除了蒙元帝国与早期的一些非汉帝国,如拓跋魏之外,任何中国朝代所能期待的有效控制线很难逾越长城一线,以防止北方游牧民族的侵扰。因为邻近蒙古,有远见的早期满族统治者,甚至早在1644年之前,就已经制定了良好的基础政策以统治内蒙古地区的蒙古人,这一统治不断巩固而且一直持续到朝代的结束。

这一政策包括持续不断的满族宗室与蒙古王公的通婚;定期授予蒙古统治阶层成员以各种贵族头衔。

认可喇嘛教作为蒙古的官方宗教。建立起行政机器,从公侯,直到盟、旗等,这不仅适应了蒙古人的习惯,而且有利于满洲人对其分而治之。所有这些事务,由北京的理藩院(或殖民事务部the court of colonial affairs)负责。

....尽管早期的法律规定禁止汉人进入蒙古人的游牧领地,但实际上,帝国政府从17世纪后期起,就默许汉人移民到内蒙古,特别是出现饥荒的时候。而蒙古贵族也默许了汉人的移民,因为他们发现,这样一来,他们的角色就会变成食利者。

在各地,一旦汉人的农业殖民具备了一定规模,政府就会设置固定的行政机构如州县等以进行管理。晚清以降,汉人移民程度越来越大,内蒙古已经相当程度上被汉化(sinicized),而在满洲人统治前,这一地区始终是被排斥于中华文明之外的,这显然是清朝的功劳。

同样的汉人移民也发生在满洲地区,特别是19世纪中叶以降。尽管有帝俄与日本人的觊觎,但他们依然使得满洲被彻底汉化了。

17世纪末叶,处于喀尔喀(Khalkha 外蒙古)防卫中国北方好战的突厥民族的需要,满洲人发动了一系列的战争,其结果是清朝建立了在外蒙古与西亚的宗主权(suzerainty),并征服了Kokonor(青海)与中国属突厥斯坦。

满族运用多样化的手段建立了对这些遥远区域的有效控制,在距离、地形、人员交通与财政资源补给等方面,这些区域距离越远,控制的难度越大。清朝建立对这些边远地区的复杂而灵活的统治系统,效果是非常显著的,众所周知的事实证实了这一观点。

中国属突厥斯坦与Kohonor分别于1884与1928建省,成为新疆与青海,而清朝在拉萨的官员与驻军在1912年之前也一直常驻。从法律上看,1946年1月之前,外蒙古也并没有正式中国分离出去。

1842年之后,清帝国被迫认识到现代强权政治的事实。渐渐地,俄国、英国、法国、日本不再将中国的边疆区域与附属国的法律状态问题当作纯学术问题来进行探讨了。所有的派别都从现实政治中认识到:中国外围的任何部分的法律地位,根本取决于中国对其实施有效控制的实际能力。这一严酷的历史教训,这教会了中华人民共和国,使它一旦有可能,就尽早派军冲入新疆与西藏。

在总结清代的领土遗产时,或许应该指出,清代中国内部边疆的扩张,虽然看似并非帝国建构(empire-building)那样的洪业,但其历史重要性毫不逊色。尽管中国内部边疆的扩张史几乎与中国自身的历史同样悠久,但直到雍正(1723-1735)以降,才制定了更强有力的政策以将那些非汉族群(Non-Han ethnic groups)汉化。

这些族群主要居住于湖南的山谷中以及湖北的高地,还有云、贵、桂、川等省的群山之中。

政策的核心是改土归流。从1723年开始,这一政策被广泛运用于甘肃、青海、中国属突厥以及西藏东部地区,后者于1928年至1949年间设立西康省。值得提及的是,在满族统治最后几年中,这一政策依然在西康反复施行。

倘若没有这些西南省份内陆疆域的拓展与巩固,那么日后在抗日战争(1937-1945)中,大西南是否能成功地作为支持抵抗战的大后方值得怀疑。不论从外部还是内部看,清代最大的贡献在于建构起了近代中国巩固的地理实体。

第二,清代的第二个重要遗产是它的庞大人口。在清代之前的官方记录中,中国人口的顶峰是6千万,尽管我们有理由相信,在一些朝代,如宋代与明代,实际人口可能超过了1亿,但基本的事实是,在一个前工业化时代,若无特别适宜的经济与制度因素,如此持续的高增长率是不可能实现的。

正如我在《中国人口史研究1368-1935》中讨论的,这一优异的经济与制度因素出现于1683年后直到乾隆晚期的国泰民安的繁荣时代,在这一时代中国人口暴增至3亿。

尽管后来经济出现恶化,人口与土地比例也不容乐观,但这一增长趋势依然无法阻止,直到1850年,人口已经突破4亿3千万。尽管中国受困于人口过多与大众的贫困,他现在的人口已经超过7亿。即便是历史上最严酷的斯巴达式政权也无法改变这一趋势。要了解人口增长的历史根源,清代的统治又是至关重要的。

3)清代无疑是中国历史上最成功地征服王朝。而它成功的关键无疑在于早期满族统治者制定了彻底系统性汉化的政策。清代提供了一个完美的研究文化吸收的复杂进程的个案,它塑造了我们对于中国传统制度与文化的内在力量的认知。

本文空间不允许我给出一个系统的解释以阐述为何早期清代统治者会采纳这样一种政策。但这里我们足以认为,对一个征服族群来说,当它的人口远远少于被它所征服的汉族时,最有效的长期政策是:支持中华民族特别是其关键阶级,即士大夫阶级所视为正统的那些制度与文化系统。5世纪时北魏孝文帝的系统性汉化政策,以及法国的亨利四世在1598年的改奉天主教,都是取决于类似的政治必要性。

满洲帝国宗室、贵族与官员系统性汉化可由如下事实证明:从立国起,就完全吸收了明代的政府制度,再辅以少数满族的理性的改进与制度创新。无论是康熙皇帝,还是他那些在社会政治关系上持保守消极态度的继承者,都积极扶持新儒家作为官方正统的意识形态。

清代的皇帝对孔子表现出前所未有的高度尊敬。(在北京二跪六拜,在孔子的家乡曲阜三跪九拜)对皇室后裔进行以正统儒家思想为主导的严格的中国历史教育。

儒家正统思想被用于为废止满洲八旗制度中的某些封建关系而进行的辩护。在国家支持下,展开了大规模的印刷出版活动,将程朱学派的新儒家著述,以及文字训诂工具书,及个人的文集等收集在一起,编纂进《四库全书》。至于中国的文学、书法、绘画乃至娱乐方式也被满族接受。

当然,雄才大略的统治者如康熙、雍正、乾隆等,事实上并不会认识不到保留满族本身的特点与习俗的重要性。但中华文化的吸引力如此强大,以至于到了18世纪后期,帝国官方强调的对本民族特点的保持,已经沦为对部分皇室宗亲与满族科举候选人的法律上的义务,比如学习骑射之术,满文等。

尽管满族的萨满信仰似乎还保持到了王朝的结束。有强有力的证据可以证明,即使对满族王公来说,最迟到19世纪初之后,满语也已经成为了一种死语言。

此外,跨族婚姻在整个清朝都十分盛行。事实上,很多旗人逐渐陷于贫困,其结果只能是他们通过通婚日益于汉人融合,不论在城市还是乡村,这样的例子不胜枚举,无需详述。

事实上,满族汉化程度如此之深,以致我们竟将其视为传统的儒家国家与社会,这种情形不仅在早期的中国朝代中出现,在清代也是如此。我们有必要提一下,在宋代儒家国家形成的时代,总所周知,在指导思想与实际政策上存在着显著的差异,而且并没有钦定的学术正统。

尽管明朝的创立者选择了程朱学派作为正统,但他的后人,并没有真正的看重这种意识形态。即便是天才的明代统治者宣宗(1425-1435),也曾将一位官员及其家属关进监狱,因为他抗议皇帝,认为应该由渊博的学者帮助皇帝学习宋儒真德秀的《大学衍义》。

而对比之下,从康熙时代到清末,官方选择的皇家教师,以及春秋两季为皇帝讲授儒家学说的学者都是程朱学派的。

且不论其后果的好坏,可以肯定的是在满洲异族的统治下,中国成为了一个严格遵循正统儒家思想的国家。在清代,对现代的学生称为儒家思想的那些规范、习俗、价值的渗透之深入,接受之广泛,在清代之前的任何历史时期都是不可能发现的。

尽管满族的汉化与儒家化政策付出了难以估量的代价,但其收益同样巨大。满族统治了中国268年,而元朝统治中国只有89年。尽管存在着种种缺陷以及镇压手段,康熙、雍正、早期乾隆的时代,依然可以说是中国历史上罕见的盛世。

大部分人民享受着和平、繁荣而心满意足的生活。重大的考验来自1851年,在太平天国的叛乱中,汉民族的大部分,特别是它的关键阶级士大夫,忠诚地站在他们的满族统治者一边为其战斗。这是因为,所谓的“异族王朝”,实际上已经远比过去的中国王朝更为儒家化了。

第四,尽管随着清朝的结束,旧秩序崩溃了,但从整体上看,必须认识到,它作为一个传统的政治经济,社会制度体系,具有高度的成熟性,并且在经济与社会上,实现了高度的跨区域的整合。

就政治制度而言,清代显然从宋明的失误中得益匪浅。比较唐以降不同朝代的行政法,我们可以知道,在很多方面,诸如不同官员之间的管辖权以及相互关系的处理,文件的分类与传递,决策的程序以及其后的执行过程,以及方方面面的官员任免、考绩等领域,清代的制度都显得更加审慎、有序及理性。

尽管实际上很少有--假如有的话--社会经济制度是清代原创的。众所周知,商人行会与手工业者行会,至少可以上溯到唐代。近代的父系宗族可以上溯到1050年,私人学术与针对科举考生的社区学校系统可以上诉到宋代。

同样,各种非政府慈善机构也早在宋代就已出现,如救济孤儿的机构以及提供给穷人的社区公墓,救生船等组织都出现在清代之前。不过,在清代之前的这些制度与机构可能是零星的,支持不足的,在地理分布上也是有限的,而在清代它们得到了充分的发展,并越来越普及。

一个极好的例子可以说明社会经济制度的成熟,并昭示着大规模的跨区域经济与社会整合,这就是各种各样的志愿者协会,它们基于同乡而形成,一般称为“会馆”。从现存记录看,最早的会馆在1420年代前期出现在北京,是排他的安徽芜湖的同乡会馆,是中央政府的官方机构。

从1560年开始,有些地区商人团体开始在国家的首都建立他们的会馆。到16世纪末至17世纪初,在长江下游的主要城市和少数繁荣的乡镇,都建立起了各地商会与手工业行会的会馆。

在清代,在江苏南部城市苏州,共建立起了41个会馆,还有很多各种同来自全国各地的同乡团体建立的行会。在清代,北京共建了400余所会馆,代表着所有的省份,以及那些繁荣富庶的区县,其主要用途是作为本乡的考生进京赶考的旅社。

在我最近的著作《中国会馆史》中,显示出,到晚清时代,无论是向社会各阶层开放的会馆,还是只向同乡同业者开放的,已经遍布于各个省会,大小沿海与内陆港口,某些县城,甚至是一些既不以贸易也不以手工业闻名的内陆县城。会馆密度最高的地方出现于四川,几乎每个县都有最少一两个由远方来的移民建立的会馆,多地县竟至有四五十所。

在四川以及其他主要城市,根据详细的地方志以及新出的碑刻史料,我们知道,不同的通向组织倾向于汇聚在一起,组成用现代术语描述近似于“商业公所”的机构,以参予整个地方社区中与福利等相关的事务。

各种同乡会团体与本地居民之间的保持着持续的联系,其后果往往是土客之间的相互通婚与社会同化。在某些西方及日本学者的印象中,他们往往认为会馆的流行体现了中国地方上存在的强烈的独善其身的取向,这迟滞了中国经济与社会的现代化进程,但恰恰相反,实际上在中国各地数以千计的会馆以及同时存在的同乡会组织在大小城市,不可能没有促进相跨地区的经济交流与社会整合--甚至在晚清到民初政治失序的那些年代中,这一程依然迅速进行着。

第五,在物质文化与艺术方面,清代被视为一个悠闲与繁荣的时代。一个重要的原因在于,物质文化的发展,刺激了更广泛的领域中的文化生长,这是一个罕见的繁荣世纪,且从1683年(译者按,平定三藩)后的中华太平盛世(Pax Sinica)之后,君主施行仁慈的专制。

清代物质文化发展的领域实在是太广泛了,以至于我们不能试图去做出概述。从当时的原因看,我们只能根据那些较完备的地方志总结,自从贸易与手工业中的劳动分离出来后,艺术业迅速发展,不同的绘画卷轴越来越多的产生出来,以供大众与精英之消费。

当长江中下游地区的商业巨子制定出炫耀性消费的新标准后,从未有过的众多的口迅速地提升了他们的生活水准。

这个和平与繁荣的世纪,见证了史无前例的对书籍的大量需求,出现了大批的版本目录学家和艺术鉴赏家。在帝国宫廷中,从康熙开始后纂集、汇编出版大量的书籍,收藏巨量的艺术品。

长江下游地区的大量商业巨子或殷实的学者也闻风景从。随着精英阶层热衷于培养学术与艺术爱好的风潮成为一个全国性现象,长江下游地区依然是全国的文化艺术中心。那里富于财富,闲暇安逸,大量的收藏室与藏书楼被建立,江南地区给那些为学术而学术的研究的兴起提供了大量的机遇。

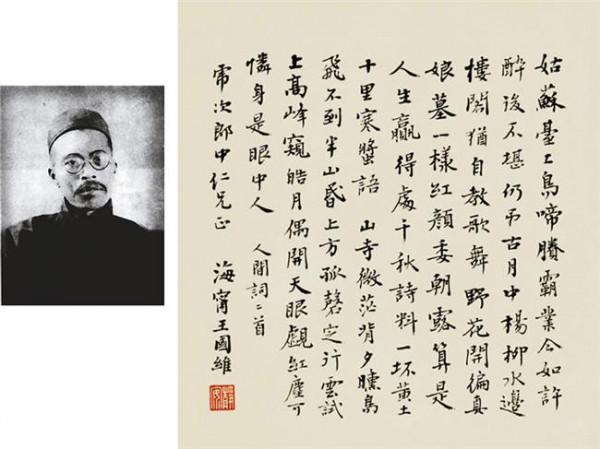

表现主义画派兴起,其代表人物是扬州的隐士八大山人,它启发了近代的画界巨子如吴昌硕、齐白石等大家。各种流派的歌剧日渐成熟,其中一种日后在某种程度上被错误地命名为京剧 (Peking Opera)。

当1800年后,江南巨商走向没落之后,文化活动在地理分布上变得更加广泛,并逐步走向公众。从文化活动的范围领域以及其深入的程度来看,没有理由同意以前流行的那种认为清代是文化艺术停滞时期的观点。

最后,我认为十分重要的是,应当尝试指出为什么中国历史上这个最为成熟的帝国会走向衰弱?首先,这些在中华太平盛世(Pax Sinica)的世纪中难得的经济与制度的有利因素,使致18世纪末时,人口爆炸到达了前为所有的程度,导致了一系列的新经济问题的产生,这样一来中国就没有办法支持科学技术知识方面的投资。

第二,在外在的庄重华衮之下,乾隆朝在各方面都出现了广泛的矛盾,如法律与实践的矛盾,还有贪污腐化。

从3份发表在Wen-hsien ts'ung-pien的军机处的秘档案来看,至少在1776到1799年间,贪污已经遍及全国,并且半制度化了。贪污如此盛行,以至于乾隆朝以后,康熙、雍正时代曾实行的仁慈专制只得转变为严酷的专制,这导致了白莲教的兴起以及随后的叛乱。

第三,太平天国战争迫使1850年后的清政府恢复卖官鬻爵之制,且其规模惊人,达到史无前例的程度,这被许多后太平天国时代的政治家与官僚视为一切行政罪恶之渊薮。

第四,在太平天国叛乱时期以及其后,一种权力去中心化的趋势开始盛行,这是由于省级威权力量的兴起,但这些省级威权力量又越来越无力控制地方上的官员。第五,在中国历史上从未有出现过这样的情况,中国被西方卷入近代世界政治的漩涡,且这时的西方在很多方面并不逊色于中国,在某些关键方面甚至优于中国。

在鸦片战争之前,这些因素就开始导致满族帝国的衰弱,1840年之后,这些因素汇聚在一起并相互作用,最后导致了清王朝的垮台以及传统中国的制度与儒家文化的重新整合。