陆铭人口 陆铭:人的城市化与外来人口的市民化

城市化之所以重要,是因为现代经济发展伴随着工业和服务业的不断增长。在一个正常的城市化进程中,工业和服务业给原来从事农业的人口不断创造出新的就业机会,同时农业人口则逐渐减少,“农民”变成“农场主”。进城的农民和未进城的农民都可以在城市化中受益,实现所谓“包容性增长”。

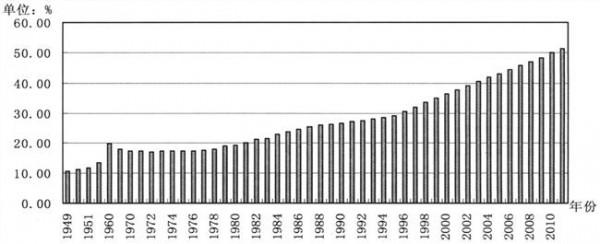

新型城市化,不应该仅仅是土地的城市化,而应该主要是人的城市化。以此来对照,中国的城市化却出现了一系列乱象。全国各地都在迅速地进行面积扩张,在一些地方,农田被占用是先于农民进城就业的。在城市,大量被计入当地“常住人口”的进城农民实际上并没有真正融入城市。

仅从社会保障这一点来说,数据显示,截至2012年9月,全国农民工参加城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤保险者占农民工总人数的比重,分别仅为17.8%、19.7%、10.4%和28.0%。

而在农村这一端,由于城市化没有真正将农民吸纳为城市居民,很多外出打工的人仍然在为未来回到农村而造房子,造好了,却空着。虽然有不少土地已经流转起来,形成了各种形式的规模经营,但仍有一些土地无人耕种,也未流转……

上述现象的出现,不是城市化的错,而是城市化方式不对。只有能够持续增加就业和收入的“人的城市化”,才能够实现经济的可持续发展,从而也能使土地的不断增值有所保障。

有些地方的政府提出,为了改善人口结构,在城市里要“淘汰落后产能”,有些城市甚至采取切实措施,“清理低端产业”,实现“以业控人”。随着城市的生产成本日益上升,不断发展一些新的产业,提高劳动生产率,留下更多的高技能劳动者,这是不错的。问题是,劳动生产率高的产业发展起来了,低技能劳动力就真被挡在城市外面了吗?

在城市“控人”政策的背后,一个巨大的认识误区是,以为一个城市的发展只需要高技能劳动力,而不需要低技能劳动力。真实的世界不是这样的。恰恰相反,高技能者和低技能者在一个城市中是“互补”的。一种情况是,在一个生产单位里,既需要工程师,也需要清洁工,既需要教授,也需要门卫。

另一种情况是,当一个城市的产业不断升级的时候,高技能劳动者的劳动生产率不断地提高,其产生的消费性服务需求(比如餐饮和家政)也不断增加。越是高技能劳动者,越是舍得花钱将自己的时间解放出来,雇人来处理日常生活的问题,而将自己的宝贵时间用来工作和学习。

高科技产业和制造业的发展将带来对于服务业的需求,其中,服务业的很多从业者都只有高中以下的教育程度。美国的研究发现,每一个高科技产业的就业可以带动5个其他行业的就业岗位,其中,2个是相对高端的服务业(比如医生和律师),而另3个则集中在消费型的服务业(如售货员和餐馆服务员)。

制造业对于就业的带动力相对较弱,一个制造业就业岗位的增加大约带动1.6个本地服务业的就业。制造业对于服务业的创造能力又与制造业的类型有关,一个城市的制造业越是能够为劳动者创造收入,那么,这个城市的制造业的劳动者就越能产生服务业需求,从而带动更多的服务业就业。

明白了上述道理,对于已经进入高科技和现代服务业为主阶段的大城市来说,限制低技能劳动力的进入,是不是南辕北辙的政策?如果随着城市产业的发展,对低技能劳动力的需求持续增长,而其供给受到限制,那么,所导致的结果就是低技能劳动力的工资水平快速上升,而使用这些劳动者的雇主的生产成本将上升,这种情况在中国已经出现。

与此同时,中国各个城市都给予大学以上文化程度的人(或一定技术职称的人)获得本地户籍的优先权,在户籍与福利挂钩的情况下,高技能劳动者受到了留在城市的鼓励。

结果呢?大量“低层次就业”的现象出现,大学生在做银行柜面的工作,大学里的辅导员甚至是研究生毕业。有数据显示,在最近这些年,在低端劳动力中,外来劳动力的工资上涨速度超过本地城镇劳动力,而在高端,外来劳动力的工资上涨速度却慢于城镇居民。这种现象的原因就在于,低端劳动力的供给相对受到了限制。

“人的城市化”遇到了巨大的体制障碍。在中国,由于极其特殊的历史原因,产生了与户籍挂钩在一起的“市民权”问题。如果不是长期以来对于劳动力跨地区流动的限制,不会有那么大的地区间劳动生产率差距和收入差距,也不会有与此相关的社会保障等福利差距(比如生均的教育经费,比如退休后的养老金水平)。本地人口也就不会害怕在将社会保障和公共服务覆盖到外来的常住人口后会减少本地居民的福利。

这种对于外来人口分享福利的恐惧转化成了控制城市人口扩张的呼声。我不否认,在短期内,的确存在人口扩张与公共服务供给之间的矛盾,因此,有节奏地扩大公共服务的覆盖范围是现实的,或者说不得已的。但是,从长远来看,将常住人口逐步纳入到本地的公共服务体系中,这是必需的。道理很简单,世界上没有哪个国家的城市能够对来自一个国家内部的公民给予不同的权利,除非他们是在其他地方纳税的人口。

不能简单地说外来人口没有在本地交税,其实,只要收入超过免税额,外来人口是一样要在常住地缴纳个人所得税的。更重要的是,他们所在的企业要交增值税、企业所得税,这些都是外来劳动力共同参与创造的。很难准确地估算外来劳动力到底在常住地贡献了多少税收。

如果用2005年人口普查数据里的工资信息来看,外来人口的工资总额占全部工资总额的比重在北京达到28%,而在上海,这一比例是33%。如果计算外来劳动力对城市发展所做的贡献,这个数据是个参照,是他们在常住地享受公共服务的基础。

我还是那句话,在短期里,由于现实存在的基础设施、公共服务与常住人口规模之间的矛盾,对户籍和市民权的扩大进行渐进的控制,这是可以理解的。但是,针对那种以此为理由而主张对于人口采取限制性措施的观点,有必要提出一连串的质疑。除了城市国家(如新加坡)之外,世界上有没有哪个城市的人口是规划和控制出来的?当中国的城市发现人口增长远远超过若干年前的规划的时候,是否说明之前的规划是不科学的?

中国城市的基础设施和公共服务的增长都是按人口增长的规划来实施的,有些仅对户籍人口开放的公共服务(比如特大城市的高中)甚至是按户籍人口的增长来规划的,那么,今天城市的基础设施和公共服务出现供给不足,是不是因为当初对于人口增长的预测失误了呢?而面临今天的矛盾,是应该进一步控制人口增长,还是应该修正人口增长的预测,并增加基础设施和公共服务的供给呢?

还有一种观点是,现在很多农民进城后都选择回到家乡,即使达到了大城市的落户要求,也不愿意放弃家乡的户籍和土地。对此,我的回应是,总有人不愿意离开家乡,但要保证那些愿意离开家乡的人有能够离开的权利。也总有人愿意在农村离群索居,但要保证喜欢城市的人能够居有定所。

问题是,当下所谓的农民工转为市民的积极性不高,不过是因为获得户籍的门槛太高。而对于那些已符合在城市落户条件的农民,他们所等待的,不过是能够让他们在家乡的土地(或土地使用权)能够获得更为合理的价格。

呼唤人的城市化和外来人口的市民化,不只是出于情感,更是出于理性。

(作者为上海交通大学[微博]特聘教授、复旦大学经济学院教授)

![陆铭安徽 陆铭教授做客安泰学子论坛[图]](https://pic.bilezu.com/upload/9/07/907fb22d6c9ba10cf9397d6296c1e829_thumb.jpg)