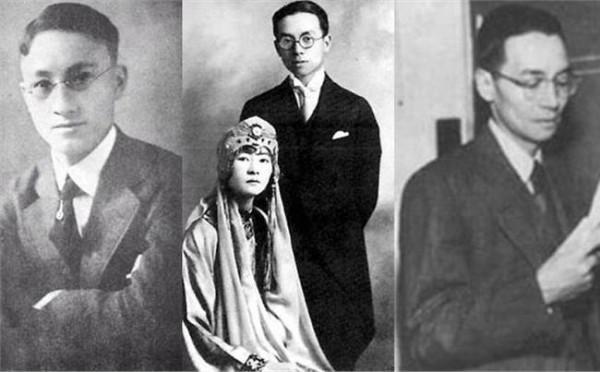

林微因读音 作为林徽因陪衬的林微音

海派文人林微音在现代文学史上的地位并不是十分突出,之所以现在仍被屡屡提起,大多是由于新月才女林徽因的缘故。而直至今日,在见诸报端、网络的文字中,两人的名字还是常常被人搞混——即使有人知道林微音跟林徽因不是一个人,但却想当然地认为林微音也是一个“女作家”——这样的误会和混淆,在当年就给二人带来了烦恼。

林徽因原名林徽音,据说名字是其祖父、前清翰林林孝恂所起。“徽音”一词出自《诗经·大雅·思齐》:“思齐大任,父王之母。思媚周姜,京室之妇。大姒嗣徽音,则百斯男。”林徽音与林微音只差了一个字,读音大抵相同且字形十分相近,所以当时常常有读者将两人混淆。

1931年10月5日,林徽因在徐志摩主编的《诗刊》第3期发表诗作,徐志摩特地在该期《叙言》中说:“附带声明一件事:本刊的作者林徽音,是一位女士,‘声色’与以前的‘绿’的作者林微音,是一位男士(现在广州新月分店主任),他们二位的名字是太容易相混了,常常有人错认,排印亦常有错误,例如上期林徽音即被刊如‘林薇音’,所以特为声明,免得彼此有掠美或冒牌的嫌疑!

”但林徽因(音)似乎还嫌徐志摩这份声明的分量不够,后来干脆将名字改作“林徽因”, 以摆脱无谓的误会,并且专门做了说明:“我倒不怕别人把我的作品当成了他的作品,我只怕别人把他的作品当成了我的。

”新月才女的口吻虽然俏皮,但听她的弦外之音,似乎有些不屑被林微音“沾染”的意思。

这个林微音究竟何许人也,竟令林徽因如此地避之不及?现代著名作家、学者施蛰存先生在1991年曾写过一篇名为《林微音其人》的短文,回忆了同时代的林微音,文章开篇写道:“一九二八年,一个酷热的大清早,戴望舒和杜衡登上葛岭顶上的初阳台。

在亭子里看见一个青年正在焚烧一堆废纸。不免好奇,上前去搭话。才知道这个青年是上海人,来杭州游西湖,住在昭庆寺。烧掉的是他的许多文稿,因为没有刊物、报纸能用,都是退稿。 这个赤鼻子的青年,姓林,名微音,诗人,银行小职员。

”施蛰存笔下这个伤心的文学青年就是后来的海派作家林微音,因为西湖边上的这次“奇遇”,林微音与戴望舒、杜衡、施蛰存等人成为朋友,据施蛰存回忆:“我们办刊物,办出版社,林微音常来,我们也给他发表了一些诗文。

”1933年,林微音与夏莱蒂、朱维基、芳信等人在上海成立了“绿社”,并在同年11月创办了《诗篇》月刊,大力提倡唯美主义,“为艺术而人生”,这个时期他所创作的作品,也无不体现唯美主义的风格。

林微音的主要作品有小说集《白蔷薇》、《舞》、《西泠的黄昏》,中篇小说《花厅夫人》及散文集《夜步抄》、《阑珊吟》等,他在文学上的主要成就在于小说,其小说的题材及叙述风格与“五四”以来的许多女作家如凌叔华、陈衡哲、冯沅君都十分接近,林徽因的小说风格亦是如此,这也是后来读者常将二人混淆的一个重要原因。

林微音与有文坛“孟尝君”之称的新月诗人兼出版家邵洵美关系密切,曾在邵主办的《金屋月刊》、《时代画报》等刊物上发表过小说。1931年邵洵美出任新月书店经理后忙不过来,就让林微音来代理一些工作,曾长期主持新月书店实际工作的谢家崧在《新月社始末我见》中说:“(林微音)1932年(1931年春邵洵美出任新月书店经理,1932年委托林微音代理)虽曾由邵洵美的介绍在新月书店任过几个月的经理,但他不是新月社的成员。

”与林微音同时期的沪上作家章克标也在其《世纪挥手》一书中说:“1931年4月,邵洵美受任了新月书店经理的职位,这是事实,虽然实际上是他委托了林微音去做实际工作,代他到书店坐班的。”林微音在新月书店当经理,难免要和新月派的一些成员接触,这就更加剧了人们的误会,以为林微音就是新月诗人林徽因。

后来由于一些事情上的不如意,林微音沾上了鸦片瘾,本来他在经济上就不是十分宽裕,此时便愈发困窘起来。施蛰存回忆说:“一九三三年,我住在玉佛寺附近,他住在静安寺。总有七八次,他在夜晚到我家里来,一见面就说明来意,要我借给他两三块钱。

最初,使我很吃惊,怎么会穷到如此?后来发觉他吸上了鸦片,瞒着他妻子,急于要进‘燕子窠’(上海的地下烟铺,因屋小人多,众烟客对面直躺,如燕子偃息窠中,故名)。”吸上鸦片后的林微音为赚些稿费度日,起初还写些粗劣的小说投稿,后来竟慢慢销声匿迹不知所终了,施蛰存在《林微音其人》一文中说:“从一九三七年以后,直到上海解放,我没有见过他。

一九五一年,又遇见过几次,他没有工作,要我为他介绍一个英语教师的职业,又要我为他介绍翻译工作,我都无法帮助他。后来听说他常常到市委去要工作,最后听说他已被拘押在第一看守所,罪名是‘无理取闹’。这以后,我就不知他的下落。”

生活无着的林微音无奈之下给昔日的朋友、当时的文艺界负责人周扬写了一封信,著名作家兼翻译家胡山源在其回忆录《文坛管窥》中曾提及此事:“有一天,他(林微音)欣然告诉我,他的困难已得到暂时的解决了。周扬给了他一封信,他将信给我看。

信上说:已接到他的信;能认识以往的错误,总是好的;可向某出版社去预支稿费三百元云云。”1956年12月6日,上海《新民报晚刊》发表了一篇题为《“孺子牛”的初笔》的短文,作者署名“魏殷”,有人考证此人即是林微音,这条小小的史料说明林当时仍未搁笔。但此后林微音的下落就不为人知了,据说是故于1982年。

与一生常沐浴在诗情画意里的林徽因相比,林微音是不幸的,且不说其他,仅仅是因为名字的关系,林微音便“无意”中成了衬托这位京华才女的一片绿叶,生前如此,身后又何尝不是如此呢?