【导演陆天明】陆天明 | 剖开这些文字 会有血流出来

1961年,一曲《五百里》(Five Hundred Miles)随着美国民谣浪潮的涌动,悠扬在美国大陆之上。

20世纪60年代的美国,正处在喧嚣的社会大变革阶段。肯尼迪遇刺、介入越战、女权运动、民权运动、嬉皮士出现,青年一辈开始奉行与父辈截然不同的价值观,冲突、矛盾与变革的浓郁气息笼罩着当时的美国社会。

而彼时位于大洋彼岸的中国内陆,同样在经历着一段动荡且复杂的时期。

当《五百里》曼妙又感伤的曲调开始悄悄徜徉在中国青年的心中时,谢平在大西北的深处哼唱起这首歌的旋律。这番颇具“小资情调”的场景,在当年的时代背景下,多少都显得有些不合时宜。

谢平,是陆天明笔下诞生的一个人物。

在陆天明的新书《幸存者》中,“谢平”这个名字再次出现。

“谢平”的第一次出现实则是在陆天明的另一部小说里——《桑那高地的太阳》,同样是作为书中的主人公之一。

两部作品中,“谢平”并非同一人物角色,并无重叠甚至未有交集,却共享了同一个名字,这在文学创作中难免显得有些另类。

在采访中,陆天明坦诚这是有意为之。与其说是一个为艺术创作而虚构的人物,陆天明更愿意承认“谢平”是他们那代人的综合体,是那个时代构建出来的典型人物,鲜活的、真实的。

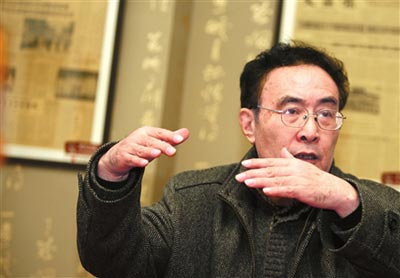

虽然已逾古稀之年,谈话里陆天明的思维条理明晰,这与他多年苦行僧式的创作历程和规律作息不无关系。陆天明的儿子,导演陆川曾在微博上回忆父亲的写作生涯:“每天半夜两三点爬起来写,写到天亮,出去跑步,回来洗个冷水澡,然后写上一天,晚上八九点钟早早休息……老爷子一生就是这么过来的。”

为了完成新作《幸存者》,陆天明前后酝酿了五年时间,创作了两年零九个月,陆天明指着自己的鬓发笑着说,就是在这两年多时间里灰白了一大片。

当我们一同聊起书中的人物时,陆天明明显地兴奋起来。说到动情之处,他会提高音量,像孩童一样举起双手比划,或是用力挺直腰背,身体微微前倾,目光灼灼,仿佛要把我们重新带回那段历史里。

“所有这些人物都是活在我周边的、我心目中的人,我太熟悉这些人了。我的亲生的朋友,我的爱、我的恨、我的追求、我的向往,都在他们身上。”

陆天明想用笔下的人物群像,结合社会的、家庭的影响,重新解构那个历史阶段的中国。

上世纪60年代初,上海十万知识青年接受了时代的感召,一批又一批浩浩荡荡地奔赴新疆,投身进支边的大潮当中,誓为国家“战天斗地”。尽管在很多后世者看来,这更像一场历史舞台上的荒诞演出。

陆天明也成为其中一员。

后来陆天明把他的反思嵌在了《幸存者》里,他借书中人之口阐述着:“任何一个人,当然包括你和我,其实都是历史舞台上被动的扮演者。总编剧、总导演只能是时代和社会。”

开往新疆的火车缓缓驶离站台,前来送别的亲人在站台上哭成了一片。但火车上的陆天明和身边的那群青年们却笑着,笑着离别,只因为组织要求他们笑着离开上海,笑着告别黄浦江,以表示自己开拓天地的决心。

这趟承载着青春热血和命运希望的列车,就这样轰隆隆地驶向西北土地的深处。

实际上,这并不是陆天明第一次“上山下乡”。

约摸五、六年前,14岁的陆天明尚在读高中。与现在的14岁不同,那时他们的少年和青年时期已是要直面革命的年代。

正是这一年,国家颁布了一份文件,其中首次提到了“下乡上山”,号召青年们要做改变国家命运的农民。少年的赤诚之心让陆天明迫切地想要投身到这场在当时被认作是“为国为民”的运动中去,为此还特意把户籍里的年龄增加两岁,一切轰轰烈烈。

只不过,陆天明没想到母亲会是第一位反对者。

父亲早逝,母亲只身拉扯着包括陆天明在内的四个孩子长大成人。一家五口就挤在上海一处13平米的房子里生活,上面铺着油毛毡。作为长子,陆天明要离家下乡,母亲自然是不愿意。

但陆天明并没有为此作罢,他想出的办法是一天一封信压在母亲的枕头底下,满腔热情地向母亲解释他的初衷和他的理想。就这样陆续写了20来封,母亲终于同意了。

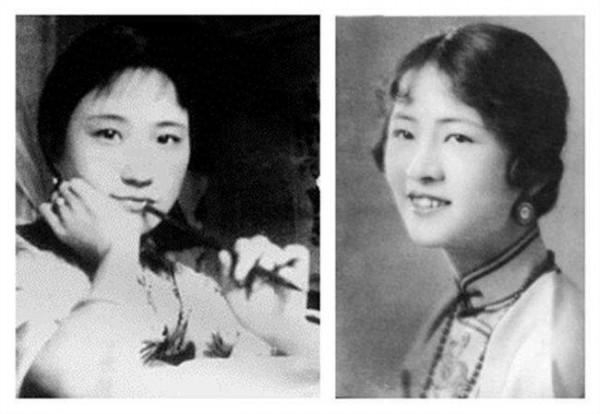

陆天明如愿去到了安徽芜湖天平县三口乡,是这批人里年龄最小的一个。那批同去的人里年纪最大的是一位女学生,陆天明印象深刻,当时18岁的她,已是上海戏剧学院表演系一年级的学生。

为了“下乡”当农民,她在最美好的年华放弃了大学,放弃了表演系,就这样投身进时代的大潮。最后,却又因为严重的胃下垂无法劳动,她被遣回了上海。

回忆起这个女学生时,陆天明直起身板,手抬在空中指着自己挥了挥,第二次对我说:“这就是我们这代人”。

15岁的陆天明在三口乡煞有其事地当起了山村学校的地理老师;16岁那年,他又成了中心小学的老师。

16岁,正是一个青年长身体的时候,但当时条件的限制,陆天明一天只能喝上两碗粥,还是清寡得只剩汤水的粥。

熬在这样的环境下,长期营养不良,陆天明最终还是病倒了,他开始吐血。同他的父亲一样,感染肺结核。在那个年代,由于医疗水平的低下,肺结核依然是骇人的疾病,因病致死的不在少数。

“我为什么说剖开这些文字要有血流出来,我们确实流了血。”陆天明说,这代人尽管真实流血的并不算多,但从抽象的意义上、形而上的意义上,每个人都吐了血,这个血他现在要呈现出来。

由于那次染病,陆天明被破例送回上海。

这对于陆天明而言并不是什么值得庆幸的事情。在深受苏俄文学影响的陆天明看来,那个时候如果无法走到最艰苦、最底层、最落后的地方,和最没有文化的人民一起改变祖国面貌,无法证明自己的价值,才是最可怕的。

养病期间,他上午赶去街道团委帮助工作,下午就蜷缩在上海市图书馆“拼命”看书,一点半去,直到九点半闭馆回家。

以至于多年以后,陆天明把这段经历看作了他的“社会大学”,他的“中文系”就是在图书馆里读着苏俄文学小说完成的。

三年之后,国家又响起了“支援新疆、扎根边疆”的动员,已经是街道团委副书记的陆天明很快就决定要再次“下乡”,踏上前去新疆的列车。

这次征途也并非没有阻拦者,只不过阻拦的人从母亲变成了组织上的领导。当时,领导认定陆天明是个好苗子,不打算放他去新疆,就对他说:“你是团委副书记,你动员别人就可以了,他们走了以后,你就可以留在机关当正式的公务员。”谈一次不行,又谈第二次。

陆天明最终没有留下来。他义无反顾地报了名,远赴新疆,而这一去就是12年光景。

两次注销上海户口,只为下乡垦荒。“你们相信吗?有这么傻的人吗?”陆天明在一次自述中反问。

尔后,他像是解释又像是反思地说到,“其实,没有什么大道理,我们就是走了,要和人们一起改变祖国。那就是义不容辞,确实义不容辞。”

从上海驶离开往新疆的那趟火车,在陆天明的回忆里犹然深刻。

延绵的汽笛声逐渐远去,如同《五百里》中的歌词,“一百里又一百里,载我远去;一百里又一百里,再回不去”。直至站台和亲人消失在视线中,火车上的青年们才抑制不住地“哭倒在地板上”。

一群人的青春年华也在此转折。

“这批人并不是我们现在想的完全被裹挟的、瞎闹的,并不是。他们是完全把国家、革命当做自己生存的基点。然后命运却让他们拐了个弯,没有人把这个命运的拐弯写下来,没有人把这中间很多历史真实写清楚,都简单化了。”

承载他们的那趟列车驶过火焰山,驶过吐鲁番,还遥遥未及终点。

到了乌鲁木齐还要奔着西走上两天两夜,火车外就是茫茫的戈壁滩,“没有一棵树,没有一棵草,黄黄的、黑黑的,完全没有人,车上有女孩就哭了。”对这群知青来说,遥远的路途只不过是第一道坎。

陆天明在新疆

新疆7月的太阳简直能把人烤干,为了盖房,他们需要在酷暑里扛土块,5公斤的土块一天要打3000块,到了晚上累得腰都直不起来;为了灌溉,他们要靠铁锹手工挖大渠,手掌上生生都是血泡。身体上的苦痛还可以咬牙忍受,精神上的贫瘠却让他们感受到前所未有的迷茫。

由于电力的匮乏,二三百人驻扎的万亩土地,到了夜晚就没有一点声音,一片漆黑。没有电视,没有电台,唯有一支大喇叭,一天播放两次,每次半小时,只播本场新闻和中央新闻。

渐渐地,一种复杂又煎熬的情绪在他们之中蔓延。

陆天明的记忆里有一个抹不去的场景——当时如果有去往乌鲁木齐的长途班车从身边经过,所有人都会停下手里的活,就站在那目送长途班车远去,久久不动。

当年陆天明所在的农场离新疆著名的矿区炼油厂只有6公里。每天晚上矿区星星点点的灯光像一段银河,映入陆天明的眼帘。这让他忆起了黄浦江边的万家灯火。

看着那片灯火,看着自己,又回想白天向乌鲁木齐开去的班车,心中就泛起丝丝对乘车人的羡慕。

这是当时每一个人心中的疑问,无论曾抱有怎样的信仰或愿望来到这片土地,面对眼前的困难、诱惑、利益纠葛,他们的内心开始产生动摇。

当时有一个与陆天明在上海同街道的女同学,是陆天明当年亲自动员到大西北来的,也正因此让陆天明后来对她心怀深深的愧疚。

女同学的父亲当时在上任高级职员,18岁的她是怀着满腔热情来到了新疆。但是,对那时到新疆的女知青,统统只有一条要求,干活好能劳动就行。可偏偏这位女同学干活不行,她一下子就失去了信心,从自视甚高变得自暴自弃。

她很快就找了一个品行不端的上海司机谈起恋爱,不久就生了孩子。后来,那个司机沦为了罪犯,而这位女同学也沦为了从犯。

几年之前,陆天明还特意回到新疆去看了看她。那时她穿着大长褂,依然说着革命语言,她已经不知道世界和未来是什么样子。

这样的悲剧是个例,但却有它深层次的典型性。

“在许多重大历史事件面前,我们往往都在扮演着半是同谋者半是受害者的角色。”陆天明在他的新书中留下了这句话,有些悲情,又有几分无奈。

这些真实的历史碎片却没有被人记住,没有被人看到。

这些人,这些经历,这些故事,成为了几十年后陆天明重新审视过往时最不能放下的世事。

“我的时间不多了,我要把对这个世界说的话赶紧说出来。说出只有我们这代人才知道的事实,否则很多人的历史就埋没了。”在多次采访中,陆天明总是反复强调着这句话。

他要做的是为这一代人立传,这是他在这般年纪还以“飞蛾扑火以求一逞”的心态写下《幸存者》最根本的初衷。

陆天明把这一代人称作“最后一代理想主义者”。

在他看来,尽管逃不出时代的桎梏,或沉浮、或堕落、或平庸,这代人依然是能够做到不顾自己,去追求真正的无私的一代。

“当然也做不到绝对的无私,但我们仍然把它作为人生的追求。我们曾经做过或者努力做过一个人类中最纯洁、最崇高的人,这是这代人内心无悔的追求。”

“青春无悔”的宣言式表态难免引起嘲笑,但对于陆天明来说,知青们诉说“青春无悔”时是内心真诚的,旁观者的嘲笑是源于对时代和历史的无知。

当年的奔赴下乡并非只是单纯头脑发热的跟风,陆天明在《幸存者》中借用托马斯·沃尔夫的话,“狂热冲动不光是盲从,也是那一代青年的生活。本质。”

陆天明的解读里,这一代人的狂热与冲动是因为他们曾发自内心地追求过无私,被赋予去和最底层的人民站在一起,去改变中国、去移风易俗的使命。从某种意义上来看,这是崇高的。一个人曾崇高过,这是一生之中最值得自豪的东西。

每代人都不能逾越过时代给予的特点和桎梏,这是陆天明认同的。在他看来,那个年代背景下他们所肩负的、被赋予的人生目标便是追求无私,而在尔后的市场经济环境下,这很难再成为任何一代人人生的唯一目标,“精致的利己主义”在新环境下肆意滋生。这也是他定义“最后一代理想主义者”的来由。

没有人把中国曾经产生了这样一批“理想主义者”的故事认真记录出来,促使陆天明迫切地想要写下《幸存者》,完成“中国三部曲”。

他想告诉遗忘或者忽视了那段历史的人,曾经确实有一代以追求无私为自己人生最高目标的人,为中国的未来付出过难以想象的代价。这些人的故事不应该被淹埋在历史灰烬中。

于是,一个又一个现实又残酷的人生片段被陆天明映射到了《幸存者》之中,“作品里70%、80%的情节和细节都是真实的”,这也让这部小说充满了跌宕起伏的情节设置,每一个与时代挣扎、反抗、重塑的人物身上,又反射出切肤的真实感。

“我无数次在写作过程中落泪,因为重新进入到那种环境中去,把生命的历程重新拉回来,这很难得,也是最后一次经历了。”

诉说惊涛骇浪的年代,陆天明怀有一种强烈的倾诉欲望。这种浓郁的感情也渗透在《幸存者》的字里行间。从结构、语言风格,甚至于标点符号的运用,都呈现出一种热血沸腾的情感和怒吼,陆天明希望他所倾吐的东西能像子弹一样穿透心灵。

陆天明之子陆川,著名导演。

代表作《寻枪》《可可西里》《南京!南京!》

在微博上,作为《幸存者》的第一位读者,陆川为父亲的作品写下了几句话:“用文学去记录一个时代中国人的心灵史这份责任,只有他们还在坚守。这份坚守尚存,或许还能给中国带来又一次《绿化树》《黑骏马》《红高粱》《古船》《心灵史》《泥日》这样振聋发聩般的声音。”

每个时代的新一代总会有新的理想,但总有一种理想主义的内核会在两代人之间不谋而合。