【王应麟三字经全文】王应麟《三字经》

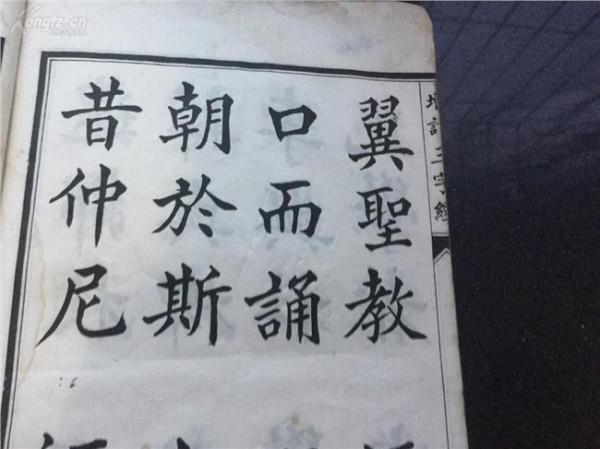

《三字经》是我国元、明、清时期广泛流传的蒙学识字课本,是古代蒙学教材中最有代表性的一种。

关于《三字经》的作者,一般认为是宋末元初的大学者王应麟。夏之翰在为王应麟所著《小学绀珠》作的序中说:“吾就塾时读三言之文(按指《三字经》),不知谁氏作,迨年十七,始知其作自先生(按指王应麟),因取文熟复焉,而叹其要而赅也。

”夏之翰为清初雍正时人,这是关于王为《三字经》作者的最早文字记载。明末人屈大均则有不同说法。他在《广东新语》中说:“童蒙所诵《三字经》,乃宋末区适子所撰。适子,顺德登州人,字正叔,入元抗节不仕。

《三字经》为隐居后作。”清代也有人提出《三字经》的作者不该是王应麟。有的是根据《三字经》里有“魏蜀吴,争汉鼎”的话,同王应麟所著《困学纪闻》中尊蜀抑魏立场不符。也有人根据《三字经》里叙述史实有几处错误,少数地方行文不严密,同王应麟博学而严谨的情形不合。

这样,《三字经》的作者就发生了问题,一说王应麟作,一说区适子作,还有明人黎贞作之说等。然而有清以来至今,多数人坚持王作之说,坊间出版的《三字经》也都署名王应麟著。

或称王应麟为大学者,知名度高,因此后人传说王为《三字经》作者。其实,我国有大学者为儿童写作蒙学教材的好传统。李斯撰有《苍颉》,司马相如著《凡将篇》,扬雄、班固作《训纂篇》及其续篇,蔡邕作《劝学》,周兴嗣次韵《千宇文》,朱熹编《小学》,可谓代不乏人。

考察王应麟著作,可知他对蒙学教材的注释和研究是下过大功夫的,著有《蒙训》70卷,《小学讽詠》4卷,为《急就篇》作过补注。他还亲自编写了《姓氏急就篇》、《小学绀珠》等蒙学教材。

在他编的著名类书《玉海》中,也辑有蒙学方面的内容。王应麟字伯厚,举进士后发愤读书,誓为通儒,又以博学宏辞科自见,官至吏部尚书兼给事中。然而生于南宋末年,朝政混乱,受贾似道排挤,政治上难有建树,学术方面却有很高成就。

王应麟曾担任过扬州教授、沂靖惠王府教授和皇帝侍讲,有过教书经历。这或许同他热心蒙学教材的研究及著述有关。总之,王著《三字经》是有可能的。有清以来至今,多数人认为《三字经》为王所著;也是有一定根据的。

只是《宋史》王应麟传所列王的众多著作中,未见有《三宇经》;也没有更多材料,排除区适子作之说。或许区著有另一本《三字经》未能传世,亦未可知。又近人发现南宋人陈淳用三言写成的《启蒙初诵》,开头是:“天地性,人为贵,无不善。

”以下还有“性相近,君臣义,父子亲,长幼序”等语,很象是《三字经》的先河。或许《启蒙初诵》后来经王应麟改订,从此用《三字经》之名流传开来。这些都还有待进一步的研究。

关于《三字经》著作的时间,必为南宋灭亡。元朝统治初期,当无疑问。这就排除了明人作《三字经》之说。《三字经》中有“小学终,至四书”句。按,《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》编为“四书”,始于南宋孝宗淳熙年间。

则《三字经》不会成书于淳熙之前。又,《三字经》叙历史世系云:“炎宋兴,受周禅;十八传,南北混。十七史,全在兹,载治乱,知兴衰”。宋自太祖赵匡胤黄袍加身至南宋帝昺终于崖州,恰为十八传。元先后灭掉西夏、金和南宋,方使“南北混”中国重新统一。

然而言“南北混”而只字不提元朝,由些可以推知《三字经》为元初宋遗民所作,他们不愿奉元称号。王应麟卒于元开国后二十年(公元1269年),区适子入元也抗节不仕。王或区著《三字经》当在宋亡以后。

南宋人项安世所著《项氏家说》提到《三字训》一书:“大人教童子多用韵语,如今《蒙求》、《千字文》、《太公家教》、《三字训》之类。”项为宋孝宗淳熙时进士。根据以上所论,《三字经》编于元初,则项氏提及的《三字训》并非《三字经》。

陈东原先生说《三字经》“当系元初人就《三字训》改作”,纯属推测。因为《三字训》今已不传。但是我们可以说、《三字经》确实继承了历史上编写蒙学教材的好传统,集中了从《急就篇》、《千字文》到《三字训》的所有优点,因此一经编出,即盛行起来,历元、明、清三代,久盛不衰。不但成为蒙学集中识字的基本教材,而且在社会上广泛传播,达到家喻户晓、妇孺皆知的程度。

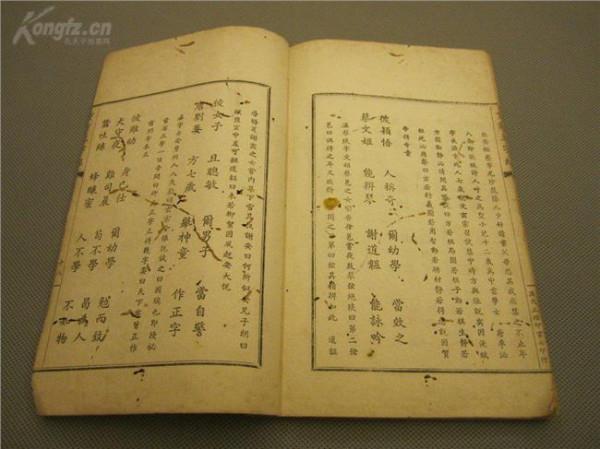

旧时评论《三字经》,都指出它在广见闻,向儿童普及各种知识方面的优点。明人吕坤说:“初入社学,八岁以下者,先读《三字经》,以习见闻。”清人紫巢氏称《三字经》为“袖里《通鉴纲目》。章太炎于民国时重订《三字经》,其“题辞”也说:“其书先举方名事类,次及经史诸子,所以启导蒙稚者略备。

观其分别部居,不相杂厕,以较梁人所集《千字文》,虽字有重复,辞无藻采,其启人知识过之。”可以说《三字经》既是最基本的蒙学识字教材,也是一部初等的百科全书。全书1100余字,除有重复外、生字大约800余,大致包含五部分内容。

开篇为“人之初,性本善”,然后说教和学的重要性。从性善论出发论述教与学的必要性和可能性,是孟子以来儒家传统的教育思想和逻辑。它在唯心主义的形式中,包含着大量合理的内容和有益的经验。《三字经》里有些话说得十分深刻,确实能打动人心,因而成了广泛传诵的格言,至今仍不失其教育意义。如:

养不教,父之过; 教不严,师之惰。 子不学,非所宜, 幼不学,老何为? 玉不琢,不成器; 人不学,不知义。

第二部分,介绍儿童须知的封建伦理道德以及基本的数目和名物知识。这是根据孔子“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文”的要求(《三字经》作者将其概括为“首孝悌,次见闻”),对儿童进行德智两方面的启蒙教育。

在德育方面,主要讲封建的“三纲”、“五常”、“九族”、“十义”,今日儿童教育自不可取。但是象“为人子,方少时,亲师友,司礼仪。香九龄,能温席;孝于亲,所当执。融四岁,能让梨;弟于长,宜先知”等话,今天仍有批判继承的意义。

如果我们不拘泥子“温席”、“让梨”的具体情节,也抛弃旧时礼仪的等级内容,而是吸收其中积极的意义,加强对儿童的礼貌和行为规范教育,以及亲爱他人的教育,不也是很有意义的吗?在智育方面,这部分里介绍了一、十、百、千、万数目,及“三才”、“三光”、“四季”,“四方”,“五行”、“六谷”、“六畜”、“七情”、“八音”等各方面知识。

第二部分内容很杂,但作者能分门别类,以数字概括出某一方面的内容,极便于儿童记忆背诵。而且内容浅近,文字通俗,切合儿童启蒙需要,适应初入学儿童智力发展水平。如:

一而十,十而百, 百而千,千而万。 三才者:天地人。 三光者:日月星。

流行于汉魏南北朝的蒙学教材《急就篇》在介绍名物时往往不惜大量罗列,未能顾及儿童学习能力;后来流行的《千字文》避免了大量罗列的毛病,又出现了介绍名物不够完整、集中的问题。例如关于家畜只说到“驴骡犊特,骇跃超骧”,文字优美,内容却显不足。而《三字经》则把”马牛羊,鸡犬豕”概括为“六畜”介绍给儿童,比《千字文》实在,也便于儿童掌握。

第三部分,提出蒙学教学内容和要求,介绍“四书”、“六经”、“五子”。这部分内容,其他的蒙学教材是没有的。它提出分阶段读书的目标和要求,起着动员儿童努力读书学习的作用。它介绍古代学者及其著作,对于普及文化典籍知识起了积极的作用。

第四部分,讲述历史,主要介绍历史上的朝代兴替和帝王世系。这部分内容约占《三字经》总篇幅的四分之一,而且随着时间的发展,新的刊本又几次补进了近现代内容。我国有重视历史的传统。学习历史对于增强民族自信心和凝聚力,弘扬民族文化传统,起着十分重要的作用。

虽然按照古代学校课程安排,读史是大学的任务,在蒙学阶段(小学),根据儿童接受能力,不要求学生去读史、汉、纲鉴等历史著作;但不是说蒙学里就不要向儿童进行历史知识的教育了。相反,从《三字经》的内容看,儿童初入学就在对他们进行最基本的历史教育了。《三字经》也起过向社会上广大群众普及历史知识的作用。这一教育的经验和传统,很值得我们吸取。

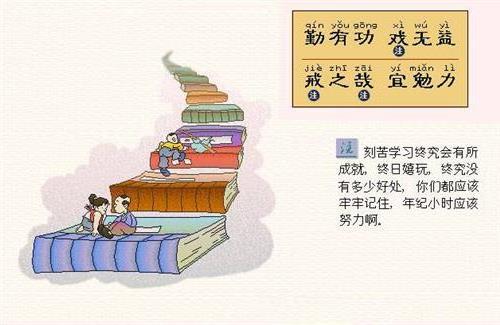

最后的部分,讲了历史上一连串的奋发勤学、取得成就的人物故事,勉励儿童努力学习,做一个有为的人。虽然其指导思想是“学而优则仕”、“显亲扬名”、“光前裕后”一套封建主义的人生哲学;可是所讲的故事多是有启发性的,不无鼓舞儿童奋发向上的作用,而且在社会上广泛传播,成为我国民族精神的一个重要组成部分。如:

昔仲尼,师项橐。 古圣贤,尚勤学。…… 披蒲编,削竹筒, 彼无书,且知勉。 头悬梁,锥刺股, 彼不教,自勤苦。 如囊萤,如映雪, 家虽贫,学不缀。 如负薪,如挂角, 身虽劳,犹苦卓。…… 犬守夜,鸡司晨, 苟不学,曷为人。 蚕吐丝,蜂酿蜜, 人不学,不如物。 幼而学,壮而行。

从以上五个部分的内容看,《三字经》既是蒙学里集中识字的课本,又担负了向儿童进行知识和思想教育的任务。从知识和思想教育来说,知识教学占的比重更大一些。思想教育内容,除了进行儒家一般的三纲五常、九族十义的宣传外,主要是进行勤勉读书、学习做人的教育,同本书识字和知识教育的任务结合紧密,适合初入蒙学儿童的特点。

宋代理学盛行,南宋理宗以后,理学被奉为官方正统思想,朱熹被捧了出来。纵观《三字经》全书,无一语搀入理学性命天理,主敬灭欲的说教,显得比较亲切,这是难能可贵的。

把识字教育同知识、思想教育结合在一起,是我国编写蒙学教材的好传统。《三字经》将三者揉合得更为紧密,比较切合儿童程度,胜过以前的《急就篇》和《千字文》。

从语言方面说,古代蒙书里,《弟子职》是四言,《急就篇》有一部分是三言、四言,主体部分是七言,《千字文》、《蒙求》等都是四言。《三字经》全用三言,更便于儿童朗读背诵,这可以说是一个创造。它继承了古代蒙学教材应用整齐韵语的传统,又有所突破和创造,是很不简单的。

因为只用三言,又要表达出丰富的内容,很容易露出牵强硬凑的痕迹,或者写的艰深难读,或者贫乏呆板。《三字经》基本上避免了这些很可能产生的缺陷。语言学家张志公先生说:“拿文言的标准看,《三字经》的语言是相当通俗的,无论如何,比《千字文》通俗的多;除了个别的句子外,没有勉勉强强硬凑字数,硬押韵的毛病。

从句法上来看,可以说得上是灵活丰富,包罗了文言里各种基本的句式,既有训练儿童语言能力的作用,又使全书的句子显得有变化,样式多,不枯燥。

举例来说,有些是三个字成句的,……有些是六个字成句的,……也有些是十二字成句的,……从词语的组织来看,几种基本结构,如动宾、偏正、联合,都多次用到;基本的虚词,如‘之’‘乎’‘者’‘以’‘而’‘则’‘于’‘且’‘虽’‘既’‘苟’‘所’都反复出现。

” 总之,无论就内容论,或就语言论,《三字经》的编写都是十分高明的。它继承传统,又后来居上,成了我国古代蒙学教材中最有代表性的一种。

因此,这本《三字经》一编写出来,很快就流行开来,从元明到清末民初,一直广泛流传,有各种注释本,有配以图画印刷精美的版本,还有供兄弟民族儿童使用的满汉对照本、蒙汉对照本。

《三字经》的写法也被移植到其他领域,于是有各类《三字经》出版,如《时务三字经》、《历史三字经》、、《地理三字经》、《医学三字经》等等。过去一些布告、广告,为求推广,也有采取三言一句的。

元初编就的这本《三字经》在流行过程中,不断有人对其内容加以修改,涌现过不少的改写本。如明末黄周星的新编《三字经》,道光间连恒的《增补注释三字经》,光绪间焦轩氏著,王晋之、张谐之重订的《广三字经》,以及后来章太炎的《重订三字经》等。

这些改编本都未能长久推行。在社会上一直流传的还是原本《三字经》,不过其历史部分还是先后几次补进了近现代的内容。古代蒙学教材这种相对稳定的性质,有利于提高其权威性和社会信任感,推动了蒙学教育的发展。

章太炎的《重订三字经》作于1928年。当时,杜威的实用主义教育思想很是时髦,也影响到中小学教科书的编写。章在《重订三字经·题辞》中说:“余观今学校诸生,几并五经题名、历朝次第而不能举,而大学生有不知周公者。

”又说:“若所以诏小子者,则今之教科书,固勿如《三字经》远甚也。间常举以语人,渐有信者。然诸所举人事部类,其切者犹有未具,明清人所增尤鄙。于是重为修订,所增入者三之一,更定者亦百之三四,以付家塾,使知昔儒所作非苟而已。

”这些话反映出章对当时新式教科书一味赶时髦,搬洋书,丢却民族特色的忧虑心情,提出继承传统蒙学教材优良传统问题。虽然话里也流露出怀旧的情绪;另外他在保留旧本《三字经》基本内容的基础上融进现代科学知识所做的“重订”工作,确实也表现了不能与封建思想划清界限的问题;但是不应简单斥之为“复旧’,加上“同新文化运动对抗”的帽子。

对其“重订”工作所做的努力,也不能一概加以否定。我们对《三字经》等古代蒙学教材,应采取分析的态度,批判其封建性糟粕,细心剥取其合理的内容,研究其编写上的优点,以为我们工作的借鉴。全盘肯定或全盘否定的态度,都是错误的。

最后说一下“三、百、千”三本书配套的问题。

我国古代蒙学教材的编写,有着悠久的历史。大体说来,可以分为两大阶段。宋代以前的蒙学教材以识字为主,同时结合课文进行知识和思想教育。宋代以后,蒙学教材向分类编写方向发展。在以识字为主的教材方面,形成了“三、百、千”配合成套使用的模式。

如果单说蒙学识字教材的发展,则可以分成三个时期。最早的是《史籀篇》,据说是“周时史官教童书也。”以后秦汉两代蒙学识字教材的编写,文字多取自《史籀篇》,又有所订正和补充,可说是《史籀篇》的发展。以上是以《史籀篇》为代表的第一阶段。

西汉元帝时黄门令史游作《急就篇》,以教识字为主,同时介绍各方面知识,是汉魏两晋南北朝时期广泛流传的蒙学识字教材。这是第二阶段。第三阶段,则是唐以后《千字文》、《百家姓》、《三字经》先后流传开来,并形成“三、百、千”配合成套,用为蒙学集中识字阶段之通用教材。

“三、百、千”成书于不同时期。最早的是《千字文》,南朝齐梁时人周兴嗣编。其后是宋初无名氏编的《百家姓》。《三字经》晚出,一般认为是元初王应麟所作。这三本书一经编出即流行开来,而且经久不衰。不但用做蒙学识字课本,而且受到社会普遍欢迎,达到家喻户晓、老少皆知的程度。

“三、百、千”继承了古代蒙学教材的优良传统,发扬前代编写儿童识字课本的优点,并在新的条件下有所发展。首先,在坚持以识字为主,结合进行知识教育和思想品德教育的编写方针方面:在识字要求上,注意筛选出常用字,删去古代字书中生僻难认的字;在介绍知识上,从宏观宇宙现象,到自然、社会、以及日常生活方面的知识无不分类介绍,但是不搞名词排队,注意把最基本的知识或实用知识介绍给儿童,尤其是用相当大的篇幅来介绍我国历史沿革,是过去的教材所没有的;在思想品德教育上,比较过去的教材大大加强,但是避免用艰深的大道理说教,多采用人物故事,格言等儿童易接受的形式。

其次,在语言方面:发扬古代蒙养教材整齐押韵的优点,并有所前进。例如,进一步通俗化、形象化;注重文采,给人以美感;全书用四言或三言韵语写成,比古代字书语句更短(《史籀篇》今不存。由其发展面来的汉《苍颉篇》今亦不存,但在新疆曾发现《苍颉篇》残简,为四言韵语。

今存《急就篇》用三言、四言、七言,主体部分为七言韵语),而且句式变化多样,新鲜活泼。第三,在篇幅方面:短小精悍。《千字文》1000字,《三字经》1000字多一点,《百家姓》仅400余字;较之《急就篇》的2000字(传今的本子2,144字,根据考证最后的128字是东汉人补加上的,则原本为2,016字),减少了一半甚至四分之三。

篇幅短小,便于卒读,初学者容易保持学习积极性。总之,“三、百、千”三本书,适应社会需要和群众文化需求,比较符合儿童年龄心理特点,和启蒙识字的要求。这是它们广泛流传、盛行不衰的根本原因。

如上所述,《急就篇》曾是汉中叶以后广泛采用的蒙学识字教材。但是,“自唐以下,其学渐微”。《千字文》出,代替了《急就篇》的地位。但是,后来出现的《百家姓》、《三字经》并未取《千字文》而代之,《千字文》也没有以“老资格”的身份把《百家姓》、《三字经》压制下去;倒是“三、百、千”相互配合,形成一系列蒙学识字的通用教材,三本书相辅相成,在更加广大的范围内流布。

这种状况自元以降,沿续到清末民初。这是什么原因呢?除了上述“三、百、千”三本书所共有的性质和优点之外,还因为这三本书各有自己的特长和情趣。

它们配合在一起,相互取长补短,能够满足人们多方面的需求,有益于儿童丰富知识和思想。《千字文》不及《三字经》通俗,然而巧于编排,义理和文采甚丰,被称为“绝妙文章”;《百家姓》除姓氏外,不包含其他意义,然而方便实用,符合人民重视姓氏的共同心理;《三字经》介绍名物和历史知识,以及众多勤学人物,言简意賅,概括性强,无异一初等百科全书。

明人吕坤说:“初入社学,八岁以下者,先读《三字经》,以习见闻;《百家姓》,以便日用;《千字文》,亦有义理。”可说是一言破的。

还有蒙学识字教学特点和目标方面的原因。我国蒙学(小学)于儿童初入学时,集中一段时间教以识字,然后再进入阅读、讲解阶段。最初的集中识字阶段,只求儿童能认得字、背得全文,并不要求讲得出课文意义。实际上课文中一些浅近的内容,儿童尚能理解,而象“人之初、性本善”、“天地玄黄,宇宙洪荒”等内容,儿童是绝不会懂得的。

但是,由于儿童把课文背得烂熟,达到耄耋不忘的程度,他们在后来的成长过程中将逐渐理解这些烂熟于心的课文,并反复加以体味。

因此,“三、百、千”中象《百家姓》并不需要儿童作什么理解,只要知道所读的是姓就行了;《三字经》比较浅近通俗,儿童在学认字的过程中,对其内容会懂得更多一些,但也不会全都懂得,而《千字文》,由于富于文采、更雅一些,实际上儿童理解不了多少内容,可是这并不妨碍识字教学阶段的任务。

前人从教学实践中逐渐总结出集中识字阶段的目标,以两千字左右为宜。太少,不能从事一般的阅读。太多,在较少的集中时间里、如一次冬学顶多两次冬学时间里学不完,即使勉强学完了,儿童却难记得住;旷日持久,又会影响学习的积极性。

由此可知,光是一本《千字文》的生字是不够的,需要补充。《千字文》同《百家姓》、《三字经》合起来,生字恰好是两千左右。三本书的总字数为2612(原本《三字经》1140字,加上《千字文》的千字和《百家姓》的472字,共计2612字。

若按《三字经》清代通行本的1248字计算,加上另两本书的千字和472字,则总字数为2720),听习生字尚有一定的重复率。而且“三、百、千”每本书篇幅不大,儿童可以学完一本再学一本,保持新奇感觉和学习的积极性。

可以认为这是《千字文》、《百家姓》、《三字经》配合成套,做为集中识字阶段通用教材的直接原因。久而久之、社会上出现了“三、百、千”这一略语。使用“三、百、千”教材,成了蒙学识字教学的模式。

明清时期,还有“三、百、千、千”的说法。清末刘鹗所著《老残游记》第七回上,书店掌柜的话:“所有方圆二三百里、学堂里用的“三、百、千、千”,都是在小号里贩得去的,一年要销上万本呢”,真实地反映了那时蒙学教育情况。所谓“三、百、千、千”,是“三、百、千”加上刘克庄、王相所编的《千家诗》。

唐宋以来,蒙学的教学,在完成最初的集中识字阶段任务以后,就逐渐过渡到讲读“四书”“五经”,进行读写基本训练的阶段。最后还有一个进一步从事读写训练的阶段。在完成集中识字以后的过渡时期里,和以后两个阶段教学中,都有诗歌教学的内容。

进行诗教最有代表性的教材就是《千家诗》了。《千家诗》由于篇幅适中,(包括七言绝句、七言律诗、五言绝句、五言律诗共200来首),所选诗歌浅近易懂,有不少脍炙人口的名篇,几百年来风行全国、家喻户晓的程度,简直不亚于“三、百,千”。因而在“三、百、千”之外,又出现了“三、百、千、千”的名称。

近年陆续出版了“三、百、千、千”等一批传统蒙学教材和读物,这是很有意义的工作。周谷城先生在为岳麓书社出版《传统蒙学丛书》撰写的序文中说:“产生和流传于封建社会的蒙学书,同样属于封建文化的范围,其局限性和落后性自不能免,但无论如何,它们绝不比庙堂之文、大雅之作更加局限和落后。

有的蒙学书能够长久流行,为社会长期接受,在传授基本知识,进行道德教育、采取易于上口易于记忆等形式方面,确实有其长处和优势,是不能也不应一笔抹杀的。仅仅在这一点上,即自有其文化史和教育史上的价值。”

![>[视频]三字经幼儿舞蹈 三字经幼儿舞蹈表演](https://pic.bilezu.com/upload/6/2c/62c6f868a371c0b0627631b009a18c2b_thumb.jpg)