【王朔骂张承志】我的张承志情结

透过这段文字,我们能清晰地感觉到张承志兄对河州是多么熟悉,而又是怀着多么深的一片情感啊。

早晨太阳刚冒出来,我就在我家厨房一边草草吃早点,一边了望五楼窗外的院子。看见约好的朋友的车进了院子,我急忙下楼,乘车前往张承志兄的住处:接人、上路、走永靖。

将近20年里,我陪张承志兄走过了多少山山水水,我已记不清了。今天——1999年7月3日——这是张承志兄二十世纪最后一次“温柔的黄土高原”之旅的第一站。司机小苏,一个漂亮、机灵、稳当的小伙子.

车一步三停终于出了城,随即向路左拐进山路上。我们已经行走在前往永靖的路上。车一进山路,张承志兄一下子从烦躁的情绪中来了兴致,开始话多了起来。他一路给我说了好多话。他就是这样,一上车,行走在祖国的河山中,来到大自然的路上,他就兴奋异常,谈兴正旺。我想起了他此次来甘肃前在北京写的尚未发出(在积石山他托我投寄,见《兰州晨报》1999年11月22日)的稿子《临行走笔》:

每年我都要分出几个月,在农村山野里放松筋骨……我就是忍不住,只要看见大山的影子,只要看见蹲踞低伏的泥屋村落的影子,我的心就被兴奋攫住。

——这就是张承志兄此时此刻情绪的真诚表露。

承志兄的思想和情绪有力地感染了我。我突然觉得思想活跃,情绪高涨,有一种茅塞顿开甚至是“才思泉涌”的感觉。我大胆地狂妄而自不量力地大谈特谈:我谈到了中国文化在经济大潮中所面临的危机,以及在这样的文化背景之下,他所处的地位。

他的独立的思考和对庸俗文化现象的批判精神;他独守的清洁的精神;他的孤独的前卫意识在文化史上的地位;他的文学、思想和历史上的参照。我放肆地谈着,将我近20年对他作品的认识、知识、体会和理解;把我满腹的个人情结、孤独的思想一诉为快。

在我的幼稚而不成熟的思想认识中,张承志兄有着当代罕见的文人的傲骨。他脱开体制优裕的生活,仅靠微薄的稿费过着及其普通甚至是清贫的生活。他的文学、思想、正直和独立的批判精神是和鲁迅参照的,被学界称之为当代鲁迅。

他作为一名作家所具有的人民性;他的文学与人民结合的实践;他的关于“文明主体代言人资格”的观点和为此他所作出的努力;他的“阐述为自己的良心感知的内容”的创作基点;他的关于知识终点是对于主的认知的观点及其接近和把握;他与世俗的绝决已经到了与苦为乐的境界;他的正直与冷静;他的对于历史、对于祖国遥遥明天怀有的希望;他的对于人类良知的坚信——这些都是我们这个人云亦云的时代背景下难得的光辉亮点。

我作为一名80年代的大学生和文学青年,20多年来被他的文学和思想所征服。自从我读上了他的成名作《黑骏马》、《北方的河》以来,一直不放过他写出的每一个字。我到书店就是为了寻找他的书,如果书店没有他的书,我满目黯淡转身就走。

也自从《黑骏马》的年代以来,我基本上不读任何人的文学。外界传说某某的作品很轰动很感人,我读来却味如嚼醋翻翻就觉得没意思;我出身汉语言文学专业喜欢文学创作,在大学时代里就有小说和其他形式的文学作品发表,引来不少同学艳羡。

但是,在大学毕业前夕的那个深夜,在我读了《黑骏马》以后,我扔掉了我手中的这支文学笔,我被一种说不清的巨大征服了,从此我默默的甘愿只当一个读者。以至于在冥冥中的安排,我与他结识交往这么多年,我陪他走过西北这么多路程一起度过那么多日日夜夜,那些难忘的日子我都难以下笔,连个纪念纪实性的东西我都不敢写——他的人格之巨大思想之前卫深邃,就我的水平我确实难于把握。

夜月下,在幽静如墓地的一所校园的深处,我俩漫步着。他给我不厌其烦的讲述着沙沟庄子上那奇迹般的大雪。我跟他说话时急得竟找不出自己的语言,不觉间脱口而出的是他小说的句子,好像只有书中的语言才能表达出我的思想(现在我不觉写出的这篇文字里,又有多少句子在套用他的句型呢?)……后来他说:这家伙对我的作品确实很熟悉。

或许觉出了我这点文学上的悟性,他突然对我说,你为什么不写写呢,你到底想达到一种什么程度才要写呢?记得我当时紧张得要命,他的话触到了我敏感的神经,我好像在呓语,我好像说了一些不知谁说过的话:看了你的东西,一切文章皆无颜色;对我来说甘愿当你的一名读者,让心中始终充满着感动;没有什么目的,只要在感动中活着……

以至于今日,有朋友说你该写点哪怕是流水式记录吧,不然太可惜了后,我才醒悟般的觉得时光竟过得这么快,是该记叙那感动的时刻了——我这才提起这支笨拙的笔,些微地表露我对他和他的文学的满腹情愫。

当然,还有他的作品对我心情的慰藉。八十年代初,我大学毕业21岁就被分配到山大沟深穷山僻壤的漠泥沟,没有电话没有信息连汽车都想看一看,满沟的人听见汽车的马达声都追出门去看——我也是沟里之人,我也想看汽车——这感受被青干处摘登发往每一个选调生手中至今成为趣谈。

在这样的环境和青春的苦闷下,是《黑骏马》伴我渡过了多少个夜夜日日!在绿树环抱的古老的漠泥沟的前川、姬家,我像一个游呤诗人,像一个踽踽独行的草海牧民,像一个“耶其目”(孤儿),像一个孤独的流浪者。

我口中念念有词,嚼着珠玑般的诗句。《黑骏马》所传达的遥远、古典、悲剧般的美;苍凉古朴的调子那样深的叩击着我那颗年轻的心,我开始回忆往事,思想亲人。我体会到“书中自有颜如玉”的真正含意,我至今还能背出《黑骏马》大段的章节。

那时,通信手段落后,除了写信,乡上唯一一部《南征北战》中张军长用的那种“摇把子”电话。乡上没人的时候,我想发泄孤独与苦闷,我要大喊大叫表达内心,于是,我偷偷过去,一手摁住放在窗台上的电话机身,一手摇啊摇,终于摇通了在城里工作的同学的电话,感觉那一刻我与世界接轨了,连日来的彷徨与苦闷的情绪一扫而光。

但我接通后说得更多的却是对于小说《黑骏马》的阅读体会。至今他们还在当笑话说我那时接通电话后先背诵一段《黑骏马》……

是么?我那时真有这么傻么?我不好意思地笑了;他们也笑了。

漠泥沟人迷惑不解地琢磨着我这位新分来的大学生,他们不理解。

一次我下队——县以上的人到乡上叫下乡,而我们乡上的干部再往下,叫下队——我坐在农民家的炕上,与我下队的年长的同事和村上人谈天说地,而我不觉间又拿出他的书读起来。村上的一位老支书人问我整天拿这么一本书,那里讲的到底是什么?我便用刚刚适应了的这沟里的语言将文学的情节通俗地讲给他们听。

我念一段段的章节,又夹叙夹议地渲染讲解。我讲得执迷投入,炕上的农民弟兄听得如醉如痴。其中有一位感慨地说:“这些事情,这些想法,我们也有,不过这个书上说透了,简直是说到骨头上去了,我们这么说不来!

”这时,突然听外面惊叫一声,我们没在意,继续讲着,听着。可是等端上来馍时,见那饼子的一面烧糊了,东家就冲着灶房骂开了:“馍馍做成这样子能吃成吗?真丢人!端下,重做去!”队干部却神秘地笑着:我知道烧焦的原因——他发现了农家主妇躲在门背后悄悄听我讲故事,忘了烙在锅里的馍馍。

人心和人性是没有分界的。索米娅的故事及其这个派生出来的故事新编传遍了这条古老的山沟:马哈三家的媳妇听马干事讲故事烧糊了饼子!于是他们好奇地打问到底是什么故事这么动听?于是,索米娅的故事就传开了,漠泥沟人理解和被感动了……

1984年的新春将至。明媚的阳光照在乡政府的小院里,我开始擦窗户打扫卫生。乡上一位年长的同事站在院中间伸伸懒腰,冲我大吼一声:“擦净门窗,迎接索米娅!”,然后放声大笑——哦,他们把《黑骏马》的女主人公已经当成了美丽的公主、理想姑娘的化身!

1985年秋的时候,我已经调往省城。一次参加省文联在临夏举办的文学笔会。就在那次笔会上由于幂幂中的安排,我第一次见到了我仰慕已久的张承志兄,从此改变了我的人生轨迹。在会议的安排下,我陪张承志兄深入生活,到曾经工作过的漠泥沟乡去小住了几日。

在拐进沟里的马集路口,我们停车略事休息,察看这个黄土高原与青藏高原交汇处的人文与地理。我给承志兄讲:“漠泥沟人其实都知道你呢!”他问:“怎么个讲法?”于是我给承志兄讲了这个故事。他听后非常感动,后来在短文《涂抹三笔》中他把这个故事叙述了一遍,并写下了他听到这个故事后的感受:

陪我下乡的回族小伙子马进祥给我讲故事,他涨红着脸,耸着浓黑的眉毛……我感动地品味着心里的温暖,他讲的是在漠泥沟发生的事。漠泥沟,真正的穷乡僻壤啊。

他在文章中称,这是他在一个幅员辽阔的天地里,“荣获的三次大奖”之一,并自豪地道:

在三片不同精神、不同民族,不同风土文化的大陆上,有谁争得我这样的光荣呢?……知道我已经成了这大陆和它的人民的儿子。

实际上,那时别的不说,光全国文学的最高大奖他就拿过三次:1978年的短篇小说《骑手为什么歌唱母亲》、1982年的中篇小说《黑骏马》和1984年的中篇小说《北方的河》。但是,他更加注重底层百姓给予的这类“奖”。再后来他在他的著作上给我的题字中又提到这事:

漠泥沟那烧糊了馍馍的媳妇的故事,有力地纠正着这支笔,使它没有向中国文人堕落,谢谢你。

自我俩认识后,他出版一本就给我邮寄一本,扉页上写上我一辈子记在心里的话。时间长了,我便我腾出专门的皮箱存放他的书,存放他送给我的题字签名的书、他的来信、他的手迹和他作品的原件(他让我代投寄的稿件我都寄出的复印件,原件保存下来)和相关资料。

他送给我的书被我小心地存放在一个专门的箱子中,然后又在这个箱子里放进了我最亲爱的父母的遗物,然后加锁,又不放心地把箱子放进一个大立柜中:神圣、清洁、庄重。只有我的家人我的孩子知道我与这个箱子的关系和箱子在我心中的地位。

我读的书是另买的书,或复印的书,生怕丢了尊贵的签名题字。这同样不被人理解:我在漠泥沟乡上工作时,邮购了5本百花文艺出版社的单行本《黑骏马》,想保存,想送给真正需要的人,可是后来知道书到了以后乡上的同事发现是《黑骏马》,却打开邮包散了人,理由是他不是已经有《黑骏马》了么?他们哪能理解我对于这部书的情感?

哦,他们怎么可能知道我已经把他的书视作我生命的一部分!此刻写着,我仍担心这份情为社会所不解,被嘲笑为神经质——可我破题时主意已定,顾不了那么多了。

直至今夏此行,他来到兰州我的家——在悬挂着他亲笔手书的“黄泥小屋”中,我请假闭门谢客一天.家里只有我们俩时,我才把那个箱子从木柜中抬出来,打开让他本人看。承志兄被感动了。尤其是他看到他的书和我父母的遗物放在一起的时候。

在著名的《心灵史》中,他描写了西海固大山里一个关于书的本质、书的幸福的故事:一个普通的农村妇女正在给娃娃切洋芋、熬散饭时,追兵来了,她为了保护两箱子书用菜刀与国民党兵拼了命。我激动地给他讲:我要制造一个守卫书的当代故事!

在我生活圈子的周围,我的朋友和知己都被我感染着读他的书。我和我的同学躺在泥屋的炕上疯狂背诵《黑骏马》。20年来,张承志兄的书伴我北上新疆南走天涯。无论出差下乡还回老家走亲戚,我的包包里总是装着张承志兄的书。

于是,漫长单调的火车上不再寂寞,一人出门在外也不觉孤单。他好像说过,喜欢我的作品的人为人也好得很。确实,他的《北方的河》可以说讲了一个为人的准则。我每读一次都有新的感受。她在不断地滋润着我的生命鼓舞着我的青春,洗涤着我的灵魂修正着我的为人。

书教给了我怎样对待亲情、友情,怎样对待爱情;教给了我怎样做一个真正的男子汉和战士。而那些不知底层人生活怎样艰难,不将心比心地理解别人难处的人;那些莫名其妙地具有优越感感觉高人一等的人;那些油嘴滑舌、朝三暮四的人;那些站在台上眼皮朝上而想不到他还会下来的人;那些为着蝇头小利或一官半职而不惜出卖良知的人;那些“轻薄,浮躁,酗酒,嫖妓而至于……好名渔利之徒”(鲁讯语)——他们怎么会读懂张承志呢?我们这一类人在茫茫人世中默默无言而又深怀自尊。

在我懂得了“类”的概念以后,我交友以至于谈恋爱找对象就用对张承志兄文学的感悟作为试金石,以至于这被公认成了我的特点我的毛病——

一次与好久不见的老友重逢,分别时,他握住我的手不松开,欲言又止,最后鼓足勇气善意地提醒我:以后少读些张承志!显然,他的意思是让我跟上所谓时代,学得圆滑一些,世故一些,别太书生气,不然,在这个社会里,当别人什么都有了活得滋润活得精致活成人上人的时候,你还原地踏步——哦,在他们的眼里,我活傻了么?

1986年冬,我陪承志兄到东乡族聚居的阿里麻土乡。白天我们徒步爬山十几里走门串户到农民家炕上拉家常;晚上回到乡上安排的住处,海阔天空地神聊。那时,我刚20出头,整日念叨着《黑骏马》、《北方的河》中的句子,被承志兄视为——我那傻呼呼自以为主人的马进祥弟弟(《北庄的雪景》)。

那时因为我没有女朋友,所以,一帮朋友就常拿我开心。有一次,承志兄也半开玩笑地问我:“你说说你的条件,让他们帮你物色一个丫头嘛。”一个被承志兄称为马洋芋的人说:“张老师你不知道,人家的标准高得很呢!

人家要找个,”他站起来伸出右手的食指,学着我曾经的那种——在他们看来书生气十足的神态和强调,一字一顿地说,“——一眼就能看清两块石头之间不一样的姑娘。”马司法接过话茬:“人家要找的是——一个梳小辫的家伙!”(均源自《北方的河》的句子)。

大家都笑了。张承志兄更是笑得合不上嘴。他觉得特别新鲜和快活。这是在黄土高原深处的一个乡政府小院。屋里只有他一个人是城里人,其余都是在河州的黄土大山中长大的、在饥荒的年月里吃着半饱的洋芋度光阴的粗壮汉子。

哦,我已经无法回首当年这些快活的往事,无法表达我满腹的感受和幼稚天真的思想。有谁走出了像他这样的道路呢?

他的作品中颂歌屈原,有关于道的苦苦追寻。可是,什么是中国知识分子的道路呢?他出身回族,对这个多灾多难的母族他倾注了一腔心血和满腹激情为之呐喊,为之奋斗;同时,作为祖国民族大家庭的一员,他的心中装着的是伟大祖国的大好河山并对她怀有深深的眷恋。

他的散文《夏台之恋》通过在新疆天山腹地的一个小村庄里9个民族共同依存、共同生活的感人现象的描述,向西方国家中分裂中国的舆论,进行了一名中国作家的应战。他在90年代初,第一个著文向世界郑重地指出:回民的命运是与祖国在一起。他深沉地思考、沉淀着中华民族的文化和历史,挖掘了一些中国文明的至宝,他满怀希望地直面祖国和民族的未来他以为:

对于健康的民族而言,历史纵有浮沉,但文明的魂核一直没有受到大的伤残。在文明发生划期更迭时,应该感受那些长久永恒的文化因素。

为此他写了一批弘扬中国古代精神的散文,他提倡了清洁的精神,歌颂了许由、屈原、荆轲、海瑞和高渐离;他强调了古代文化中的“耻”、“信”、“义”;他不惧强权,不与俗界混迹为伍;他赞赏不食周粟。他写了古代许由洗耳的故事,说古代贤者许由幽居深山,国王派人请他出山做官,许由听了后却到河边洗耳,因为耳朵听到了不洁的话语……八十年代他主动地扔掉部队正团职的岗位和优厚的薪水,甘愿打工卖苦力甚至洗碗洗碟——他以这样的实践为古老的中华文明添着一砖一石,继续演绎着当代贤者的故事保持着清洁的精神。

有人说张承志是痛苦的张承志。王蒙也说过:“中国的一批作家(包括笔者)都挺会全面地保养自己,都不那么执着于痛苦……但是至少有两个人例外,巴金和张承志。”(王蒙《痛苦的张承志》)

但谁知道张承志兄也有他独自的乐趣呢?在兰州一家高档宾馆的贵宾楼——那间曾是大首长住过的房间里,张承志兄把一位打工的农村孩子叫到房间与他彻夜长谈。他详细地询问这个孩子的生活、工作和工钱;询问他家的新房子盖了没有?一月能存多少?在家乡娶个媳妇花多少钱?并叮嘱一定要把钱放到银行里。然后他又不放心地嘱咐道:“关键是在存折上一定要设有密码,你知道吗?”

“知道,我设的是——”娃娃说出了张承志兄在北京的邮政编码。接着又小声补充说:“我也再不知道个别的号码。设个一般些的,我怕忘了。”承志兄后来告诉我,当时他感动得差点落泪……晚上,在征得了老板的同意后,他把这个打工的农村娃娃留下了与他一起住下来。

他说,让这个娃娃在高级宾馆享受一下,平常他都是住在餐厅里拼起来的椅子上的。我想,除了这个原因,还有一个更主要的,那就是通过这个小孩,他想了解更多的他想念得太久的那些农村的喜怒哀乐。这肯定又是一个不眠之夜。

所谓乐趣不见得一定是和庸俗一个模子。有时,真正的感动给人带来的才是最大的。也许,只有像我们这些知道文章背后故事的人才能读懂他这们的文字:

我们只是渺小的一员,若是我们能够跻身于民众的现存方式中间……我们就可以说:我们赢得了有意义的人生。

因此,在他看来,一旦有缘和那些农民交了朋友,便觉得揪面片子喷香诱人,春尖粗深有三味。

在此行一路,在我的向导下,当他受到地方各界热情礼遇的时候;当他面对着热气腾腾的“手抓羊肉”,车接车送的时候,他总为这样的待遇和生活与百姓之间的距离而深感不安,每到一地他总是提出不住县城宾馆,请求安排到农民家炕上并和农民一起吃洋芋面片……不能尽述了。

小苏走了一路不吭声,专注而娴熟地驾车,在崎岖的山路上平稳地左转右拐。车子上张承志兄静静地听着我吐露心曲。我不知道此刻他心里想着什么;但我猜,他心中一定因为听见了一声回响、清晰了一个自己内心的证明而满盈着感动。

就这样,我尽情尽意地倾泻着内心的一切;就这样,我在一个应该敞开胸怀的时刻,在一个应该敞开心扉的人面前,平生第一次袒露了自己,进行了私人化的表达;就这样,我们满心喜悦的向着温柔的黄土高原的奥深出门上路——在这个貌似穷山僻壤实则积金堆银的丰富世界里,远离了喧嚣的气浪,远离了刻板的公文和复杂的关系门路,远离了曾引以为挚友而发迹成权贵后的冷漠与白眼儿,也远离了金钱和烦人的官帽儿级别……

我们只是——在丰富的感受中幸福地活着,享受着哪怕是短暂的快乐。(原载中共甘肃省委《党的建设》2000年第5期)

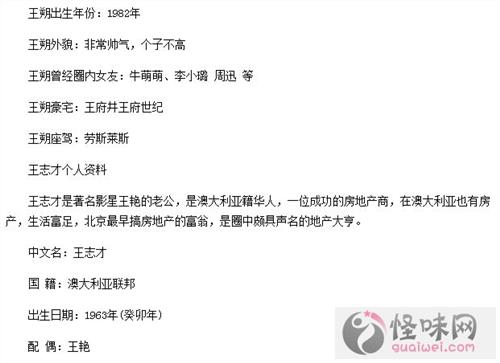

1999年,作者与张承志兄在农民家的土炕上