钟灵毓秀的近义词 【我和我的祖国】故乡门源钟灵毓秀 都因这条河

故乡太钟灵毓秀了,于是就有了百里花海之称,银盆金花之称,其实都因有了这条河。

有水的地方就有灵气。别说是大江大河,就连那小河小溪,盈满轻柔的水,潺潺流动在故乡的田间地头,把各种植物装扮得水灵灵的,翠绿欲滴的植物摇曳在湛蓝的天空下,连空气里也仿佛有了水的波动。

这条河,对我的故乡情有独钟,她从上游空旷的荒原而来,只是平淡地流动,到故乡的东头择峡而去,也只是忙忙地淌走。唯有流淌到我的故乡的怀抱里的时候,她尽情撒欢,多姿多娇。故乡的腹地,这一片深山老岭中拓展的大川,有了这条河就变得神气、秀美。

这条河也是,自西流淌在荒野,一副无所作为的样子,到东涌进山峡,挤得又不怎么透气,唯有到故乡的腹地,这条河一展丰姿,有瀑布的壮丽,有波涛的汹涌,有泉水的叮咚,有小河的潺潺,能展示出水应有尽有的个性。

平常我们也不随意,静下心来一想一比,才发现这条河是故乡的命脉。走东走西,走南走北,总觉得哪儿也比不上故乡的风光美,外面的世界尽管花红柳绿,瓜果飘香,或者高楼林立,繁华富有,但都没有故乡青山延绵、清水淋淋俊美。

这条流淌在故乡的大河确实难能可贵。故乡说这是故乡的幸运,大河说这是大河的选择。不知道故乡的周边一带有着怎样的羡慕嫉妒恨,但是我们作为故乡的黎民,我们因祖祖辈辈繁衍生息在这条河的两岸而永远陶醉。

上到山上看大河,大河是一条青色的飘带,一条南山脚下伏身纳凉的青龙。

大河从铁迈大滩那儿开始,顺山势流动得规规矩矩,作为生命之源,大河慷慨付出,补地脉,益水土,为故乡锻造出了百里花海的美誉。我在外地旅游,与人闲聊的时候,说门源,说西宁,甚至说青海,有些盲然不懂,提到百里油菜花海,他们大都知道,有的还说来过,说 “那是大山怀抱的盆地,一望无边的金黄,南边只有一条蓝色的大河。”

是的,花海是静的,大河是动的,一动一静,在这里显现出大自然的和谐美。从北面感受不到,因为大河躲在百丈崖沿底下,从南山就一目了然,就能真正认知大地饱尝了水的灵气以后,就变得亮丽斑斓。那片肥沃的黑土地,那座重峦叠嶂的达坂山,倘若没有这条蓝色的大河,山和地还能神气到哪儿呢?

大河来到古镇南侧,平缓流动,细言细语,轻手轻脚地从县府古镇擦身而过,许是河的光顾,小城古镇人杰地灵,富庶旺气,面貌日新月异,社会安稳祥和。大河来到这里仿佛偏爱了临近的二塘沟,偏爱了临近的照壁山,于是二塘沟草木茵茵,云蒸霞蔚;于是,照壁山葱葱茏茏,巍峨挺拔。山在水中留下了倒影,水气蒸发飘逸,山头上便雾岚氲氤。

我想,要不是水的神奇施与,这里的万物竞生一定会瞬间枯萎。

晴天太阳快落山的时候,你站在崖头台沿上向西眺望,从你眼前一直到照壁山脚下,大河渠流变成网状,河水被太阳的余辉涂染成金黄色,一片富丽堂皇,一片流光溢彩。接近傍晚,夕阳映照重峦,霞光倾泻大地,与金色的大河融为一体,转眼间,太阳落山,霞光消退,而网状的大河水依然流动,只是水色渐变,像透亮的水银。

独具慧眼的摄影家们,从这里摄去了不少风光画面,故乡的容貌也因此亮相在繁华的都市和遥远的边陲。大河水流到与磨儿沟相对的“红土波浪”那一段,河道收拢,河水紧聚,大河就不再是水声琅琅,水花连连,大河庄重起来,很有城府的样子。

这里水深呐,水墨绿墨绿的,缓缓流动,像一大锅油,流不动了就打旋涡,旋到中心就显一个深不见底的洞,给人神秘莫测的感觉。传说在这水深打旋涡的地方,水底下曾经有一对红犄角牛,红犄角牛一露水面,河水就要淌走人。

山高自有客行路,水深自有渡船人。红土波浪偏东一点的地方过去叫船窝,有一只迎送南来北往的行人的渡船,旧时这条大河没桥,人们过河冬天走冰桥,夏天靠渡船。大河两边有两个巨大的石笼,扯一根粗钢丝绳拴在两边的石笼上,绳上挂一个大滑轮连接渡船。除了渡船,春秋两季浅水处马车和行人也可淌水过河。

故乡的人们曾经怨过这条河,说这条河不该隔开两岸沾亲带故走动的人。

从大沟口到克图口这一段,流淌的大河潇洒起来,河水猛然间从南山根向北直奔甘河口,在甘河三角洲吻石舔砂,然后分出多叉水路在阴田漫湾宽敞平坦的河床中闲散流淌,水的灵气滋润着河北的农田,滋润着南山的松桦林。龙滩到巴哈寺尔沟这一带,满山苍翠,一水碧波,芳草茵茵。两岸村庄因水而旺,和气融融,炊烟袅袅。毋庸置疑,措龙滩巴哈寺尔沟一带的山光水色,是大河刻意绘制的传世作品。

尤其是下措龙那棵古老的白杨树,它直接吮吸大河水从小小柳条长成如此老态龙钟的样子,枝干虬曲苍劲,树杆干裂粗糙,缠满了岁月的皱纹,七桠八叉的树枝伸展着悲怆的历史造型,就在这样的枝干顶端,依然是深绿色的茂密的一冠树叶,难道不是见证着大河水的灵气?传说这棵古树是不能惹的,早年有人要砍伐,还没砍上几斧头,大河浊浪翻涌,山头乌云浓罩,鸡蛋大的冰雹劈头盖脑地砸了下来,从此没人再提砍树,树是大河的宠儿。

到克图口景况就变了,涛涛大河水,此处一口收。聚集起来的大河水这才有了江河的作派,汹涌澎湃,气势磅礴,大河水的咆哮声古朴、雄浑、苍劲有力,气魄非凡,给人一种震憾,给人一种奋进和超越的力。你看骆驼脖子那一带,大河夺峡而走,顺谷而奔,时而被悬崖峭壁碰撞得白浪涛天,时而在河心巨石阻挡中飞溅出水花朵朵、水雾一团。

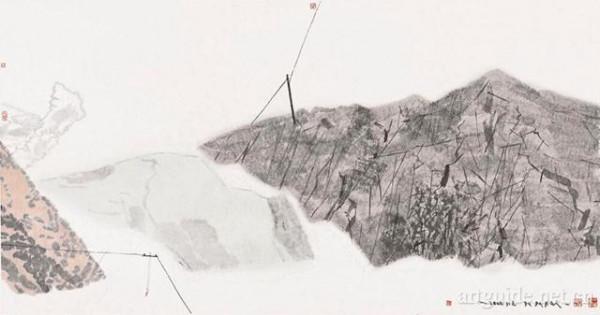

在这里,水有水的飘逸灵动,山有山的沉稳厚重,水浪拍打千年石峡,大山显示亘古神韵,这里就成了一幅绝美的自然风景画。

大坝拦截大河,高峡形成平湖。眺望远处,群山迤逦连绵,郁郁苍苍,山腰薄雾氲氤,峦峰影影绰绰;俯视眼前,湖水碧波荡漾,处处湖光山影。这里景色恬静温柔,使人恍若来到蓬莱仙境。

水是大地的动脉,水是山峦的灵气,水是一切生命永恒的主题歌。诚然,最美的风景不是灵动的水,也不是沉稳的山,只有山水的融合才能交织出世间最美的景色。瀑布的壮丽,波涛的汹涌,泉水的叮咚,小河的潺潺,都是水的个性。历代文人写尽了水,写水的魅力,写水的灵动,写水的深邃,写水的神韵,以水为画、以水为歌、以水为诗、以水为曲,把水诠释得淋漓尽致。

对于故乡的这条大河,人们司空见惯,不足为奇,其实,故乡有这条大河,这是故乡的福气,是故乡优越于周边地带的骄傲,倘若这条大河突然不存,故乡就是断奶的婴儿,我们就像河床干涸后留在石缝中的小鱼。

有时候河水灵动清丽,令人神往遐思;有时候河水雄浑澎湃,充满了无限激情。有时候人称柔情似水,有时候又说河水咆哮如雷,这都是水的个性。就说故乡的大河,也并不是一味的温柔多情、恬静顺从,她也有性子的,使起性子来像雄狮猛虎。

记得有一年盛夏,这条大河暴涨,翻着浑浊巨浪的河水在河床里横冲直撞,水势不稳,洪峰不减,冲向岸边,像几个发疯的挖掘机,肆无忌惮地吞噬岸边的农田、树林、草地,甚至威胁着河边的村庄、道路,威胁到人们的生存。

有一个夜晚,上面通知干部工人学生去抢修瓜拉大桥,那是个暴雨之后有月光的夜晚,大桥那儿人山人海,扛着铁锨照着手电的人们面对洪水一筹莫展,水浪差不多挨着桥面了。那次险些把那座木桥冲毁掉。大河口船窝那儿也是,洪水猛然暴涨,渡船被漂走,水手的茅屋也倒塌,幸亏水手机灵,一步窜上马头石笼,才捡了自己一条命。据说光绪年间,阴田漫湾的水势转向,浪头直奔村庄,数丈高的土崖几次坍塌,灾情直接威胁一个村庄的安全……

痛定思痛,人们心里怦然一惊,明白了这是报应,是破坏河床植被的惩罚!

在我的记忆中,这条大河曾经患过两次大病,一次是上世界六十年代大河两岸的耕地兴起烧野灰,大河岸畔的黑刺、黄刺、沙柳、红柳,全部砍去作烧野灰的燃料。

大河就惨呐,郁郁葱葱的大河滩一下裸露出白晃晃的河光石,昼夜流动的一河清水像是扒光衣裙的少女,无掩无蔽,委屈在光秃禿的河坝里。大河带着呜咽的水声,奋力拼搏四五十年,才慢慢恢复着两边河床的一些植被。

再一次是几年前,大河在人们的不经意中变得垢头污面,河床千疮百孔,一片狼藉,河水浑浊,带着泥沙粘稠得流都流不动。自古以来清亮的大河,变成这个样子,我们谁也没想到,我们的心有隐隐阵痛,大河包括大河拥有的开阔的河床,也有隐隐的阵痛。

一句真话,说给儿孙后代,却似信非信。站在大桥上看一河大水翻涌泥浪,看宽了窄、窄了又宽的大河滩,石砂成堆,陷坑遍布,我摇摇头,叹口气,心里充满莫名的愁绪。

不过,大河的第二次病症,来得猛医治得也干净利索,大河受委屈也就委屈了那么几年。

时来运转,忽一日一声命令,几台挖掘机、推土机,铲车悄然开到大河滩,勾头劳作,默黙无声,扪心思过的样子,整整一个夏天的拼搏,大河那几十公里长的河床上,深坑填满了,砂堆推平了,有的地方砌起了高高的堤坝,有的地方网出了长长的石笼,有的地方铺了厚厚的土层,有的地方种草成茵,恢复植被,有的地方栽树成林,稳固砂石。

奇迹出现了,昔日遭塌得不成样子的大河水、大河滩,现在清秀亮丽、平坦整洁,到处树木成荫,鸟语花香,成了南山屏幛下一道天然与人工融为一体的花园式滨河长廊。

作者简介:马文卫,男,回族,1948年5月8日出生于青海门源,中国作协会员。文学创作以长篇小说见长,已创作出版中篇小说集、长篇小说、人物传记、散文集等13部,300余万字。其中短篇小说《白雨》获回族文学奖,长篇小说《左邻右舍》获2008年海北州政府创作奖,《船手水娃》获2009年青海省人民政府第六届文学艺术奖,《日子比树叶多》获2014年青海省第七届文学艺术奖。