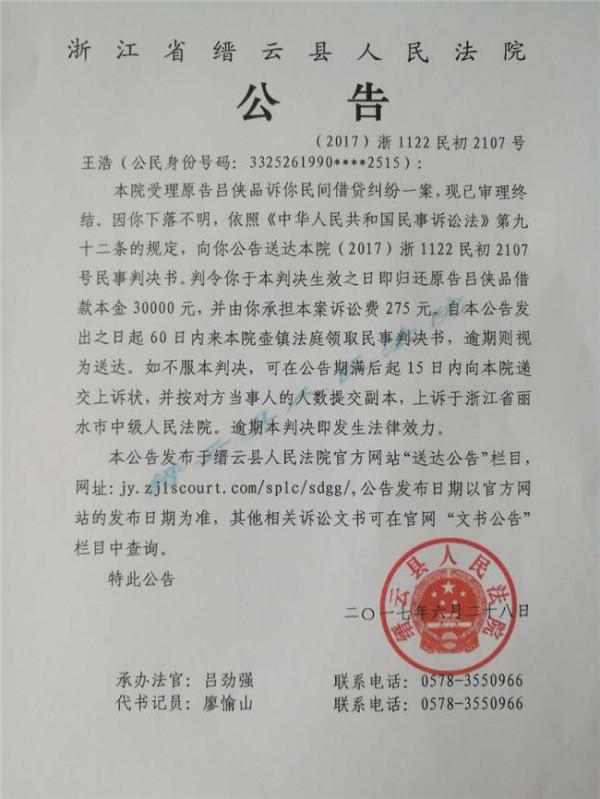

【杨德昌麻将】杨德昌和他的《麻将》

黑暗的银幕上,字幕打出这样一个故事:台北陈姓富豪失踪了,负债高达百亿,这次黑道兄弟也在找他,他们认为逼他出面的最好办法就是从他儿子下手。随后屏幕上出现了台北夜晚的街道,一个穿着玫红外套的家伙骑摩托车跟着一辆黄色的小卡车,在用一种兴奋得不正常的语调讲电话。黄色小卡车的后车厢里坐着几个极度兴奋的年轻人。

车辆沿着捷运工地前进,十年间,工地一直毫无进展,也没人知道它什么时候能够完工,它唯一的存在意义似乎便是将本就混乱的台北交通变得更加混乱。但在深夜的此时,交通状况还算良好。卡车,摩托车,精力过剩的年轻人,紧张的跟着卡车的摩托车,各种色彩交织在一起汇成了一股激流;随着卡车故意撞上路边一辆粉红色的大奔的一声巨响,这股激流在瞬间喷薄而出。

滑稽场面:黑帮小弟(王伯森)的鬼脸

这一段典型杨式风格的电影开场蕴含了大量关系故事后续发展的信息,即使此时,观众还不能全部理解。电影开场强调的并非故事发生的背景,而是人物旺盛的精力、运动的身体、声音、物体以及地点。接下来镜头迅速转到了一个充满电子气氛的Hard Rock酒吧——故事上演的经典舞台。这里正在上演一幕绝妙的舞剧,几乎所有主人公都亮了相。

Jay,时尚造型师,热衷调戏声色场所的女人,在用一种既戏剧腔又玩世不恭的语调介绍着一个个电影主人公:红鱼是刚才小卡车上一帮人的头目;红鱼帮里还有一个人,即在Jay的沙龙里工作的香港(Jay对他有好感);从欧洲来台湾淘金的“生意人”Marcus,带着他在台湾的马子Alison一起来酒吧;曾经当过妓女的Ginger,也是西方人,现在打算“拓展”自己的“事业”,升格做老板,跟中国大陆合作做皮肉生意;然后出现的是纶纶,他是红鱼帮里面最腼腆最迷人的一个;最后是Marthe,追到台北试图挽回昔日情人Marcus的法国女人。

Marcus曾经在伦敦和Marthe同居过一段时间,他后来一言不发地抛弃了Marthe,而Marthe却发现自己有了Marcus的孩子。

这部关系错综复杂的电影便就此围绕着各式各样的主线展开了:Marthe的突然出现引发了Marcus和Alison的分手,Alison转身就立刻投入了香港的怀抱,从此沦为香港一伙人的性玩具。Marthe在台北完全不知所措,对她有好感的纶纶开始保护她、帮助她。

红鱼的父亲就是片头字幕中介绍的破产的陈姓富豪,红鱼和父母之间的混乱关系使得故事更加错综复杂,电影的一些场景看来就像是黑帮暴力片,而红鱼和父亲的结局也以悲剧收场。

越来越无助的Marthe被人背叛、绑架、引诱,然而最后却重新在这座城市大迷宫中找到温情……影片标题“麻将”是一种包含了多种因素、隐藏着各种可能的赌博游戏,正如同电影的总体结构。而且,对这样一部主要是面向国际市场的电影来说,采用“麻将”做标题的另一个优势是几乎全世界都听得懂Mahjong的音译。

时髦的Angela(吴家丽)家按后现代风格装饰,骗子小活佛(王启赞)却在其中指手画脚,用传统文化的糟粕来“指点风水”。

电影结构复杂,但观众却能跟随影片节奏看懂整个故事而不至于迷失。杨德昌把《独立时代》中的手法向前又推进了一步,通过赋予不同类型的人物不同的讲话口吻来理清结构的复杂性,同时也保留了《独立时代》中的喜剧意味,甚至是故意地夸张到了漫画式的地步,更延续了前作的情感基调。

杨德昌的所有作品都有个共同特征,即用梦幻的乃至噩梦的气氛、怪诞的故事情节,对当代社会做精密细致的分析研究——或是像《牯岭街少年杀人事件》分析往昔社会。

《麻将》中,这一特征不但得到延续,而且更加鲜明。杨德昌在拍摄《麻将》时冒险采用比以前作品更长的长镜头,使影片的紧张情绪进一步升格,甚至是用人物长篇大论的台词制造出一种危险的预兆,这更加突出了其电影的个人特色。杨德昌喜欢在电影中加进大段的人物对话,用语言和画面来表现各种力量的关系,同时人物的语气和用词也能传达出更丰富的潜台词。

《麻将》整体色调非常阴郁,或许是杨德昌全部作品中最阴暗的一部。即使影片不乏喜剧情节,最后还有一个类似大团圆的结局部分缓和了影片中世界的恶毒。然而所谓的大团圆结局也不无讽刺性,故事的发展要求必须有一个温情脉脉的爱情结局来为一切收场,然而我们都知道,这对年轻人注定不会有未来。

《麻将》采用了一种比《青梅竹马》和《独立时代》更突兀的手法描绘只知道追名逐利、完全丧失了道德观念的当代人。红鱼帮的几个年轻人集体公寓里“动之以情晓之以理”地游说Alison陪所有人上床,人类试图操控别人的伪善心理在这里昭然若揭,而导演的拍摄手法又使之更加尖锐。

杨德昌并没有用宣判式的口吻直接将人物打成反面典型,相反,在他的镜头下,这些男孩有魅力、有效率、更有智慧,换另一套故事情节,他们完全能做正面主人公。

然而正是如此,观众才感受到导演对人物的情感:倘若不是因为他们不惜一切代价追逐金钱,倘若不是因为他们在纷繁人际关系中完全迷失了自我而自甘堕落,这些男孩本该成为另一段故事中的英雄;可是故事发生的世界——90年代利欲熏心的台北,注定了他们无法走上正途。

荒诞场景中发生的怪异“诱拐”,但观众却可以在杂乱的背景中清楚地看到“Matra”公司的招牌。

人们为了得到权力、金钱或美人而使用的种种手腕和电影的谋篇布局手法之间是否存在相似性?这是经常纠缠杨德昌的问题之一,在《麻将》中也有所反映。某种意义上,红鱼和他的同伙也是一群精通戏剧艺术的人,是一群整日为了自己的“事业”而上演各种戏码、坑蒙拐骗的“表演艺术家”。

其他主人公亦如此,甚至是作为导演的杨德昌:他从来没有否认过在拍电影过程中对别人的“操控”。影片还谈到人与人之间的关系,即一切我们可以称之为“爱情”或是工作伙伴之间的“信任”的纽带;或许在更深层次上还涉及家庭结构的崩塌。

家庭在传统社会中的重要性不言而喻;今天,传统的社会单位——家庭消失了,却没有出现新的替代品,这引发了一系列后果,杨德昌对此毫不掩饰地加以谴责。《麻将》可以被视作一个审判法庭,审判的对象即和导演同龄的电影中的父辈一代,典型代表便是红鱼的双亲。

上一辈人败坏了为人处世的道德原则,继承了被败坏的道德的年轻一代言行更加堕落,也因此变得生活不幸。剧本把人同金钱的关系进一步复杂化:台湾新兴的暴发户把中国古代的那一套直接搬来现代,觉得有了钱就应当享受妻妾成群的生活;而同样是这群人,一旦发现比自己更贪婪更唯利是图的“独立女性”,便又开始大肆扭曲自由女性的观念。

当今道德的败坏、昔日遗留下来女人是富人私有财产的观念,最终摧毁了家庭结构,也摧毁了人们的感情。

理解不了父亲(张国柱)突然转变的红鱼(唐从圣),面对干扰了自己计划的兄弟(王伯森)却非常下得了手。

在分析《麻将》的潜台词时,或许我们可以采用一种比分析《独立时代》更为透彻的手法。传统的社会结构已然崩塌,而新的社会结构尚未建立,更谈不上会比以往更加体面、更加民主合理了。于是当今社会似乎变成了一个疯狂旋转的轮盘,每个人都可能在某一时刻被他人所玩弄。

某种意义上,《麻将》里所有的人都疯了,至少除了纶纶以外的所有中国人都疯了——电影中人物种种不合常理的滑稽举动所要表达的正是人物的疯狂,而并非仅仅是为了博观众一笑:时髦的发型师Jay夸张地数数证明自己没有醉;穿玫红上衣的黑道小弟装腔作势、摆谱充大;Alison对香港迷恋到近乎上瘾的地步;红鱼热衷暴力、红鱼母亲歇斯底里,而红鱼父亲却又抑郁消沉;牙膏疯狂地渴望女人;邱董过着精神分裂的双面人生;全身黑衣的黑道大哥动作滑稽可笑;Angela的设计既迷信又疯狂;纶纶的房东疯狂向往美国……当然还有以Angela为首的三个女人,小白脸香港被她们荒诞的狂欢折磨到精神崩溃,一直抽泣直到电影结束。

香港的抽泣声变成了这座类似疯人院的城市的背景音,仿佛是他自己玩弄女人的报应。

电影用一个句子给“疯狂”下了个定义:“这世界上没人知道自己想要什么。”杨德昌的前作就提到过的人类信仰的迷失,在这里进一步被内化,个人欲望和需要已经失去了意义。杨德昌公开说过最能代表《麻将》想传达的内容的人物是Alison,她是个家道中落的富家女,毅然离开Marcus,却又落入了专门勾引女人的香港的手中:“她并不知道自己想要什么,她是恐惧和困惑的牺牲品。

”总有人能从Alison身上捞到好处,虽然最后,所有人都成了这种空虚生活的牺牲品,区别只在于受害程度不同。

红鱼的老爸陈富豪人生显然可以分为两个阶段,他从意气风发到颓唐沮丧的转变完整地体现了“受害”的过程。“没人知道自己想要什么”,所以我们可以利用这一点来赚大钱——这不仅是电影中所有诈骗的理论基石,也是一种有效操控人类情感的掌控手段:广告和营销策略就是此理论在现实生活中的最好应用(“每个人都等着别人告诉他该怎么做”)。

红鱼老爸自己就是如此发家致富的;但他后来却意识到,利用别人弱点赚来的钱毫无疑义,并不能给自己带来幸福:“你知道最好笑的是什么事吗?当你赚钱赚得像我这样挡都挡不住的时候,你才会发现你真正要的东西全是钱买不到的。

”他因此日渐沮丧消沉,最终走向了自杀一条路。

漫画式场景:吴念真饰演的黑帮老大既拙劣可笑、又忧心忡忡。

被黑帮逼到破产后又被追杀,红鱼父亲不得不藏了起来,然而却终于在一名年轻的小学女教师那里找到了归宿感,他此时唯一的愿望就是再见儿子一面。“教育”的问题在这里再次被涉及:从《独立时代》的片头字幕开始,我们就知道,在杨德昌看来,当代台湾社会急缺的不是别的,正是教育。

红鱼父亲为了小学老师开了一批连锁幼儿园,这无疑体现了他“唯利是图”的积极一面。“传承”和“教育”在这批连锁幼儿园里,被讽刺性地商业化了,是当代台湾社会背叛传统价值观的一个极端例子。

红鱼父亲死前没能把儿子劝回头。而红鱼也本能地鄙视朴素的小学女老师。她把自己奉献给了教育,也在逐渐感化日渐消沉的红鱼父亲;而红鱼本人在成长过程中,一直以“这个最不要脸的大骗子”父亲为崇拜对象,他无法接受有人试图劝父亲走回正道,他大声指责父亲没能守住自己好不容易锻炼成的“大骗子”的形象。

最后,老爸(和女老师一起)自杀了,而直到此时红鱼才意识到,生活除了骗钱骗人还有其他内容,在死亡面前才明白生活的真正意义。他被自己的觉悟击垮之时,却发现邱董正是曾经的他,彻底崩溃的红鱼杀了邱董,自己也痛哭倒地。

《麻将》第一次将故事真正置于一个世界化的环境之中,从而有了更丰富的内涵。香港作为国际化大都市,在影片中是一个重要的存在,中西方文化从这里开始碰撞,商业更是得到了高度的繁荣。台湾一直想把自己发展成另一个香港;张震扮演的人物外号叫“香港”,因为他和那座大都市一样有吸引力;台湾的富人都爱去香港找情妇,比如Angela,她为了金钱和钻石把红鱼父亲和邱董都迷得神魂颠倒——不得不提的是Angela的演员是个真正的香港人,她叫吴家丽。

维吉尼突然化身动作片女英雄

但影片中的西方人或者说英国人Marcus和Ginger,却已经隐隐把台湾当成国际社会上的“理想黄金国”(Eldorado)。影片毫不掩饰地说,台湾人随着全球化的发展,为追逐利益而操控着来台湾的外国人(一场戏中,外国人被称作“外国引进的进口货”)。

电影曾把19世纪西方帝国主义的繁荣和在全球范围的扩张同1990年的台北并列,而西方社会和台湾社会的碰撞在Hard Rock酒吧体现得最为明显。这里明显可见美国文化在全球的扩张,而片中的主人公们都在这里,消费着甚至是狂热享受着进入台湾的美国文化。

中国古代骗人的迷信活动在当代某些迷信者身上的复活也被杨德昌不惜笔墨地描绘在电影里。红鱼他们先撞了Jay的车,然后骗Jay说他的车会出事;表面上完全西化的Angela却缠着红鱼找牙膏冒充的小活佛给她看风水。另一方面,所谓的全球化还远没有最终完成:Marcus说在台北人人都讲英语,但事实却并非如此,至少红鱼就不会讲,还需要纶纶帮他做翻译才能和Marthe沟通。

专门勾引女人的香港却反过来被三个女人戏耍。

维吉妮·勒杜扬(Virginie Ledoyen)饰演的Marthe像是一个从漫画作品中走出的美丽少女,她从来没有参与过任何一个阴谋诡计,却被深深卷入其中。她天真纯洁,带着一种无可救药的浪漫少女情怀,只可惜身处一个充满了尔虞我诈的世界。

然而在被黑帮绑架的时候她又是那么身手矫健,简直可以媲美武打片女主人公。黑帮绑架Marthe和纶纶的情节充满了荒诞意味,他们本打算绑架红鱼然后逼红鱼父亲出现,结果却阴差阳错绑错了对象。这场戏的取景是在一个杂乱无章、五颜六色的、像仓库又像工地的地方,似乎我们在生活中从来没有见过类似的场所,这从侧面增强了情节的荒诞性。

女主人公的名字Marthe也很有意思。首先大部分中国人都发不出这个法语名字里面的小舌音;其次,看到Marthe,台湾人便会联想起法国公司Matra(音“马特拉”)。台北捷运原计划是由Matra公司承建,但工程甫一开工便被无限期拖延,没人知道什么时候能完工,而Matra公司也变成了市民口中发泄不满和嘲讽的对象。

Marthe被她刚认识的新“朋友”们起外号叫作“马特拉”,她满心欢喜地接受了这个新名字,却并没想到法语中意为“床垫;床铺”的matelas也正巧念作“马特拉”;“马特拉”一语成谶,未来她几乎沦为妓女。

Marthe就像是身在台北的“老实人” ,她身上既有坚定的信念,也有对现实的一无所知。许多外国人对台湾、甚至是对整个中国都抱有和Marthe一样的心态:既充满期待,又懵懂迷茫。

杨德昌很了解自己想要说的东西:他比其他中国艺术家更深体会到中西方文化的对撞,因而能更加敏锐地感受到由于文化冲突所引发的、甚至是故意造成的僵局和误解。

台北晚上演的大团圆结局:纶纶(柯宇纶)同Marthe(Virginie Ledoyen)重逢了。

Marthe形象十分鲜明,给影片增添了一种不一样的活力。她的命运似乎掌控在别人手上,却谁都无法预知;而整部影片都是由她的命运轨迹串联起来,她也似乎一下子拥有了与众不同的地位。比起其他人物,某场戏一旦有Marthe牵涉其中,其重要性和含义都会变得与众不同。

《麻将》在某些方面正是杨德昌的个人处境的写照。导演身处一个不等边三角形围城的空间中:最长的一边自然是台湾社会和华人世界;其余两边,一边是Marcus和Ginger代表的盎格鲁萨克森文化,另一边是欧洲电影导演的作品。

维吉妮·勒杜扬无疑是当时欧洲电影界炙手可热的明星,她在演Marthe之前,刚刚主演了法国导演奥利维耶·阿萨亚斯的电影《赤子冰心》( L’Eau froide )和伯努瓦·雅克(Benoît Jacquot)的《单身女郎》( La Fille seule )。

《麻将》这部作品正是诞生在这个不等边三角形的中心,而电影的三重结局恰恰构成了三角形的三个顶点:(1)邱董骗了红鱼父亲,又被某个Angela所骗(“在香港有几百个Angela”);精神崩溃的红鱼杀了邱董,场面血腥暴力;(2)红鱼歇斯底里的哭声令人恐惧地瞬间变为了Marcus的大笑,始终理智的Marcus一边载着Marthe夜游台北,一边认认真真地对Marthe发表他对台北未来期望的长篇大论;(3)纶纶在街上漫无目的地找寻,突然和Marthe相遇、拥吻,画面淡出,情节美好得不似真实。

或许,更加不真实的是纶纶这个人物,他那么单纯,单纯得类似虚构,他也是Marthe的故事里的“温柔”——虽然貌似时至今日,已经没有人相信“温柔”的存在了。电影结尾处,所谓真实,便只是静静地在夜色下延展的街道,那里,隐藏着上演一切故事的可能。

(本文摘自《杨德昌的电影世界》一书。)

世界著名影评人、法国《电影手册》前主编付东倾情力作

《杨德昌的电影世界》

[法] 让-米歇尔·付东 著,

杨海帝、冯寿农 译

商务印书馆

全球唯一对台湾殿堂级电影大师杨德昌最完整的深入访谈录