论黄宾虹的“勾古画法”

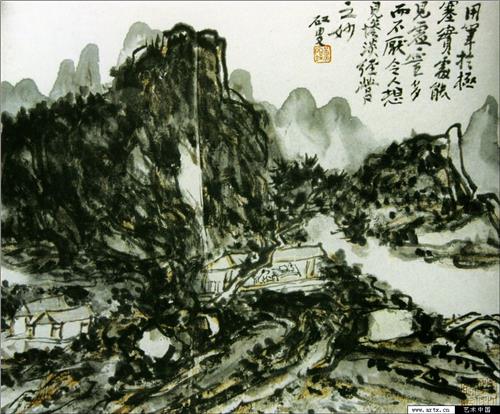

在黄宾虹的作品中,有一种特殊的画作很值得重视,那便是大量存世的“勾古画稿”。黄宾虹的写生稿也是以此“勾古画法”勾写而成,他认为这种画法可以“成个人面目”,因此,此类作品与黄宾虹晚年变法关系密切。黄宾虹的“勾古画法”是用他所说“太极笔法”勾勒而成,这种画法体现出了黄宾虹对中国画史的“通史性”检讨,从中可以看出他对中国画“回归原点”把握和反思。

这种“勾古画法”蕴含着其晚年变法的诸多因子。黄宾虹的“勾古画稿”与上海博物馆及台北故宫博物院藏《小中见大册》有重要的比较学意义。

在黄宾虹的作品中,有一种特殊的画作很值得重视,那便是大量存世的“勾古画稿”。所谓“勾古画稿”,就是黄宾虹在观画读画的过程中,将古画的山水轮廓用很简炼的线条,逸笔草草地勾勒下来,而不留意其设色和皴法。这是一种很特殊的“作品”,和他的临古、仿古作品相比,从幅式上看,这些勾古作品是“微缩”的,比原作都小多了,在纵横比例上也不严格遵从原作,甚至还有“合幅式”,即将两幅画合为一幅。

比如,他曾赠给老友许承尧十二帧这样的作品,其中一帧上有“两幅合一”的字样。从笔墨面貌上看,勾古画稿和原作的差距很大,不管是临谁,黄宾虹都几乎执著用他那具有个人风格的线条,如果没有相关题字,我们不会认为它们是有所本的。而且这些画作的面貌更象黄宾虹成熟期的作品,而不像原作本身。

黄宾虹的这些勾古画稿有相当多的是完成于1925至1948年这二十多年间。而这二十多年中的后十年,是黄宾虹去北平鉴定故宫藏画,因战争滞留北平的十年,从黄宾虹的艺术进程分期来说,这二十多年——特别是这二十几年中的后十年,是他面壁求破的十年。浙江博物馆所编的《画之大者》将1925—1948后定为黄宾虹艺术历程的中期,所收这个时期的作品,绝大多数是勾古画稿和写生稿,而完整的作品则占少数。

这也提示出在九秩变法前,黄宾虹是如何以这种特殊的勾古画法参悟传统,思考画史,求脱求变的。

黄宾虹一生中勾画了大量此类的作品,大概因为此类画作更像画稿,而不是完整意义上的“作品”,因此没有受到学界足够的重视。但拙意以为,此类画稿对黄宾虹有极为重要的意义,这些画稿是理解黄宾虹画学、黄宾虹晚年变法的一个重要楔入点。对于这些画稿的意义和作用,我们先用黄宾虹本人的话做一个提示。他说:“观古名画,必钩其丘壑轮廓,至于设色皴法,不甚留意,有索观者,强而出之,见者辄避去不复谈,而鄙人不自暇逸也。”

从某种程度上说,这些的“训练”和黄宾虹后期成型的画风有着必然的因果关系。品味一下黄宾虹本人对这种画稿的不无自负的态度,我们也许可以从中得到一些重要的启示。大师具有历史高度,大师在当时往往难于为人所理解和接受,因此,今人便津津乐道陈师曾对于齐白石和傅雷对于黄宾虹的意义。傅雷是黄宾虹的知己,他在当时很推重黄宾虹的画,于黄八十岁寿诞时,针对时人对黄宾虹画的疑惑,专为写过一篇《观画答客问》。

黄宾虹多次对傅雷谈到勾古画稿相关的问题,从这里我们可以窥见这些画稿的重要意义。“观古名画,必勾其丘壑轮廓,而于设色皴法,不甚留意。当游山中,途中车轮之迅,并以勾古画法为之,写其实景。因悟有古人之法,以写实而得实中之虚。否则,实而又实,非滞碍阻隔不。”可见,黄宾虹是以从古画中参悟到的理法画写生稿的,因为以古法写生,才不致使写生稿太实,才能“节节有呼吸”,由此我们可知勾古画稿与写生稿的关系。

1945年11月16日,黄宾虹在致傅雷的信中说:“拙笔所存旧作以法北宋为多,黝黑而繁,近习欧画者颇多喜之。然中国画仍当以元人为极则。惟明人太刚,清代太柔,皆因未从北宋筑基也。此后有纯线条之拙笔一种,当奉教。

窍以为可成个人面目,尚未敢信。多收藏古画者亦许。”这里虽没有谈到“勾古画法”,但是从“纯线条之拙笔一种”的说法中,我们可以推测,其面目应该是和勾古画稿同类的。最为重要的是他认为这种画法“可成个人面目”。

1948年他又在致朱岘英的信中说:“近悟于古迹与游山写稿,融会一片,自立面目,渐觉成就可期,然全以笔墨用功为要。此中正轨,寰宇中认识之者已不乏人,共勉力可也。”从上面的话我们可以知道,八十多岁的黄宾虹其实才真正着手建构自己的画风,简单地说,他晚年变法有两个重要的直接来源,那就是勾古画稿和写生稿,这个黄宾虹自己已讲得很清楚了,这一点我们其实也能从他的画作中品悟出来。

人画的俱老的黄宾虹终于在九十岁前后完成了他的“法古人,师造化”,成就了他的破茧成蝶,九秩变法。而我们从上面黄老的话又可知,他的写生稿也是以勾古画法画成的。可见,黄宾虹的“勾古画稿”蕴含着大量的画学资源,值得我们探索。

要充分理解这种勾古画法的意义和重要性,我们要将它置于黄宾虹的画学体系中考察。

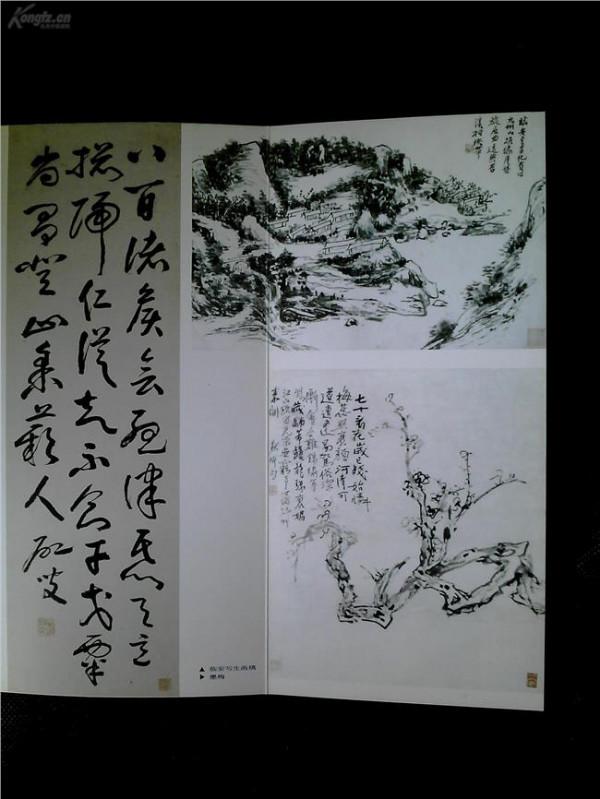

先从“画法”层次分析。参照一下黄宾虹的《画法简言》(见图三,为局部图)和《〈粉岭大埔墟〉用笔程序图》(见图二)可以有助于我们理解黄宾虹勾古画稿的画学内涵。(其中图一为“勾赵令穰、关仝画稿”)。黄宾虹的勾古画稿对原作做了最大限度的提纯和简化,最后简化到了只有点和线条,而线条不过是一勾一勒。

参看《〈粉岭大埔墟〉用笔程序图》,我们就知他的勾古画稿也这样画成的。他还在《画法初基多秘而不宣》一文中以乳钵中调铅粉用“左旋”之理喻“书画逆笔法”。

王鲁湘先生著《黄宾虹》中有这么一段话:“黄宾虹画中,不管是石头、树木,还是舟船、房屋及人物,都是一勾一勒。看黄宾虹作过画的学生都说他运笔的节奏是左一笔后必右一笔,上一笔后必下一笔,总是一勾一勒……”以太极之理度之,黄宾虹所说的“点”,可视为象征阴阳之未分的画学符号,“一勾一勒”则为一阴一阴之代表。

他的《画法简言》中以太极图示意画法,认为太极图是画法秘诀,说:“向右行者为钩,向左行者为勒。”可见,黄宾虹先生的勾古,已从早期“细宾虹”时期细致摹古中走出,已不满足于步趋古人形迹,而是用勾古这种方法直取古画理法,与古人进行心灵的晤对,甚至以“运太极”的方式,体证宇宙之理,自然之道。用勾古的方法打通古人之法与天地造化之理。王伯敏先生的几段话可以帮助我们理解这一点。

他说:“黄宾虹认为太极图是天地图象的概括。他认为,图作圆形,可旋可转。凡能旋转者为动,物能动即能变。黄宾虹以为太极图的制成,是对天地万物有了‘目识心动’之后的反映,不是出于空想。”又说:“总之,黄宾虹所说的太极图,意在直言画山水的方法。是理学家的太极图说被他所用,不是他被太极图说所束缚。

他是用“太极图”这个概括了的,也是抽象化了的符号,来作为画理、画法的辅助形象。到山水艺术在表现方法上,需要怎样概括,怎么取舍,怎样加强或减弱,又需要怎样运用两种截然不同的感觉并使之统一等等,作了具体的说明。

”和明清以来的拟古摹古派不同,黄宾虹之所以能做到既师古人,又能超越古人,就是因为他找到了一个自由来往于古人和造化之间的“舟辑”,这个“舟辑”便是以太极之法勾古,我们现在也就能明白,为什么黄宾虹还要以勾古之法写生了。

黄宾虹的勾古画法当然不只是一个画法层面的问题,我们把它放到绘画史的座标中考察是必要的。黄宾虹的勾古画法是对中国画做出了一种“回归原点”的探索,也表现出对中国画“元问题”的思考。明末清初以降,中国古典绘画进入了集成和总结期,绘画上要想获得成功的创变,必须消化传统,否则传统则不能成为资源,而是成为包袱。

作为拟古、摹古派代表的的“四王”便是如此。而能“回归原点”,对绘画传统作终极反思,则可能拨开历史的迷雾。石涛是一个成功的例子。在石涛的画论中我们发现,他并不是津津乐道某一画家、画派,而是把理论起点推到了“原点“,他提出了”一画说”,重视“受”与“识”的关系,强调画家的“蒙养”。黄宾虹的画学讲求于传统求“本原”,于未来持“开放”。

和石涛相比,虽然两人画论的哲学基础都是“太极——道”论,但石涛的出发点是“一画”,而黄宾虹回归到了最基本的原素——“一点”。黄宾虹的勾古画法中运用的绘画形式元素就仅仅是点和线。他在《画法简言》的“太极图”中除了强调太极图中一勾一勒和中间的“S”形线这三根线,还于太极图中的“点”也有阐发,他在释语中说:“一小点,有锋有腰有笔根。”(图三)其实,黄宾虹正是以此为起点建立他的绘画笔法体系的。

他也曾以此为标准,对明清以来画史作了深入检讨。比如批评他董其昌及其流弊:“山水自华亭开兼皴带染之风……以兼皴带染法一变文、沈之旧,因合古人勾勒、渲染二者,囫囵为之,四王、吴、恽,尤仍其意,于骨格笔法,稍稍就弱,后世承其学风,变皴为擦,非沦晦暗,即入轻薄,古法失坠,盖失已久矣。

”他批评董华亭及其后学,就是因为他们弱化了勾勒,失去了骨格笔法。而对于石涛他批评道:“过于放纵”,“用笔浮俗,殊少遒劲”,“未免浮烟瘴墨之弊,开扬州八怪江湖恶习,因用笔太快,轻率浮躁之气未能涤净,而学元人又多空廓软弱,不能实中虚、虚中实、兼虚中虚、实中实者,皆是笔不能压纸,何况入纸又透纸背耶?”[这里指出的石涛诸多毛病,就是批评石涛用笔不能“留”,不能做到“屋漏痕”,不能“积点成线”。

黄宾虹的“回归原点”,不只是从哲学的高度反思中国绘画史,还表现在他的“返朴归真”寻根意识。而他寻探的最核心问题则是“笔法”。黄宾虹是一个造诣深湛的金石学家,他常常将自己审视画史的立足点推回到三代秦汉,用金石学来阐发画学。在《国画分期学习法》一文中,除“绪言”外,全是论笔法,从三代秦汉谈起,而后六朝唐宋、元明近代。他认为笔法所存可以追溯到“古玉甲骨铜器”。

在黄宾虹的画学中,有一个重要的观点是“道咸画学中兴”说。黄宾虹对道咸诸贤的推崇和以此为参照对明清以来诸多画家的批评,归根结蒂着眼在“用笔”上。道咸画学中兴的功绩主要在于引金石入画,洗革了自戴进、蓝瑛、董其昌、石涛、八大、扬州八怪以来的枯硬气、柔靡气、江湖气等用笔习气。

联系我们讨论的勾古画法,我们看一下黄宾虹对勾古画法中所涉及的最基本的绘画形式要素“点”和“勾勒”是如何追溯到远古的。他批评董其昌“兼皴带染”,竟和他从出土古玉上五色斑驳的斑点而悟出北宋人的点染之法有关,他说:“近代良渚夏玉出土,五色斑驳。

因悟北宋画中点染之法,一洗华亭派兼皴带染陋习,此道咸人之进步。不知识者以为然否?”对他常乐道的勾与勒,他说:“上勾下勒,此从云雷纹及玉器中悟得,写字作画都是一理,所谓法就是这样。

此亦中国民族形式绘画之特点,与各国绘画不同之处。如花中勾花点叶,或完全双勾的,即用此种方法。但学者必须活用。”可见,黄宾虹不但能以哲学思维对画史做一洞悉和反思,还能在美术形态方面将中国画史的很多现象做一个寻根究底的探索。因此,黄宾虹不会落于“法障”,因为他站在比别人更为超越的文化视点。

上文所引黄宾虹对傅雷和朱岘英说的话中都透出一个消息,那就是黄宾虹认为可以从“勾古画法”自立个人面目的。联系上面他对明清以来画史的反思和对一些画家的批评,我们也可以想见他的这种画法中所蕴含的画史反拨意义。那么,黄宾虹成熟期自成面目的画风与勾古画法有怎样的联系。我们认为他晚年作品是以勾勒立定骨格,以点皴达到“浑厚华滋”,他将这几个最基本的绘画形式元素发挥到了极高水平。

黄宾虹主张学画,先学元画,接着学明画,然后学唐画,最后学宋画。黄宾虹的勾古画法广涉各家,但还是以唐宋为旨归的。黄宾虹的画既疏且密,疏处线条飞动,逸气满纸,密处蔚然深郁,浑厚华滋。从黄宾虹画学观点看,这两者都是渊源有自的。他在《明画尚简之笔》一文中,对戴进、吴伟、沈周、文征明、董其昌等人“简”作了反思,他以“简化”作为一个研究画史的方法论和画史中潜在的一条规律来观照明代画史。

如果我们把《开元人尚意之宋画》与此篇结合来读,就发现在黄宾虹看来,明清各家、各派不过是对作为经典的唐宋绘画的不同的诠释方式。从黄宾虹的论画中我们发现,黄宾虹“勾古画法”这种典型的“疏体”的画史来源则是吴道子、苏轼、米芾等人的简笔逸体画。

黄宾虹在1946年的一段话很能道出他作画一些“机密”,他说:“学唐画千遍而成,此王宰‘五日一水,十日一石’皆由点积成,看是渲染,其实全是笔尖点,就此是画家真诀,今已不传。

明以后画多薄弱,失其法也。学宋画亦一二百遍,元画数十遍。若吴道子‘三百里嘉陵山水一日而成’即是第一遍白描。画家重粉本,粉本即白描,西画名为速写。”简单地说,黄宾虹画画,先以类似勾古画法笔法打稿,然后再以他说的“有锋、有腰、有笔根”的点子加皴,层层而加,以致密厚。他没有从董其昌的“兼皴带染”及其后学“变皴为擦”发展下去,而是回归到具有“原点”意义的“点”和“一勾一勒”。

我想,要理解黄宾虹的晚年变法,一定要理解这种“勾勒”和“点皴”的画理内涵。另外,黄宾虹画的“浑厚华滋”、“密”、“黑”、“厚”还与他对宋人画背阴山、夜山的感悟有关的,这一点他曾多次论述。

黄宾虹的“勾古画稿”从某种意义上讲是一种“速临”“缩临”作品。这让人自然想起了上海博物馆和台北故宫博物院所藏的《小中见大册》。《小中见大册》缩临宋人各家和元人赵孟頫、高克恭、吴镇、王蒙、黄公望、倪云林等人作品。这两册的作者归属在学界争论很大,但大多学者的考证集中到王翬和王时敏两个身上。另外据载,陈廉、王鉴、吴历等大家均曾临仿。

《小中见大册》在画史上具有重要的意义,它们不但可以反映宋元一些巨迹递藏过程,反映临摹者对于宋元各家接受心理和接受机制,而且提供了研究董其昌“南北宗论”的活材料。尤其重要的是我们从中可以看出明清各家是如何阐释宋元经典,如何建立“图式”,提取程式的。《小中见大册》与黄宾虹的“勾古画稿”具有很重要的比较学意义。

其实结合上文的论述我们也能明白黄宾虹是如何检讨和瓦解董其昌以来的主流画史观,而建立了更为宏阔和深刻的画史观。此两者比较学意义在这里只作为问题拈出,姑且不做展开。