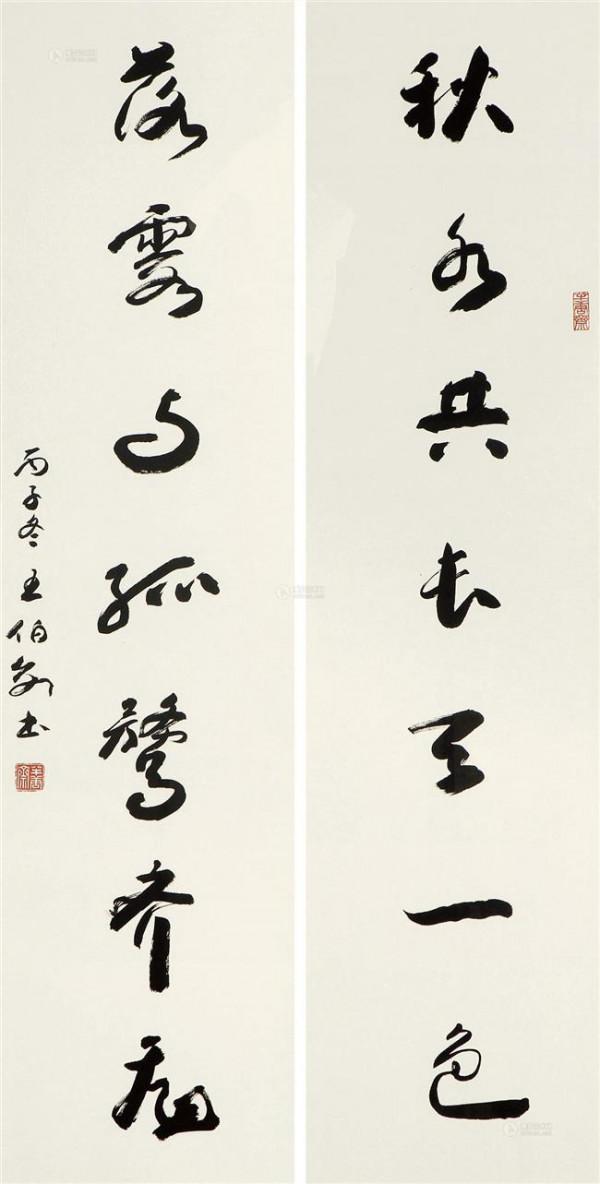

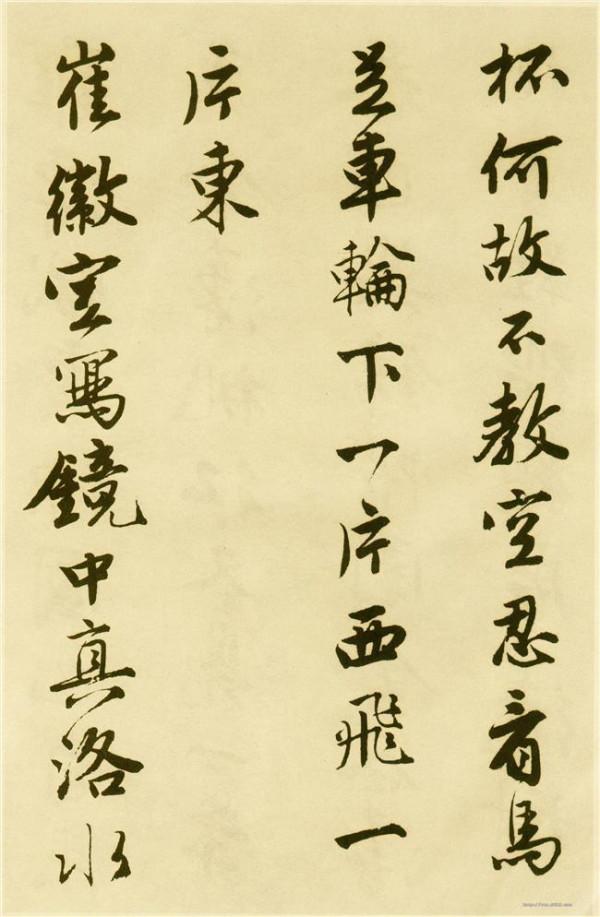

王伯敏的诗 “半唐斋”的水墨乐章——美术史论家王伯敏的画

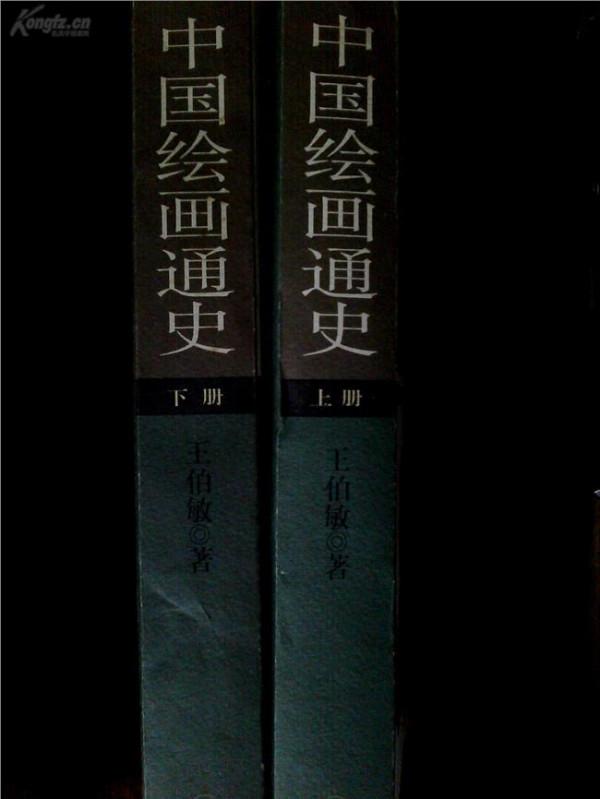

“半唐斋”是王伯敏先生的书斋,藏书之外,有石器、彩陶、画像砖、铜印、瓷器和字画,其中有不少是先生自己的文稿及书画作品。 20世纪下半叶,先生已经在美术史这门学科中作出了很大贡献,他所出版的《中国绘画史》、《中国美术通史》、《中国少数民族美术史》等六部具有独立体系而规模较大的美术史编著足已说明这一点。

美国一位著名的美术史教授在评论王先生学术成就时说,王先生在美术史研究上的功绩具有里程碑的意义(见《瞭望》刊) 。

王伯敏教授,年逾古稀,目前不仅还在教学,同时还在思考着中国美术史研究进入新世纪将如何深入,如何开拓新的研究领域。年初,在《美术观察》的“新世纪寄语”中,他率先提出编写《中国边界美术史》的想法。

这是一个很有远见、也很有意义的美术史研究选题。 王先生是一位地地道道的学者型画家,在美术界颇有声誉。我作为王先生的同事,海内外时有学人向我打听王先生的绘画活动情况。今年初春,寒梅吐香之时,来到了位于杭州西子湖畔的“半唐斋”。

我特地从另一个角度去观察这位美术史家在美术史研究之外是怎样进行他的绘画创作。 王先生珍惜光阴,向来分秒必争。做学问如此,作画也如此。说起他在科研之外的绘画活动,正如他在诗中所说:“白天斗墨磨,吃茶又唱歌”,入夜则“灯前落墨写千山”,以至达旦“云烟满纸”,竟是“亮墨山前尽是诗”。

他画山水,注重用“水”。善用渍水、凝水、泼水、铺水和墨带水。画江南风光,笔墨淋漓,往往满纸氤氲,有人评说:“王伯敏是及时雨。

”诚然是,他把焦墨落到纸上,就开始“行雨”;又有人说:“这位画家如《水浒传》里的张顺,钻进水里溺不煞,而且钻进水里能出好作品。”看到他近来创作的《芦江》、《江上清风》、《黄岳雨霁》等作品,正是水气、墨气、灵气浑然一体,韵味十足,只要看到他那《江南山川长卷》,宛如水墨乐章。

画中的水墨韵引人入胜,令观者如炎暑入幽壑洞天,清凉无比。有时他将笔吃饱水墨,落到纸上,如快艇在水面上迅速前进,把水划分开,痛快之至。

他在画上泼水,又如大雨倾盆,就在“大雨倾盆”之际,出人意料地把宿墨点上去,使几点宿墨似黑鲤鱼那样在水中浮游,正所谓“出法度于墨渖之外,守规矩于凝水之中”。为了达到表现上的预期效果,他曾不断尝试,纸篓中竟是“废画三千”。

平常,他所用的墨,不是油烟,而是古旧脱胶的松烟。松烟易出宿墨、渍墨的效果,但不易修改,非下苦功夫才能掌握这种以险奇制胜的技法。王先生山水画的风趣,也可以用他自己的论画诗来概括:“岚气浓如酒,点朱似见秋。

点朱多积墨,墨尽水悠悠。” 先生的画是文人画,书卷气十足,国内外不少评论者赞许他的作品是“学者妙造”。近年来,有人说:“中国文人画至齐白石、黄宾虹成绝晌,以后很难起死回生。

” 事实并非如此。当代的中国画,还有着大量属于文人画体系的作品在展出或发表。作为艺术,文人画在传统上是经得起理论推敲的一种审美形态,具有其浓厚的文化内涵,何况文人画与人文历史的许多因素纵横交错,而这种纵横交错在历史上的延续并不是个别的现象。

它涉及中华民族的民族性和中国绘画的独特性。倘加以一笔抹煞,或者妄自菲薄,都不利于中国画的发展。从先生的绘画中,足以让人感受到当代真正的文人画家的风致与功力。

先生有个习惯,喜欢“夜坐”。所谓“夜坐”,就是反思做学问的事,或者生活上的事,以至艺术实践上的事,所以夜坐之时,正是支颐深思之时。对文人画发展的思考,他不同意“文人画没落”的观点,认为说这些话的人片面性很大,甚至是粗暴,但他没有采取写文章论理的方式,只是以沉静的态度埋头创作。

作为美术史论家,他常常强调“最好自己有一种或一种以上的美术实践经验”,又说:“美术史家可以从哲学、美学、社会学及欣赏的角度去进行分析、论述。

不过,倘若有美术实践经验,可以对某些问题的剖析考虑得更全面,研究得更透彻,说起话来更贴肉,不会隔靴搔痒。”治美术史毕竟是研究美术发展的工作,它那独特的学科规律,离不开美术的特点与发展。

所以他对所带的历届硕士、博士研究生,都要求其有一定的美术实践。 先生常对人说“我作画是业余的。”可是当你走进“半唐斋”,便会感受到他是一个“画痴”,正如他在一首《书画乐》诗中所说“松烟细磨春复秋,任人议论痴与癖”。

可见他非常愿意做画痴,所谓画痴,无非是在某些时间内把精力与兴趣全都灌注在画事上。年轻时的王伯敏,毕业于上海美专后又就读北平艺专研究生班,曾受业于黄宾虹门下。至今,他的绘画仍属虹庐一派。

他常说:“我用墨、用水是吃黄宾翁的饭,吃是吃了,也尽量拣好的吃,但还没有好好消化,还得努力。”又说“像李可染先生用墨受黄宾翁的启发很大,在用墨上,李先生进入黄的门,又走出了黄的门,所以成就高。

这不是一般人所能做到的。”先生目前的用水,是想走出黄的门。先生已逾80岁,但他认为,“在画道上奔走迈进,不怕年高,就怕自己脑子开不了窍,对绘画的迷离景色看不清,对绘画的门道无慧悟。”提到他的老师黄宾虹,先生深情地说黄翁是位早学晚熟的大画家,如果在70岁谢世,成就便不高,直到80岁左右,黄宾翁大胆变法,才使笔墨神化,这说明黄在大耄之年有慧悟。

黄宾虹认为中国画在用墨上没有到顶,他赞美北宋董、巨,元代黄、王、倪、吴,只是墨法妙用,尚未用尽墨法,所以黄宾虹晚年用墨打点千点万点,“点到山头气韵来”,点出神韵,点出了大气磅礴,超过了古人,这就在于黄在画道上有所悟,所以他的晚熟关键在于悟。

王先生作画,用水有明显的特点,他妙用渍水,可以在画上补气、助势,直至有益造型,解决画山水中的迷远,他的凝水法独得玄门。

关于用水,王先生还有专论,发表于多种刊物,提出9种用水法,这对一般学画者有很好的实际指导作用。

胸容万卷,方能下笔有神。王先生的画富有典雅的文人气质。他曾作诗自侃:“半唐斋里人长乐,壁上云山枕上诗。“枕上诗”是他学养的一个方面。有人说得好:“画画,画到后来不是靠技巧而是靠学养。”对此,明代左光斗曾说:“有以术求其画者,有以笔求其画者,唯以学养求其画者佳。

”先生在绘画上的成就,学养成为他作画厚积薄发的热能。在我国,多数美术史家是画家,或者说,不少画家是美术史家。如陈师曾、黄宾虹、滕固、潘天寿、郑午昌、傅抱石、秦仲文等都是。王伯敏先生是美术史家兼书画家,是书画家中专长美术史论而有成就的学者。