形声字形旁表音吗?

在細審題主為了論證“如果问‘形旁参与表音吗’则很可能答案是肯定的”這一論點所提出的第一個證據“比如‘骡’字,据说是‘驴’与‘马’反切而来,果真如此,则形旁的读音就会反映在该字读音的韵母上”后,已覺難安。

首先 @乐只君子 已經指出“騾”在各種字書中並無題主所謂“‘驴’与‘马’反切而来”的音韻分析證據,“驴”字與“马”字反切出來的音與“骡”字的發音相隔甚遠,恐怕並不能如題主那樣分析,此乃其一;其二,根據王力先生的構擬,“驢”字上古音乃來母魚部字,“馬”上古音乃明母魚部字,“騾”上古音乃來母歌部字。

假設“骡”字是“驴”字與“马”字反切出来的,那“驢”應為反切上字,“馬”為反切下字,這樣才能使得反切出來的音在聲鈕上不會出現明、來二聲鈕難以相通的結果。

雖然魚部字(馬)作為反切下字與歌部字(騾)韻腹相同,應能相通,且音韻距離要比微部字(累)作為聲旁的距離近,但這種分析缺乏字書已有反切材料的支持,故字書反切不可棄,題主“形旁的读音就会反映在该字读音的韵母上”也得不到有力的支撐。

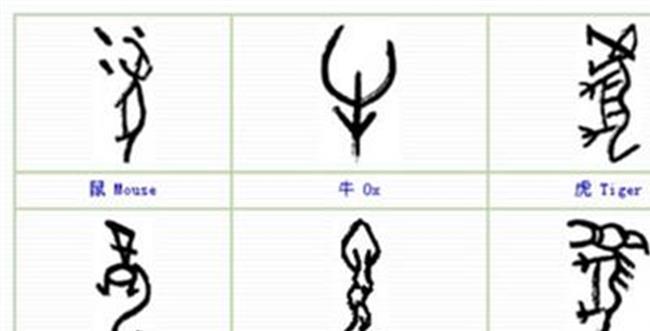

其次,漢字的構字部件可以分為義符和聲符(即形旁與聲旁),當然還有某些學界目前尚未能很好地進行解釋的存疑部件,審慎的處理是不隨意將其劃分為義符或聲符。通常來說都認為聲符(聲旁)表音,義符(形旁)表意。部分網友已經點出《說文》“某亦聲”的情況。

按《說文》的分析,一般一個字中的“从某”的“某”是義符,“某聲”的“某”是聲符,但一個字若是“从某从某,某亦聲”,則似乎就是題主所謂“形声字形旁表音”的證據,如“珥,从玉从耳,耳亦声”似乎就能分析為“玉”和“耳”兩個都是義符(形旁),其中“耳”亦表音。

但根據分析,亦聲字音所從的構件大多原本就是象形字或會意字,它們之所以發這樣的音按照索緒爾的觀點是偶然的、不可考的。

林義光《文源》認為“甸”“从人从田,田亦聲”,雖則“田”與“甸”在義域上有重疊,“田”能引申出“甸”義,而且在金文中,【甸】通常借“田”字來記錄,如大盂鼎“殷邊侯田”就讀作“殷邊侯甸”。所以“田”與“甸”的關係應該分析為“田”既表音亦表義,但“田”為何發這樣的音,則是不可考的。

在亦聲字問題的處理上,傳統上不怎麼從“義符(形旁)表音”的角度去思考,而是從“聲符(聲旁)表意”的角度去切入,這個情況 @peypet 已經大致介紹了,但還不全。關於右文說的回顧與分析,應參考沈兼士先生名文《右文說在訓詁學上之沿革及其推闡》。

相較於右文說,沈先生更認同右聲說。千年以降,前輩學者都從“聲符(聲旁)表意”而不是“義符(形旁)表音”的角度進行分析、并不認為形聲字“形旁表音”,竊以為自有其道理,並非偶然。

另外,亦需注意《說文》中還存在“皆聲”的現象,即含有兩個表示音讀的構件的字,現學界通常稱之為“雙聲符字”。如“啎”,許慎以為“从午,吾聲”,袁家麟以為“‘午’本有‘逆’義,而增一音近的第一人稱代詞‘吾’,組成純雙聲符‘啎’,專作‘啎逆’字,音讀仍舊,義亦隨之”。

若按許慎與袁家麟分析,則“午”不僅是義符(形旁),它還兼有表音的功能,則題主“形聲字形旁表音”似乎可行。但林義光《文源》以為“按,古文杵字,从午非義,午、吾皆聲”,陳偉武師以為袁說“未免泥於《說文》之說”。

從“午”引申出“逆”義,殊為曲折,不如直接分析為雙聲符字簡潔,偉武師說有理。具體可參陳偉武師《雙聲符字綜論》一文(《中國古文字研究》第1輯,吉林大學出版社,1999)。

再次,漢字中的絕大部分形聲字皆是義符(形旁)表意,聲符(聲旁)表音,亦聲字與雙聲符字僅占極小的比例。縱使一小部分字的義符(形旁)與它的讀音有關係,竊以為不可貿然把討論範圍擴充為“(所有)形聲字形旁表音”,破壞了漢字的系統性。

至於題主在問題里涉及的諸如“甭”以及所謂的“招財進寶”字,前者在《龍龕手鑒》音棄,與其在方言中的讀音相距甚遠,未必能成為證據;後者雖有“形”、“義”,卻未有“音”,縱使有音,亦不能作科學的構字構件的分析。故竊以為並不是文字,而是裘錫圭先生所謂“文字畫”一類的東西(詳參裘錫圭先生《文字學概要》),不作討論。至於題主談及的其他例子,鄙人學力尚淺,未能旁及,請原諒。

綜上,存在極小部分的會意字和形聲字的義符(形旁)可被分析為兼有表音的功能,但在比較了分析的優劣以及與漢字形聲字整體的系統性的衝突與否后,從形聲字整體的角度來看,漢字中的形聲字的表音功能主要由被認為是聲符(聲旁)的構件來實現,義符(形旁)一般不參與表音。

倉促之間沒有檢索更多材料,亦沒有按照要求標出引用材料的來源,筆者非常慚愧。希望拙文能稍解題主疑慮,不至於沒有存在意義。