【部队能帮张扣扣】张扣扣部队表现如何 战友眼中的张扣扣回忆

同村人安虎至今记得,13岁的他钻过排开几十米的人群,带着惊异、好奇和难以详尽的复杂心情围观了那场公开的验尸。

女人的头发被全部剃光,法医用热水和毛巾对尸体的头部进行清洗,随后切开头皮,锯开头骨,又将头骨合上。场面血腥,村里不少孩子目睹后一连数月睡不好觉。

安虎看见,张扣扣全程在旁,表情冷静镇定,没有哭。

此后的很多年,每每提及母亲,张扣扣也从未流泪。安虎回忆不出在张扣扣身上有什么戏剧性的改变,只是和很多朋友一样认为,从母亲死后,张扣扣变得沉默了。

他时不时会向安虎提起,他总有一天要把王家全杀了,给妈妈报仇。从十几岁,一直到出事前些年,张扣扣隔几年总会说一次。安虎不以为意,觉得扣扣幼稚,总是劝他,“算了,都过去这么多年了”。

在村里,安虎算得上张扣扣关系最亲近的好友之一。大学毕业后,安虎在西安市从事保险销售工作,月入近万,属于村里“混得不错”的一类。在与扣扣交往时,即使亲近,他也总考虑到扣扣的感受,从不追问他在外打工的细节。

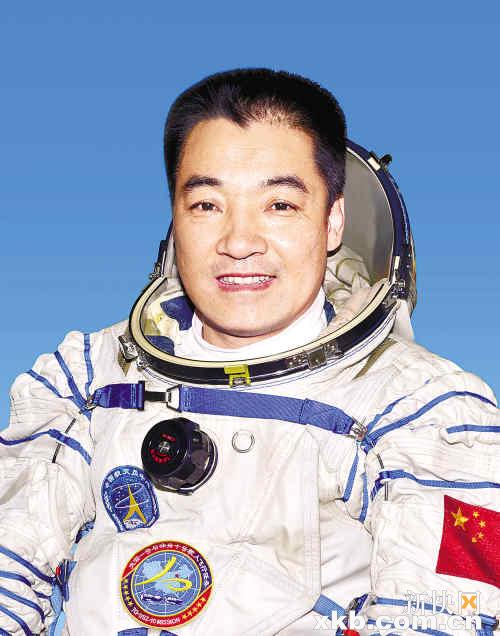

初中毕业,原本成绩不错的张扣扣因为家里经济困难被迫辍学,被表舅带去新疆伊犁打工。2001年,张扣扣被乡里选去参军,乡干部曾对张家说,“退伍回来好好安排个工作,让他成家立业,慢慢地就淡忘了这个仇恨。”

但两年后,复员后的张扣扣并没能如愿被分配工作,没能像同村参军的王鹏一样进了县里的公安局。他只好外出打工,十多年来先后去了广州、杭州。

参军履历就此翻过,唯一带给他些许光彩的或许是那身军装——很多年后,过年回家时,张扣扣仍旧会穿上那身军装,挺括的迷彩面料和擦得蹭亮的军用皮鞋,“很好的皮子”,安虎记得,军装下的张扣扣看着非常精神,神采飞扬。

张扣扣的退伍推荐信(上)和退伍证(下)。图/卫诗婕

但更多时候,安虎还是感受到一种被“隐藏得很好”的“郁闷”。“在外打工,到头来都是竹篮打水一场空。”张扣扣有一次对安虎感叹,但是话说到一半,并没有再继续下去。

今年春节前,张扣扣曾拿出护照给安虎展示,他去了阿根廷。通过一家台资企业的运作,他被作为劳务输出运往国外。

在阿根廷,他被“弄进了一个农场”,呆了三个月,回国了。回国那天,他发了一个朋友圈,“祖国,我回来啦。”配图是他穿着红色球鞋、蓝色牛仔裤和T恤,站在一处难以分辨是国外还是国内的室内,笑得灿烂。

人类学家项飙曾提出“工作洞”理论:人们工作,就像跳进一个洞里,发疯般地工作,咬牙,期待着几年之后从洞里爬出去,他们坚信,幸福将开始在自己从洞里爬出来的那一刻,那时就有足够资本做自己乐于做的事,或单纯地享受挥霍。

和许多在外漂泊的人一样,张扣扣在外打工的心态大致如此。他没有文化,也没有一技之长,多个朋友证实,他并没有抽烟、喝酒、赌博、应酬等烧钱的不良癖好,但也难以积攒下更多的钱了。可以确定的是,现实再次让他失望了——阿根廷的打工之旅没有赚到什么钱,而终于拥有一座新房的他依然结不了婚。

张家的楼房建于2003年。那一年,张扣扣寄回了16000块钱。建房是为了让张扣扣顺利成婚。为了负担这笔费用,年过七旬的张福如还在为人做建筑小工。建房加装修,陆续进行了约十年。总共花费近20万,投入了父子俩几乎全部的积蓄。

二楼本是作为张扣扣的婚房设计的。靠近楼梯处有一面电视墙,嵌入式的墙面用米金色的壁纸做底,左右分别有六块凹槽,用镂空式的花纹壁纸做装饰,用于摆放陈设。这在当地看来,是十分豪华和时尚的设计。

村里许多人曾在装修完成时被张扣扣带领着参观了新房,朋友记得他当时脸上的表情,“很兴奋、快乐”。

与这面华丽的电视墙相对的,是整个二楼光秃秃的光景——除了白色大理石瓷砖地,和经过白色漆粉刷的裸墙之外,屋内再没有任何陈设。

他没有额外的钱财支付彩礼,也没有人为他说媒——在农村,说亲是女人的责任,失去母亲后,没有人为张扣扣的婚事操心,他今年35岁了,但从未相过亲。家人没有听他提起过女朋友,朋友曾听他提过相处的女人,但没有一个论及婚嫁。

从阿根廷回国至案发,半年时间张扣扣都在老家,没有工作。今年春节,为了迎接姐姐回家,张扣扣在二楼的一个房间里添了一张木床。

离开村庄七年,张丽波像新集镇的大多数家庭一样,自这个“面皮之乡”离开,她带着一门手艺和能吃苦的劲头,在河北做凉皮、酸辣粉的买卖。这门生意没有门槛,只要下力气干,就能糊口。但七年来,为了节省一千多元的车费,她一直没有回老家,只通过电话与父亲、弟弟交流。

家里连张桌子都没有。油垢堆积在木凳上,结成了黑黄的渍,时常把衣服都坐脏了。她花了148元从镇上买了一张小木桌,和四只折叠椅。出事前,姐弟二人和略有些佝偻的老父亲每晚围着这张桌子吃饭。那几天,每天都是弟弟做饭。