阿诗玛八字 阿诗玛|她不是在攀岩 而是在跳舞

然而,又不仅仅是一个小女孩的成长历程,更是两种文化之间的碰撞:新移民渴望获得社会的认可,小众运动对主流文化的冲击,还有,年轻的,对老去的人,发出的挑战。

另,Ashima的中文名应1该是“阿岛”。既然中国粉丝们叫惯了“阿诗玛”,在这里就叫阿诗玛吧,虽然这个名字非常的“民族风”。

14岁的纽约小姑娘阿诗玛·白石,被誉为是世界上最具天赋的攀岩者。1970年代,她的父母东京相识。阿诗玛的父亲,衫浦白石,是日本南四国岛的人。阿诗玛的母亲津谷大竹,来自日本福岛的服装世家。二人毕业后一起去了趟欧洲旅行,伦敦那种浓浓的朋克风吸引了他们,于是就在那里定居了一阵子。

回到日本后,绰号“波波”的衫蒲开始研究一种先锋的舞蹈流派,“日本舞踏”。几年后,津谷飞去纽约旅游,在那里,她激动地告诉衫浦,纽约可比东京好玩多了。于是波波也欣然前往。那时还是1978年,津谷说的没错,纽约的生活的确很刺激。

到了纽约一周后,波波找到了一处表演场所:华盛顿广场公园上的喷泉。他经常在那儿的浅水池里跳舞。冬天,他就在室外或城区的夜店里表演,比如Mudd Club和Danceteria。80年代中期,以激情的街头表演出名的波波,已经在纽约东村的艺术界小有名气了。

他有时赤身裸体,腰里只系根腰布,从头到脚涂满了金漆,有时和燃着的玩偶同舞,有时浴火冲上人行道,他在路过的出租车顶棚玩过滑板,还有时赤足站在大冰块上20分钟一动不动。他成立了一家叫做“波波和摇摆舞男孩”的舞剧社。舞剧社有20名舞者,大多是女性,他们在城区的剧院里表演,像La Mama,Kitchen,Joyce都是他们的舞台,他们也会海外巡演。

至今,他们从前的一些表演片段,还能在Youtube上搜到。在视频中,波波身段柔软,体格精瘦,浑身涂满金色或白色的油漆扮作食尸鬼。《泰晤士报》形容他的舞姿像是“一名充满力量的、又有点诙谐感的祭司”。音乐杂志《Spin》说,他能在街头废墟中幻化舞蹈的灵气,也认可他的舞蹈具有一种“浓烈的朋克风”。同时,津谷一边租着房子,一边在东村的一家日本服饰店做销售。

最后,波波和津谷还是结婚了。津谷拿到了绿卡。他们想要个孩子,已经十年了,为了生个孩子,他们不惜金钱试遍了所有的方法。在津谷五十岁的时候,他们本打算放弃,但是医生建议再试一次。“那是我们的最后一次尝试,”津谷说。2001年6月,他们生了一个女儿,取名为:阿诗玛。“她就是一个奇迹,”津谷说。

津谷回忆道,在医院的时候,阿诗玛就总是摇着胳膊晃着腿:“总是这样,都不停一下。我都不敢相信。我觉得可能她上辈子就是一只猴子。”津谷比较爱开玩笑,笑声爽朗。虽然在纽约生活了快四十年,但津谷他们俩还在努力学习英语。

他们对阿诗玛的期许很高,但并没有什么实际的目标。“钢生下阿诗玛的时候,我是有些想法,”津谷说,“等她长大了,希望她给人们带来欢乐。最后竟然梦想成真了。现在孩子们都想成为阿诗玛。”

起初,夫妻两人并没有想过阿诗玛会攀岩。他们一开始都没听说过这项运动。她在曼哈顿长大,没有山。她的艺术家父亲是从来没有打过八字结的日本移民,但是阿诗玛最后竟然成为了史上最顶尖的女性攀岩者,这算是一个奇迹了吧。尽管阿诗玛还很年轻,但无论是攀岩老炮儿,还是肌肉发达的攀岩小鲜肉,他们都真心崇拜她,因为她有可能是史上第一位造诣还在男性攀岩者之上的女性攀岩者,也可能是史上第一位成为家喻户晓的攀岩者。

到处都有阿诗玛的名字,报纸上的各种文章,照片,体育杂志,当然还有TED演讲。(她不是托尼罗宾斯,但是她有自己的成名之道。译者注:托尼罗宾斯是美国著名的演说家。)尽管如此出名,她还是住在父母周租的西二十六大街的房子,在她父亲的看护下,每周训练五天。阿诗玛的父亲已经放弃了研究“日本舞踏”,很多年前,就开始一心一意地指导女儿。

每次攀岩都需要考量不同的难度,技巧,体能,想象力,注意力,对危险的忍耐力。某种程度上来说,攀岩者比普通人更加强大,更讲原则。不同的攀登路线,很大程度上都要依靠一种“保护”的精神——绳索上的滑轮,岩石塞,螺栓,岩钉.

.....攀岩者需要把自己悬挂在上面。运动攀一般都是在有人打保护的室内岩馆,要把绳索固定在已有的螺栓上面。传统攀一般是在户外,需要攀登者在攀岩时自己打保护。自由独攀是完全无保护措施。一旦失足,必死无疑。

抱石一般是在室内岩壁上的一些短线路,或者在独立的大石块上攀爬,高度不超过6米。抱石不需要打保护——所以一旦摔下来就会很疼。巴塔哥尼亚品牌创始人,同样也是攀岩先锋人物的Yvon Chouinard,他就曾说过,抱石就是“一直在遭罪”。

最开始那么几年,抱石只是攀岩者在大岩壁攀登之前用来训练,或者练手休闲的一种运动。直到上世纪五十年代,乔治亚州的数学家兼体操运动员约翰·吉尔(John Gill),把抱石发展成了一项独立的运动。站在六米高的岩石上,还是会有点小骄傲的,问题是,你要怎么爬上去:你选择的方式比结果更重要。

这就是抱石的魅力所在。吉尔提倡,抱石应具有个人风格,兼具力量和优雅,他觉得抱石其实就是一种体操的变种,结合了个人的表达和灵活的思考。是他最先将体操运动中的镁粉(现在很普遍了)应用到攀岩中,以保持手皮的干燥。

阿诗玛既擅长运动攀,也精于抱石。虽然她往往泡在岩馆,但只要她想去野外爬岩壁,随时都可以去。这就是她的厉害之处了。不过,目前她表示对优胜美地的大岩壁攀登并不感兴趣,也并不想去登山。“我并不是很喜欢高山,”她对我说,“我不喜欢寒冷,也不喜欢冰雪。

”她更喜欢厄尔巴索地区——一处抱石圣地——名为“威克水槽(Hueco Tanks)”上坑坑洼洼、凹凸不平的岩壁。(阿诗玛在那里和她父亲,还有一些其他的老岩友度过了感恩节周末。)对她来说,攀岩就是一道道未解的谜题,不是什么探险。

她天赋异禀——这也就是攀岩者所谓的“先天优势”——她当属顶尖攀岩高手行列,但她并不想冒险。毕竟她的父母不同意她去这么做。她手指小巧有力,身体轻盈但是肌肉发达,爬起来看似轻松实则相当精准。正是因为这些天赋,她才能在那些岩壁裂缝中寻找到极难发现的手点。攀岩者的一大的特质是,较高的“力量-体重比”,但是,学会利用精妙的几何学原理,把身体当作杠杆在岩壁上攀爬,更是一种使之事半功倍的天赋。

一般不了解攀岩的人,以为攀岩就是像爬梯子一样,手往上抓,再一拽就可以了,但是当你再看看阿诗玛,看看她如何处理肩膀、臀部、跟腱的摆动姿态,看看她如何从一个不可能的岩点挪到下一个岩点的时候,你会感到震惊,人类的身体竟然可以做出如此多的动作形态,仅仅是一个细微的动作差别,就可以幻化无穷。

她拥有强大的肌肉记忆,一旦她找到了某个难点的恰当姿势,她就把这个动作变成了自己的。这种运动经济性既是先天继承,也是后天习得的,是一种最隐秘的顶尖艺术。看看她父亲如何在日本舞踏中,巧妙灵活地操控自己的身体,就知道阿诗玛在大岩壁上的舞姿尽得父亲的真传。

她的天赋,力量,和优雅,给人带来的激励,好比是罗杰·费德勒,或是米丝蒂•科普兰(译者注:米丝蒂•科普兰,芭蕾舞明星,美国芭蕾舞剧团史上第一位非洲裔首席舞者),但是她在岩壁上的从容,各种动作的组合,又会让人联想到一只小螳螂。

在运动攀和抱石两个领域,有一些指标可以衡量攀岩者的水平。其中一个指标就是在人工的攀岩墙上比赛。八月,在意大利阿尔科举办的世锦赛,阿诗玛拿到了的15岁以下年龄组别中,抱石和运动攀的双料冠军。根据比赛规定,她还不能参加成人组的比赛,必须要等到18岁才行。但是在其他的攀岩比赛中,她都干掉了其他成人。在世锦赛上,她是所有组别中,唯一一个搞定了全部四条抱石路线的选手,其中三条都是首次尝试就成功到顶。

她和父母的目标,是参加2020年在日本举办的奥运会。奥运会东道主国家可以在常规的比赛项目上,多增加几个项目,攀岩就有可能成为其中之一。奥运会将会是证明她自身潜能的一个方式,对于阿诗玛来说,这也是一次展示自我的绝佳机会。

另一个衡量的标准是路线难度级别。根据优胜美地难度系统,运动攀和传统攀可以划分成两个不同的难度系统:1是平路,5是垂直攀登。所以实际上攀岩的定级一般是在5.0到5.15之间的,在此基础上,再用a到d会加以详细的分级。目前最难的路线是5.15c,世界上只有两条。(这个难度分级系统是开放式的,迟早会有人突破5.16a,这只是个时间问题)

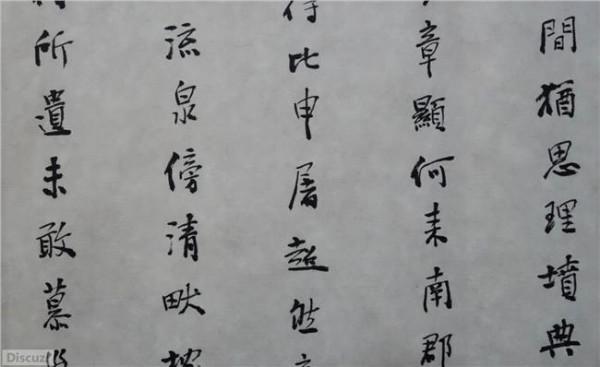

去年三月,在西班牙的东北部,13岁的阿诗玛,成为首个完成了5.15线路的女性攀岩者,也是年龄最小的5.15攀岩者。这条线路叫做“解放思想(Open Your Mind Direct)”,最近由于一个手点断裂掉了,它的难度刚从5.

14d升级到5.15a。阿诗玛花了四天的时间“策划”这条线路——就是说,她要不断的研究,通过不断的尝试,不断的犯错,去解决线路上所有的难点。之前搞定这条线路的攀岩者花费了数周的时间。显然,难度定级系统也很主观,但是对于阿诗玛来说,这条线的意义很大。如果她能在八年级的春假前搞定了5.15的难度,那么以后还有谁能治得了她?

抱石的难度定级系统比较相似,难度从V1至V15。阿诗玛是史上第二个完成比V14 的女性攀岩者。(在去年的一次赛事中,她击败了那位前辈。)值得一提的是,今年秋天,在纽约以北一小时的车程,有一处攀岩者称之为“主卧室(Master Bedroom)”的林区,在这里,阿诗玛搞定了一系列难度很大的线路:V11的“Reckless(粗心)”,V12的“Wetness to Fatness”,还有一条叫做“Nuclear War(核战)” V14线路,在这条线路被首攀后的第九年,竟然被阿诗玛一口气搞定了。

她在Ins上说:“我竟然在一天之内,连续搞定了V11,V12和V14三条线路!我的天哪!!!”感恩节的时候,她又在Ins发了张在德州的照片:“连我自己都震惊了,我竟然搞定了传说中的刀片岩地形,V14的Terre de Sienne ,这是第一个女性首登记录!”(同样跟费德勒比较相似的一点是,尽管能力如此出众,但她还保持如此谦逊的态度,经常发出这种与普通人无二的感叹,让人觉得十分平易近人。)

从她在“主卧室”攀岩的那张照片中能看到,在她吊在岩壁,并与地平线几乎平行的同时,有一组拍摄团队就在她的下方拍摄。他们是专业的攀岩拍摄团队Big Up Productions,已经拍了好几部阿诗玛的攀岩电影。

拍摄的那天,Big Up的创始人,Josh Lowel也在现场,他跟我说,“过去几年中,我见过很多天才攀岩高手在这里爬,却从没有见过像阿诗玛这样,一天就能搞定这么多条线的。未来几年里,她完全有可能彻底改变攀岩的游戏规则。”

第一次见到阿诗玛,是在长岛市的一家大型岩馆,“悬崖攀岩馆(Cliffs)”。恰逢学校假期,她和父亲从曼哈顿乘火车来这。她通常是在“悬崖岩馆”和“布鲁克林抱石馆”训练,后者于六年前开始营业,就在高恩努斯运河不远处,由《每日新闻》的仓库改造而成,规模相对较小。虽然之前电话里能听出来她很年轻,声音甜美,但真正见到她时我还是很惊讶,她太小了。身高刚过一米五,宽肩膀,长胳膊,整齐的刘海。

在休息的时候,阿诗玛的表情看起来有些忧郁,但她的一抹微笑会瞬间冰释一切。她经常耸耸肩,很少讲话。她经常保持舞者的站姿,一只脚尖挺立,提臀。她看起来肌肉并不发达,可一旦她爬上岩壁,她肩膀和后背上的肌肉就会凸显出来,简直是另外一个人。

阿诗玛钻进更衣室,过会儿穿着一套TNF的黄色砍袖出来了,下身穿着亚麻质地的齐膝攀岩短裤,上面是一幅日式传统的美人画图案。这套衣服是她爸爸买的布料,妈妈在家用缝纫机帮她做的。爸爸还亲自设计了阿诗玛的发型,帮她选择比赛时穿的衣服。他穿着格子棉布裤,灰色T恤,脚蹬着一双跑鞋,身材短小精悍,梳着染过黄发的刺头。跟他交谈时,他总是低着头。

波波总是抽着一款银色包装的“国会”牌香烟。他把阿诗玛的东西都装进一个棕色的毛毡驮包,里面装着攀岩鞋,镁粉,人字拖,保温水壶,零食,梳子,发胶。一位攀岩小将的母亲问过波波,他自己对攀岩感不感兴趣,他说,“我可没这个时间,我必须要洗刷阿诗玛的攀岩鞋。”

他们上楼找了一处安静的地方,那里停摆着一辆健身单车。波波放低座椅,让阿诗玛坐在上面。他站在阿诗玛的身后,帮她拢了拢头发,往她的两鬓抹了点发胶,然后把发胶的小罐子放在了一个椭圆机的后轮上。在波波弄这些的时候,阿诗玛一直目视着前方看。她光着脚,脚趾很长,大脚趾看起来像拇指一样。他把阿诗玛的头发弄了一个马尾的造型。

这一套流程就好像是仪式一样,他们每次训练,或者比赛前都来一遍;每次,他们都会很娴熟地在岩馆中,找到一处闹中取静的角落。他们面对面,简单热身,不怎么说话,安静地做一套热身动作。阿诗玛跟着他的步骤,但并不能完全跟得住。

做完又换到身体另一侧:脚踝,腿,肩膀,胳膊,手指,手腕,脖子。他们揉捏指尖,放松小臂和肱三头肌。他用拳头重锤了几下大腿和胸部,阿诗玛也心不在焉地照做了。最后,他们做了一组相扑深蹲,向上跳了几下。然后,阿诗玛就坐在垫子上,把脚塞进了双攀岩鞋里。

岩馆里慢慢涌进了各种年龄阶层、不同身高体形的人,阿诗玛混在他们之中。看到阿诗玛,有些人反复打量她,有些人表现得若无其事,有几个祝贺她世锦赛夺冠。她爬了几条短的路线热身,一条比一条难——但对她来说都很简单。在岩馆中,阿诗玛恍若鹤立鸡群一般。

过会儿, 她又爬了几条更长的线路,锻炼下耐力。她套进安全带,父亲用一条20米长的绳子在下面打保护。在她攀爬的时候,保护绳也逐渐缩短。难度逐渐递增。她和她的父亲开始研究线路。他们彼此之间很少用日语交谈。(阿诗玛说她的英语讲得更好一点,总写不好日语。

)她的父亲总是给她一些战术指导——也就是攀岩者所说的“Beta”——特别是当她掉下来的时候。“这时他会给出好几条参考的路线,”阿诗玛跟我说,“但有时那些路线信息很一般,我会说,’你行你自己来啊!’”

她一步一步地攀上好几个仰角,几乎头脚颠倒,抓紧一个仅有一条面包大小的手点。她伸进粉袋里掏了点镁粉,甩了甩胳膊,突然飞伸出两手,抓住小圆面包大小的岩点,两腿悬空摆荡。

轻松愉快。

两个中年攀岩者,一男一女一直在下面观看。“我要研究一下这个路线,”男的说,“不过我可能要研究几个月。”

女人说,“快看,她正挂在那面变态的斜壁上,”此时,阿诗玛正双臂伸直,两手抓住圆形的岩点休息,看起来一点不耗费任何体力。

“她手指的抓力真强大,”他说,“她就像一个黑猩猩。手指像钢铁一样有力。”

阿诗玛爬完了之后,马上又爬了另一条路线。“一般人爬完那条线之后需要休息半个小时,”男人说,“这条线已经是整个馆里难度最大的了。太可怕了。”他看着她慢慢地爬过一个平台,几分钟后到顶,然后在父亲的保护下下撤。过会儿,她坐在垫子上脱了鞋,看起来似乎有些无聊。

这名男子见证了阿诗玛的攀岩历程。“她穿着一双巨丑无比的攀岩鞋,”他回忆道。“她看起来只有七岁左右。她经常跟我们一起玩,给我们讲解动作技巧。”

那时是在鼠岩(Rat Rock),中央公园南角一处驼峰似的片岩,宽约45米,高不足9米。因为附近有处球场,所以Rat Rock的官方叫法是“裁判岩(Umpire Rock)”,只不过当地人起了这么一个更接地气的名字。Rat Rock的难度级别并不高,但毫无疑问,它是纽约城里的户外攀岩中心。它的北侧和东侧有很多条高难度的抱石路线,来此攀岩的爱好者常年络绎不绝。

小时候,阿诗玛的父母就带她去附近的运动场玩儿。阿诗玛六岁的时候,有一天她跑去了Rat Rock,想从南侧一处坡度较缓的斜坡滑下来。她注意到一群人在攀岩,在石头下面大呼小叫着。Rat Rock的开创者Yukihiko Ikumori注意到了阿诗玛。

他是一位日本的花匠,人们一般称他为Yuki。Yuki开发了很多Rat Rock的主流难度线路,比如“Death”线路,还有“Tweaky Shi”线路,他经常帮助一些新来的人了解这些线路。

她开始教授阿诗玛。“我必须把攀岩的术语讲解给一位6岁的孩子,”他跟朋友 Vadim Marcovallo说,Marcovallo从1981年开始就在Rat Rock攀岩。Marcovallo说,阿诗玛喜欢跟着Yuki转,他做什么,阿诗玛就跟着做什么。

“然后就是他父亲介入进来了”,Marcovallo回忆道。“他不想让Yuki再教她任何东西。所以最后只要是阿诗玛的父亲在,Yuki甚至看都不看她。”Marcovallo回忆,早些年的时候,阿诗玛经常跑来这个运动场和她的同龄人一起玩,甚至还会和一些在岩石上跑酷的高中生一起玩。

“但是她的父亲总是让他攀岩,攀岩,攀岩,”Marcovallo说,“我还清晰地记得那时他经常喊:给我爬!然后阿诗玛就经常流眼泪,当然那个时候也发生了一些其他的趣事。

总之我们都很同情她。我们都会想,就像她爸这样搞,她能还能攀岩好吗?”Marcovallo继续回忆着,后来姨妈说服了父亲,别管得那么严,偶尔也让她去运动场玩一玩——就这样,阿诗玛又开始主动地攀岩了。

“她简直是火力全开,”Marcovallo说,“她当时就能搞定’波兰穿越’这条线”——这是北侧的一条核心线路——“简直如入无人之境。我还记得她试过西侧的一些高难度线路。搞不定的时候,阿诗玛就会哭。” 她还是那么爱哭,但至少这次是主动想去攀岩,总比以前被动的好。

有些Rat Rock的老岩友们担心阿诗玛,有人说,“阿诗玛就像一个斯文加利式的人物。(译者注:“斯文加利”出自乔治•莫利耶的小说《爵士帽》,此处意为,阿诗玛完全受到了她父亲的控制和摆布,听之任之。)”但后来,他们也见证了阿诗玛的进步。

“看看现在的她,”有人说,“也难怪她吃了那么多的苦头啊!”(阿诗玛和她的父亲否认了她们和Yuki等岩友关系紧张这件事。总之,阿诗玛对于“斯文加利式人物”之类的闲话不屑一顾。“我攀岩是为了自己,”她跟我说。)Marcovallo还记得,有一天,他和其他岩友一起正在闲聊攀岩鞋的事情,阿诗玛喊道,“我有赞助商啦!”(她现在是Clif Bar,TNF,Petzl,Evolv等品牌的赞助运动员。)

阿诗玛七岁的时候,波波开始带着阿诗玛在周边的岩馆攀岩。在白原市,他们找到了一位健硕的攀岩教练,阿毕·卡灵顿,他是波多黎各人,家住在宾夕法尼亚州的艾伦镇,以前拿过全国冠军。卡灵顿本打算教他一些真本事,同时也扮演着亦师亦父的角色。

不久后,阿诗玛拿下了第一个全国冠军。卡灵顿指导了阿诗玛快四年,但是最后,由于和波波的关系比较紧张,他不干了,搬到了西边。“这有点超出我的能力范围,”卡灵顿回忆,“对我来说把全部精力都集中在一个孩子上,并不合适。”

阿诗玛八岁的时候,在Rat Rock,各路亲朋好友给她拍了第一部影片,《攀岩小天使:逐梦Rat Rock》。说实话,不过这部片子与其说是展示她的天赋,不如说是表现她的早熟。片子里用了Nocturnal Emissions的一首奇怪的曲子。

Nocturnal Emissions是一位英国的声音艺术表演家,以前曾给波波在日本舞踏的演出中作伴奏。Rat Rock Rock在片中被拍成了一处奇怪的、诡异的地方,而阿诗玛更像是一位神秘的女神。有时你会觉得她不是一名运动员,而是一名艺术家。

尽管她还是个小女孩,并且相当程度上还受父亲的影响,但是阿诗玛对她的职业道路精打细算,并且对商业层面的事务出奇地自信。她从不出面代言任何商业品牌,她只为自己代言。签合同的时候,她的父母只是复核一遍而已,可他们并不是很懂英语,她说,“他们根本不知道合同到底是什么情况。

”然而,就在圣诞节之前,她和RXR碰了个面,聊聊是否有合作的可能。RXR是家经纪公司,它旗下有自由独攀者Alex Honnold和很多其他著名攀岩者。(译者注:关于Alex Honnold参考纽约客往期文章《纽约客

Alex Honnold的完美攀登》)

攀岩圈不缺少这种极有天赋的人物,他们大多有体操或者花式滑冰的背景。特别是对于小女孩来说,她们通常12岁时达到攀岩的顶峰水平,但是20岁就结束了攀岩生涯。“她们不想再做一个傀儡了,”Big Up 影视公司的制作人Josh Lowell评价道。她们明白自己一生中最重要的是什么,她们明白自己的身体条件不如从前,她们明白自己不得不要做出一些改变。

Tori Allen小时候在贝宁长大(译者注:贝宁,非洲西部某国)。童年时期,她常和自己的宠物猴子一起爬树,后来攀岩时,作为一种纪念,她就场把一些动物玩偶绑到安全带上。12岁的时候,她就已经是一名职业攀岩运动员了,14岁的时候成为了极限运动的冠军。

她出镜率很高,宣传铺天盖地,以至于每出现攀岩的场景时,就会出现她,人们都看烦了。(大家都叫她攀岩界的安娜·库尔尼科娃。)她后来退出了攀岩界,开始玩撑杆跳,并以此拿到了佛罗里达州立大学的奖学金。

“现在我攀岩仅仅是为了玩,不是为了成绩,不是为了奖牌或者杂志,”现年27岁的Allen跟我说。”我认识很多还在爬的攀岩者,十年前就已经到了巅峰时期了。他们六岁的时候住在博尔德的分租房里,训练到最后,却总是站不到领奖台上。他们中的有些人已经拿到了大学学位。他们攀岩的动力到底是什么?他们到底要熬到什么时候才会改变?”

对于阿诗玛来说,攀岩与其说这是一种探险, 她更倾向于把它当作一种成就。“过去攀岩就是那种不合群的孩子们玩的运动,或者像我一样没有选进篮球队的小个子们的运动,”Lowell说。“现在,精英运动员都开始攀岩了。他们想表现得更加完美。”成为一个攀岩发烧友可并不是一件浪漫的事儿;所谓“旷野的魅力”,不过是”在美洲大陆漫游,开着车过着居无定所的生活,饥一顿饱一顿。对阿诗玛来说,她还有可能睡在大街上。

阿诗玛一家三口住在一家缝纫工厂里的一间阁楼上。五层。电梯非常老旧,总出问题,所以一家人经常走楼梯上下。阁楼面积有185平米:一个月租金750美元。阿诗玛和妈妈住在里间卧室的一个上下铺,不然的话可能就占了波波存放资料(录像带,磁带,书记,剪报)的地盘。

阿诗玛睡在下铺。波波睡在在客厅的一个角落里。家里有一处儿童游戏围栏,里面放些阿诗玛的旧玩具,还有些艺术作品。阿诗玛最喜欢的书是村上春树的《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》。她最喜欢的电影是《蒂凡尼的早餐》(她说“我爱奥黛丽赫本”。)但是她几乎没有时间看电影。有时间的话,她会看纽约尼克斯队的比赛。

母亲梳着短发,穿着一条画家油漆匠似的裤子,披着一件长外套。她65岁上下,却从没有过攀岩的念头。“我不是运动员那块料,”她说,“我就是做裤子的。父母对阿诗玛的体重问题非常敏感。10月份的时候,她74斤。“她太瘦了,”波波跟我讲,“体重太轻了,需要多吃点东西。

6个月前,她还90斤呢。”体重波动幅度太大。表面上,他们是对阿诗玛的“体重”很在意,实际上他们考虑的却是一个“物理学”上的问题——力量与体重的比率问题。

阿诗玛的身体条件需要达到最优化,她的父母想要她多吃点。“专业攀岩者一直在给她建议,”波波说。“吃无谷物食品。但不要吃太高热量的。我妻子在世锦赛之前还刚刚说,‘瘦点总比胖点好。’但昨天我又跟她说,’你现在吃的有点多。’”他脑袋里一直在计算着阿诗玛的体重数据。“她80斤的时候有点肉乎乎的。她需要降到79斤。”圣诞节前夕,在阿诗玛去日本抱石之前,已经把体重降到了79斤。

他们最关心的还是她的睡眠问题。阿诗玛每天总是睡五六个小时。攀完岩到家已经晚上八点半了,洗个澡,吃个饭,然后开始做作业。她坚持要把作业做完。等做好已经半夜了。“我们常说,‘别做作业了!’”津谷说。当我问她阿诗玛是否拿过A等成绩,她说,“当然,实际上,她还常常拿到A 呢。”

阿诗玛是上东区一所私立小学“鲁道夫·斯坦因”学校的新生。这是一所华德福教育学校——注重学生的个人成长、心理建设和艺术塑造——大多数孩子自己动手制作书籍和工作。高中部就在距迈克尔·彭博一家(译者注:“彭博新闻社”创始人)一个街区以南的联栋住宅里。

阿诗玛三岁的时候就在斯坦因学校上学。老师一直是丹娜·麦隆,从一年级一直教他们到八年级。今年麦隆老师休假去了,和这帮学生相处了八年,她要去换换心情,然后准备迎接下一波学生。“我想去静一静,”麦隆说。阿诗玛是这帮学生最难让她释怀的。“据我所知,她比任何人都努力。我从没见过像她这样的孩子。”在学校里,阿诗玛交了一些朋友,但是很少有时间跟他们一起出去玩。

今年完成学业之后,阿诗玛准备从斯坦因学校,转学去市中心的职业儿童学校。这所学校的学生都是演员,模特,音乐家,这里的作息时间更加宽松。“普通人也可以去的。”阿诗玛跟我说。

今年秋天,阿诗玛和父母飞到了波士顿,参加一场在沃特顿举办的年度女性攀岩大赛 “海斯特(Heist)”。(大多数攀岩赛事都是女性先比,然后再是男性组别。海斯特攀岩赛中,只有女性组别。)白石一家和一组日本的拍摄团队住在附近的贝斯特维斯特酒店(译者注:一家连锁酒店品牌),这是富士山电视台的一组团队,他们已经跟踪拍摄阿诗玛一年了,他们想要做一个《蜘蛛女孩》的系列节目,这个节目在日本很火。

这是第三届“海斯特”攀岩大赛。所有人都津津乐道着去年的赛事,去年阿诗玛第一次参赛,就和专业组的成年人同场竞技。她打败了九届全国抱石冠军Alex Puccio,又干掉了国内最好的攀岩者之一Delaney Miller。这两个人今年都没有再来。此次阿诗玛的竞争对手是以“美国忍者勇士”(译者注:一档在美国超级流行的极限挑战选秀节目)而家喻户晓的24岁攀岩者,Meagan Martin。

预选赛一直比到下午。几十名女孩子和年轻的女性穿着短裤或紧身裤,倚靠在墙上,或是斜躺在垫子上。每当种子选手上场竞技的时候,人群中都会发出一阵骚动。不像体操学校或者花式滑冰场,选手之间可没有那种妒忌。阿诗玛和波波走来走去,在寻找着更难爬的线路。

人们围着看阿诗玛,看她怎么一个个搞定这些线路。岩馆的开线者,攀岩教练Shane Messer看着她爬完了最难的线路后,他说,阿诗玛可能是岩馆里唯一有可能完成这条线路的人。“男性攀岩者和女性还不一样,但是女孩子完成这条线路的可能性更大,”他说。“可以这么说,除了20多岁的那些年轻人之外,阿诗玛比世界上其他所有攀岩者都要强。”

决赛之夜共有六名女性攀岩者入围。选手们单独在岩馆的一处空地集合,与父母和教练们分开。赛事组织方用一面巨大的白幕挡在了比赛路线上,蒙住了两条抱石线路,和一条运动攀的线路。岩馆里挤满了几百名观众,大多数都是攀岩发烧友,还有一些对攀岩同样也很了解的选手家长。

过会儿,在劲爆的音乐和彩色的灯光中,决赛选手被邀请出列。白幕缓缓拉开,选手们有15分钟的时间研究路线,并用镁粉标记起始处的岩点。他们聚在一起,空手模拟着攀爬的样子,就好像在抓萤火虫一样,甚至偶尔还会和其他选手交流下他们的想法,和一些攀爬的策略。

阿诗玛跑向她父亲那儿,取了一支望远镜。她盯着路线的高处部分。波波一直坐在岩馆的后方观察,他迫不及待地跟阿诗玛分享它观察到的线路信息。

比赛开始,每次只能有一名选手在上面爬。每个人有五分钟的时间——如果时间到,某位选手还在墙上,在她掉下来之前成绩都算数。在轮到自己上场之前,选手们要并排坐在背对着攀岩墙的椅子上,禁止回头,以防他们参考其他选手的攀爬策略。每当有选手做一个高难度动作的时候,观众大呼小叫,那些等候中的参赛选手只能干猜到底发生了什么。阿诗玛始终保持镇定。

从一个岩点爬到另一个岩点,选手们以此得分。第一条线路大概有6米高,12个分值,从一处小切面开始,要做一个十分别扭的动作才能挪到另一处切面,再通过一个比较难搞的拐角,最后爬到一个俯角上面。第一位攀岩者没有通过,拿到了8分。

前五位中只有一位当地的选手,Bimini Horstmann,试了三次,最后通过脸转向背对着墙的方式,终于搞定了这条线路。全场沸腾。她爬完之后跳了下来。“干得漂亮!”她妈妈在下面喊道。下一位选手Meagan Martin,“忍者勇士”的明星,在那处拐角卡住了,她冲着观众做了个鬼脸,好像在说“这路线太变态了啊!”拿了两次9分之后,最后还是失败了。

作为预选赛中成绩最好的选手,阿诗玛最后登场。可是,出乎所有人的意料,她也在那个拐角处卡住了,第一次尝试就掉下来了。阿诗玛抹了些镁粉,又开始研究岩壁线路。变态的路线啊,真变态。其中一位开线者对另一外说,“如果Bimini赢了比赛,阿诗玛输了会发生什么情况?”一想到这种情况有可能发生,他们很震惊,还有点忧心忡忡。

我听说,即使是阿诗玛,她也有不在状态的时候,比如有时在预选赛,她会爬得很慢,可能是压力的原因吧。有一天,当我们谈到Serena Williams,以及她在美国公开赛半决赛中的那次失利,阿诗玛说,“我非常能理解她的感受。

大家支持我,我可不想让他们失望。”此刻,阿诗玛正在面朝着岩壁,死磕这个难点,她的父亲看在眼里,自己却无能为力。阿诗玛尝试在那些小得几乎看不到的脚点上攀爬。她卡在那处拐角有一会儿了。突然,阿诗玛向上伸出双臂,接着——情理之中,意料之外的事情就发生了。

我想到了美国攀岩冠军 Sasha DiGiulian曾跟我说过的一句话,说有些攀岩者会有自己的一种“独特的攀登风格”。阿诗玛的风格是与众不同的,韧性十足的,流畅而富有动态的。

“她有种快速重建、组合新路线信息的能力,”她的父亲说,“这一点普通人可做不到。”

在众人的欢呼和尖叫声中,她像猿猴一样抓住了最后两个岩点,在最高处摆荡了几秒钟后,朝着观众挥挥手,跳了下来。阿诗玛冲着大家笑了一下,那表情好像在说“我早知道会是这样”,“其实我也觉得有点困难啦”。她又坐回到了自己的座位上。

“什么?发生了什么啊?”记分员一脸懵逼。“这不科学,她是怎么做到的啊!”连这条线路的设计者也不知道是什么情况。因为阿诗玛找到了一条从未有人尝试过的新线路,简直匪夷所思。